Peru: Die Höhe macht's?

In den Hochanden gibt es vergleichsweise wenige Covid19-Fälle. Kann man sich schützen, indem man zum Beispiel nach Cusco fährt? Ganz so einfach ist es nicht.

Als Mitte März die ersten Corona-Infizierten in Peru bekannt wurden, verhängte die Regierung sehr rasch einen Lockdown. Viele europäische Touristinnen und Touristen wurden von der Schließung der Flughäfen in der alten Inkastadt Cusco überrascht. Whatsapp-Videos von Touristen, die sich über ihre „Gefängnissituation“ beschwerten, gingen um die Welt. Die meisten von ihnen wurden in Repatriierungsflügen ausgeflogen. Dabei wären sie, zumindest vor einer Covid 19-Ansteckung, in Cusco wahrscheinlich sicherer gewesen, als in Madrid, Mailand oder London.

Das mag zuerst einmal überraschend klingen. Denn Peru gehört mit zu den Hotspots der Corona-Pandemie in Lateinamerika. Nach offiziellen Angaben sind am 6. Juni bereits 5.301 Menschen an Covid 19 gestorben, mit 161 Toten auf 100.000 Einwohner*innen eine ähnlich hohe Todesrate wie Brasilien. Wenn man allerdings schaut, wo in Peru das Virus wütet, dann sieht man schnell einen großen Unterschied. Die Hauptstadt Lima an der Pazifikküste und die nördlichen Pazifikregionen sind ebenso wie das amazonische Tiefland am meisten betroffen. Dort sterben Menschen vor den Toren der Krankenhäuser, weil es nicht einmal genügend Sauerstoffflaschen gibt. Von Beatmungsgeräten gar nicht zu reden.

Je höher, desto besser

In Cusco dagegen wurden bisher erst vier Covid-Tote registriert. In den angrenzenden Regionen Apurimac, Puno, Huancavelica und Huancayo sind die Todesziffern ähnlich tief. Der entscheidende Faktor ist schnell ausgemacht: die Höhe. Cusco liegt auf 3.400 Metern Höhe, Puno am Titicacasee auf 3.800 Meter. Die meisten Städte in den Anden liegen auf über 3.000 Meter Höhe. Schützt die Höhe also vor den Tücken des Coronavirus ?

Am 22. April 2020 beantwortete ein Forscherteam der Laval-Universität von Quebec diese Frage mit einem Ja. Die Forschenden hatten epidemiologische Daten aus den Hochgebirgsregionen Tibet, Ecuador und Bolivien ausgewertet und vermuteten, dass einerseits Umweltfaktoren wie die höhere UV-Strahlung, aber auch das bei der Hochgebirgsbevölkerung reduzierte Enzym ACE2 eine Rolle spielen könnten.

Umwelt-Faktoren und Bevölkerungsdichte spielen eine Rolle

Fabiola Leon-Velarde ist eine ausgewiesene Spezialistin für die Erforschung der Höhenkrankheit, ehemalige Rektorin der Universität Cayetano Heredia und seit 2017 Direktorin der peruanischen Wissenschaftsbehörde Concytec. Sie äusssert sich skeptisch zur These der Kolleginnen und Kollegen aus Kanada. Zwar scheinen die Daten klar eine weniger hohe Sterblichkeit zu belegen, aber dies ist für sie noch kein Beweis, dass die Physiologie der Andenbewohner dafür verantwortlich ist. „Wir müssen zuerst die anderen Faktoren studieren, welche das Ergebnis beeinflussen können“, meint Leon-Velarde. Sie meint damit äußere Bedingungen wie die höhere UV-Strahlung, aber auch die Bevölkerungsdichte und das Sozialverhalten der Bevölkerung, das durchaus von dem der Menschen an der Küste abweichen kann. Und schließlich müssen auch die Sterberegister auf ihre Gründlichkeit geprüft werden. All das sei noch nicht untersucht worden. Und nicht zuletzt weisen die Hochandenbewohner*innen auch weniger Begleiterkrankungen wie Übergewicht, Bluthochdruck und Diabetes auf als ihre Landsleute von der Küste.

In der Tendenz weniger Tote

Francisco Villafuerte hat sich daran gemacht, die vorliegenden Daten auf ihre Zuverlässigkeit zu prüfen. Der Biologe leitet das Labor für Physiologie des Sauerstofftransports der Universität Cayetano Heredia und hat die offenen Daten des peruanischen Gesundheitsministeriums ausgewertet. „Wir wissen nicht, wieviele Tests in den verschiedenen Städten gemacht wurden, deshalb vertraue ich lieber auf die Zahl der nachweislich an Covid19-Verstorbenen“, sagt Villafuerte. Auch wenn die Sterberegister Unkorrektheiten aufweisen können, so sollte dies doch nicht die grundsätzliche Tendenz der Aussage verfälschen. Er hat die vorhandenen Daten der Covid19-Todesfälle mit der Bevölkerungsdichte verglichen und kann die Tendenz bestätigen: „Je höher der Ort liegt, desto weniger Covid19-Tote."

Cusco gibt den Forschern ein Rätsel auf

Allerdings fehlt ein wichtiger Faktor, um die Städte an der Küste mit denen in den Anden vergleichen zu können. In Lima kamen täglich vier bis fünf Flüge aus Europa an, während viele Andenstädtchen und -dörfer auch ohne Covid 19 ein recht beschauliches Leben führen. Mit einer großen Ausnahme: Cusco. Kaum ein Tourist, der Peru besucht und nicht auch die alte Inkastadt und Ausgangspunkt für den Besuch in der Zitadelle Macchu Picchu einplant.

4,3 Millionen Touristen empfing Cusco im Jahr 2018. „Tatsächlich waren die ersten drei Covid19-Toten in Cusco Touristen aus Europa und Mexico“, bestätigt Francisco Villafuerte. Insofern ist die niedrige Todeszahl in Cusco ein wichtiges Indiz, dass die Bewohner*innen der Hochanden doch besser vor dem Virus geschützt sein könnten. Aber woran liegt dies? Stecken sich die Hochlandbewohner*innen weniger häufig an oder entwickeln sie – bei gleich hoher Ansteckung – weniger oft schwere Symptome von Covid 19 ?

Besser gewappnet gegen das Virus…

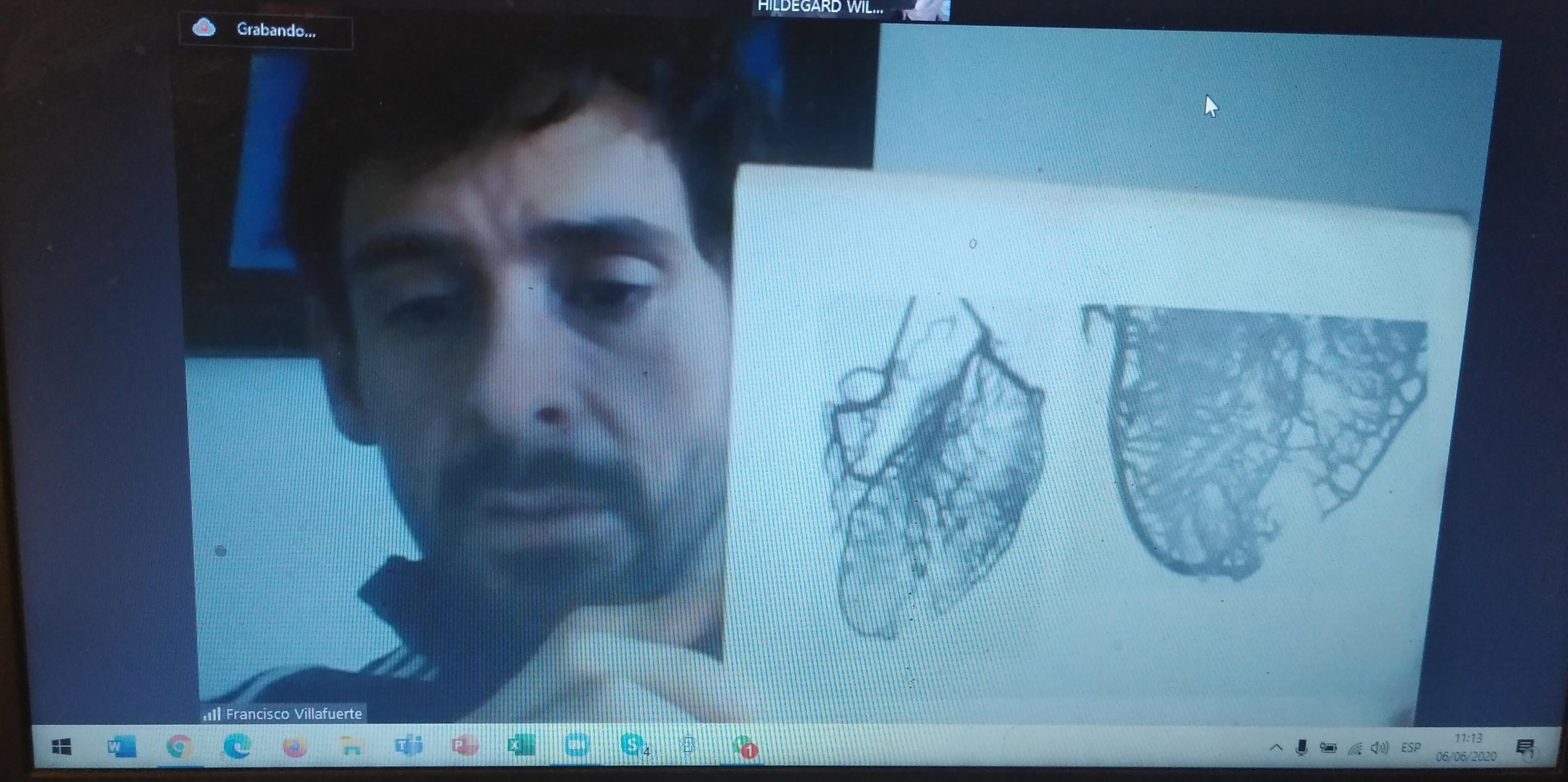

Für beide Thesen gibt es gute Gründe. Francisco Villafuerte hält zwei Seiten eines medizinischen Handbuchs in die Bildschirm-Kamera: auf der einen Seite die Herzkranzgefäße eines Menschen, der unter 2.500 Meter lebt – also die überwiegende Mehrheit der Menschheit; auf der anderen Seite dasselbe Bild des Herzens eines Hochgebirgsbewohners. Auf letzterem Bild sind die Kapillaren fast doppelt so dick und dicht wie auf dem Bild des Tieflandherzens. „Menschen, die im Hochland geboren sind und seit langem dort leben, entwickeln eine Lungenkapazität, die sich an Hypoxie, also Sauerstoffmangel, anpasst." Dies unterstützt die Hypothese, dass die Lungen von Hochlandbewohner*innen auch mit einer vom Coronavirus ausgelösten Hypoxie, besser zurechtkommen und, wenn sie sich anstecken, weniger schwere Symptome entwickeln.

…oder ist das Virus in der Höhe weniger ansteckend?

Die Tatsache, dass bei Hochlandbewohner*innen das Enzym ACE2 verringert ist, spricht für die Hypothese, dass diese sich seltener anstecken. Denn das Enyzm fungiert als Eingangstor für Covid-Viren. Wenn seine Anzahl verringert wird, hat das Coronavirus weniger Gelegenheit, in einen Körper einzudringen. Diese Erkenntnis könnte auch Auswirkungen für einen möglichen medizinischen Einsatz haben. „Wenn sich die These bestätigt, könnte man Enzymblocker einsetzen, die das Protein bis zu einem bestimmen Grad verringern“, meint Villafuerte. Allerdings seien dafür lange klinische Tests nötig, und im Moment würden sich alle Forschungskapazitäten auf einen anti-viralen Impfstoff richten. „Aber falls das Coronavirus endemisch bleiben sollte, könnte die Entwicklung eines solchen Medikamentes auf längere Sicht durchaus Sinn machen“, meint Villafuerte.

Leben auf 5.000 Meter Höhe

Eine andere Besonderheit des Blutes der Hochlandbewohner*innen deutet auf einen weiteren möglichen therapeutischen Einsatz hin. Ivan Hancco ist Mediziner, Hämatologe und forscht am Laboratoire Hypoxie et Physiologie der Unviersität Grenoble. Hancco ist selbst in Puno, auf 3.800 Meter Höhe, am Ufer des Titicaca-Sees aufgewachsen. Sein Forschungsgebiet sind die Bewohner*innen der höchstgelegenen Stadt der Welt, der Goldgräberstadt Rinconada. „Bis vor wenigen Jahren glaubte man, dass Menschen über 5.000 Meter nicht dauerhaft leben können“, sagt Ivan Hancco. In Rinconada aber sind bereits Kinder zur Welt gekommen. Seit dem Anstieg des Goldpreises in den 2000-er Jahren leben in Rinconada permanent 20.000 bis 30.000 Menschen. „Bei einigen Bewohner*innen haben wir einen Hämatokrit-Gehalt – also der Anteil der festen Blutzellen – von 82 Prozent festgestellt, ohne, dass sie Beschwerden aufwiesen“, sagt Hancco. Normalerweise gilt ein Hämatokritwert von 57 Prozent bereits als kritisch und führt zu starken Kopfschmerzen, Übelkeit und Atemnot. Zugleich erhöht normalerweise ein hoher Hämatokritwert – also „dickes Blut“ – auch die Gefahr von Thrombosen und Embolien. In der Höhe käme es aber nicht zu einer höheren Prävalenz von Thrombosen, sagt Hancco.

Die Bedeutung von Stickstoffmonoxid

Denn das Blut von Hochlandbewohner*innen weist auch einen höheren Anteil an Stickstoffmonoxid auf. Stickstoffmonoxid (NO) erweitert die Blutgefäße und wird unter anderem. bei der Behandlung von Neugeborenen mit schweren Herzfehlern eingesetzt. Wenn sich die Hypothese bewahrheiten sollte, dass die Hochgebirgsbewohner*innen besser vor Covid19 geschützt sind, weil sie mehr Stickstoffmonoxid im Blut haben, könnte die gezielte Zuführung von Stickstoffmonoxid ein mögliches Therapeutikum sein.

Noch stehen Studien dazu am Anfang. Sowohl Francisco Villafuerte als auch Ivan Hancco hoffen, dass ihre diesbezüglichen Forschungsvorhaben bald Finanzierung finden.

Villafuerte interessiert besonders, ob sich die Daten ändern, wenn voraussichtlich ab Juli oder August Reisen innerhalb Perus wieder erlaubt sind und damit – theoretisch – auch das Virus von den Küstenstädten in die Anden eingeschleppt werden kann.

Keine Entwarnung für Andenbewohner*innen

Beide Forscher aber warnen die Andenbewohner*innen davor, sich in falscher Sicherheit vor dem Virus zu wiegen. Denn für eine solche Entwarnung sei die Forschungslage noch nicht ausreichend.

Und auch wenn sich alle Hypothesen als wahr herausstellten: Eine Reise nach Cusco macht einen Covid19-Infizierten von der Küste nicht gesund. Damit sich der Körper an den Sauerstoffmangel in der Höhe anpasst, muss man sehr, sehr lange dort leben.