- RiffReporter /

- Umwelt /

Moor-Wiedervernässung von Äckern und Weiden mit Torfböden – von was leben dann die Landwirte?

Agrarflächen müssen für das Klima wiedervernässt werden, sagen Forscher. Was machen dann die Bauern?

In ganz Deutschland arbeiten Wissenschaftler, Stiftungen, Landwirte und Firmen zusammen, um eine neue Wirtschaftsform in Gang zu bringen: Aus Paludikultur auf nassen Böden sollen künftig Industrieprodukte entstehen.

Die Sonne brennt an diesem Julitag auf das Donaumoos westlich von Ingolstadt herab. In der Landschaft ringsherum ist der Boden von tagelanger Hitze vielerorts längst ausgetrocknet und hart geworden. Doch beim Gang über ein Landstück mit dem Namen Baierner Flecken sinkt Sebastian Knietig in weiche, feuchte Torferde ein. Der studierte Geoökologe arbeitet als Projektleiter für den Zweckverband Donaumoos, dem eines der größten Vorhaben in Deutschland obliegt, Moore wiederzuvernässen. Auf dem 40 Hektar großen Flurstück zeigt Knietig einer Gruppe von Einheimischen an diesem Nachmittag, wie das in der Praxis aussieht.

Pro Jahr entweichen allein aus dem Donaumoos 400.000 Tonnen CO₂

„Wir haben in dem Gebiet Möglichkeiten geschaffen, Wasser anzustauen und die Gräben so verändert, dass es einen höheren Wasserstand gibt“, sagt Knietig. Er schiebt dicht wachsendes Schilf beiseite und zeigt die kleinen, aber wirksamen Eingriffe. An 16 Stellen kann Wasser gestaut werden und den Boden ringsum je nach Bedarf nass machen. An einer neu gebohrten Messstelle steckt Knietig eine Sonde in ein Rohr und zeigt sich zufrieden: „Das Grundwasser steht 20 Zentimeter unter der Oberfläche, das passt“, sagt er.

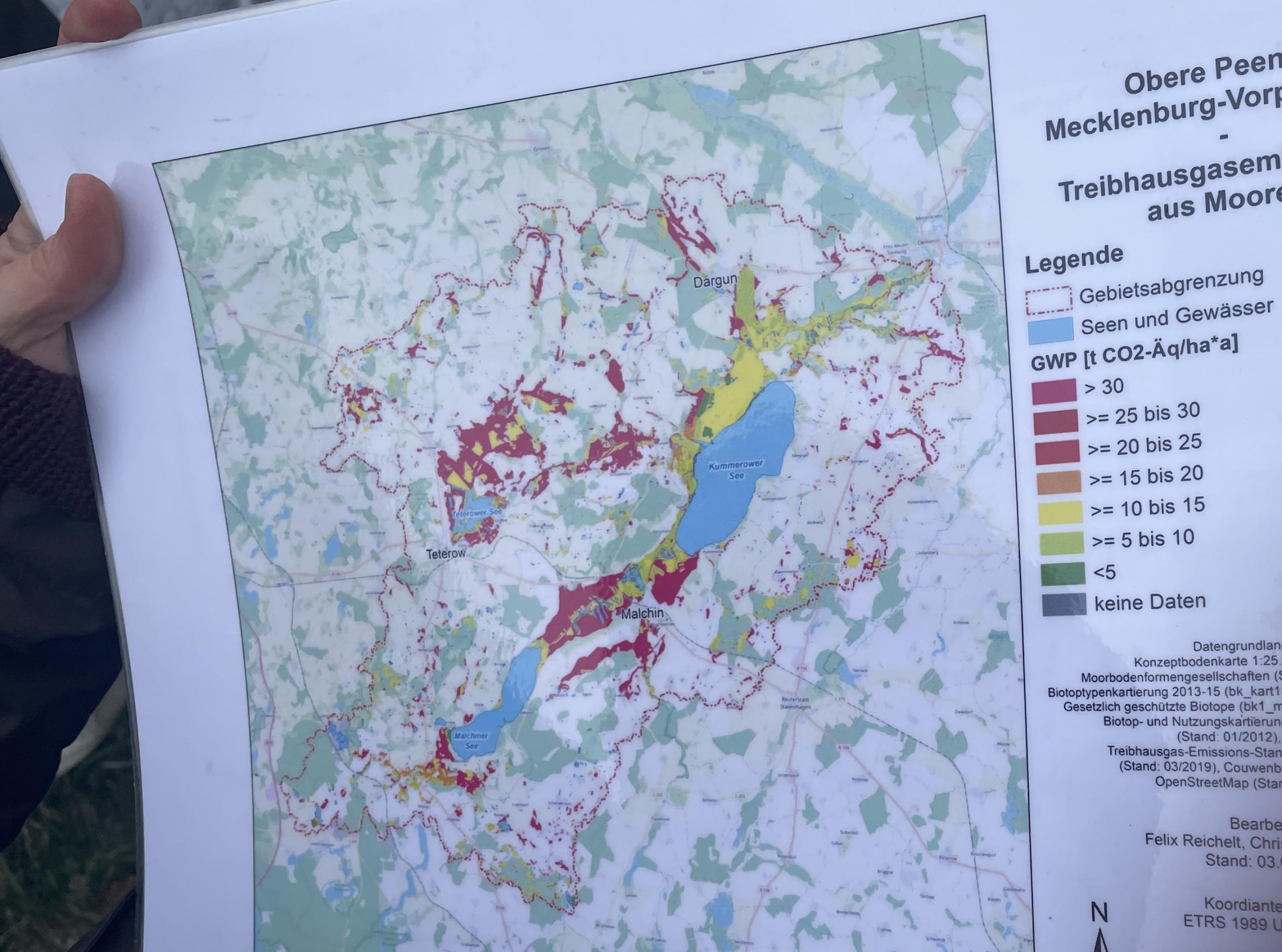

Die Besucher wollen an diesem Nachmittag selbst ein Bild davon bekommen, was sich in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft alles verändern soll. Übergeordnetes Ziel, sagt Knietig, während er auf mitgebrachten Schautafeln Luftbilder und Graphiken herumzeigt, sei es, den Schwund des Torfbodens zu stoppen: „Im Moment strömen aus dem Donaumoos rund 400.000 Tonnen CO₂ pro Jahr in die Atmosphäre, das ist schon eine gigantische Menge.“ Die Teilnehmer an diesem Nachmittag hören gespannt zu und nicken viel. Knietig kennt das auch anders.

Die Wiedervernässung von Mooren ist inzwischen in ganz Deutschland in Gang gekommen – allerdings nur punktuell. Studien des Greifswald Moor Centrums zufolge, eines Thinktanks der Universität Greifswald und der Michael-Succow-Stiftung, müssten eigentlich 1,7 Millionen Hektar Land mit Torfboden rasch wiedervernässt werden, um den Ausstoß von mehr als fünfzig Millionen Tonnen CO₂ jährlich zu stoppen, was rund sieben Prozent der gesamten Emissionen entspricht.

Und das führt direkt zu einer großen, noch ungelösten Frage: Wenn jetzt so große Flächen wiedervernässt werden, müssen Bauern dann ihr Eigentum wieder aufgeben? Oder können sie dort weiter Landwirtschaft betreiben und damit Geld verdienen?

„Wir wollen in jedem Fall, dass die Flächen weiter bewirtschaftet werden können – wie und womit, das finden wir zusammen mit Landwirten heraus“, sagt Sebastian Knietig.

Moore speichern mehr Kohlenstoff als alle Wälder zusammen

Torfmoore gibt es überall auf der Welt, wo saure Böden und ein hoher Grundwasserspiegel verhindern, dass abgestorbene Pflanzen vollständig zersetzt werden. Die daraus resultierenden Schichten aus komprimierten Pflanzen sind oft viele Meter dick. Moore bedecken nur drei Prozent der Landfläche der Erde, aber speichern so viel Kohlenstoff wie alle Wälder zusammen.

„Ob in Europa, Nordamerika, Brasilien, im Kongobecken oder in Indonesien: Den Zerfall von Torfböden zu verhindern, ist für die Menschheit von entscheidender Bedeutung, wenn wir es mit der Kohlenstoffneutralität bis Mitte des Jahrhunderts ernst meinen“, sagt Franziska Tanneberger, Moorforscherin und Leiterin des Greifswalder Moor Centrums.

Tanneberger fordert ein rasches Handeln, um die weitere Austrocknung der Moore zu verhindern, nicht nur in Europa, sondern weltweit. „Moore bedecken nur drei Prozent der Landfläche der Erde“, sagt sie, „aber sie speichern mehr als 500 Gigatonnen Kohlenstoff, das ist doppelt so viel wie die gesamte Waldbiomasse der Welt zusammen.“ Eine kürzlich erschienene Studie warnt, dass von den weltweiten Mooren nur 17 Prozent geschützt sind und viele Moorflächen in Gefahr sind, zerstört zu werden.

Die Europäische Union sticht als globaler „Entwässerungs-Hotspot“ hervor, da 50 Prozent der Torfgebiete in Ackerland umgewandelt wurden, wie eine in der Zeitschrift Diversity veröffentlichte Untersuchung zeigt. In Deutschland ist der Anteil noch deutlich höher – in Regionen wie dem Donaumoos ist fast der gesamte Torfboden landwirtschaftlich genutzt.

Eine Landschaft aus Dämmen, Kanälen und Straßendörfern

Insgesamt rund 18.000 Hektar ist das Donaumoos groß, es misst 20 Kilometer an der längsten und rund zehn Kilometer an der breitesten Stelle. Nach der letzten Eiszeit ist die brettflache Landschaft entstanden, als Wasser aus dem südlich gelegenen Hügelland in Richtung Donau strömte und sich in der Ebene aufstaute. Moorpflanzen wuchsen an, deren Überreste aber nicht vergammelten, sondern sich über die Jahrtausende immer weiter auftürmten.

Bis zu sechs Meter mächtig ist der dabei entstandene Torfboden in der Region an manchen Stellen bis heute – mehr als 200 Jahre, nachdem der damalige Kurfürst Karl Theodor den Startschuss dazu gegeben hat, den für nutzlos erachteten „Morast“ trockenzulegen und mithilfe sogenannter Kolonisten für die landwirtschaftliche Nutzung zu erschließen. Was bei der mühevollen, über mehrere Generationen laufenden Arbeit herauskam, sind mindestens 500 Kilometer anfangs in Handarbeit gegrabene Kanäle und eine in Deutschland wohl einmalige Kulturlandschaft: Die Häuser der rund 15.000 Menschen, die im Donaumoos leben, stehen fast alle in kilometerlangen Reihen direkt entlang der aufgeschütteten Straßendämme, die das Gebiet durchziehen. Schon in der zweiten Reihe wäre der Boden meist nicht stabil genug, um Häuser zu tragen.

Von der früheren Wildnis ist nichts mehr übrig. Ein Großteil des Donaumoos ist tiefschwarzes Ackerland mit oder sattgrüne Wiesenfläche. Bekannt sind die Moosbauern dafür, dass sie neben Getreide und Mais vor allem sogenannte Pflanzkartoffeln anbauen, also jene wertvollen Knollen, mit denen Landwirte anderswo wiederum ihre Äcker bestücken. Doch die intensive Landwirtschaft hat dramatische Folgen: Weil trockengelegter Torfboden sich sukzessive in CO₂ verwandelt, ist das Niveau der Landschaft bereits um mehrere Meter abgesackt.

In dem Örtchen Ludwigsmoos zeigt ein „Moospegel“, dass hier seit 1836 rund 2,80 Meter Bodenprofil einfach in der Luft verschwunden sind. Dieser Prozess geht immer weiter und könnte sich bei steigenden Temperaturen noch beschleunigen. Landwirte aus der Region bekommen den Bodenschwund hautnah mit: „Wenn man dieselben befestigten Schotterwege Jahr für Jahr fährt, denkt man, dass die Dämme immer höher werden – dabei liegt es daran, dass die Landschaft ringsherum absackt“, sagt einer von ihnen. Risse in Häusern künden ebenfalls von dem gefährlichen Schwund.

Ein bis zwei Zentimeter Bodenschwund pro Jahr

„Wenn man jedes Jahr ein bis zwei Zentimeter Bodenschwund hat, dann kann man sich an einer Hand ausrechnen, wann das vorbei ist mit dem Kartoffelanbau“, sagt Sebastian Knietig bei der Ortsbesichtigung in die Runde und fügt hinzu: „Kommt darunter der Kies zum Vorschein, dann ist da nichts mehr mit Landwirtschaft.“ Das werde zwar nicht gern gehört, „aber das ist einfach so und wenn man jetzt nicht gegensteuert und zumindest in gewissen Teilen den Grundwasserstand erhöht, dann gibt es für die Bewirtschaftung ein Ablaufdatum“.

Vor diesem Hintergrund hat die bayerische Staatsregierung, als Ministerpräsident Markus Söder noch für ökologische Herausforderungen offen war, das Großprojekt gestartet, bis Anfang der 2030er Jahre rund 2000 Hektar wiederzuvernässen. Söder machte dabei allerdings einen kapitalen Fehler: Statt die Landwirte der Region vorab einzubinden, überraschte er sie Anfang Mai 2021 mit einer Art Dekret, das er vor Ort noch dazu von einem Hügel herab verkündete – im Wortsinn über die Köpfe der Menschen hinweg. „Der Klimawandel ist nach Corona die nächste pandemische Herausforderung“, sagte er damals. Von „Renaturierung“ war die Rede.

Söder verkündete die Wiedervernässung über die Köpfe der Bauern hinweg

Gerhard Dittenhauser weiß noch genau, wie er am Morgen der Ankündigung durch einen Anruf von den Plänen erfuhr. Seine Urgroßeltern gehörten zu den Kolonisten im Moor, gründeten seinen heutigen Hof. Er ist auf den Agrarhandel vor allem mit Pflanzkartoffeln spezialisiert: „Um neun oder zehn Uhr habe ich gehört, dass der Söder kommt und irgendwas vorhat“, sagt er, „dann bin ich aus dem Büro raus und da hingefahren“. Rund 80 Landwirte fanden sich spontan zu einem Hupkonzert ein.

Daraus ist die „Interessengemeinschaft Donaumoos“ entstanden, deren Sprecher Dittenhauser ist. Seit dem Tag sei Wiedervernässung für viele im Donaumoos ein „böses Wort“, wie er sagt. „Es klang in vielen Ohren so, dass die uns absaufen lassen wollen.“

Dass die Pläne zur Wiedervernässung von Mooren bei vielen Landwirten so ankommen, weiß auch die Moorforscherin Franziska Tanneberger von der Universität Greifswald. „Ich vermeide das Wort Renaturierung, weil es die Ziele falsch beschreibt“, sagt die Wissenschaftlerin, die 2024 vom Bundespräsidenten den Deutschen Umweltpreis verliehen bekommen hat. Es sei weder machbar noch fair, den Landwirten ihr Land im Namen des Klimaschutzes einfach wegzunehmen, betont die Leiterin des Greifswald Moor Centrum: „Stattdessen müssen wir Wege finden, wie die Landwirte von wiedervernässten Mooren und den dort wachsenden Torfmoosen, Seggen, Gräsern und Binsen leben können.“

Paludikultur heißt das Zauberwort, mit dem Tanneberger deutschlandweit unterwegs ist und zu vermitteln versucht, dass man auch aus nassen Moorböden Landwirtschaft betreiben kann. Die Idee ist nicht ganz neu: Schilf aus Niedermooren kommt zum Beispiel schon lange in Reetdächern zum Einsatz. Nun geht es darum, neue Nutzungsformen in industriellem Maßstab zu realisieren. „Pflanzen aus Mooren können in verschiedenen Massenmärkten verwendet werden, zum Beispiel in Dämmstoffen, Papier und Pappe, Möbeln oder als nachhaltig gewonnene Gartenbauerde“, sagt Tanneberger.

Bei ihren Vorträgen hebt sie die „vierfachen Vorteile“ der Paludikultur hervor: „Durch die Wiedervernässung spart man Emissionen aus dem Boden, man kann Materialien ersetzen, die sonst fossilen Ursprungs wären, man kann Kohlenstoff in langlebigen Produkten wie Möbeln binden und man kann die Torfbildung fördern, wodurch neue Kohlenstoffsenken entstehen.“

Vorarbeiten für eine industrielle Nutzung der Moorernte

Mit Claudia Bühler, einer früheren Managerin, die seit letztem Jahr die Umweltstiftung Michael Otto leitet, hat Tanneberger im Frühjahr 2024 die „toMOORow“-Initiative ins Leben gerufen: 15 große Unternehmen, darunter Papierhersteller, Baumärkte und Dämmstoffproduzenten, arbeiten mit Landwirten und Wissenschaftlern dabei zusammen, Biomasse aus wiedervernässten Mooren in ihren Produkten einzusetzen.

„Viele Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, erdölbasierte Produkte schrittweise zu ersetzen und suchen dringend nach erneuerbaren, ökologischen Rohstoffen, die zudem aus der Region stammen“, sagt Bühler und nennt Styropor als Beispiel, das massenhaft in Dämmplatten verwendet wird. Andere Unternehmen seien besorgt über die künftige Verknappung traditioneller Rohstoffe, wie Zellulose aus Holz für die Papier- und Kartonherstellung. Der Versandhändler Otto hat Ende 2024 in einem Pilotprojekt 100.000 Versandkartons mit Paludi-Biomasse herstellen lassen und bezeichnet den Versuch als Erfolg.

„Moorpflanzen in hochwertige Produkte verwandeln“

In einer Studie für die Otto-Stiftung haben Wissenschaftler errechnet, dass ein Anteil von 15 Prozent Moorbiomasse in den Rohstoffströmen der sieben in der Allianz vertretenen Sektoren reichen würde, um Landwirten auf einer Million Hektar wiedervernässter Flächen den Lebensunterhalt zu sichern.

Im äußersten Nordosten Deutschlands geht Landwirt Henning Voigt bereits seit einigen Jahren voran. Zu seinen Aktivitäten gehört ein Forschungsprojekt mit der Universität Greifswald, für das er eine frühere Kuhweide im Peenetal so eingedeicht hat, dass sie wiedervernässt werden konnte. Anschließend hat Voigt Rohrkolben und angepflanzt. Kurz vor Weihnachten rumpelten zwei leuchtend rote Erntemaschinen über seine Flächen – ein höchst ungewöhnlicher Anblick so spät im Jahr. Am Ende eines langen Arbeitstages waren zwei große Stapel Moor-Biomasse für den Transport vorbereitet. Ihr Ziel: eine Firma, die sie als Material für Dämmplatten für Gebäude testen wird.

Voigts Land ist zu einem Modell für die Paludikultur geworden. „Wenn es uns gelingt, diese Pflanzen in hochwertige Produkte zu verwandeln, könnte das die Bewirtschaftung von Mooren grundlegend verändern“, sagt er. Er setzt auch darauf, mit CO₂-Zertifikaten Geld zu verdienen und auf einem Teil der Flächen Solarzellen aufzustellen.

Im Teufelsmoor soll wertvolle Gartenerde aus frischem Moos entstehen

Viele weitere Ansätze werden derzeit erprobt. Im Teufelsmoor nordöstlich von Bremen hat das Landwirtschafts-Startup „ZukunftMoor“ mit dem Anbau von Torfmoos für den Gartenbau begonnen. Das Gründerteam hat dafür in der Gemeinde Gnarrenburg eine bisher landwirtschaftlich bewirtschaftete, trockengelegte Moorfläche erworben und sie für Torfmoosanbau wiedervernässt. Mit dem geernteten Moos will das Start-up eine Alternative zu Torf anbieten, deren Abbau vor allem im Baltikum Moore zerstört. „Die Nachfrage nach Alternativen zu Torf ist groß, weil Politik und Handel den Druck erhöhen und etablierte Alternativen nicht an die Qualität von Torf herankommen“, sagt Mitgründer Lucas Gerrits. Torfmoos habe als Vorstufe von Torf die ähnlichsten Eigenschaften und lasse sich hervorragend zu Erden verarbeiten.

Ende 2024 begann die „Impfung“ genannte Aussaat von Moossporen, bei der auch Drohnen zum Einsatz kamen. „Unser Ziel ist es, neue wirtschaftliche Perspektiven für Regionen zu schaffen, in denen Moore wiedervernässt werden müssen“, sagt Gerrits. „ZukunftMoor“ hat einen ambitionierten Ausbauplan: 2027 will man bereits 200 Hektar bewirtschaften und perspektivisch andere Betriebe beim Umstieg unterstützen. „Eigentlich wollen wir so was sein wie die erste Biogasanlage“, sagt Gerrits, „die haben viele erst gebaut, als sie gesehen haben, dass sie wirtschaftlich funktioniert.“

Ein Henne-und-Ei-Problem von Angebot und Nachfrage

Doch noch gibt es sehr viel Unsicherheit, wie eine Paludi-Industrie ins Laufen kommen kann, wie Franziska Tanneberger Ende vergangenen Jahres bei einem Besuch der Papierfabrik Leipa in Schwedt zu hören bekam. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im bayerischen Schrobenhausen am Rand des Donaumoos und verarbeitet in Schwedt an der polnischen Grenze 1,5 Millionen Tonnen altes zu neuem Papier. Leipa-Manager Sebastian Stockfisch überschlug sich bei seiner Präsentation förmlich vor Lob für die Moor-Initiative und kündigte Versuche mit Pflanzenfasern aus dem Donaumoos an.

Schnell kam er dann auf kritische Punkte zu sprechen, die Tanneberger eifrig notierte: „Idealerweise würden die Lieferwagen uns homogenes Material bringen und nicht wild gemischte Arten“, sagte er. Das bedeutet, dass entweder Moor-Monokulturen entstehen oder spezielle Ernte- oder Sortiermaschinen die Biomasse nach Arten oder Eigenschaften trennen müssten – ein zusätzlicher Verarbeitungsschritt.

Bei einer Veranstaltung in Berlin meldete der Nachhaltigkeitsmanager eines großen Dämmstoffherstellers Tanneberger ein weiteres Problem: In neue Verfahren könnten Industriebetriebe erst investieren, wenn es ein garantiertes und ausreichend großes Rohstoffangebot gebe. Dasselbe gilt natürlich für Landwirte, die ihr Land nicht ohne klar Alternative wiedervernässt sehen wollen.

Kann eine Rohstoffbörse Landwirte umstimmen?

Um dieses Henne-und-Ei-Problem zu lösen, will die „toMOORow“-Initiative nun eine bundesweite Biomasse-Börse aufbauen, in der Landwirte als Anbieter und Industriebetriebe als Nachfrager zusammenfinden können. Mitte 2024 hat die Bundesregierung ein auf zehn Jahre angelegtes Programm mit dem Namen „PaludiNet“ aufgelegt, um die Moorlandwirtschaft auf neun großen, über das ganze Land verteilten Flächen voranzubringen. Der Freistaat Bayern hat ein eigenes Förderprogramm mit dem Namen „Moorbauern“ aufgelegt, bei dem Wiedervernässungsmaßnahmen mit Steuergeldern kofinanziert werden, damit die Landwirte ihr Einkommen stabil halten können, während sie die neuen Ansätze erproben. Nach Auskunft des Landwirtschaftsministeriums in München wurden 2024 aber erst etwas mehr als hundert Hektar dafür angemeldet.

Im Donaumoos bleiben viele Landwirte skeptisch, ob Paludikultur ihren lukrativen Kartoffelanbau auch nur annähernd ersetzen kann. Der Donaumoos-Zweckverband hat zwar Probeflächen geschaffen, auf denen Rohrglanzgras geerntet wird, und interessierte Industriekunden aus der Region mobilisiert, darunter sogar ein Hersteller von Automatten. „Moor-Faserverbundmatten für die Automobilindustrie“, kurz „Moor-Motive“, heißt eines von vielen Projekten zum „Aufbau neuer Wertschöpfungsketten aus moorbodenschonender Bewirtschaftung“.

Aber die „Interessengemeinschaft Donaumoos“, deren Sprecher Gerhard Dittenhauser ist, will eine dauerhafte Wiedervernässung verhindern. Das sei keine Fundamentalopposition, betont er. Man trete für „gemeinsame Lösungen“ ein und sehe es als absolut notwendig an, dem Torfschwund entgegenzutreten. „Wir sind keine Klimawandelleugner und auch keine Naturschutzgegner“, sagt Dittenhauser, „wir wollen, dass unsere Kinder noch hier mit dem Torfboden wirtschaften können.“

Der Initiative schwebt eine andere Zukunft vor, als es die Pläne vorsehen.

Zwei verschiedene Visionen vom Donaumoos der Zukunft

Die Landschaft soll systematisch mit neuen Gräben, Pumpstationen und Wehren für ein „aktives Wassermanagement“ umgebaut werden. Ziel solle es sein, dass der Wasserspiegel zwar im Winter gezielt bis auf 20 Zentimeter unter der Bodenoberfläche steigen, aber im Sommer für den Anbau von Getreide, Mais und Kartoffeln auf rund 50 Zentimeter unter der Oberfläche sinken kann. Ein eigenes Projekt namens „Stabiland“, für stabiles Land, soll den Weg dafür bereiten. „Wir müssen auch in Zukunft eine vernünftige Fruchtfolge und Ackerbau bei uns im Donaumoos ermöglichen“, sagt Dittenhauser. Allerdings werden Moorexperten wie Franziska Tanneberger nicht müde zu betonen, dass es besonders im Sommer nasse Böden brauche, denn dann zersetze sich der Torf besonders schnell. „Wasser 50 Zentimeter unter der Oberfläche kann den Zerfall nicht aufhalten“, sagt sie.

Dass das Donaumoos weiter landwirtschaftlich genutzt werden soll, betont Sebastian Knietig vom Donaumoos Zweckverband beim Rundgang im Modellprojekt immer und immer wieder. Ihm sitzt noch ein Ortstermin in den Knochen, bei dem er statt mit neugierigen Anwohnern mit aufgebrachten Landwirten diskutierte. Niemand werde den Kartoffelanbau völlig verdrängen. Ohnehin sei Freiwilligkeit höchstes Gebot.

Es sei aber zugleich „vollkommen klar, dass man mit einem Grundwasserstand von 10 bis 20 Zentimeter unter Flur keine Kartoffeln mehr anbauen kann“, sagt Knietig. Der Zweckverband biete Landwirten Grundstück zum Tauschen an, entwickle Modellprojekte für eine Beweidung und Heumahd von nassen Flächen und werde die Paludikultur als lukrative Alternative entwickeln. „Wir reden viel persönlich mit Landwirten und fragen ‚Was könnt ihr brauchen?‘, ‚Wie können wir euch helfen?‘, ‚Wie kann es für beide Seiten passen?‘“, sagt Knietig.

Weder im Donaumoos noch in anderen Torfregionen Deutschlands ist bisher klar, wie schnell die Wiedervernässung kommen kann und wie lukrativ sie für Landwirte ausfallen kann. Klar ist nur, dass ohne Wiedervernässung jedes Jahr ein bis zwei Zentimeter Boden verschwinden und den CO₂-Gehalt der Atmosphäre immer weiter erhöhen.