Heuschrecken in Afrika: Die achte Plage

Der Wanderflug von Heuschreckenschwärmen – und wie ich ihn einst selbst im Labor erforschte

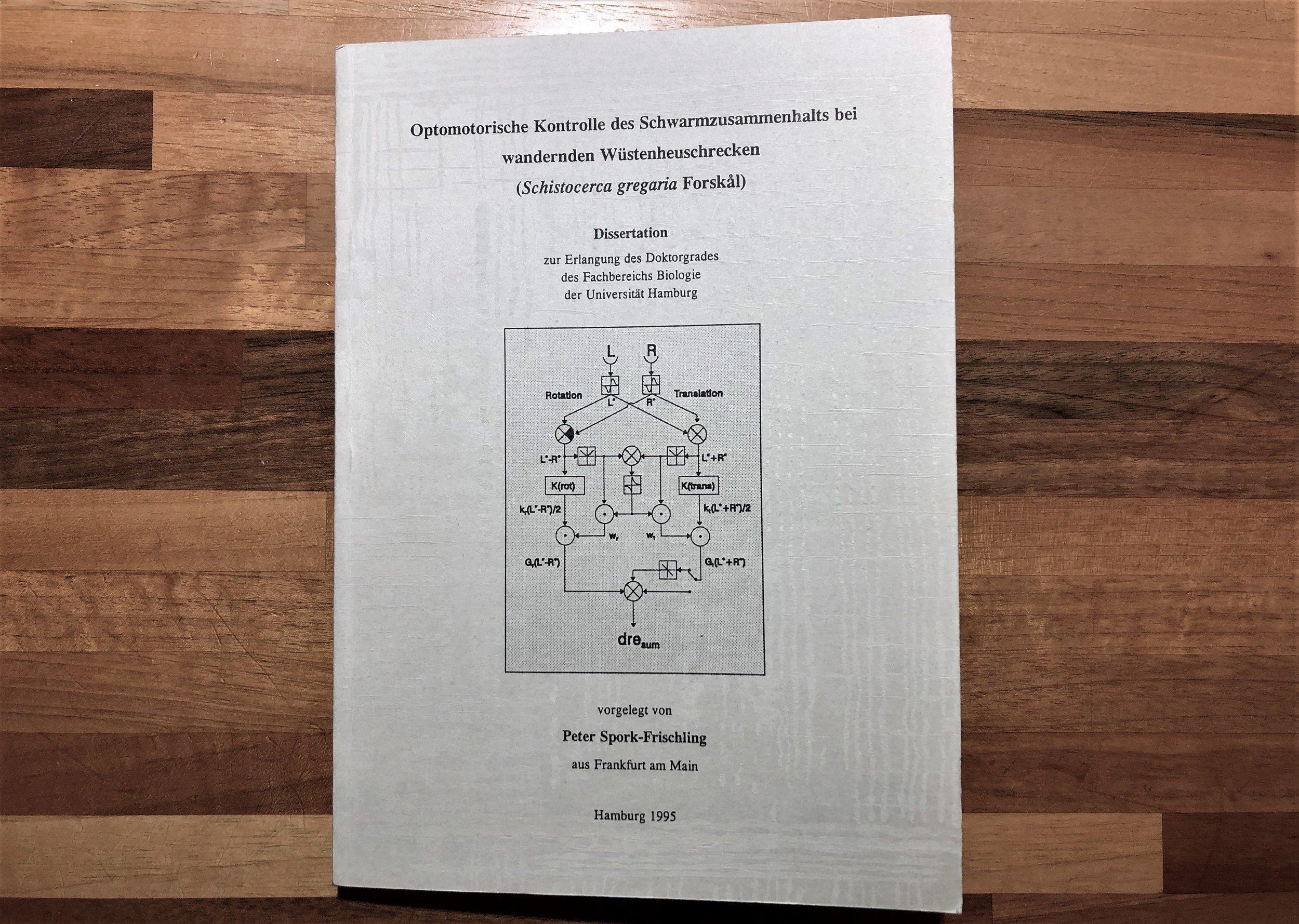

„Optomotorische Kontrolle des Schwarmzusammenhalts bei wandernden Wüstenheuschrecken (Schistocerca gregaria Forskål)"; So lautet der Titel meiner Dissertation aus dem Jahr 1995. Ich wollte damals herausfinden, ob sich die Heuschrecken eines wandernden Schwarms so aneinander orientieren, dass sie auch im Flug im Schwarm zusammenbleiben. Ziel war es, mit dieser Grundlagenforschung einen Beitrag zu leisten, damit man die Wanderung von Heuschreckenschwärmen in Zukunft besser vorhersagen und die gefräßigen Biester effektiver bekämpfen kann.

Tatsächlich fand ich in der dreijährigen Laborarbeit, bei der ich die Fluginsekten in einer Art Flugsimulator fliegen ließ und beobachtete, wie sie sich unter bestimmten Bedingungen verhalten, ein paar spannende Dinge heraus . Was ich damals genau gemacht habe, dazu lesen Sie am Ende dieses Beitrags mehr. Aufgrund der aktuellen Heuschreckenplage vor allem in Ostafrika, habe ich mich entschlossen, die Einleitung meiner Doktorarbeit hier erneut zu veröffentlichen. Sie ist natürlich nicht mehr in allen Punkten aktuell, aber sie liefert einen noch immer gültigen Einblick in die Phänomenologie der Heuschreckenwanderung und einen kurzen Abriss des Stands der Heuschreckenbekämpfung vor 25 Jahren. An wenigen Stellen habe ich aktuelle Kommentare eingefügt. Und zum Ende gibt es den angekündigten kurzen Bericht über meine damalige Forschung.

Der Text ist naturgemäß etwas spröde aber er enthält vieles, was ich der aktuellen Berichterstattung noch nicht entnehmen konnte. Literaturverweise habe ich bewusst nicht gelöscht. Sollten Sie sich für die eine oder andere Quelle interessieren, schicken Sie mir bitte eine E-Mail (Kontaktdaten im Impressum am Ende des Beitrags).

Der Wanderflug

Die Wanderung der Heuschreckenschwärme gehört zu den spektakulärsten Ereignissen im Tierreich. Folglich haben sich die Menschen schon immer mit diesem Phänomen beschäftigt, und Heuschreckenschwärme wurden häufig in der Geschichtsschreibung erwähnt. Nicht zuletzt tauchten sie als die „achte Plage", die Gott nach Ägypten sandte, im Alten Testament der Bibel auf. Oft wurde neben dem Leid, das die Schwärme und der von ihnen verursachte Kahlfraß mit sich brachten, fasziniert von dem kompakten und massigen Auftreten der Schwärme berichtet (vgl. Uvarov, 1977). Viele Vermutungen wurden darüber angestellt, wie es die Tiere schaffen, so dicht zusammenzubleiben, statt sich zu vereinzeln. Dennoch sind viele biologische Ursachen des Schwarmzusammenhalts bis heute im Dunkeln geblieben.

Ein noch grundlegenderes Rätsel war lange Zeit, wie es den Tieren überhaupt gelingt, sich von den Einzelgängern, als die sie gewöhnlicherweise leben, bei gutem Nahrungsangebot in gefräßige, völlig anders aussehende Schwarmwesen zu verwandeln. Hierzu gibt es inzwischen einige Antworten:

Das Schicksal von Wüstenheuschrecken hängt von der Populationsdichte ab. Vermehren sich die eigentlich ungeselligen grasgrünen Insekten der solitären Form so stark, dass sie sich nicht mehr aus dem Weg gehen können, wandeln sie sich zur gregären Form. Auslöser dürften vor allem die ständige Berührung sein, eventuell aber zusätzlich der Einfluss von Duftstoffen. Als gregäre Tiere werden die Heuschrecken braunschwarz und rotten sich zu Schwärmen zusammen. Früher teilten Biologen die beiden epigenetisch grundverschiedenen Erscheinungsformen der gefräßigen Wanderer sogar in unterschiedliche Arten ein. Michael Anstey von der University of Oxford entdeckte 2009, dass die Insekten vermehrt den Nervenbotenstoff Serotonin produzieren, wenn sie ihren Artgenossen nicht mehr ausweichen können. Dadurch verändert sich ihre Epigenetik und damit die Programmierung ihres Erbguts. Und das verwandelt dann nicht nur ihr Äußeres von grün zu braun, sondern auch ihren Charakter vom Einzelgänger zum Schwarmtier.

Seit Ende des neunzehnten Jahrhunderts begann man, Heuschreckenschwärme intensiver zu beobachten (s. z.B.: Fritsch, 1868 und Carruthers, 1889, zitiert nach Uvarov, 1977; Koeppen, 1870, zitiert nach Kennedy, 1951). Die moderne Wissenschaft versuchte, Schwarmbewegungen kartographisch zu erfassen, um Informationen über Art, Größe und Reaktionen der Schwärme auf sich verändernde Umweltbedingungen zu gewinnen. Dabei wurden vor allem die in Nord- und Ostafrika, Vorderasien und Indien wandernden Wüstenheuschrecken, Schistocerca gregaria Forskål, untersucht, seltener die Wanderheuschrecken, Locusta migratoria L., und andere Arten. Wenn sie in gregärer Form auftreten, bilden Wüstenheuschrecken riesige Schwärme. Während eines Ausbruchs 1960 in Somalia, schätzte man die Flächen-Ausdehnung des größten Schwarms auf ungefähr 600 Quadratkilometer und vermutete, dass acht Prozent der beobachteten Schwärme eine Fläche von mehr als 300 Quadratkilometer einnahmen (Uvarov, 1977).

Zum Vergleich: Die aktuelle Plage, bei der sich zahlreiche Schwärme der Wüstenheuschrecke Schistocerca gregaria von Ostafrika über Saudiarabien und Jemen bis nach Pakistan und Indien ausbreiten, hat offenbar ein noch größeres Ausmaß. Daniele Donati, stellvertretender Leiter der Notfallabteilung der Welternährungsorganisation FAO spricht laut Spiegel Online „von einer Dimension, die weit über die Norm hinausgeht und die wir seit 25 Jahren nicht gesehen haben". In Kenia soll ein Schwarm mit hunderten Millionen Individuen etwa 2.400 Quadratkilometer groß gewesen sein, was etwa der Größe des Saarlandes entspricht. Auslöser der neuen Schwärm war ausgerechnet eine ungewöhnlich ergiebige Regensaison in der betroffenen Region. Ihretwegen gediehen die Pflanzen besonders gut. Die Heuschrecken hatten sehr viel zu fressen und vermehrten sich stark. Schließlich wurden sie zu gregären Tieren und begannen zu schwärmen.

Wenn die Schwärme gelandet sind, sitzen die Tiere meistens direkt neben- oder sogar übereinander, so dass Schwärme am Boden zwölf bis 900 Mal weniger Fläche einnehmen, als in der Luft (Gunn et al., 1948). Aus dieser Beobachtung folgt, dass während Starts und Landungen der Abstand zwischen fliegenden Heuschrecken am geringsten ist (Uvarov, 1977).

Die Form von Schwärmen wird häufig nach Wolkenbildern klassifiziert: Sogenannte stratiforme Schwärme fliegen relativ niedrig und sind überwiegend in der Ebene ausgedehnt (Waloff & Rainey, 1951). Sie treten vor allem bei relativ geringen Lufttemperaturen von 19 bis 28 Grad Celsius auf (Rainey & Waloff, 1951). Sogenannte kumuliforme Schwärme (Waloff & Rainey, 1951) werden meistens bei hohen Temperaturen beobachtet und türmen sich auch in der Höhe gewaltig auf. Man vermutete deshalb, dass sie passiv als Folge aufwärtsgerichteter Konvektionsströmungen der Luft entstehen (Rainey & Waloff, 1951). Die Obergrenze eines kumuliformen Schwarms kann in deutlich über 2.000 Metern Höhe liegen (Rainey & Waloff, 1951; Rainey, 1958).

Stratiforme Schwärme sind mit einer geschätzten Individuendichte von eins bis vierzehn Tieren pro Kubikmeter vergleichsweise dicht (Gunn et al., 1948). In kumuliformen Schwärmen ist der Abstand zwischen einzelnen Individuen größer, kann aber sehr großen Schwankungen unterliegen: Waloff (1972a) berichtete von einer Dichte von 0,002 bis 1,2 Tieren pro Kubikmeter in 30 bis 50 Metern Flughöhe und 0,001 bis 0,04 Tieren pro Kubikmeter in Flughöhen von 200 bis 400 Metern. Häufig wandern Schwärme, indem die Tiere am Vorderende des Schwarms landen und sich vom Rest überholen lassen. Die Tiere starten wieder, wenn der Schwarm über sie hinweg geflogen ist. Solche Schwärme werden als rollende Schwärme bezeichnet (Rainey & Waloff, 1951; Waloff & Rainey, 1951; Rainey, 1963). In ihnen herrscht eine sehr hohe Individuendichte, da die Tiere ständig starten, bzw. landen (Uvarov, 1977).

Nicht zuletzt um Schwärme gezielter bekämpfen zu können, beschäftigten sich die meisten Freilanduntersuchungen mit der Orientierung der Schwärme. Es zeigte sich, dass die Schwärme über Wochen und Monate hinweg betrachtet mit dem Wind wandern, dabei die intertropische Konvergenzzone erreichen und ihr folgen (Rainey, 1978). In dieser Zone, wo es auf Grund der aufeinander stoßenden Passatwinde besonders oft regnet, kann die nächste Generation optimal heranwachsen und sich auf die Wanderung begeben.

Die Momentaufnahme eines Schwarms zeigt jedoch ein ganz anderes, ungleich komplizierteres Bild der Schwarmstruktur: Im Inneren eines Schwarms bilden sich Gruppen aus annähernd gleichgerichtet fliegenden Individuen (Waloff, 1972a; Riley, 1975; Rainey, 1978; Baker et al., 1984). Die einzelnen Gruppen können sich jedoch unterschiedlich orientieren: Mitwind- oder Gegenwindorientierung wurde genauso beobachtet, wie eine menotaktische Orientierung, das heißt eine Orientierung schräg zum Wind (Kennedy, 1951; Waloff, 1972a; Rainey, 1963, 1978; Baker et al., 1984). Die Schwärme als Ganzes legen jedoch auch ohne zwischenzeitliche Landungen im Laufe eines Tages meistens weniger als 40 Prozent der Strecke zurück, die durch reine Winddrift möglich gewesen wäre (Rainey, 1963). Die Tiere fliegen also nicht zufällig – und damit im Mittel gleich häufig – in jede beliebige Richtung, sondern es scheint eine aktive windbezogene Orientierung mit einer Bevorzugung der Gegenwindrichtung zu existieren.

Ein Schwarm von acht Kilometern Durchmesser würde seine Ausdehnung in Windstille nach sechs Stunden verdoppeln und nach 70 Stunden versechsfachen, sofern die Tiere sich rein zufällig orientierten (Rainey, 1958). Windturbulenzen würden diesen Effekt noch deutlich verstärken. Tatsächlich wurde aber das Gegenteil beobachtet: Obwohl variierende Winde und zum Teil heftige Turbulenzen ständig dem Schwarmzusammenhalt entgegenwirken, ändern Schwärme ihre Ausdehnung weder über Entfernungen von mehreren tausend Kilometern noch über Zeiträume von mehreren Monaten (Kennedy, 1951; Waloff & Rainey, 1951; Rainey, 1963). Bereits Kennedy (1951) forderte deshalb spezifische Schwarmreaktionen, die dazu dienen, den Schwarm zusammenzuhalten. Besonders wahrscheinlich erschien es, dass optomotorische Reaktionen auf die Bewegung der benachbarten Individuen des Schwarms zur Entstehung der bereits erwähnten Gruppen parallel fliegender Individuen führen und so für den Schwarmzusammenhalt verantwortlich sind (Kennedy, 1951; Waloff, 1972a).

Ein weiteres für den Schwarmzusammenhalt bedeutsames Verhalten wurde im Freiland beobachtet: Einzelne Tiere (Haskell, 1957) oder ganze Gruppen parallel fliegender Tiere (Waloff, 1972a), die den Rand des Schwarms erreichten oder ihn sogar verlassen hatten, flogen meistens in den Schwarm zurück. Dies gelang Einzeltieren, die 20 bis 25 Meter (Haskell, 1957) und Tiergruppen, die über einhundert Meter vom Schwarmrand entfernt waren (Waloff, 1972a). Als Konsequenz dieses Verhaltens waren auch die Tiere am Vorderende und an den Seiten des Schwarms zum Schwarminneren hin orientiert. Insgesamt wird das Umkehrverhalten als edge-effect (Randeffekt) bezeichnet (Haskell, 1957; Waloff, 1972a; Uvarov, 1977).

Heuschreckenbekämpfung

Wegen ihrer wirtschaftsschädigenden Bedeutung werden Heuschreckenschwärme intensiv bekämpft. Früher versuchte man der Plagen vor allem durch großflächiges Versprühen von unspezifischen Insektiziden Herr zu werden. Besonders bewährt hatte sich dabei Dieldrin, ein Stoff, der wegen seiner ungünstigen Nebenwirkungen schon während der letzten verheerenden Plage in den Jahren 1985 und 1988 nicht mehr eingesetzt werden durfte (Krall & Nasseh, 1990). Heute wird versucht, Heuschreckenbekämpfung effektiver und zielorientierter zu gestalten. Eine genaue Kenntnis der Orientierung der Heuschrecken soll dazu beitragen, Schwarmbewegungen besser vorherzusagen und so Bekämpfungsmaßnahmen gezielter ansetzen zu können.

Des weiteren wird weltweit an einer Vielzahl möglichst spezifischer Bekämpfungsmittel gearbeitet: Eine besondere Rolle kommt dabei Stoffen pflanzlichen Ursprungs, wie dem Öl der Meliaceae, vor allem der Neembäume Azadirachta indica und Melia volkensii, zu. Der Wirkstoff Azadirachtin wirkt auf das neuroendokrine System und hemmt das Wachstum der Heuschrecken (Rembold, 1994; Wilps & Nasseh, 1994). Neem-Öl wird bereits zur Bekämpfung von Heuschreckenschwärmen eingesetzt (Rembold, 1994).

Keine Wirkung bei Heuschrecken scheinen allerdings die vor allem bei Lepidopteren (Schmetterlinge und Motten) und Dipteren (Zweiflügler, also v.a. Fliegen und Mücken) sehr effektiven Bacillus thuringiensis-Präparate zu haben (Zimmermann et al., 1994). Mikroorganismen, die für die Heuschreckenbekämpfung vielversprechender zu sein scheinen, sind im natürlichen Lebensraum der Heuschrecken vorkommende Pilze der Gattungen Metarhizium, Sorosporella und Beauveria (Wilps & Nasseh, 1994; Zimmermann et al., 1994). Weitere Kandidaten für eine gezielte biologische Schädlingsbekämpfung sind Analoga des Juvenilhormons, die die Metamorphose der Insekten hemmen (Dorn et al., 1994), Pheromone, die die Reproduktion und Gregarisation von Heuschrecken beeinflussen (Ferenz et al., 1994) und Stoffe, die gezielt in das Nervensystem der Heuschrecken eingreifen. Für den Eingriff in das Nervensystem kommen vor allem Anta- und Agonisten von biogenen Aminen in Frage (für eine Übersicht s. Roeder, 1994a). Im speziellen Fall der Heuschreckenbekämpfung favorisiert man Eingriffe in das oktopaminerge System, weil Oktopamin bei Wirbeltieren nicht vorkommt und dennoch bei Insekten eine große physiologische Bedeutung besitzt (Roeder & Gewecke, 1990; Roeder, 1994b).

Effektive biologische Bekämpfungsmittel, die einer Heuschreckenplage nicht nur vorbeugen, sondern diese auch nach dem Ausbruch bekämpfen können, sind leider bis heute nicht in Sicht. Deshalb konzentriert sich die Heuschreckenbekämpfung nach wie vor auf das Versprühen von Giftstoffen. „Um die schlimmsten Hungersnöte zu verhindern, hilft jetzt nur noch der großflächige Einsatz von Chemie. Zum Beispiel mit Helikoptern und Flugzeugen werden Insektizide versprüht, die die Heuschrecken töten", berichtet Deutschlandfunk Nova. Dabei ist es besonders wichtig, die Schwarmbewegungen präzise zu verfolgen und möglichst gut vorhersagen zu können. Nur so kann man mit der geringstmögliche Menge an Gift den maximalen Effekt erreichen. Die Welternährungsorganisation FAO (der ich auch die wunderbaren Fotos in diesem Artikel verdanke) unterhält in Rom einen Dienst, der vor Schwärmen warnen und Wanderbewegungen prognostizieren soll.

Für die Vorbeugung ist es vermutlich wichtig, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Experten vermuten, dass die starken Regenfälle in Ostafrika, die die derzeitige extrem starke Schwarm-Saison verantworten, auf das gleiche Wetterphänomen zurückgehen, das in Australien zu Dürre und Buschbrandgefahr geführt hatte. Dass es in dieser Stärke auftrat und in Zukunft vermutlich noch häufiger auftreten wird, gilt als wahrscheinliche Klimawandel-Folge.

Fliegende Heuschrecken und die Biokybernetik

So weit der Auszug aus meiner Dissertation. Vielleicht interessieren Sie sich auch dafür, was ich damals, in den frühen 1990er Jahren, genau gemacht habe? Es war eigentlich ganz aufregend, aber auch ein wenig schräg und vielleicht sogar ziemlich innovativ.

Manche Heuschrecken waren richtig gute Flieger. Sie hielten vier bis sechs Stunden durch. Mir raubte das regelmäßig den Feierabend. Glücklich machte es mich trotzdem. Denn diese ausdauernden Tiere schenkten mir die schönsten Resultate für die Doktorarbeit. Es ist fast dreißig Jahre her, dass ich am Zoologischen Institut der Universität Hamburg mit afrikanischen Wüstenheuschrecken experimentierte. Den Tieren geschah nichts. Im Gegenteil durften sie fliegen so viel sie wollten. Das ist nach dem Fressen definitiv ihre zweitliebste Beschäftigung.

Ich wollte mehr herausfinden über diese großen braunen Insekten, die regelmäßig als biblische Plage in riesigen Schwärmen über Afrika ziehen und alles kahl fressen, was ihnen in die Quere kommt. Genau genommen, wollte ich klären, ob sich die Tiere im Flug irgendwie an ihren Nachbarn orientieren und es ihnen so gelingt, auch in der Luft als Schwarm zusammenzubleiben. Ziel war es, neues darüber zu erfahren, wie Insekten Bewegungen wahrnehmen und verarbeiten und sich mit dieser Hilfe im Flug zurechtfinden. Es ging um Biokybernetik – also um den Versuch, die Regelmechanismen zu ergründen, nach denen diese wunderbaren Flugmaschinen funktionieren. Ich wollte in das Sinnes- und Nervensystem der Heuschrecken hineinschauen, ohne sie überhaupt anzutasten, geschweige denn zerstören zu müssen.

Dazu hatten mein Mentor Reinhard Preiss und ich einen Flugsimulator gebaut. Die Tiere wurden mit etwas Wachs an einem Messsystem befestigt und in einem Windkanal von vorne angepustet. Projektoren warfen Muster an die Seiten und den Boden des Tunnels, die sich mehr oder weniger schnell bewegten. Sie simulierten dem fliegenden Tier, dass es mehr oder weniger gut vom Fleck kam, ganz so, wie auch wir uns oft vortäuschen lassen, wir bewegten uns, wenn wir im Zug am Bahnhof stehen und der Nachbarzug anfährt.

Reinhard erforschte schon seit Jahren die Reaktionen der Tiere auf die Bodenbewegungen. Mein Metier sollten die Seiten werden. Die Heuschrecken in meinen Experimenten blieben also immer auf der Stelle, flogen aber oft stundenlang mit ihren flatternden, glasigen, geäderten und kraftvollen Flügeln gegen den Wind – genauso, wie sie es oft auch in freier Natur tun, wo ganze Schwärme einige hundert Kilometer am Stück zurücklegen können. Weil sich die Umgebung um sie herum scheinbar bewegte und sie Gegenwind hatten, mussten die Tiere tatsächlich annehmen, in der Luft zu sein und voranzukommen. Manche mochten dennoch nicht mitspielen. Sie ließen rasch Flügel und Beine hängen. Aber es gab eben auch diese Superflieger. Sie nahmen sofort die aerodynamische Flughaltung mit angelegten Beinen ein und legten mit maximaler Flügelschlagfrequenz los.

Stunde über Stunde konnte ich das Muster in ihrer Umgebung verändern und schauen, wie sie darauf reagierten, ob sie schneller oder langsamer wurden oder nach rechts, links, oben, unten steuerten. In so genannten closed loop Experimenten konnten die Fluginsekten sogar selber bestimmen, wie sich das Muster um sie herum bewegte. Das Messsignal wurde im geschlossenen Regelkreis – dem closed loop – auf die Motoren der Projektoren zurückgekoppelt. Erhöhten die Tiere ihren Vortrieb, bewegte sich das Muster schneller in die entgegengesetzte Richtung, bremsten sie ab, bremste auch das Muster. Interessanterweise zeigte sich als eines der wichtigsten Resultate, dass die Tiere das seitliche Muster zum Stillstand bringen wollten. Wir folgerten daraus, sie wollten ähnlich schnell fliegen wie ihre Schwarmgenossen – ein sinnvoller Mechanismus, damit der Schwarm beisammen bleibt.

Auf diesen Weg schauten wir uns ein winziges Zahnrädchen in der ganzen großen Heuschrecken-Flugmaschine an – eine einzelne simple Reiz-Reaktions-Beziehung. Die Computer von damals waren selbst verglichen mit heutigen Smartphones ein Witz. Man kam ganz gut ohne sie aus. Die Rückkopplung der Messsignale auf die Projektoren erfolgte elektronisch. Auch die Daten zeichnete ich anfangs analog auf: Die Signale bewegten Zeiger mit Tintenschreibern auf einer sich langsam abwickelnden Papierrolle hin und her. Noch heute lagern Kisten voller Ordner mit meterlangen vollgekritzelten Papierstreifen auf meinem Dachboden.

Die Auswertung der Daten erfolgte größtenteils mit dem Lineal. Erst dann kam der Computer ins Spiel: Ich gab die Ergebnisse in den Rechner ein. Die Algorithmen seiner Software erledigten schließlich die Rechenarbeit. Sie machten statistische Analysen und stellten die aufbereiteten Rohdaten in schönen Grafiken dar. Wir erfuhren auf diesem Weg eine Menge über die Art, wie Heuschrecken die Welt sehen. Wir konnten spezielle experimentelle Situationen auswählen und im Idealfall sogar vorhersagen, wie sich die Tiere in diesen Situationen verhalten sollten.

Das anspruchsvollste, was ich meinem Rechner zumutete, war ein selbst geschriebenes Simulationsprogramm. Man musste darin bestimmte Vorgaben machen über die Regeln, nach denen das Gehirn der Heuschrecken womöglich arbeitete, und das Programm berechnete dann, wie sich die Insekten theoretisch im Flugsimulator verhalten würden. Mein größter Triumph war, auf diesem Weg tatsächlich einige der schönsten und außergewöhnlichsten Reaktionen vorhersagen oder nachrechnen zu können.

Ob all das aber einen Beitrag dazu geleistet hat, dass die aktuelle Heuschreckenplage besser bekämpft werden kann und die Menschen vor Ort weniger Hungern müssen? Ich weiß es nicht. Ich denke auch nicht, dass man Grundlagenforschung nach solchen Maßstäben beurteilen darf. Meine Dissertation und andere Fachpublikationen aus dieser Zeit wurden jedenfalls mehrfach zitiert. Ganz vielleicht habe ja auch ich die Wissenschaft ein wenig vorangebracht. Was ich kaum zu denken wage: Dann hätte ich womöglich ein klitzekleines bisschen dabei geholfen, dass die Menschen rund ums Horn von Afrika derzeit etwas weniger lange unter den Schwärmen leiden müssen als früher. Und dann wäre tatsächlich einer meiner vielen Träume wahr geworden, denen ich damals nachhing, während ich stundenlang im lauten, dunklen, auf tropische Grade erhitzen Labor verbrachte.

Der Infotext und die zugehörige Abbildung mit einer gregären und einer solitären Heuschrecke wurden zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt. Quelle: Newsletter Epigenetik 1/2014, Verwandlung bei Heuschrecken, S. 4.