- RiffReporter /

- International /

Çağla Ilk kuratiert den Deutschen Pavillon in Venedig transdisziplinär

Çağla Ilk erfindet in Venedig das Kuratieren als offene Erzählung neu

Auf der Biennale von Venedig zeigt Çağla Ilk im Deutschen Pavillon, wie Theater, Musik, Literatur, Kunst und Architektur ineinanderfließen können und zeitkritische Fragen nicht ausgespart werden.

Die Biennale von Venedig ist neben der Documenta in Kassel eine der wichtigsten internationalen Ausstellungen weltweit. Wer den Deutschen Pavillon in den Giardini kuratiert, kann ein Statement zur Lage der Kunst abgeben und steht im Rampenlicht. Çağla Ilk, Ko-Direktorin der Kunsthalle Baden-Baden, sieht dem Tag der Eröffnung mit Anspannung entgegen. Ihr Pavillon-Konzept Thresholds spiegelt den außergewöhnlichen transkulturellen und transdisziplinären Ansatz ihrer Arbeit wider. Und hat viel zu tun mit ihrem Lebensweg, wie sich bei genauerer Betrachtung herausstellt.

Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Eröffnung der 60. Biennale von Venedig und damit auch der diesjährigen Präsentation des deutschen Pavillons in den Giardini. Das Konzept ist grob umrissen, die Namen der beteiligten Künstler und Künstlerinnen bekannt. Nicht so klar ist, ob und was diesmal anders sein wird, denn die Kuratorin des Pavillons folgt keinen ausgetretenen Pfaden. „Ich bin sowieso ein Outsider“, sagt Çağla Ilk. „Am Theater haben sie gesagt, du kommst aus der bildenden Kunst, in der Kunstszene wurde gesagt, du kommst aus dem Theater. Ich habe hauptsächlich Architektur studiert, aber ich fühle mich überall zuhause.“

Da schwebt jemand ein, der nicht nahtlos kompatibel ist mit den Strukturen staatlicher Kulturinstitutionen. Eine kunsthistorische Perspektive wird man vergeblich suchen. Hier agiert eine Person, die sich ihren eigenen Weg gebahnt hat, der sie aus dem Nichts 2020 gemeinsam mit Misal Adnan Yildiz auf den Direktorenposten der Kunsthalle Baden-Baden katapultiert hat. Çağla Ilk greift nach den Sternen. Vielleicht ist es das, was anderen fehlt: der Wunsch, etwas zu schaffen, was so noch nicht dagewesen ist, etwas nur an diesem Ort, zu dieser Zeit Relevantes, das aber dennoch universal und zeitlos ist.

Ausstellungen in der Kunsthalle Baden-Baden

Das klingt schwammig, aber das muss zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch noch so sein. Denn die 1976 in Istanbul geborene Deutsche betreibt transdisziplinäre und transkulturelle kuratorische Forschung bei laufendem Betrieb. Das hat zu Beginn in Baden-Baden zu Unmut und Verwerfungen im Team geführt, wie aus mehreren Richtungen zu hören war. Die neue Chefin steht zu ihrem Führungsstil. Sie verlangt von ihren Mitarbeitenden Interesse und Engagement für ihre Projekte. „Wir machen und erleben das gemeinsam.“ Das sei wichtiger als andere Qualifikationen, findet sie.

Die Wogen glätteten sich erst, als alle Arbeitsstellen neu besetzt waren. In den vergangenen vier Jahren gewannen die Ausstellungen des Kuratorenduos an Format. Sie waren als offene Erzählungen konzipiert, wie etwa Nature and State, oder als monografische Schauen, die dem Experimentalmusiker Jan St. Werner gewidmet waren, dem französisch-türkischen Konzeptkünstler Sarkis und dem an der Berliner Universität der Künste lehrenden Performance-Künstler Jimmy Robert.

Gleich zu Beginn jedoch provozierte das neue Führungsteam einen Eklat. Mit der israelischen Künstlerin Yael Bartana war ein Ritual geplant, das die Einwohner der Kurstadt und des nördlichen Schwarzwaldes um sechs Uhr morgens aus den Betten geholt hätte. Bartana hatte vor, von einem Hubschrauber aus das Schofarhorn zu blasen, eine während der Pandemie in Israel praktizierte Form des Aufrufs zu einer besseren Lebensweise. Im letzten Augenblick habe die um Unterstützung angefragte Bundeswehr abgesagt, erinnert sich Çağla Ilk, und die Performance Days of Awe fand auf dem Dach der Kunsthalle statt.

Alle sechs von ihr für den Deutschen Pavillons ausgewählten Künstler haben zuvor in Baden-Baden ausgestellt oder an anderer Stelle mit der Kuratorin gearbeitet. Ilk spricht von „Hauskünstlern“, ihrem Ensemble, von Proben, von einem Raum als Bühne. Neben Bartana verantwortet Ersan Mondtag in Venedig eines der drei „Episoden“, die unter dem Titel Thresholds, zu Deutsch „Schwellen“, angekündigt sind.

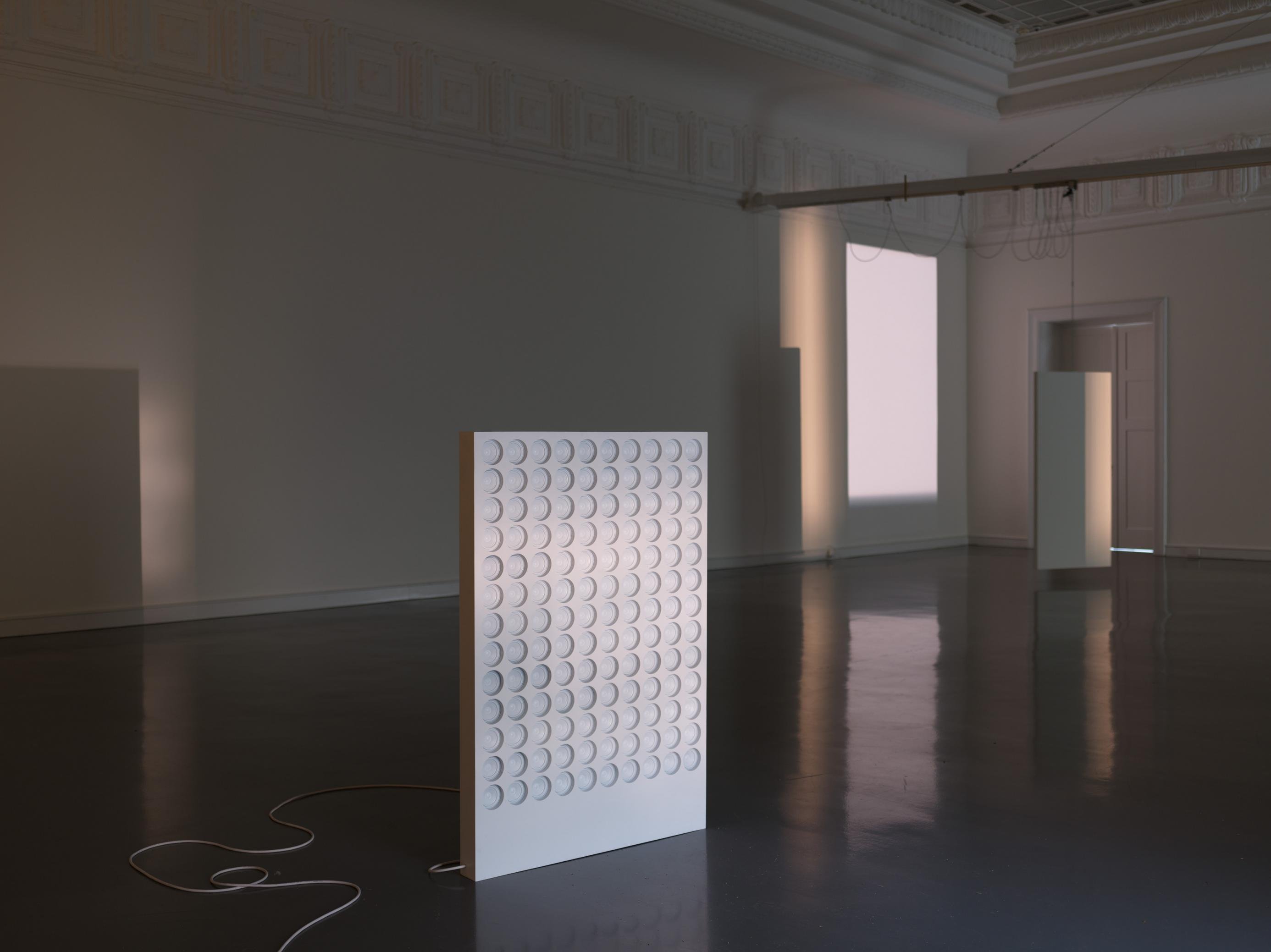

In Baden-Baden verwandelte er 2022 für die Gruppenschau Nature and State den großen Saal der Kunsthalle in ein antikes Bad, in dem während der Performence Becoming Sculptures Tänzer im Schein perfekter Lichtregie zu dramatischen Sounds im Wasser performten. Das Publikum saß verzaubert am Rand. Sein Werk, das zwischen Regiearbeit, Bühnenbild und Design oszilliert, spiegelt, wie auch das der anderen Hauskünstler, einen zentralen formalen Aspekt des Pavillon-Themas: Das Transformative.

Transdisziplinär denken und arbeiten

Çağla Ilk lädt in Venedig zu einer offenen, multimedialen Erzählung ein. Es stellt sich die Frage, warum der Kuratorin gerade die Übergänge zwischen den Disziplinen und den Kulturen so nah sind, dass sie diesem Aspekt alles unterordnet. „Weil ich selbst eine Grenzgängerin bin“, antwortet sie. „Ich muss immer etwas dazulernen. Im gemeinsamen Lernen und Probieren etwas Neues entdecken, das ist das Ziel.“ Diese Arbeitsweise halte ihren Blick frisch. Man könne das aber nur mit Künstlerinnen und Künstlern machen, die das auch wollen.

Ihre Strategie erinnert an Ansätze kollektiven künstlerischen Arbeitens, wie es 2022 von der documenta fifteen vorgeschlagen wurden. Offenkundig verschränkt Çağla Ilk in ihrer Konzeption zeitliche Strukturen des Theaters mit räumlichen und materiellen Mitteln der Kunst. Sie fragt sich, wie sie ein besonderes Erlebnis schaffen kann. „Es ist nicht selbstverständlich, dass sich eine Ausstellung in eine Bühne verwandelt. Das ist eine Herausforderung.“

Der Begriff Threshold steht für Schwellenmoment

Wenn Çağla Ilk von Momenten spricht, meint sie sehr besondere Momente. Das sei wie in der Musik. „Wir erleben diese besonderen Momente und vergessen sie nicht. An diesem Nachmoment bin ich interessiert. Das ist etwas Ästhetisches, etwas, dass uns bewegt, obwohl wir es nicht sehen.“ Sie gibt ein Beispiel. Die Viola da Gamba sei eine Vorform der Geige, ein Instrument, das noch nicht ganz ausgereift war und Tonalitäten erzeuge, die wir heute nicht mehr gewohnt seien. Auf diese Weise entstünde eine Reibung, ein Schwellenmoment.

Die Kuratorin gibt einen Rahmen vor, damit die individuellen Beiträge aufeinander bezogen werden können. Dabei denkt sie auch an das Publikum. „Wir müssen künstlerische Momente schaffen, die die Menschen beeindrucken und vielleicht sogar beeinflussen, sie sinnlich berühren. So sehe ich unsere Aufgabe in Venedig.“ Sie komme aus der Architektur. Es habe da viele Elemente gegeben, die man im Blick behalten müsse. Große Bauvorhaben müssten im Vorfeld soziologisch und stadtplanerisch durchdacht werden. „Das hat mich geprägt. Ich merke aber jetzt erst, was meine Ausbildung mir gebracht hat.“

Der transdisziplinäre Ansatz war für Çağla Ilk keine bewusste Entscheidung, sondern entwickelte sich aus ihrer Tätigkeit. Nach ihrem Architekturstudium in Istanbul und in Berlin hat sie sich zunächst mit Stadtplanung befasst. Es sei die Zeit der Widerstandsbewegungen gegen die Gentrifizierung gewesen: „Darauf wollte ich eine künstlerische Perspektive haben: Auf Räume, die verschwinden, auf Räume, die keine Bedeutung haben, aber von Menschen bewohnt werden. Dieser Mehrwert sollte erkannt werden.“

Postmigrantisches Theater in Berlin

Angelpunkt ihrer ersten Aktivitäten war das Ballhaus Naunynstraße in Berlin, wo sie mit Shermin Langhoff das postmigrantische Theater etablierte. Eine für sie damals wichtige Figur war Matthias Lilienthal, der am Hebbel-Theater am Ufer (HAU) Transdisziplinarität aus der Theaterperspektive praktiziert habe. Als Langhoff 2013 das Maxim Gorki Theater übernahm, folgte ihr Çağla Ilk als multifunktionale Mitarbeiterin, entwickelte aber eigene Ambitionen. „Ich habe damals gesagt, ich möchte den postmigrantischen Ansatz auf die Kunst übertragen und transdisziplinär arbeiten.“

Wir müssen künstlerische Momente schaffen, die die Menschen beeindrucken und vielleicht sogar beeinflussen, sie sinnlich berühren. So sehe ich unsere Aufgabe in Venedig.

Çağla Ilk

Da der frühere Intendant, Armin Petras, fast alle Produktionen und Schauspieler mit nach Stuttgart genommen habe, sei das Format des Berliner Herbstsalons zustande gekommen, so Ilk. Die erste Edition dieser Veranstaltung warf laut Selbstdarstellung des Theaters einen multiperspektivischen Blick aus dem damaligen Berlin auf „die Konstrukte Nation und Identität“. Die Ausstellung erstreckte sich bereits damals performativ in den öffentlichen Raum.

Der Berliner Herbstsalon war der ersten Theatersaison unter der neuen künstlerischen Leitung am Gorki „als Prolog“ vorangestellt worden, so die offizielle Darstellung. Çağla Ilk nahm die Idee in Baden-Baden auf und eröffnete 2020, also zu Beginn der Pandemie, ihre Spielzeit mit den sogenannten „Préludes“, die im öffentlichen Raum stattfanden. Yael Bartana zeigte fotografische Selbstinszenierungen als Rabbi, die sie auf Plakate und Fahnen im Stadtraum platzierte. Ihre Kostümierung changierte in einem der Motive zwischen weiblichem Rabbi und Maria mit Kind. Anstelle des Jesuskindes hielt Bartana jedoch ein lebendiges Kaninchen im Arm.

Çağla Ilk hatte in ihrer Zeit am Gorki Theater zahlreiche Kontakte geknüpft. Zuletzt lud sie Silvina der Meguerditchian und Marc Sinan, zwei Künstler armenischer Herkunft, nach Baden-Baden ein. Sie kommentierten während der Finissage die Sarkis-Schau 7 Tage, 7 Nächte, die sich im Subkontext mit dem Genozid an den Armeniern auseinandersetzte. Die Kuratorin setzte in der Kunsthalle auf erprobte Strategien, lernte aber auch den Ort, die Kunsthalle zu schätzen, von der sie heute schwärmt: die großzügigen Ausstellungsräume, die Lage am Park der Lichtentaler Allee, der Fluss, die Oos.

Das Fließende als Metapher für Bewegung

Das Fließende, das Wasser verleiht auch Venedig seinen Charme und ist für Çağla Ilk zugleich eine Metapher für Energie, für Bewegung. Indem sie ihre Pavillon-Inszenierung auf die Insel La Certosa ausdehnt, bezieht sie dieses Element dramaturgisch in die Gesamtkomposition ein. Dort schaffen Michael Akstaller, Nicole L’Huillier, Robert Lippok und Jan St. Werner einen mit der Natur verbundenen Resonanzraum, welcher die Monumentalität des Deutschen Pavillons ausgleichen soll.

Elektronische Musik und Sound sind ein wichtiger Teil ihres interdisziplinären Denkens. Auch in diesem Bereich arbeitet sie seit Langem mit Künstlern und Künstlerinnen zusammen. Als Co-Kuratorin der Ural-Biennale in der russischen Waffenschmiede Jekaterinburg 2021 hatte Ilk die Gruppe um Jan St. Werner eingeladen, einen konstruktivistischen Bau, den „Weißen Turm“ zu bespielen.

Nicole L’Huillier erforscht Resonanzen. Sie habe ein Gerät erfunden, so Çağla Ilk, das gleichzeitig empfängt und sendet. Die Idee, dass irgendwas etwas wahrnimmt und unmittelbar wieder zurückgibt, fasziniert die Kuratorin, die sich selbst „als großer Sensor“ empfindet. „In der Welt, in der wir uns bewegen, ist es sehr selten, dass die Menschen offen sind, etwas anzunehmen.“ Wie sich diese Haltung zur Welt dann konkret in der Gestaltung des Deutschen Pavillons auf der Biennale von Venedig niederschlagen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch ein Geheimnis.