In ihm arbeitete der ökologische Weltgeist: Zum Tod von Klaus Töpfer

Der frühere Bundesumweltminister, der im Alter von 85 Jahren verstorben ist, fand im Amt sein Lebensthema – und hinterlässt nun in einer Zeit, in der die CDU sich in der Umweltpolitik rückwärts bewegt, eine schmerzhafte Lücke

Klaus Töpfer stand am Abgrund und sagte: „Das alles ist unglaublich.“ Zu seinen Füßen erstreckte sich das grauschwarze Gebiet, aus dem die „Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft Wismut“ seit 1945 mit teilweise mehr als hunderttausend Arbeitern die 216.000 Tonnen Uran gefördert hatte, die Moskau der DDR abverlangte. Mehrere tausend Halden und Becken mit radioaktiven Abfällen waren als gefährliche Hinterlassenschaft zurückgeblieben.

Und nun, Ende Oktober 1990, erst wenige Tage nach dem Vollzug der deutschen Wiedervereinigung, fiel es plötzlich in seine Verantwortung als Bundesumweltminister mit Dienstsitz in Bonn am fernen Rhein, dafür zu sorgen, dass die strahlende Altlast nicht länger die Menschen der Region radioaktiv belastet und die Umwelt verseucht. Die Dimensionen der Umweltzerstörung in der DDR waren für Töpfer neu, der Schreck stand ihm beim Bergwerksbesuch ins Gesicht geschrieben. Doch er tat, wofür er später weltweit im Umweltschutz bekannt geworden ist: Ganz Macher, krempelte er die Ärmel hoch, ließ einen detaillierten Lösungsplan erarbeiten, beschaffte das Geld und ließ nicht mehr locker.

Er wechselte seine Überzeugungen nicht mit dem Amt

Bundesumweltminister war Töpfer schon 1987 geworden, als Nachfolger von Walter Wallmann, den der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) wenige Wochen nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl eilig an die Spitze eines neuen Ressorts berufen hatte, um der Bevölkerung zu signalisieren, dass man die ökologischen Gefahren ernst nehme. Wallmann verabschiedete sich schnell wieder als Ministerpräsident nach Hessen, doch Töpfer blieb – und das nicht nur im Amt des Bundesumweltministers, das er bis 1994 ausfüllte. Töpfer war in einer schier unüberschaubaren Fülle von Ämtern und Ehrenämtern der Umweltpolitik insgesamt treu, und das bis zu seinem Tod am 8. Juni im Alter von 85 Jahren.

In der Hingabe für die großen Menschheitsaufgaben unserer Zeit unterschied sich Töpfer fundamental von anderen deutschen Umweltpolitikern, die sich, frisch Minister geworden, eine vor dem Verlust der Artenvielfalt oder der globalen Erwärmung warnende Tonlage aneignen und gerne vor grüner Kulisse ablichten lassen. Doch kaum rücken sie ein Amt weiter, würden sie sich etwa als Wirtschaftsminister nach einer kurzen Karenzzeit auch in eine Baggerkanzel zwängen und eigenhändig für die Kameras ein Feuchtgebiet plattmachen, wenn es ihnen politisch hilft.

Töpfer hingegen gewann durch Politik Erkenntnisse, die sich in ihm festigten. Eindrücke wie die vom Uranbergbau in Thüringen oder von Armenvierteln in Entwicklungsländern gingen ihm nicht mehr aus dem Kopf. Prognosen, wie die zur Erderwärmung und zum Verlust von Arten, fuhren ihm in die Glieder und blieben dort. Er vermochte es, in einem Feuchtgebiet nicht Ödland, sondern die Quelle von Trinkwasser, den Lebensraum von Tieren und Pflanzen und eine Kühlanlage für Hitzezeiten zu erkennen. Umweltpolitik war für ihn Überzeugung, und die hat er nie aus reinem Machtopportunismus wieder über Bord geworfen. Auch das machte ihn zu einem ganz Großen in der politischen Landschaft.

Schon früh dachte er in globalen Dimensionen

Klaus Töpfer wurde am 29. Juli 1938 im damals niederschlesischen Waldenburg geboren. Er wuchs nach der Vertreibung von dort im nordrhein-westfälischen Höxter auf. Nach dem Wehrdienst und einem Studium der Volkswirtschaftslehre ging er zunächst in Forschung und Lehre in der Raumplanung, wo er seinen starken Sinn für übersichtliche und lösungsorientierte Prozesse weiterentwickelte. Früh zog es ihn in die Politik. CDU-Mitglied seit 1972, wurde er zunächst Staatssekretär, dann 1985 Minister für Umwelt und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz.

Schon bei dieser Arbeit auf Landesebene fing er an, Umweltpolitik im globalen Maßstab zu denken und zu betreiben – etwas, wozu viele Politiker noch immer nicht in der Lage sind, die sich bis heute damit herausreden wollen, dass Deutschland doch nur zwei Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen verursache. Damals kreuzten sich in Mainz seine Wege mit dem Atmosphärenchemiker Paul Crutzen, der als Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie tätig war und zu den Mitentdeckern der Gefahren für die Ozonschicht durch FCKW-Kühlgase zählte. Crutzen fiel es leicht, Töpfer für das Thema zu interessieren, und gemeinsam bearbeiteten sie hinter den Kulissen die Bundesregierung, den verharmlosenden Stimmen aus der einflussreichen chemischen Industrie zu widerstehen und sich für ein Verbot einzusetzen. 1987 unterstützte Deutschland dann die Verabschiedung des Montrealer Protokolls der Vereinten Nationen, das den Einsatz von FCKW stark reguliert und die gefährlichsten Stoffe verbietet.

Wenig später wurde Töpfer nach Bonn berufen. Zu seinen Verdiensten als Bundesumweltminister zählte es, dass er die damals für den Rhein katastrophalen Folgen des Chemieunglücks der Firma Sandoz zu bewältigen half – ein Prozess, den er mit einem kühnen Sprung in den Rhein abschloss, den er schwimmend durchquerte. Zwar bestritt er stets, dass er demonstrieren wollte, wie sauber das Wasser wieder sei und verwies auf eine verlorene Wette als eigentlichen Grund. Doch die Bilder gingen durch die Republik und wurden als Signal verstanden: Nach Saurem Regen und zahlreichen Chemieunfällen geht es mit dem Umweltschutz wieder aufwärts. Und dieser Töpfer, der hat was drauf.

Töpfer brachte die CDU auf einen ökologischeren Kurs

Während heute aus den Reihen der CDU/CSU kaum ein kritisches Wort mehr in Richtung großer Unternehmen zu hören ist, nahm Töpfer schon damals kein Blatt vor den Mund. Als ihm Chemiemanager einmal vorschwärmten, man könne in den USA in Windeseile neue Fabriken bauen, in Deutschland dagegen dauere alles so lange, bot er ihnen einen Deal an: „Wir übernehmen die Genehmigungsverfahren der USA, und ihr übernehmt die Haftungsvorschriften der USA.“ Weil das enorme Finanzrisiken bedeutet hätte, war die Diskussion „von diesem Moment an beendet“, erinnerte er sich später.

Ein weiterer Verdienst war es, wie er innerhalb der CDU, die mit ökologischem Gedankengut damals etwa so stark fremdelte wie heute wieder, einen Denk- und Diskussionsprozess anstieß. 1988 schlug er für den Leitantrag zum CDU-Parteitag in Wiesbaden den Satz vor: „Wir müssen eine Zukunft ohne Kernenergie, aber auch mit immer weniger fossilen Energieträgern erfinden.“ Das flog hochkant wieder hinaus, Töpfer ließ aber nicht locker. Ein Jahr später gelang es ihm, dass in einem Leitantrag die Kernenergie erstmals als „Übergangstechnologie“ beschrieben wurde.

35 Jahre später ist Deutschland aus der Kernenergie ausgestiegen und bezieht seinen Strom zu 60 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen. Der Visionär Töpfer hatte diese Realität schon früh am Horizont aufziehen sehen. Die langen Linien waren es, die ihn an der Politik interessierten, nicht das Adrenalin der schnellen Schlagzeilen. Prägende Impulse setzte er auch damit, dass er 1993 in einem Thesenpapier forderte, das Konzept der sozialen Marktwirtschaft um eine ökologische Dimension zu erweitern. Nicht zufällig fiel in seine Amtszeit, dass 1994 mit dem Artikel 20 a der Schutz der „natürlichen Lebensgrundlagen“ ins Grundgesetz aufgenommen wurde.

„Retter von Rio“

Die Leistungen mit den langfristigsten Wirkungen gelangen Töpfer auf internationalem Parkett. Er gehörte zu jenen Politikern, die dafür sorgten, dass der Erdgipfel von Rio 1992 auch von den Regierungschefs, vor allem seinem eigenen, dem Umweltthemen nicht gerade zugeneigten Helmut Kohl, sehr ernst genommen wurden. Er trug wesentlich dazu bei, dass Entwicklungsziele für die Menschen – wie etwa der Zugang zu sauberem Trinkwasser – und Umweltziele nicht länger getrennt, sondern gemeinsam diskutiert wurden.

In einem wichtigen Moment des Rio-Gipfels, aus dem zwei wichtige UN-Konventionen zum Schutz des Klimas und der Biodiversität hervorgingen, überzeugte Klaus Töpfer Bundeskanzler Helmut Kohl, erhebliche Summen zum Schutz des Amazonas bereitzustellen. Dieses Signal kam bei den ärmeren Ländern damals an und überzeugte viele von ihnen, jenem Vertragswerk zuzustimmen, ohne das die globale Umweltpolitik von heute nicht denkbar wäre. Als „Retter von Rio“ feierte ihn die damals durchaus linksstehende Frankfurter Rundschau.

1994 schien Töpfers Umweltkarriere abrupt und nicht ganz freiwillig zu enden. Helmut Kohl wollte einen exponierten Posten für das ostdeutsche Vorzeigemitglied in seinem Kabinett – Angela Merkel. Er machte Töpfer zum Bundesbauminister. Dort bewies Töpfer seine politische Hartnäckigkeit und erneut seine Macherqualitäten. Den komplizierten und aufwändigen Umzug der Bundesregierung von Bonn nach Berlin bereitete er generalstabsmäßig vor – und schrieb es sich später zu, manchen Planungsfehler verhindert zu haben, etwa den Bau eines neuen Gebäudes für den Bundesrat auf dem Rasen vor dem Reichstag. In seiner bescheidenen, auf sympathische Weise auch stets zur Selbstironie neigenden Art sagte er über sein Veto später: „Wenn man nichts in seiner politischen Laufbahn geschafft hat, zumindest dies hat man verhindert.“

Der Wunsch nach UN-Grünhelmen

Doch Töpfer sollte in seiner politischen Laufbahn noch sehr viel schaffen. Denn von Bonn aus rückte er Anfang 1998 – und damit rechtzeitig vor der Wahlniederlage Kohls im Herbst – an die Spitze des Umweltprogramms der Vereinten Nationen mit Sitz in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Als UNEP-Chef begann er mit seiner zupackenden Art und seinen jovialen Umgangsformen ein globales Netz von Bekanntschaften und Verbündeten zu stricken. Auf den Fluren internationaler Konferenzorte kam er stets nur einige Meter voran, schon musste er wieder jemandem die Hand schütteln, fragte einen Chinesen nach dem Wohlbefinden von dessen Kindern oder einen Mosambikaner nach der letzten Kabinettsumbildung.

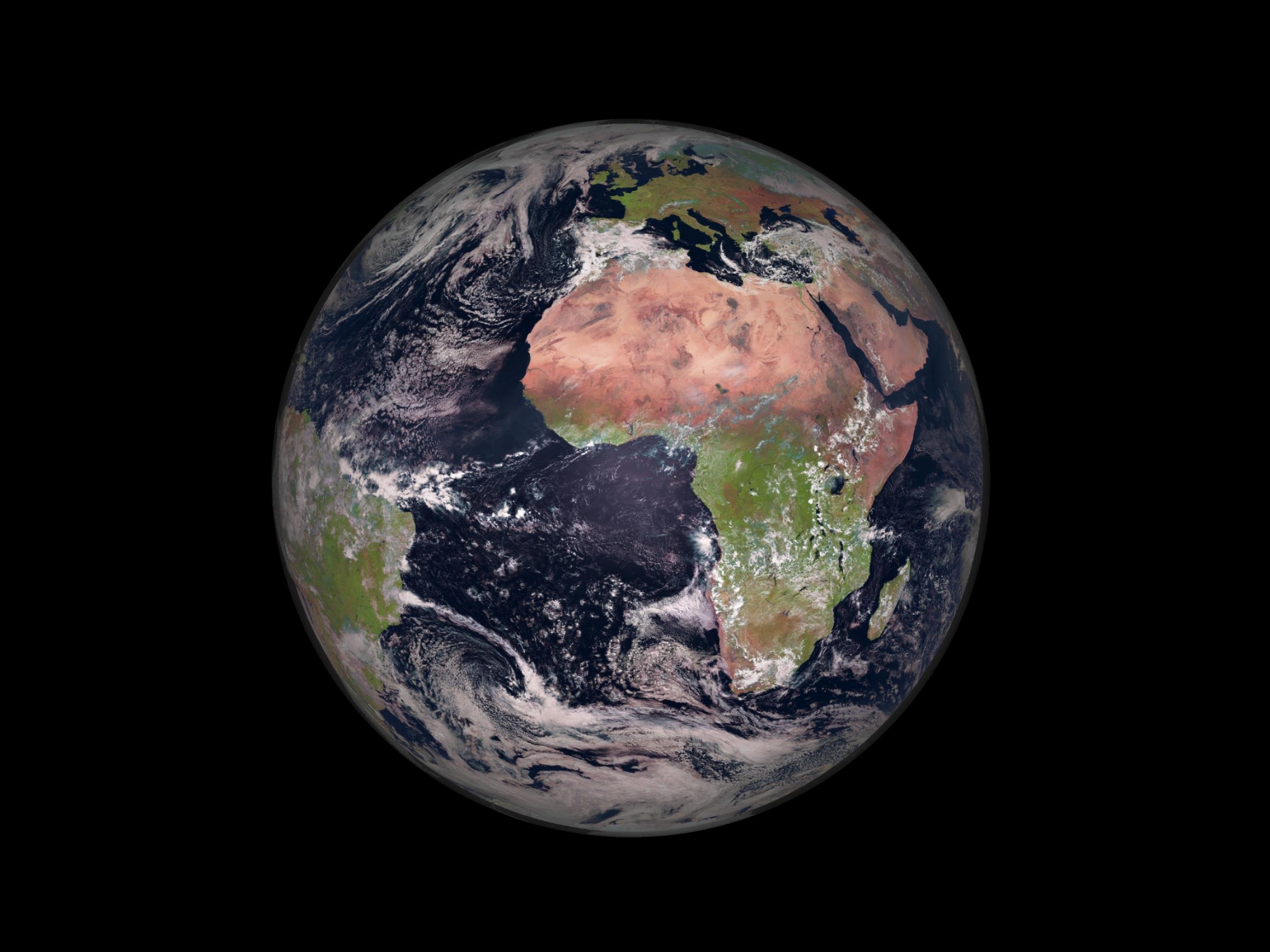

In dieser Zeit wurde Töpfer noch klarer als zuvor schon, wie dringend es ist, die globale ökologische Krise zu bekämpfen und wie sehr davon auch menschlicher Wohlstand abhängt. Das kam in seiner Forderung zum Ausdruck, die Vereinten Nationen müssten künftig nicht nur Blauhelme in Kriegsgebiete entsenden können, sondern auch „Grünhelme“ in ökologische Krisenregionen. Umweltschutz, so sein Leitsatz bei internationalen Verhandlungen, sei kein Luxus, sondern die Voraussetzung für Wohlstand.

Kurz nach seinem Ausscheiden aus dem UN-Amt prognostizierte Töpfer die Gegenwart von heute: Wenn die Entwicklung in den ärmeren Ländern nicht gelinge, dann würden die Menschen von dort in die reichen Länder auswandern. „Das ist die Realität, nicht Science-Fiction, wenn Sie an die Afrikaner denken, die über die Kanaren oder Lampedusa nach Europa kommen. Es muss unser Interesse sein, dass die Entwicklung dort so vorankommt, dass die Menschen in ihren Heimatländern eine Perspektive haben. Dieses Ziel werden wir weder mit Mauern und Stacheldraht noch mit Patrouillenbooten, welcher Marine auch immer, erreichen können.“

Stets nahbar und zum Scherzen aufgelegt

Mit solchen Aussagen machte sich Töpfer in seiner eigenen Partei nicht beliebt. Auch deshalb verliefen Versuche, ihn etwa als Berliner Bürgermeister oder Bundespräsident in die aktive deutsche Politik zurückzuholen, im Sande. Dem engen Karo des Berliner Regierungsviertels und der rein deutschen Politik war er zu diesem Zeitpunkt aber auch schon entwachsen. Zwar behielt er sich lebenslang seine enge Bindung an Höxter, und war immer in der Lage, sich in Alltagsnöte einfacher Bürger hineinzuversetzen. Er blieb nahbar, war stets für einen Schwatz, einen Scherz oder ein gepflegtes Pils zu haben. Elitäre Abgehobenheit war ihm zeitlebens fremd.

Doch in seinem Kopf passierte Größeres, rumorte der ökologische Weltgeist und suchte nach Gelegenheit, weiter etwas zu bewirken. Das gelang ihm von 2009 bis 2015 an der Spitze des Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) in Potsdam (heute RIFS genannt), zwar nicht zur Zufriedenheit der deutschen Wissenschaftsbürokratie, aber zum Nutzen der zahlreichen internationalen Forscherinnen und Forscher, die sich dort zum gemeinsamen Nachdenken trafen.

Merkel empfahl der CDU einen „Töpferkurs“

Seine Agilität und seine unersättliche Neugierde haben auch dazu geführt, dass Töpfer als Politiker nie alt geworden ist. Man sah in ihm nicht den Mann aus der Ära Kohl – dank seiner Neugierde und internationalen Verbindungen blieb er stets auf der Höhe der Zeit. Für so groß hielt die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel ihn als Vorbild, dass sie sich 2018 zu seinem 80. Geburtstag schmunzelnd wünschte, die CDU möge in einen „Töpferkurs“ gehen. Das war auch ein verstecktes Plädoyer für ein schwarz-grünes Bündnis, für das Töpfer stets große Sympathien hatte, was er ebenfalls 2018 mit einem Auftritt auf einem Grünen-Bundesparteitag unter Beweis stellte.

Doch dazu ist es nicht gekommen. Nach dem Ende der Ära Merkel hat sich die konservative Partei von einem ökologischen Fragen aufgeschlossenen Kurs, auf den Töpfer sie mit großer Mühe gebracht hat, mit großer Härte abgewandt. Der neue Vorsitzende Friedrich Merz verteufelt seither Klimaaktivisten, macht sich über die Angst vor der Klimakrise lustig und verbreitet, so als hätte man ihn in den frühen Achtzigerjahren eingefroren und erst jetzt wieder aufgetaut, das alte Klischee vom Gegensatz von Wirtschaft und Umwelt.

Von Töpfer stammt der Satz, Nachhaltigkeit bedeute „langfristig zu denken, Konsequenzen zu bedenken, die nicht jetzt eintreten, aber später, Konsequenzen, die nicht jetzt Kosten verursachen, aber später, möglicherweise auch Kosten für andere.“ Das sei eine Grundvoraussetzung „für Verantwortung in unserer Zeit“. Er betonte im Gegensatz zur Polemik von heute, die Umweltschutz als zu teuer einstuft, dass Umweltpolitik gar keine Kosten verursache, „sondern darüber befindet und verdeutlicht, wer wann welche vorhandenen Kosten zu tragen hat“.

Töpfer hielt es für wichtig, das Verständnis von Ökonomie grundlegend zu erweitern. Zum Beispiel müsse man Feuchtgebieten einen monetären Wert als „Naturkapital“ zuordnen, damit „die Investition in das Feuchtgebiet einen höheren Return on Investment bringt als der Bau eines neuen Staudamms.“ Merz würde bei so einem Satz nur spöttisch und bar jeden Bewusstseins für Dringlichkeit und Dimensionen der Umweltkrise dreinschauen.

Zurück in die Zukunft?

Der Tod Töpfers fällt in eine Zeit, in der ausgerechnet in seiner Partei, die sich das „Bewahren“ auf die Fahnen geschrieben hat, prominente Persönlichkeiten fehlen, die in seinen Fußstapfen dafür eintreten, nicht kurzfristige Interessen, sondern die Lebensgrundlagen aufrechtzuerhalten. Globales, wertebezogenes, gar ökologisches Denken ist der CDU wieder fremd geworden. Die Partei befindet sich mit ihrer derzeitigen Führungsriege ideell in dem tiefen Tal des ökologischen Analphabetismus, aus dem Töpfer sie seit Mitte der 1980er Jahre herausgeführt hat.

Diese Entwicklung war Töpfer, der in Deutschland, Europa und der ganzen Welt mit Preisen überhäuft wurde, während er in seiner politischen Heimat immer weniger Gehör fand, im hohen Alter schmerzhaft bewusst. Doch als der ewige Optimist, der er war, tröstete er sich mit dem Gedanken, dass er langfristig, wie bereits in so vielen Fragen, eines Tages auch von seiner Partei wieder recht bekommen wird. In einem Interview sagte er Ende 2017 auf die Frage, was er mit seinen bald 80 Jahren noch erleben wolle: „Ich werde keine Prognosen über das Lebensalter hinlegen. Ich gehe gleich über diese Straße und weiß, dass ich genau jetzt in einem Alter bin, in dem ich die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern erreicht habe. Nein, ich will eigentlich gar nicht mehr etwas erleben, sondern ich möchte hoffentlich sehen, dass sich das, was man für richtig angesehen hat, auch weiterträgt. Dass ich Menschen motiviert habe. Hoffentlich ist mir das gelungen, aber darüber ist zum Glück nicht von mir zu entscheiden.“

Wie langfristig Töpfer gewirkt hat, zeigt auch die Entwicklung der ostdeutschen Uranabbaugebiete. Die Nachfolgefirma der Wismut AG berichtet 34 Jahre nach dem Besuch des damaligen Bundesumweltministers, dass die ökologische Sanierung des ehemals weltgrößten Uranabbaugebiets weitgehend abgeschlossen sei. Es gibt sogar einen neuen Kurort, und seit 2019 ist eine sanierte Haldenlandschaft Teil des Unesco-Welterbes.