Algorithmen: „Die Intelligenz eines Insekts wäre schon ein Fortschritt für die KI“

Bei einigen speziellen Aufgaben übertrumpfen lernfähige Algorithmen den Menschen. Doch an einfachsten Alltagsaufgaben scheitern sie. In der Schweiz soll ein Wettbewerb schnell zu einer „besseren“ KI führen.

Ein Tag in vielleicht gar nicht so entfernter Zukunft. Die Kinder brauchen Hilfe bei den Hausaufgaben, die Chefin drängt auf die Fertigstellung eines Angebots; und dann ist da noch der Arzttermin. Und, ach ja: Das Online-Shopping muss noch irgendwer machen, dringend! „Kannst du das erledigen, Haus-KI?“ Sie kann.

Wie immer gelingt dem Algorithmus eine gute Balance zwischen Preis-Leistungsverhältnis, gesundem Essen und Trinken sowie Umwelt- und Tierfreundlichkeit. Und nicht nur das: Alle sind geflasht von den Mairübchen, die sie noch nicht kannten, der neuen Fischsorte und der Gewürzmischung.

Für so viel Alltagsfitness bräuchte die fiktive künstliche Intelligenz mehrere Fähigkeiten, die bislang nur Menschen haben. Sie kann mit der abstrakt formulierten Aufgabe umgehen, das Online-Shopping zu „erledigen“. Dafür setzt sie sich Ziele, wie sie ein Mensch verfolgen würde: im Budget bleiben, Abwechslung, Gesundheit, Nachhaltigkeit und Geschmack. Hinterher kümmert sie sich dann noch um Handwerkertermine und die Urlaubsplanung.

Heutige künstliche Intelligenz (KI) ist davon noch weit entfernt; sie löst zwar einige spezielle Aufgaben teils besser als jeder Mensch, etwa das hochkomplexe Brettspiel Go, scheitert aber an alltäglichen Tätigkeiten wie Autofahren.

Bis Ende des Jahres zu einer menschenähnlicheren KI

Forscher arbeiten indessen an einer solchen „Human Level Artificial Intelligence“, was man mit „Künstliche Intelligenz auf menschlichem Niveau“ übersetzen kann. Fortschritte auf dem Weg dorthin melden oft die Tech-Giganten, insbesondere Google, andere US-Firmen oder chinesische Forscher. Doch nun möchte die vergleichsweise kleine Schweiz ein Überholmanöver versuchen, in Form eines Wettbewerbs. Das Lab42, ein KI-Labor in Davos, gegründet von der Stiftung „Mindfire“, richtet ihn aus. „Je mehr Menschen von diesem Wettbewerb wissen, desto besser“, sagt Pascal Kaufmann von Lab42. Denn der Ansatz sei transdisziplinär, soll also auch Nicht-Naturwissenschaflter wie Musiker oder Philosophen einbeziehen. „Wichtig ist das kreative Denken“, sagt der studierte Neurowissenschaftler. Denn es gehe darum, das „Althergebrachte“ zu brechen.

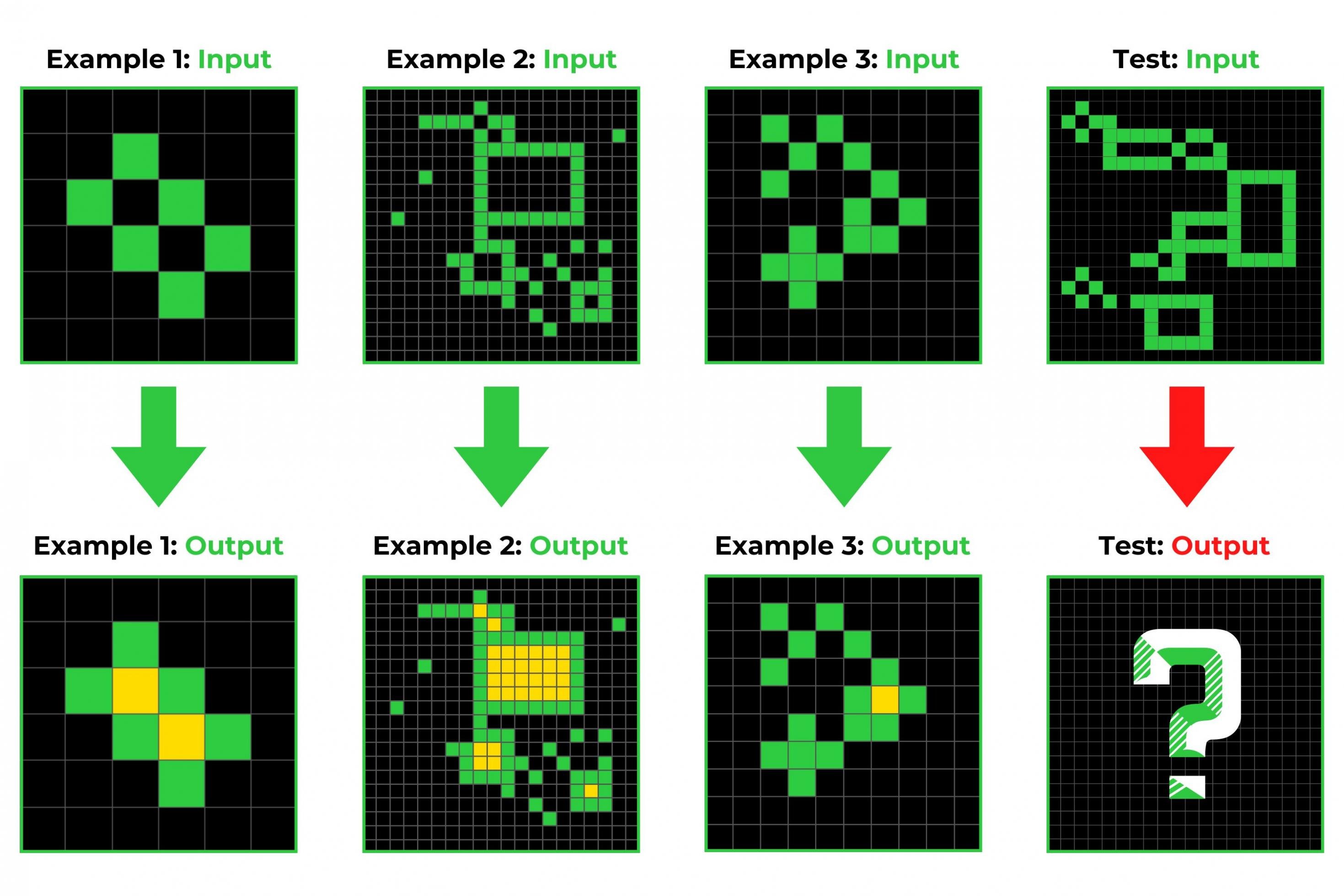

Die Teilnehmer müssen eine KI entwickeln, die eine Aufgabe lösen kann, die sie nie zuvor gelernt hat. Dafür muss der Algorithmus abstraktes Wissen anwenden, das er aus der Lösung ähnlicher Probleme gewonnen hat. Der französische Software-Ingenieur François Chollet hat einen einfach anmutenden Test entwickelt, der erkennen lässt, ob eine KI dieses Kriterium erfüllt. Er nennt ihn „Abstraction and Reasoning Challenge“, kurz ARC, zu deutsch: „Herausforderung Abstraktion und logisches Denken“. Entsprechend heißt der Wettbewerb des Lab42 „ARCathon“. Die Deadline ist äußerst sportlich: Der 31. Dezember 2022. Dann, so hoffen die Betreiber, könnten deutliche Fortschritte sichtbar werden.

Simpel für Menschen, fast unlösbar für Algorithmen

Der Test ist so designt, dass herkömmliche KI daran scheitert, Menschen sich aber relativ leicht damit tun. Ähnlich wie bei einem IQ-Test muss der Proband ein grafisches Muster vervollständigen, nach einer Regel, die er aus ein paar Beispielen ableitet. Bei der unten abgebildeten Aufgabe wird ein Mensch schnell die Regel erkennen: Grün umrandete Gebiete werden gelb eingefärbt. Im letzten, nicht aufgelösten Beispiel müssen acht Flächen gelb ausgefüllt werden.

Die besten derzeit verfügbaren Algorithmen lösen gut 20 Prozent der Aufgaben, Menschen hingegen im Schnitt 85 Prozent. Das liegt daran, dass Menschen nur wenige Beispiele brauchen, um eine allgemeine Regel abzuleiten.

Künstliche Intelligenz hingegen braucht oft sehr viele Beispiele, um eine Aufgabe zu erlernen. Besonders deutlich wird der immense Trainingsaufwand beim vollautonomen Fahren, bei dem der Mensch nur noch das Fahrziel eingibt und sonst nicht mehr eingreift. Eine herkömmliche KI muss dafür mit Videodaten trainiert werden, die alle Eventualitäten des Verkehrsgeschehens abdeckt: Stadt, Land, Tag, Nacht, Schnee, Nässe, Autobahn, Feldweg, plötzlich auftauchende Hindernisse, wie ein Fußball, den spielende Kinder auf die Fahrbahn schießen. Darauf kann sie reagieren, aber das heißt noch nicht, dass sie auch „versteht“, was es bedeutet, wenn ein Ball zwischen zwei parkenden Autos auf die Straße hüpft.

Mit riesigem Aufwand lernt KI Autofahren

Die Entwickler von autonomen Fahrzeugen gehen die Sache mit Unmengen von Videodaten aus dem Straßenverkehr und riesiger Rechenkraft an. Tesla entwickelt allein für das Training von Fahrassistenz-Systemen einen der leistungsstärksten Supercomputer der Welt. Trotzdem muss Tesla die Daten mit menschlichem Wissen anreichern. Bei dem Autohersteller sind 1000 Mitarbeiter damit beschäftigt, Bilddaten zu „beschriften“. Das heißt, sie markieren Bildelemente als „Autos“, „Fußgänger“, „Ball“, „Ampel“ etc. Nur so lernt die KI, die relevanten Objekte einer Verkehrsszene zu identifizieren.

Gegen einen solchen Aufwand erscheinen 20 Fahrstunden, in denen ein Mensch Autofahren lernt verblüffend wenig. Jedoch: „Wir lernen Autofahren nicht in der Fahrschule, sondern in den 18 Jahren zuvor“, erklärt Benjamin Grewe von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Der Neuroinformatiker nimmt mit seinem Team am ARCathon teil. 18-Jährige wissen längst, was eine Kreuzung ist, ein Lenkrad, oder dass einem Ball, der zwischen Autos auf die Straße rollt, womöglich Kinder hinterherlaufen werden.

Für Grewe ist es das „Weltverständnis“, das Menschen von heutiger KI unterscheidet. Menschen kennen abstrakte Konzepte, wie eben „spielende Kinder“ oder „unvorsichtig sein“, die sie kombinieren, um einer konkreten Situation Sinn zu verleihen. In einer sich ständig wandelnden Welt ermöglicht das, sich in immer neuen Kontexten zurechtzufinden.

Computer sollen abstrakte Konzepte „verstehen“

Grewes Team entwickelt Algorithmen, die in Konzepten „denken“ sollen. Für heutige Algorithmen ist das Bild eines Kugelschreibers auf dem Tisch eine Ansammlung von Pixeln. Ein zweites Bild des Kugelschreibers, nachdem dieser gedreht wurde, ist eine neue Ansammlung von Pixeln, also nicht dasselbe wie zuvor. Grewes Ziel ist indessen, dass der Algorithmus das Konzept „Kugelschreiber auf dem Tisch“ versteht und auch, dass sich dieser Kugelschreiber drehen lässt.

„Wir lassen uns dabei vom menschlichen Gehirn inspirieren“, sagt Grewe. Als Neuroinformatiker beschäftigt er sich mit der Datenverarbeitung im Denkorgan. In die Sehrinde des Gehirns fließen neben visuellen Signalen von den Augen auch motorische Signale, also Daten über die Bewegung der Arme oder des Kopfes. Die Zürcher Forscher entwickeln einen Roboter, bei dem das ähnlich ist. Wenn dieser ein Objekt, etwa eine Smartphone, vor seiner Kamera dreht, verarbeitet er Bilddaten und Bewegungsdaten gemeinsam. „Er lernt, wie das Drehen das Smartphone verändert“, erklärt Grewe. Ansatzweise ist das schon die Fähigkeit, die Welt zu verstehen, um sie zu verändern.

Ähnlich wollen die Zürcher Wissenschaftler beim ARCathon vorgehen. Der Algorithmus soll auf einer abstrakten Ebene lernen, aus welchen Konzepten sich die diversen Grafiken zusammensetzen lassen, und welche Aktionen sie wie verändern. Konzepte wären etwa „Farbe“ oder „Rechtecke“ und Aktionen wären „Drehen“ oder „Verschieben“.

Menschen haben ein Talent, zielführende Wege zu erkennen

Marcel Blattner vom Swiss Data Center nimmt mit einer eigenen Entwicklung am ARCathon teil. Sein Ausgangspunkt ist die Selbstbeobachtung beim Lösen der Aufgaben des ARCathon. Auch er will dem Computer beibringen, mit Konzepten wie Farbwechsel oder Drehen zu arbeiten.

Doch es fehle noch etwas Entscheidendes, meint der Datenwissenschaftler: Wie findet der Rechner den kürzesten Weg durch den nahezu endlosen Wald an Möglichkeiten, die Drehungen, Spiegelungen oder Farbwechsel zu kombinieren? „Wir Menschen sind brutal gut darin, auszuschließen, was keinen Sinn ergibt“, sagt Blattner. Menschen schränken also die Zahl an gangbaren Wegen so ein, dass sie einen möglichst kurzen Weg zum Ziel finden. „Wie wir das machen, ist unbekannt“, sagt Blattner. Deshalb will er auf bekannte Optimierungsalgorithmen zurückgreifen, mit denen auch Computer suboptimale Alternativen ausschließen können, wenn auch nicht so effektiv wie der Mensch. Er denkt an „evolutionäre Algorithmen“, die sich an der natürlichen Auslese von Lebewesen in der Evolution orientieren.

Die Forscher haben also konkrete Ideen. Doch erwarten sie, bis zur Deadline des ARCathon in ein paar Wochen einer menschenähnlichen KI wesentlich näher zu kommen? „Wir werden noch keinen großen Durchbruch erzielen“, räumt Grewe ein. Er glaube aber schon, dass die neuen Algorithmen die ARC-Aufgaben viel besser lösen werden als bisherige. Auch Marcel Blattner hält es für möglich, dass man schnell zu einer „besseren“ KI kommen kann.

Sich selbst regenerierende Plattwürmer als Vorbild

Doch für einen echten Durchbruch brauche es noch viel mehr Verständnis der natürlichen Intelligenz. „Schon die Intelligenz eines Insekts zu erreichen, wäre ein großer Fortschritt für die KI“, sagt der Forscher. Doch die Intelligenz selbst einfacher Organismen wie Plattwürmer geben Biologen Rätsel auf. Dabei löst ein Plattwurm eine Aufgabe, die der des ARCathon nicht unähnlich ist: Ein abgetrennter Teil seines Körpers kann den fehlenden Teil nachbilden, selbst wenn dieser der komplexere Teil ist. Das Tier hat einen Kopf mit Augen und Gehirn. Schneidet man es in zwei Teile, erzeugt der hintere Teil ein neues Gehirn und Augen, alles am richtigen Ort. Die Information für den anatomischen Aufbau steckt jedoch nicht im Erbgut der Zellen, wie der US-Biologe Michael Levin herausgefunden hat. „Die Information scheint über den gesamten Organismus verschmiert zu sein“, sagt Blattner. Das Verstehen dieser natürlichen Art von Informationsverarbeitung könnte auch Computern helfen, intelligenter zu werden, so die Hoffnung der KI-Fachleute.

Sich an der natürlichen Intelligenz zu orientieren, hält Blattner sogar für aussichtsreicher, als bisherige Strategien in der KI. „Die wahre Revolution, wie man intelligente Systeme baut“, sagt er, „wird nicht von einem Tech-Unternehmen wie Google oder Meta kommen, sondern aus einem Biolabor.“