- RiffReporter /

- Wissen /

Monsterwellen in der Nordsee: Wenn sich das Meer zu unerwarteter Höhe aufbäumt

Monsterwellen gibt es auch in der Nordsee

Vor 30 Jahren wurde aus Seemannsgarn ein Forschungsgegenstand. Inzwischen verstehen Wissenschaftler:innen besser, wie häufig und wodurch plötzlich einzelne, unerwartet hohe Wellen über das Meer rollen – auch fast vor unserer Haustür.

„Die See tobte mit gewaltigen Brechern, doch plötzlich erhob sich eine einzelne, immense Welle, viel größer als alle anderen. Sie türmte sich vor uns auf, dunkel und unheilvoll, ein flüssiger Berg, der aus dem Nichts kam. Die Brücke wurde von einer Wassermasse umhüllt, aber das Schiff überstand den Schlag. Wir schätzten die Höhe dieser Welle auf mindestens 112 Fuß.“ Eine 34 Meter hohe Welle aus dem Nichts – so steht es für die Nacht zum 7. Februar 1933 im Logbuch des Tankers USS Ramapo.

Seit Jahrhunderten erzählen Seeleute von Begegnungen mit Kaventsmännern, einzelnen Monsterwellen, doch selbst dieser Bericht der US-Militärs änderte nichts daran: Bis 1995 galten derartige Erzählungen als reines Seemannsgarn, denn echte Beweise gab es nicht. Heute weiß man: Sie existieren tatsächlich, selbst in der südlichen Nordsee – besonders häufig etwa vor Norderney.

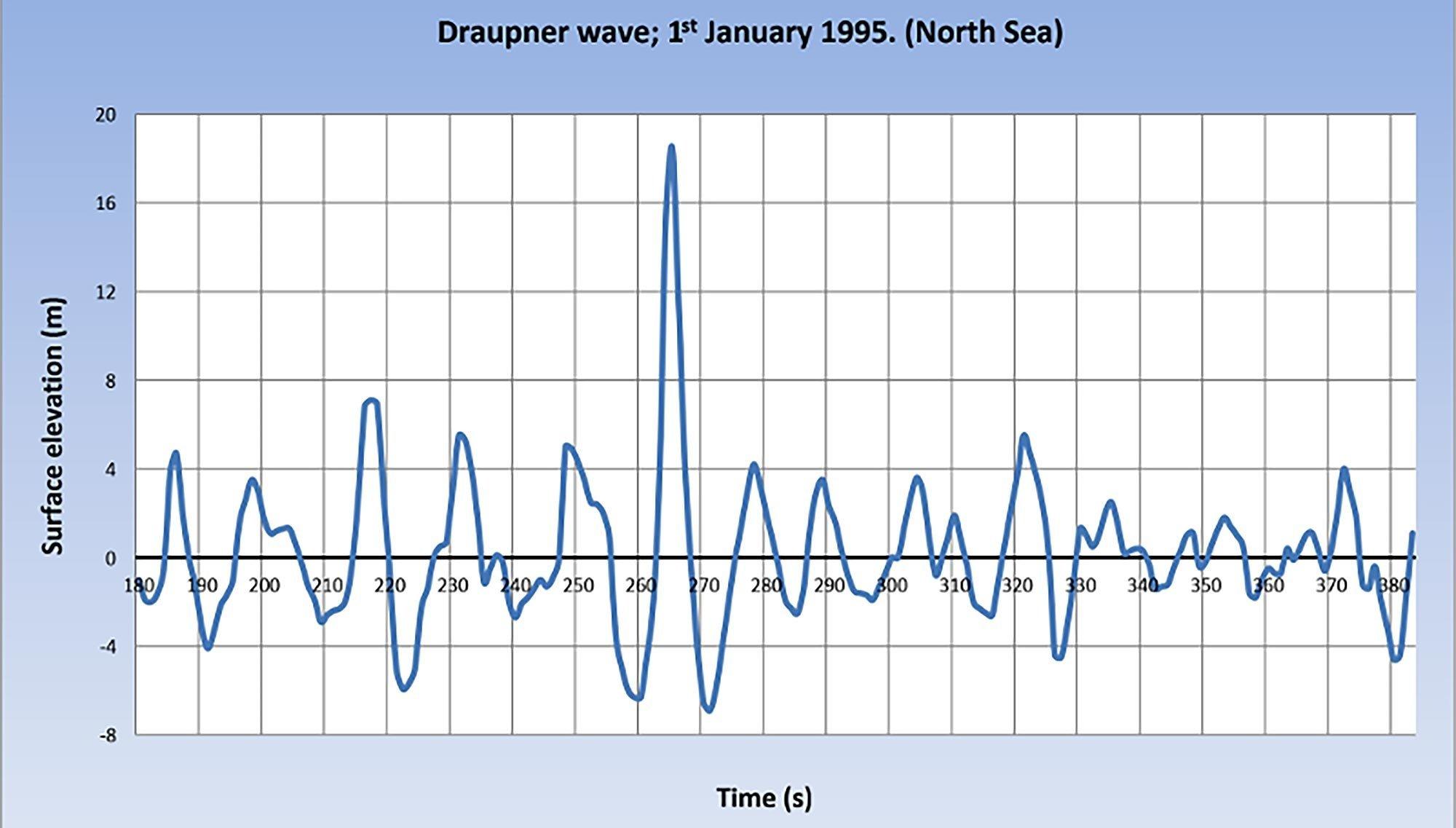

Die wissenschaftliche Forschung an Monsterwellen begann in der Neujahrsnacht des Jahres 1995. Ein Sturm wühlte das Wasser in der Nordsee auf. Unter der Ölbohrplattform Draupner-E zwischen Norwegen und Schottland rollten die Wellen hindurch, und eine nach unten gerichtete Wellenmessanlage erfasste mit ihrem Laser Wellenhöhen zwischen 6 und 12 Metern – bis auf einmal das geschah, was heute als Draupner-Welle in die Geschichte eingegangen ist: Der Laser meldete eine 25,6 Meter hohe Welle. Eine echte Monsterwelle, erstmals durch moderne Methoden unzweifelhaft dokumentiert. Seitdem folgten weltweit weitere Nachweise dieser Art, inzwischen auch mit Hilfe von Radarsatelliten.

Was zeichnet eine Monsterwelle aus?

Um zu verstehen, was Monsterwellen ausmacht, sind die englischen Begriffe Freak Wave (außergewöhnlich) oder Rouge Wave (unberechenbar) treffender. „Das Entscheidende ist nicht die absolute Höhe, sondern das Unerwartete“, erklärt Ralf Weisse, Meteorologe und Geowissenschaftler am Helmholtz-Zentrum Hereon in Geesthacht. Wenn man 20 Minuten lang Wellen aufzeichnet und vom höchsten Drittel die Durchschnittshöhe errechnet, dann erhält man die sogenannte signifikante Wellenhöhe. „Das ist etwa die Höhe, die ein erfahrener Kapitän auch beim Blick aufs Wasser schätzen würde“, veranschaulicht der Meeresforscher. „Monsterwellen zeichnen sich dadurch aus, dass sie mindestens doppelt so hoch sind.“ Auch eine zwei Meter hohe Welle erfüllt somit die Definition, wenn die umliegende signifikante Wellenhöhe kleiner ist als ein Meter.

„Die einfache Wellentheorie sagt: Wenn man lange genug wartet, kommt so eine riesig hohe Welle im Sturm theoretisch schon mal vor“, erzählt Weisse. „Aber man kann ausrechnen, dass das frühestens nach etwa 6000 Wellen passiert, und so lange dauert ein Sturm meist nicht.“ Obwohl also seit 1995 feststeht, dass es Monsterwellen gibt, blieb lange unklar, wie sie entstehen und wie häufig sie vorkommen.

Was weiß man heute darüber, wie und wo Monsterwellen entstehen?

Um systematisch Monsterwellen zu entdecken, werteten Forscher:innen vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie gemeinsam mit dem Hereon-Team um Weisse im Forschungsprojekt Freak Wave Laser- und Radardaten aus, die von fünf Plattformen und von sieben Bojen in der südlichen Nordsee stammen.. Herausgekommen ist eine Theorie, nach der spezielle formstabile Wellen – sogenannte Solitonen – zumindest im Flachwasser maßgeblich daran beteiligt sind, dass eine Monsterwelle entsteht. Um zu erklären, was Solitonen sind, bemüht Weisse ein Bild aus dem 18. Jahrhundert: „Damals wurden Boote vom Ufer aus durch den Kanal gezogen“, erzählt der Forscher. „Wenn dann eine Pause gemacht wurde, lief ein Wellenberg unverändert weiter dem Schiff voraus – aber ohne Wellental.“ Die Wissenschaftler:innen vermuten aufgrund ihrer Messdaten, dass bestimmte Formen des Meeresbodens derartige Solitonen anregen können und diese sich dann mit anderen Wellen überlagern. Eine Monsterwelle ist geboren.

Die Messungen in der Deutschen Bucht ergaben außerdem, dass sich in flacheren Gewässern mehr hohe Monsterwellen bilden, als die Theorie vorhersagt – etwa vor Norderney. Allerdings erreichen diese Wellen dort „nur“ 7 bis 8 Meter und brechen deutlich vor der Küste und den Stränden.

Welche Gefahren gehen von Monsterwellen aus?

Für kleine Boote sind bereits die Wellen in der südlichen Nordsee gefährlich. Auch bei Unfällen großer Schiffe werden Monsterwellen als Ursachen diskutiert – nur gibt es meist keine Aufzeichnungen, die das belegen können. „Anhand der Höhe, in der noch Fenster eingedrückt wurden, lässt sich die Kraft der Welle und damit ihre Höhe abschätzen“, erläutert Weisse. Satelliten und Laser an Plattformen dokumentieren auf den Weltmeeren etwa zwei bis drei extrem hohe Monsterwellen pro Woche, insbesondere im Nordatlantik. Die Weltwetterorganisation schätzt, dass ein Fünftel aller ungeklärten Schiffshavarien auf Monsterwellen zurückgehen dürfte.

Auch Plattformen sind nicht sicher: Am 5. Dezember 2013 zerstörte eine Monsterwelle während des Orkans Xaver ein 15 Meter hoch gelegenes Zwischendeck der Forschungsplattform FINO1,45 Kilometer nördlich von Borkum.

Lassen sich Monsterwellen vorhersagen?

Vor Norderney haben die Forscher:innen mit Unterstützung des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz im vergangenen Winter ein Bojenfeld eingerichtet. Die Bojen messen etwa sekündlich ihre eigene Beschleunigung in drei Dimensionen, woraus sich Höhe und Richtung des Wellenfelds ableiten lassen. Obwohl jede Boje nur eine Punktmessung ist, sollten sich durch hinreichend dicht platzierte Bojen Solitonen verfolgen lassen. „Wenn unsere Theorie stimmt, dann sollte es bei einem bestimmten Spektrum von Solitonen an den Bojen gleichzeitig mehr Extremwellen geben“, sagt Weisse.

Mit Hilfe von Maschinellem Lernen – also einer KI – wollen die Forscher:innen diese und vorherige Projekterkenntnisse nutzen, um Muster zu erkennen und kurzfristige Vorhersagen zu ermöglichen. „Wir wollen warnen können, wenn sich innerhalb der nächsten 30 bis 60 Sekunden eine Monsterwelle entwickeln könnte“, erläutert Weisse den Plan. Personal, das gerade von einer Plattform ins Boot umsteigen möchte, könnte dann den Umstieg kurz verschieben, um sich nicht in Gefahr zu bringen. „Vielleicht würde die Zeit auch reichen, um ein Schiff in eine günstigere Position zu lenken“, hofft der Forscher. Mit weiteren Daten sollen die Vorhersagefenster auf mehrere Minuten ausgedehnt werden.

Längerfristige Vorhersagen, etwa über 30 Minuten, seien zwar theoretisch denkbar, zum Beispiel, wenn es gelänge zu erkennen, ob bestimmte Arten Stürme derartige Wellen wahrscheinlicher machen und deren Physik noch besser zu verstehen. „Aber das ist zum heutigen Zeitpunkt reine Spekulation“, bremst Weisse zu hohe Erwartungen.