Satelliten-Ballett im All

Zum ersten Mal sollen vier Satelliten in enger Formation die Erde umrunden. Das ist nicht ungefährlich, eröffnet aber neue Wege für die Raumfahrt.

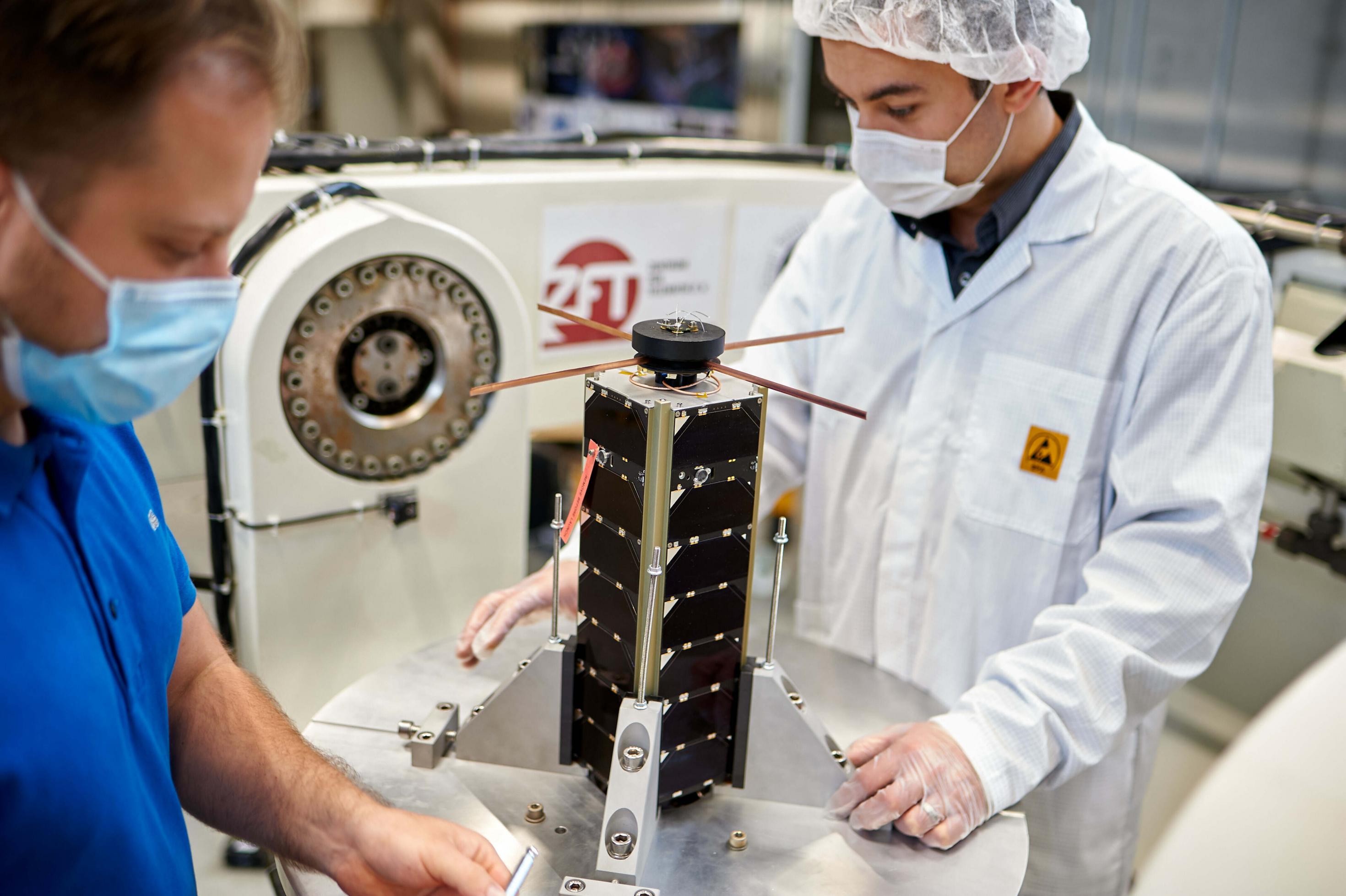

Am 28. September 2020 starteten vom russischen Plessezk vier Mini-Satelliten zu einer besonderen Mission: Das NetSat-Projekt soll zum ersten Mal vier CubeSats in Formation fliegen lassen. Weltraumreporter Karl Urban sprach mit dem Projektleiter Klaus Schilling, Professor für Robotik und Telematik an der Universität Würzburg. Seit 15 Jahren testet er mit seinem Team ein Kilogramm schwere Experimental-Satelliten namens UWE. Diese können ihre Lage im Raum selbst bestimmen und korrigieren sowie per Funk miteinander kommunizieren. Zuletzt zeigten die Würzburger mit dem 2018 gestarteten UWE-4, dass ein winziger Elektroantrieb ausreicht, um die Umlaufbahn eines Kleinstsatelliten zu verändern. Dabei gelang auch das erste Ausweichmanöver eines CubeSats vor einem nahenden Stück Weltraumschrott.

Herr Schilling, Sie gelten als Pionier bei der Arbeit mit CubeSats. Wann kam Ihnen die Idee, Satelliten in Formation fliegen zu lassen?

Ich war von 2002 bis 2006 Professor an der US-Universität Stanford und habe gemeinsam mit Bob Twiggs, dem Erfinder der CubeSats, Vorlesungen gehalten. Die Idee habe ich von dort nach Würzburg mitgebracht, wo wir mit einem internationalen Team den ersten deutschen CubeSat gebaut und ins All gebracht haben. Entsprechend haben die Kleinstsatelliten hier schon eine lange Tradition. Seither verfolgen wir das Ziel, die wesentlichen Techniken für einen Formationsflug zu entwickeln und dann auch im Orbit zu demonstrieren.

Wenn man einmal von der Größe absieht: Was ist dabei der Unterschied zu gewöhnlichen Satelliten-Projekten?

Bisher gibt es im Orbit vor allem Konstellationen aus Satelliten, beispielsweise die GPS- oder Galileo-Satelliten. Dabei kreist jeder Satellit individuell um die Erde und wird einzeln vom Boden aus gesteuert. Bei einem Formationsflug müssen sich die Satelliten dagegen untereinander abstimmen, sodass sie optimale Positionen für die Beobachtung der Erde einnehmen. Bisher hat man das erst mit zwei Satelliten gemacht, beispielsweise bei der Tandem-X-Radarmission des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt im Jahr 2010. Wir wollen die Zahl nun auf vier erhöhen.

Die nahe beieinander fliegenden CubeSats sollen zwischen verschiedenen Formationen wechseln. Das ist nie zuvor mit vier Satelliten probiert worden. (Video: Zentrum für Telematik, Universität Würzburg)

Enge Abstimmung im All

Was ist denn an einem engen Formationsflug im Orbit so schwierig?

Man braucht einen Datenaustausch zwischen den Satelliten, beispielsweise über deren Lage im Raum oder deren Ausrichtung. Auch muss jeder Satellit immer wissen, was der Nachbarsatellit gerade vorhat. Das kann er dann in seine Steuerung einbeziehen, was wichtig ist, damit es zu keiner Kollision kommt. Die Grundlage dafür ist, dass Sensoren die Abstände zwischen den Satelliten messen.

Wie genau läuft Ihre Mission nach dem Start ab?

Zu Beginn werden die Satelliten einen Abstand von 50 Kilometern haben und jeweils in der gleichen Höhe unterwegs sein. Wir müssen dabei sicherstellen, dass sie nicht zu stark auseinanderdriften oder sich aus den Augen verlieren. Unser erstes Ziel ist also, die CubeSats auf diese Zielpositionen zu steuern. Danach geht es los mit den Tests: Wir geben den Satelliten vor, wo wir sie relativ zueinander stehen haben möchten. Und dann regeln sie ihre Bahn selbstständig so, dass sie diese Anordnung ansteuern.

Welche Formationen haben Sie dabei im Sinn?

Die einfachste ist eine Perlenkette, die aber für Messungen nicht sonderlich interessant ist. Deshalb wollen wir bald darauf in eine Tetraeder- beziehungsweise Pyramidenform gehen, bei der wir erstmals in drei Dimensionen messen können. Diese Formation ist gar nicht so einfach umzusetzen. Denn in einer Höhe von 600 Kilometern gibt es immer noch einen messbaren Luftwiderstand, der zwischen den vier Satelliten und ihren leicht unterschiedlichen Bahnen verschieden stark ausfallen kann. Deshalb fliegen wir eine Helixformation, bei der die Bahnen der Satelliten zueinander wie bei einem DNA-Molekül gegeneinander verdrillt sind, während sie umeinander kreisen. Dadurch haben wir im Durchschnitt während eines Erdumlaufs genau die gleichen Störkräfte für alle vier Satelliten.

Risiko: Zusammenstoß

Die 50 Kilometer klingt nach einem großen Sicherheitsabstand. Soll der mit der Zeit verringert werden?

Wie Sie richtig sagen, sind geringe Abstände sehr riskant. Deshalb starten wir bei großen Distanzen. Wir wollen dabei erst einmal die neuen verteilten Regelungsalgorithmen testen. Und wenn wir dann im Lauf des ersten Jahres gelernt haben, wie die Satelliten wirklich im Detail reagieren und was für Effekte mitspielen, dann wollen wir sie näher aufeinander zubewegen, zuletzt bis auf wenige Meter. Die dafür nötige Selbstorganisation erfordert eine ganz neuartige Regelungstechnik. Hinzu kommt, dass unsere NetSat-Satelliten mit Elektroantrieben arbeiten, bei denen über eine Lochkathode Gallium-Ionen auf bis zu acht Kilometer pro Sekunde beschleunigt und ausgestoßen werden. Man braucht damit zwar wenig Treibstoff, um Korrekturmanöver durchzuführen, dafür ist der erzeugte Schub äußerst gering. Deshalb müssen wir sehr vorausschauend planen, damit wir Zusammenstöße der vier CubeSats sicher vermeiden.

Kollisionen sind in der erdnahen Raumfahrt derzeit ein großes Thema. Mehrfach sind aktive und inaktive Satelliten schon zusammengestoßen und haben dabei tausende Fragmente neuen Weltraumschrotts erzeugt. Im September 2019 wäre ein neuer Erdbeobachtungssatellit der ESA beinahe mit einem der Starlink-Satelliten von SpaceX kollidiert, die selbst eine hohe Autonomie besitzen. Damals haperte es wohl an der Kommunikation zwischen ESA und der US-Firma. Ist es nicht gefährlich, dass im All immer mehr Satelliten autonome Manöver fliegen?

Im Orbit ist manches anders als auf der Erde. Man muss sehr viel mehr vorausplanen und koordinieren. Und wenn unter den tausenden neuen Starlink-Satelliten einer ausweicht, kann der schon mal anderen in die Quere kommen. Die Starlink-Satelliten tauschen zwar Positionsangaben aus, aber das ist noch keine Selbstorganisation wie bei NetSat. Da müsste noch sehr viel an Regelungs- und Steuerungstechnik hinzukommen. Vor allem müssten alle Satelliten untereinander direkt kommunizieren können. Ein solcher »Intersatellite Link« ist bei Starlink zwar geplant. Aber die Verfahren, die Kollisionen vermeiden sollen, sind noch nicht sonderlich ausgefeilt. Dabei wäre das gerade für diese Megakonstellationen eine wichtige Sache.

Bei Starlink handelt es sich am Ende jedoch um eine Konstellation, also voneinander unabhängig kreisende Satelliten. Mit NetSat erproben Sie jetzt den nächsten logischen Schritt: eine Formation mit festen Abständen aller Satelliten. Welche Anwendungen haben Sie dafür im Sinn?

Wir würden gerne in naher Zukunft eine Art Wolkentomografie machen, die ähnlich funktioniert wie die Computertomographie in der Medizin. Dabei rotieren Sensoren um den menschlichen Körper herum und blicken aus verschiedenen Richtungen hindurch. Aus den gesammelten Daten kann man dann die innere Struktur des Körpers rekonstruieren. Etwas Ähnliches wollen mit unserer geplanten Nachfolgemission CloudCT machen, die auch schon finanziert ist. Da haben wir zehn kleine Satelliten, die mit Messgeräten aus verschiedenen Blickrichtungen eine Wolke durchleuchten können. Der Start ist für 2021 geplant.

Wolken vermessen in 3D

Was sind die größten Schwierigkeiten dabei?

Wir sind auf die Sonne angewiesen, die die Wolke beleuchtet. Das heißt, wir müssen die Satelliten relativ zur Sonne positionieren und ausrichten, damit die Rückstreuung von unseren Messinstrumenten an Bord optimal wahrgenommen werden kann. Aber Streulicht ist nicht einfach vorherzusagen, und auch der Eintrittswinkel der Sonnenstrahlen in die Wolken spielt eine Rolle. Dazu gibt es die störende Aurora, also Leuchteffekte der Atmosphärenteilchen, die vom Sonnenwind angeregt werden. Das heißt, es wird nicht einfach.

Warum sollte man überhaupt Wolken dreidimensional vermessen?

Bei den heutigen Klimamodellen geht etwa ein Viertel der Ungenauigkeit auf die Wolken-Charakterisierung zurück. Gerade der Wassergehalt in Wolken ist eine wichtige Information. Das heißt, wenn man Wolken besser versteht, können Klimaforscher ihre mittelfristigen Vorhersagen verbessern. Das konnte man schon bei Flugzeug-Versuchen sehen, in denen man die Technik erprobt hat. Bei ihnen ließen sich die Aschepartikel und andere Aerosole innerhalb von Wolken nachweisen. Diese Schwebeteilchen sind Keime für neue Wassertröpfchen. Mit unserer Methode kann man diese Partikel in den Wolken nachweisen, noch bevor sie abregnen.

Das klingt nach einer eher speziellen Anwendung. Steckt in vernetzten CubeSat noch mehr Potenzial?

Auch in der Erdbeobachtung könnten CubeSats ungeahnte Chancen bieten: Man kann die Bilder ihrer kleinen Kameras überlagern und miteinander verrechnen und erhält so auf einmal ein viel höher auflösendes Einzelbild. Es gibt längst Pläne für Satelliten, die solche virtuellen Optiken im Orbit einsetzen, wobei die großen Abstände zwischen den einzelnen Satelliten sogar hilfreich sind. Man simuliert damit sozusagen ein großes Teleskop und nimmt die kleinen Sensoren auf einzelnen Satelliten als Pixelpunkte. Am Ende fügt man alles zu einem Großbild zusammen. Für Formationsflüge von CubeSats gibt es also noch genügend spannende Anwendungen. Wir hier in Würzburg sind für die nächsten Jahre jedenfalls gut ausgelastet.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview erschien zuvor auf Spektrum.de.