- RiffReporter /

- Gesellschaft /

Bundestagswahl 2025: Das neue Wahlrecht im Detail - Was Wähler wissen müssen

Die Bundestagswahl 2025 – Wie sich die Änderungen am Wahlrecht auswirken

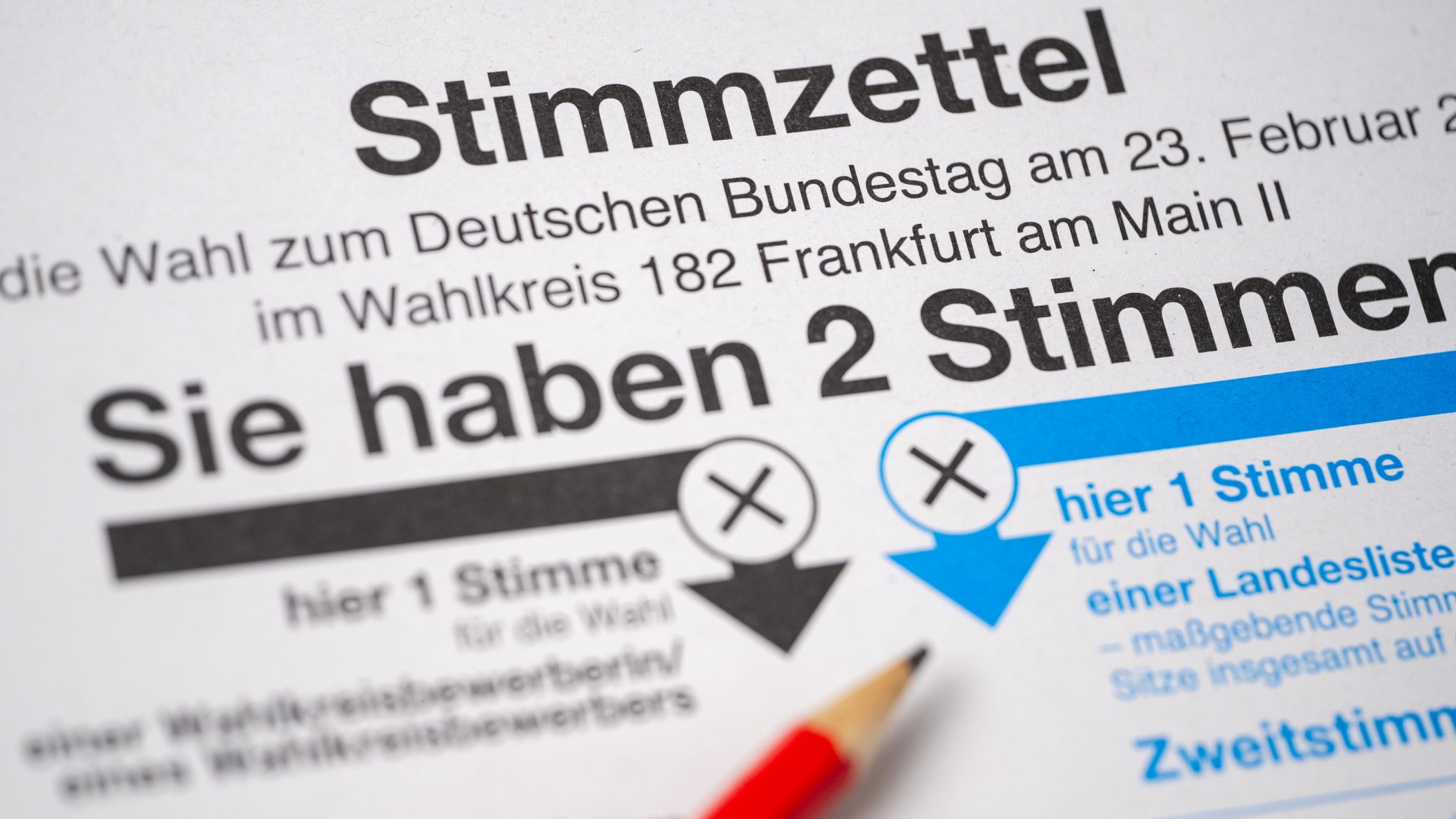

Erststimme, Zweitstimme – die beiden Kreuze für die Bundestagswahl sind schnell gemacht. Doch es lohnt sich, die Details des Wahlrechts zu kennen, denn es haben sich ein paar Dinge verändert. Die Zweitstimme ist noch wichtiger geworden als bisher. Die Erststimme aber auch. Wir erklären, warum.

Alle Wählerinnen und Wähler haben bei der Bundestagswahl zwei Stimmen. Die Erststimme ist für den Direktkandidaten des Wahlkreises, die Zweitstimme für die Partei, die man in den Bundestag wählen möchte. So haben das viele Bürgerinnen und Bürger aus früheren Wahlen verinnerlicht. Dieses Mischwahlsystem gilt auch für die Bundestagswahl am 23. Februar 2025. Mit kleinen, aber wichtigen Unterschieden:

- Direktmandate im bisherigen Sinne gibt es nicht mehr. Deshalb kann es sein, dass Bewerber, die in ihrem Wahlkreis die meisten Erststimmen erhalten haben, trotzdem nicht als Abgeordnete in den Bundestag einziehen.

- Es gibt keine Überhangs- und Ausgleichsmandate mehr.

- Die Gesamtzahl der Abgeordneten im Bundestag steht diesmal bereits vor der Wahl fest. Die Wählerinnen und Wähler bestimmen genau 630 Volksvertreter.

Der Grund für diese Änderungen ist eine Reform des Bundestagswahlrechts, die im Juni 2023 in Kraft getreten ist. Im Folgenden beschreiben wir das aktuelle Wahlrecht und was überhaupt die Grundregeln für die gewählten Abgeordneten sind. Dieser Artikel ergänzt unseren Beitrag über die Grundsätze der Bundestagswahl.

Verhältniswahl: Ein Mischsystem aus Erst- und Zweitstimme

Dem Gesetzgeber – und das sind die Abgeordneten des Bundestags selber, unter Mitwirkung des Bundesrats – war und ist es wichtig, dass die Zusammensetzung des Parlaments den Willen der Wählerinnen und Wähler möglichst genau widerspiegelt. Soll heißen: Eine Partei X, die zum Beispiel 24 Prozent der Zweitstimmen erhalten hat, soll auch 24 Prozent der Abgeordneten im Deutschen Bundestag stellen. Und eine Partei Y, auf die 18 Prozent der Zweitstimmen entfallen, erhält auch 18 Prozent der Abgeordnetensitze. Dies ist das Prinzip der Verhältniswahl.

Ein weiteres Anliegen des Gesetzgebers ist, dass die einzelnen Regionen in Deutschland angemessen mit Abgeordneten im Bundestag vertreten sind. Deshalb gibt es seit Gründung der Bundesrepublik ein Mischwahlsystem: Ein Teil der Abgeordneten wird direkt über die Wahlkreise gewählt, in denen sich Kandidaten bewerben (Personenwahl), ein anderer Teil über Wahllisten, die von den Parteien für jedes einzelne Bundesland aufgestellt werden (Listenwahl).

Deshalb hat jeder Wahlberechtigte bei der Bundestagswahl zwei Stimmen. Die Bezeichnungen Erst- und Zweitstimme beziehen sich dabei nur auf die Reihenfolge der Aufdrucke auf dem Stimmzettel, nicht auf ihre Wertigkeit. Die Zweitstimme ist sogar die wichtigere für die Verhältniswahl, denn sie entscheidet über die relative Sitzverteilung der Parteien im Bundestag. Allerdings kann die Erststimme für den Wähler oder die Wählerin von besonderer Bedeutung sein, denn sie entscheidet, welche Person aus dem Wahlkreis mit einem Bundestagsmandat beauftragt wird.

Aus diesem Grunde sind auch Erst- und Zweitstimme unabhängig voneinander. Jeder Wahlberechtigte kann sich mit seiner Erststimme für einen Bewerber der Partei X entscheiden, seine Zweitstimme aber der Partei Y geben. Von diesem Stimmensplitting machte in der Vergangenheit rund ein Viertel der Wählerinnen und Wähler Gebrauch. Wichtig ist nur, dass man seine Wahlentscheidung eindeutig markiert (am besten mit einem Kreuz in dem dafür vorgesehenen Kreis) und nur eine Stimme pro Spalte auf dem Stimmzettel vergibt. Mehrere Markierungen innerhalb einer Spalte machen die Stimme ungültig, ebenso wie eine fehlende Markierung.

Landeslisten – die Zweitstimme entscheidet

Die Zweitstimme ist entscheidend für die Sitzverteilung im Deutschen Bundestag und somit für das Kräfteverhältnis zwischen den Parteien. Die Anzahl der Abgeordneten, die eine Partei in den Bundestag entsendet, hängt von dem Anteil der Stimmen ab, die bundesweit für die Landeslisten dieser Partei abgegeben wurden. Mit der Zweitstimme, also mit dem Ankreuzen einer Partei in der rechten Spalte des Stimmzettels, entscheiden sich die Wählerinnen und Wähler für eine dieser Landeslisten.

Auf die Zusammenstellung und Reihenfolge der Personen, die auf diesen Landeslisten stehen, haben die Wählerinnen und Wähler keinen Einfluss, da diese von den Parteien selbst festgelegt werden. Welche Bewerber auf diesen Landeslisten antreten, lässt sich zum Beispiel auf einer Webseite der Bundeswahlleiterin einsehen. Dort sind zu jedem Kandidaten auch der Beruf und das Geburtsjahr angegeben. Auf dem Stimmzettel selbst sind in der rechten Spalte bei jeder Partei nur die Namen der ersten fünf Bewerber auf den Landeslisten aufgeführt.

Die Wahlkreisbewerber – die Erststimme entscheidet

Das Prinzip der Erststimme soll gewährleisten, dass die Regionen angemessen im Deutschen Bundestag vertreten sind. In jedem der 299 Wahlkreise in Deutschland gibt es Kandidaten, die sich persönlich um ein Abgeordnetenmandat bewerben. Hier steht also die Person im Vordergrund. Jede Partei darf eine Person als Bewerber benennen. Es sind aber auch unabhängige Kandidaturen ohne Parteizugehörigkeit, so genannte Einzelbewerbungen, möglich. Im Vorfeld der Wahl wirbt jeder Kandidat für sich und für Themen, die seiner Meinung nach für den Wahlkreis und für die Bundespolitik besonders wichtig sind. Die Wählerinnen und Wähler entscheiden sich mit ihrer Erststimme, welcher dieser Personen sie ihr Vertrauen schenken.

Bis zur letzten Bundestagswahl im Jahr 2021 zog derjenige Kandidat, der die meisten Erststimmen im Wahlkreis auf sich vereinigte, automatisch als direkt gewählter Abgeordneter in den Bundestag ein. Man sprach deshalb auch von einem Direktmandat. Alle anderen Kandidaten in diesem Wahlkreis gingen leer aus; waren sie nicht über einen der vorderen Plätze auf der Landesliste abgesichert, gelangten sie auch nicht über die Zweitstimmen in den Bundestag.

Diese Form des Direktmandats gibt es bei der Bundestagswahl 2025 nicht mehr. Die Bewerberin oder der Bewerber einer Partei im Wahlkreis zieht nur dann sicher in den Bundestag ein, wenn diese Person im Wahlkreis die meisten Stimmen erhalten hat und außerdem dieser Sitz durch den Anteil der Zweitstimmen gedeckt ist.

Das heißt konkret: Wenn eine Partei gemäß ihrem Zweitstimmenergebnis mehr Mandate hat, als sie Wahlkreise gewinnen konnte, sind alle Wahlkreisgewinner auch Abgeordnete. Aber wenn eine Partei in einem Bundesland mehr Wahlkreise gewonnen hat, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis an Mandaten zustünde, dann bleiben diejenigen Wahlkreise mit den geringsten Erststimmenanteilen unbesetzt. In diesem Falle wird also von unten her „aussortiert“. Die Betreffenden können sich dann zwar kurzzeitig als Gewinner eines Wahlkreismandats fühlen, erhalten aber dennoch keinen Sitz im Bundestag. Nur Einzelbewerber, die als parteiunabhängige Kandidaten antreten, brauchen diese Spezialität des neuen Bundestagswahlrechts nicht zu fürchten: Wenn Sie die Mehrheit der Erststimmen in einem Wahlkreis erhalten, ist ihnen ein Sitz im Bundestag sicher.

Die Abgeordneten im Bundestag

Unabhängig davon, ob die Abgeordneten ihr Mandat über den Wahlkreis oder die Landesliste erhalten haben: Im Bundestag sind sie Vertreter des ganzen Volkes und keine Repräsentanten einzelner Wähler, Wahlkreise oder Parteien. Sie haben also die Verantwortung, ihr Mandat zum Wohl aller Bürgerinnen und Bürger auszuüben.

Denn im Artikel 38 des Grundgesetzes, der auch die Grundsätze der Wahl beschreibt, heißt es: „Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages … sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.“

Das heißt auch: In ihren Entscheidungen und Abstimmungen im Bundestag sind die Abgeordneten unabhängig und frei. Sie sind in ihrer parlamentarischen Tätigkeit allein ihrem eigenen Gewissen verpflichtet.

Dieses freie, unabhängige Mandat wird in der Praxis unserer Parteiendemokratie lediglich durch die Fraktionsdisziplin eingeschränkt, nach der eine parlamentarische Fraktion ihre Mitglieder zu einem einheitlichen Abstimmungsverhalten auffordern kann. Einen bindenden Fraktionszwang gibt es jedoch nicht; er wäre sogar verfassungswidrig. Auch dürfen sich Abgeordnete keine ungerechtfertigten Vorteile als Gegenleistung für ihr Handeln verschaffen – eine solche Bestechlichkeit wäre strafbar.

Dieser Text zum Wahlrecht ergänzt einen Artikel zu den Grundsätzen der Bundestagswahl, in dem auch Besonderheiten wie die Fünf-Prozent-Klausel und die Struktur der Wahlorgane beschrieben sind.

Den kompletten RiffReporter-Wahlcheck finden Sie auf unserer Spezialseite zur Bundestagswahl!