- RiffReporter /

- Gesellschaft /

Konstruktiver Aktivismus – Wie die Plattform freiburg-postkolonial zur Dekolonisierung beiträgt

Warum in Deutschland die regionale Kolonialgeschichte erforscht werden muss

Wissenschaft und Ehrenamt: Der Freiburger Historiker Heiko Wegmann regte mit seinen Archivrecherchen die Aufarbeitung der kolonialen Verflechtungen in Baden-Württemberg an

Denkmäler besprühen, Straßen umbenennen oder in Archiven recherchieren: Es gibt viele Wege, um über die Kolonialzeit aufzuklären. Heiko Wegmann wirft keine Farbbeutel. Er versteht sich als „Freund konkreter historischer Recherche“. Aktivistische Kampagnen seien nicht sein Schwerpunkt. Dennoch hält er sie für wichtig. Ohne lautstarken Protest ändere sich einfach nichts, findet er.

Ohne fundierte Erforschung der Regionalgeschichte auch nicht. Wegmann brachte mit der ihm eigenen Beharrlichkeit Licht in ein verdrängtes Kapitel deutscher Geschichte – und zwar lange bevor Städte und Gemeinden sich diesem heiklen Thema zuwandten. Seine Arbeit veränderte im Südwesten den Blick auf die koloniale Bewegung. Dabei war das anfangs nicht sein Plan gewesen. Wegmann hatte zuvor in Oldenburg Sozialwissenschaften studiert und sich mit weltwirtschaftlichen Fragen des Nord-Süd-Konflikts befasst.

Heute kann sich Wegmann nicht mehr durch Freiburg bewegen, ohne an ehemalige Kolonialwarenläden, Aufmarschplätze oder die „Kolonialeiche“ zu denken, die 1935 in der Nähe der Universität gepflanzt wurde. Seit 20 Jahren befasst sich der 1970 geborene Norddeutsche mit diesem Thema, das von der Stadt zunächst entschieden abmoderiert wurde. Zwar ist klar, dass vor allem große Küstenstädte wie Hamburg und Bremen wirtschaftlich von den Kolonien profitierten. Doch steht für Wegmann fest, dass ohne die Billigung breiter Schichten der Bevölkerung sich im Deutschen Kaiserreich die imperiale Expansion Ende des 19. Jahrhunderts nicht hätte durchsetzen lassen.

Die Aufarbeitung des Nationalsozialismus überdeckte in Deutschland lange die koloniale Episode der Deutschen. Vergessen waren die Völkerschauen und Kolonialvereine, die es auch in Freiburg gab. Über die Herkunft des Tees und Kaffees in den Kolonialwarenläden machte sich niemand Gedanken. Vergessen war vor allem der mit der kolonialen Sache einhergehende Rassismus gegenüber Menschen, über die man meinte, bestimmen zu können. Vergessen war der Genozid an den Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia.

Gründung der Plattform freiburg-postkolonial

Wegmann trat an, dieser Vergesslichkeit etwas entgegenzusetzen. Nach Freiburg kam er 1997 als Geschäftsführer und Redakteur des Informationszentrums Dritte Welt in Freiburg (iz3w). 2005 gründete er die „Forschungs- und Bildungsinitiative freiburg-postkolonial“, die inhaltlich anknüpfte an lokale Geschichtswerkstätten, die seit den 1960er Jahren nach dem Motto „Grabe. Wo du stehst“ gegründet wurden. freiburg-postkolonial setzt auf konstruktiven Aktivismus.

Die gleichnamige Website dokumentiert die Forschungsaktivitäten der Initiative: Zeitungsartikel, Rezensionen von Fachliteratur, Veranstaltungshinweise und Bildungsangebote, die Wegmann in Kooperation mit lokalen Akteuren organisierte. Sie ist auch als Einstiegshilfe für eigene Recherchen gedacht. Hinterlegt sind diverse Quellen, unter anderem ein Verzeichnis wichtiger Personen, die in Freiburg mit der Kolonialbewegung verbunden waren.

Anfangs arbeitete der Sozialwissenschaftler parallel zu seinen Nachforschungen weiterhin als Geschäftsführer der iz3w, deren Schwerpunkt die Herausgabe einer Zeitschrift ist. Zum 100. Jahrestag des Völkermords an den Herero in Deutsch-Südwestafrika 2004 publizierte das Magazin Beiträge zum deutschen Kolonialismus und zum Umgang mit der deutschen Kolonialgeschichte, erinnert sich Wegmann. „Das war für mich eine wichtige Erfahrung, auch biografisch. Das hat bei mir die Weichen gestellt. Mir war klargeworden, dass ich mich mit dem Kolonialismus in Lateinamerika beschäftigt hatte, aber vom deutschen Kolonialismus herzlich wenig wusste.“

Wie Kolonialismus und Nationalsozialismus zusammenhängen

2004 hielt die Bundesministerin für Entwicklung Heidemarie Wieczorek-Zeul eine denkwürdige Rede. Die SPD-Politikerin sagte, „dass die damaligen Gräueltaten das waren, was heute als Völkermord bezeichnet würde“. Daraufhin sei, so Wegmann, Kolonialgeschichte erstmals in den Medien breiter wahrgenommen worden. Diese Ereignisse befeuerten seine eigenen Recherchen. „Aus diversen Artikeln, die wir in der iz3w publiziert hatten, ging hervor, dass der Kolonialismus sehr viel mehr Einfluss auf Deutschland gehabt hat, als viele denken. Wenn das stimmte, musste sich das auch in der Provinz nachweisen lassen. Das war und ist bis heute mein Ansatz.“

Aus diversen Artikeln, die wir in der Zeitschrift iz3w publiziert hatten, ging hervor, dass der Kolonialismus sehr viel mehr Einfluss auf Deutschland selbst gehabt hat, als viele denken. Wenn das stimmte, musste sich das auch in der Provinz nachweisen lassen. Das war und ist bis heute mein Ansatz.

Dr. Heiko Wegmann, Historiker

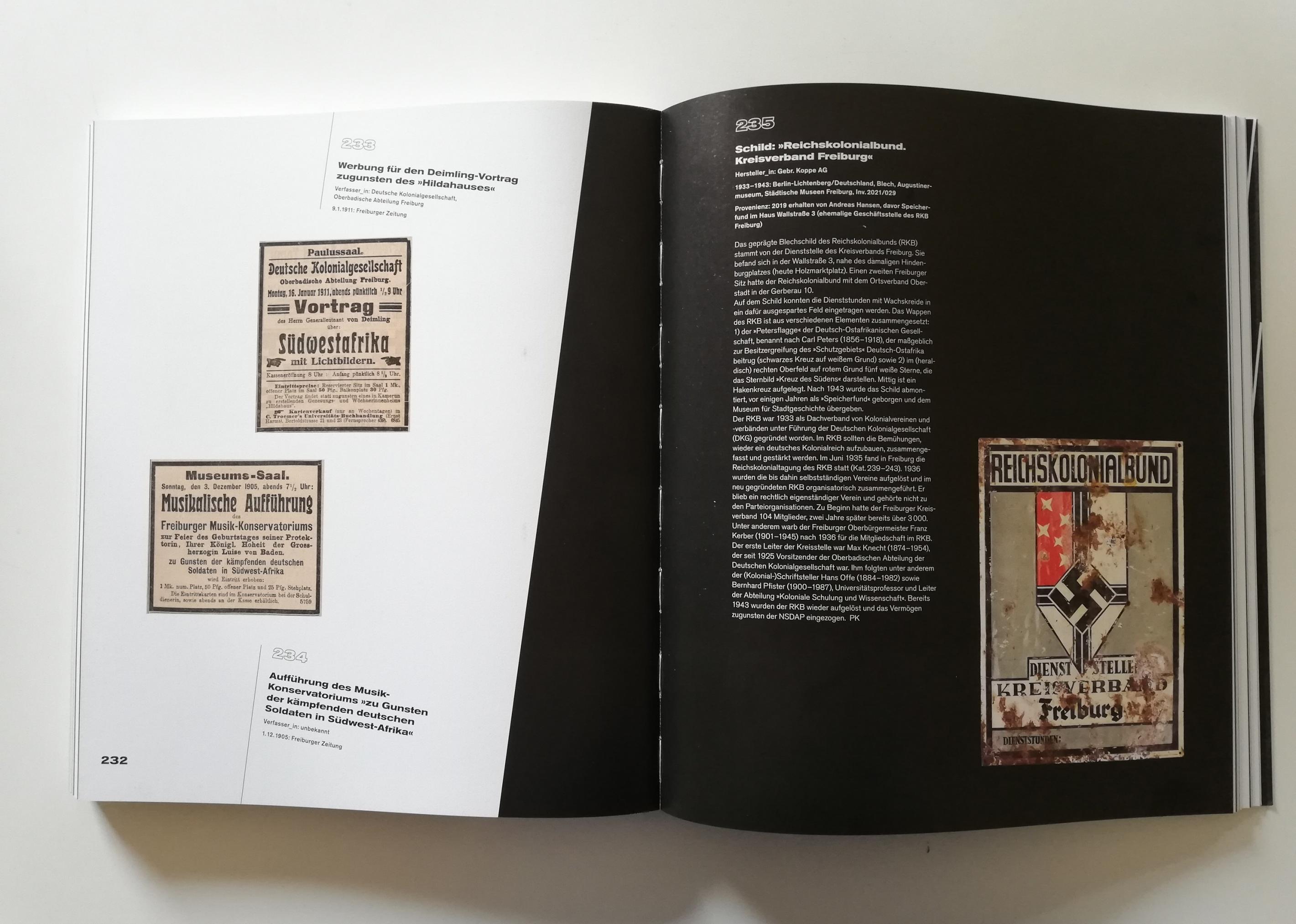

Seine Nachforschungen ergaben, dass die Begeisterung der Bevölkerung für die koloniale Sache nicht mit dem Ende der Kolonialzeit 1918 endete, sondern während des Nationalsozialsozialismus neu erblühte. Wegmann stellte fest, dass sich in Freiburg während der NS-Zeit das größte Ereignis der Kolonialgeschichte ereignet hatte. An Belegen fehlte es nicht.

Bei der Auswertung der Freiburger Lokalpresse vom Sommer 1935 stieß er auf einen wichtigen Fund. Damals fand die Reichskolonial-Tagung in Freiburg statt, in deren Rahmen die großen Kolonialverbände noch dazu ihre Jahresversammlungen abhielten. Die Vereine und Netzwerke der Kolonialbewegung hatten die Weimarer Republik überlebt. „Das war ein echter Augenöffner für mich, weil die Zusammenhänge zwischen Kolonialismus und Nationalsozialismus deutlich hervortraten. Da habe ich mich gefragt, warum das stadtgeschichtlich niemals erforscht wurde.“

Zwischen Forschung, Aktivismus und Ehremamt

2008 gab er seine feste Stelle auf. Er suchte sich einen Teilzeitjob und forschte in eigenem Auftrag weiter. Es folgten Jahre der Vernetzung mit postkolonialen Initiativen und der aufwendigen Recherchen, die nur selten honoriert wurden. Er schrieb Texte für die Badische Zeitung, verfasste Beiträge für Zeitschriften und sein Online-Portal. Für den unabhängigen Forscher war das keine einfache Zeit. Nicht immer wurde er in den Archiven mit offenen Armen empfangen. In Konfliktsituationen war er auf sich gestellt.

Sein Engagement war nicht umsonst. Zwanzig Jahre später ist Dr. Heiko Wegmann im Südwesten ein gefragter Referent und Fachmann für regionale Kolonialgeschichte. Seine Nachforschungen gipfelten in einer 2018 eingereichten, dickleibigen Dissertation über den südbadischen Offizier und Veteranenführer Max Knecht (1887–1954), die das Fortleben des kolonialen Gedankens bis in die NS-Zeit exemplarisch nachzeichnet. Der Regensburger Historiker Michael Rösser bescheinigt der Studie in seiner Rezension auf der Plattform HSozKult „Potenzial zum Standardwerk“.

Rösser verweist auf eine Passage, die zeigt, wie wichtig die regionale Aufarbeitung des Kolonialismus ist. So stellte sich heraus, dass Max Knecht, Mitglied der NSDAP und der SS, im Entnazifizierungsverfahren als „Minderbelasteter“ eingestuft wurde. Die zuständige Spruchkammer der Alliierten bescheinigte ihm, kein Militarist gewesen zu sein. Dies stehe im krassen Gegensatz zu dem von Wegmann erforschten Leben Knechts, betont Rösser, und der Tatsache, dass der ehemalige Kolonialoffizier sich bei seinem Tod 1954 in Schutztruppenuniform beerdigen ließ.

Das Linden-Museum Stuttgart und der Kolonialismus

Die akademische Anerkennung ebnete Heiko Wegmann den Weg zu staatlichen Aufträgen. Das Stuttgarter Linden-Museum beauftragte den Experten 2019 mit einer Studie zur Geschichte des früheren Trägervereins des Museums, des Württembergischen Vereins für Handelsgeographie und die Förderung deutscher Interessen (WVHGeo). Wegmanns Ergebnisse, die überraschend zahlreiche Belege für die Verflechtungen des Vereins mit der Kolonialbewegung ans Licht brachte, bewog das Museum, die Recherchen in der Ausstellung „Schwieriges Erbe — Linden-Museum und Württemberg im Kolonialismus“ öffentlich zu machen und zur Diskussion zu stellen. Wegmann fungierte als Co-Kurator.

Drei Jahre später folgte die Schau „Freiburg und der Kolonialismus: Gestern? Heute!“ im Augustinermuseum und im Museum Mensch und Kultur in Freiburg. Sie war das Ergebnis langwieriger lokalpolitischer Debatten und basierte im Kern auf einer Studie, die der Lehrstuhl für Neuere Geschichte der PH Freiburg gemeinsam mit Wegmann erarbeitet hatte. Die Schau stellte grundlegende Informationen zum Kolonialismus in den Vordergrund. Als Referenzpunkte dienten ethnologische Sammlungsstücke, Kunsthandwerk und kulturhistorische Objekte aus den Städtischen Museen Freiburg und des Stadtarchivs. Ergänzend wurde über die Rolle einzelner Freiburger Bürger:innen, etwa des Anthropologen Eugen Fischer (1874–1967) informiert. Der Wissenschaftler bereiste das damalige Kaiserliche Schutzgebiet Deutsch-Südwestafrika und verschaffte sich Material für die Ausarbeitung seiner Rassentheorie.

Human Remains – Die Freiburger Schädelsammlung

Bereits 2008 hatte die Zeitschrift iz3w im Editorial auf die Beschaffungspraxis anthropologischer Schädelsammlungen hingewiesen. Danach berichtet Eugen Fischer in seiner Publikation „Begegnungen mit Toten. Aus den Erinnerungen eines Anatomen“ darüber, wie er 1908 in Deutsch-Südwestafrika „Gräber der Nama ausbuddelte, um die Schädelsammlung der Freiburger Universität zu bestücken“.

Der ethisch fragwürdige Hintergrund anthropologischer Sammlungen drang nur langsam ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. 2011 restituierte die Berliner Charité als erste wissenschaftliche Institution in Deutschland 20 Schädel an Namibia. 2014 gab das Land Baden-Württemberg 14 Schädel an Namibia zurück. Es handelte sich um menschliche Überreste aus der Freiburger Alexander-Ecker-Sammlung. 2019 gingen zehn indigene Schädel zurück nach Australien; zwei stammten aus dem Stuttgarter Linden-Museum, acht aus Freiburg. Die Rückgabe von weiteren menschlichen Überresten von Māori und Moriori an die Māori Community aus Neuseeland erfolgte 2023.

Heiko Wegmanns Aufklärungsarbeit hatte damals einen solchen Bekanntheitsgrad erreicht, dass kurz nach der Rückführungsaktion 2019 ein an ihn adressierter Karton mit zwei Schädeln vor der Tür des iz3w-Büros abgestellt wurde. Wie sich herausstellte, stammten sie ursprünglich aus der Alexander-Ecker-Sammlung. Wegmann übergab die Kiste der Universität Freiburg.

Seine Publikationsliste wuchs stetig. Zuletzt veröffentlichte er den Band Dunkle Wolken über Freiburg, das nationalsozialistische Bücherverbrennungen und Enteignungen lokalhistorisch nachweist. Unermüdlich hält er Vorträge, berät das NS-Dokumentationszentrum in Freiburg und die Gedenkstätte Blaues Haus in Breisach. Aktuell arbeitet der Wissenschaftler an einer Studie über Karlsruhe und den Kolonialismus.

Die meiste Zeit sei er faktisch ehrenamtlich aktiv gewesen, stellt der Historiker fest. Das hätte sich so ergeben. Da drängt sich die Frage auf, woher der Mann die Energie nimmt. Nach einer Pause kommt die Antwort: „Mir wurde am Anfang oftmals gespiegelt, dass meine Recherchen zu Kolonialismus in der Provinz idiotisch und zum Scheitern verurteilt seien. Das hat vielleicht meinen Widerstandsgeist geweckt. Jedenfalls haben diese Erfahrungen dazu geführt, dass ich zwanzig Jahre dabeigeblieben bin.“