Die SS mordet, ein ganzes Dorf schaut weg – aber einer öffnet die Tür.

Elf schwarze Kriegsgefangene wurden 1944 in Belgien brutal ermordet. Lange interessierte sich niemand für das „Wereth-Massaker“. Nur eine Familie hält die Erinnerung wach.

Am 13. Mai 2023, an einem warmen Frühlingstag, steht Sandra Green vor einem Rednerpult und ringt mit den Tränen. Die ältere Dame hat sich schick gemacht, sie trägt eine Perlenkette, eine hellblaue Bluse und einen passenden Blazer.

Hinter ihr, auf einer Kuhwiese, stehen Soldaten in Reih und Glied. Fahnen flattern im Wind, Medaillen glänzen in der Sonne. Doch dafür scheint Sandra Green kaum Augen zu haben; ihr Blick ruht auf den Blumenkränzen, die vor ihr liegen.

Soldaten hatten sich längst ergeben

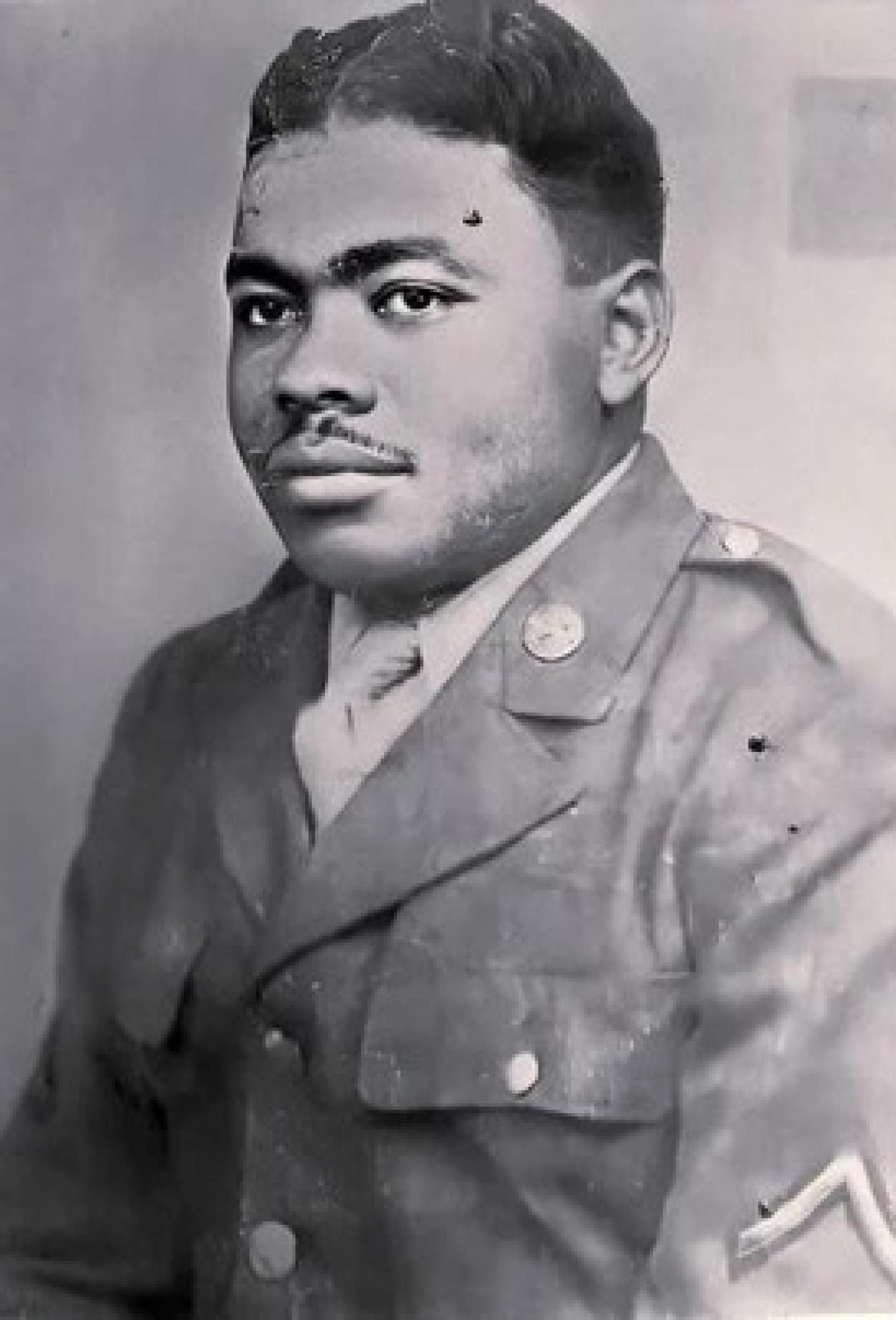

„Ich bin die Nichte von Robert L. Green“, sagt sie mit brüchiger Stimme. Green war ein schwarzer US-Soldat, Dienstnummer 3455247, Mitglied des 333. Feldartillerie-Bataillons.

„Unter diesem Namen kannte ihn die Armee“, sagt die ältere Dame. „Ich kannte ihn als Onkel Rob.“

Onkel Rob und zehn weitere Kameraden – alle schwarz – starben am 17. Dezember 1944 im ostbelgischen Dorf Wereth. Wobei „sterben“ eigentlich das falsche Wort ist. Die elf Männer, die sich längst ergeben hatten, wurden von SS-Soldaten brutal ermordet.

Gebrochene Finger, zertrümmerte Kiefer und Bajonettwunden in den Augen belegten später die Brutalität der Kriegsverbrechen. Es war die Zeit der Ardennenoffensive, ein letztes Aufbäumen der Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkriegs.

Über 200.000 deutsche Soldaten sollten auf Hitlers Anweisung die Alliierten aus Europa zurückdrängen. Einer der Schauplätze: Wereth, ein Dorf mit gerade einmal neun Häusern.

79 Jahre später steht Sandra Green nun an jenem Ort, an dem ihr Onkel ums Leben kam. Sie erzählt von seiner Jugend im ländlichen Georgia.

Armeedienst oder Baumwolle pflücken

„Für Schwarze gab es damals nur die Möglichkeit, in der Fabrik zu arbeiten oder Baumwolle zu pflücken.“ Beides habe ihm nicht zugesagt, also ging er zur Armee.

Ehe er sich versah, landete der junge Mann beim 333. Feldartillerie-Bataillon, einer segregierten Einheit, kommandiert von einem weißen Offizier.

Während Green spricht, herrscht gespannte Stille. Rund 400 Personen sitzen auf Bierbänken und Plastikstühlen, um der Gedenkfeier beizuwohnen, darunter der ostbelgische Ministerpräsident, eine Vertreterin der US-Botschaft, zahlreiche Militärs und der örtliche Bürgermeister.

In den Reden geht es um Krieg und Frieden, um Europa und die Ukraine, um Lehren aus der Geschichte. Im Mittelpunkt steht das Schicksal der „Wereth 11“, wie die getöteten US-Soldaten hier genannt werden.

„Diese Helden haben den ultimativen Preis für unsere Freiheit bezahlt“, sagt ein Militärpfarrer. Später singt ein Gospelchor, Schulkinder legen weiße Rosen nieder, die amerikanische Nationalhymne ertönt, Salutschüsse fallen – eine hollywoodreife Choreografie, die viele der Anwesenden zu Tränen rührt.

Lange interessiert sich niemand für das Kriegsverbrechen

Doch so amerikanisch die Heldenverehrung an diesem Tag auch wirkt, so stark ist der Kontrast zur Realität: Jahrzehntelang interessierte sich niemand für das Schicksal der elf schwarzen Soldaten, die 1944 ermordet wurden.

Keine Zeremonie, keine Fahnen, gar nichts.

Die Deutschen wollten nach dem Krieg die Vergangenheit möglichst schnell vergessen, die Täter von Wereth wurden nie identifiziert und belangt, wie so viele deutsche Kriegsverbrecher.

Doch auch die US-Armee zeigte keinen besonderen Elan, das Verbrechen aufzuklären oder daran zu erinnern.

Um zu verstehen, wie es dennoch dazu kam, muss man noch einmal in der Geschichte zurückgehen. Am Nachmittag des 17. Dezember 1944 sitzt die Familie Langer in ihrem Haus in Wereth beisammen: Vater Mathias, Mutter Maria und ihre elf Kinder.

Draußen ist es bitterkalt, es tobt ein heftiger Schneesturm. Plötzlich ein Klopfen an der Tür. Elf amerikanische Soldaten – durchgefroren, durchnässt, hungrig – bitten um Unterschlupf.

Im Chaos der Ardennen-Schlacht waren sie von ihrer Einheit getrennt worden und der Gefangennahme knapp nur entkommen.

Viele Ostbelgier sympathisierten mit den Deutschen

Mathias Langer überlegt nicht lange. Er bittet die Fremden herein, serviert ihnen Kaffee, versucht ihnen den Weg zu den amerikanischen Einheiten zu erklären.

Doch das Zusammensein währt nicht lange. Nach etwa einer Stunde klopfen SS-Soldaten an der Tür. Sie nehmen die Amerikaner mit; am nächsten Morgen liegen die Soldaten ermordet im Schnee.

Die Familie vermutet, dass einer ihrer Nachbarn sie verraten hat – die ostbelgische Region Eupen-Malmedy gehörte bis zum Ersten Weltkrieg zu Deutschland; viele sympathisierten mit den Nationalsozialisten.

Noch heute sprechen fast alle der 77.000 Ostbelgier Deutsch als Muttersprache.

„Unser Opa ging ein enormes Risiko ein, als er die Männer bei sich versteckte“, sagt Patrick Langer (50), der Enkel. Immer wieder habe die SS vermeintliche Kollaborateure erschossen—reines Glück, dass sein Großvater in den Wirren des Krieges davonkam.

„Außerdem sprachen die Leute im Dorf kein Englisch und hatten noch nie einen Schwarzen gesehen“, ergänzt Langer. „Für viele war das der Feind, und die Leute mussten ja auch an ihre Familien denken.“

Er selbst sei sich nicht sicher, ob er unter solchen Umständen die Tür öffnen würde. „Wenn ich ehrlich bin, hätte ich diesen Mut vermutlich nicht“, räumt Langer ein. „Aber das weiß man natürlich erst, wenn es so weit ist.“

Hochrangige Gäste aus Militär und Politik

Was sein Engagement angeht, steht er seinem Großvater jedenfalls in nichts nach: Als Vize-Vorsitzender des Vereins U.S. Memorial Wereth kümmert er sich, zusammen mit sieben weiteren Mitgliedern, um das Gedenken an die getöteten Soldaten.

Die jährliche Zeremonie, die Fahnen, die hochrangigen Gäste aus Militär und Politik – all das geht auf die Langer-Familie zurück, die noch heute den größten Teil der Vereinsmitglieder stellt.

In den Jahren nach dem Kriegsverbrechen ist es lange still um die „Wereth 11“. Die Langers leben ihr Leben, aus beruflichen Gründen verlassen sie das Dorf. Erst 1994, fünfzig Jahre später, stellt Patrick Langers Vater Hermann ein steinernes Kreuz am Ort des Geschehens auf.

Hermann war zwölf Jahre alt, als die Soldaten bei ihm und seiner Familie im Wohnzimmer saßen. „Ihn hat das nie losgelassen“, sagt sein Sohn Patrick Langer.

Noch bis ins hohe Alter habe er von den Geschehnissen jenes verhängnisvollen Wintertages berichtet, oft unter Tränen. „Er musste einfach etwas tun.“

Diese Männer haben zuerst an ihr Land gedacht in einer Zeit, in der ihr Land nicht an sie gedacht hat.

Nachfahre der getöteten Soldaten im Dokumentarfilm „The Wereth Eleven“

Dass das Wereth-Gedenken so groß wurde, ist letztendlich dem Zufall zu verdanken: Amerikanische Touristen stießen auf das Kreuz und verbreiten die Geschichte; 2002 besuchten erstmals schwarze US-Militärangehörige das Denkmal.

Im Jahr 2004, zum 60. Gedenktag des Massakers, fand die erste Gedenkfeier statt. 2011 schließlich kam der Dokumentarfilm „The Wereth Eleven“ ins Kino, der die Geschichte endgültig einem großen Publikum bekannt machte.

Im Film kommen Nachfahren schwarzer US-Soldaten zu Wort, die in der Ardennenoffensive gekämpft haben. Einer sagt: „Diese Männer haben zuerst an ihr Land gedacht in einer Zeit, in der ihr Land nicht an sie gedacht hat.“

Rund eine Million Afroamerikaner kämpften im Zweiten Weltkrieg, meist in getrennten Einheiten, befehligt von weißen Offizieren. In der Dokumentation sieht man schwarze Soldaten, wie sie Geschosse mit der Aufschrift „Harlem to Hitler“ verladen; viele kämpfen an vorderster Front.

Doch zu Hause wird ihnen ihr Einsatz kaum gedankt, wie der Historiker Matthew Delmont in seinem Buch „Half-American“ eindrucksvoll darlegt:

Im getrennten Zugabteil in die Kaserne

Zu Zeiten der Rassentrennung werden Schwarze in den Südstaaten sogar gelyncht, wenn sie ihre Uniform in der Öffentlichkeit tragen. „Schwarze Truppen mussten (…) in getrennten Zugabteilen zu ihren Stützpunkten fahren“, bemerkt der Historiker.

„Sogar Amerikas Verbündete fragten sich, wie eine Nation, die zu Hause die Apartheid lebt, in Übersee für eine freie Welt kämpfen will.“

Auch in Belgien ist das Gedenken an die „Wereth 11“ anfangs nicht unumstritten, wie Sylvia Langer, eine weitere Nachfahrin, während ihrer Rede erzählt.

„Einige Leute waren nicht so erfreut über das Denkmal. Mein Vater rollte damit die Geschehnisse auf, die andere lieber vergessen wollten.“

Doch das öffentliche Interesse überwog, Spenden gingen ein, der Verein kaufte und erweiterte das Grundstück rund um das Kreuz.

Das Massaker als Touristen-Attraktion

Ein Jugendaustausch wurde ins Leben gerufen, bezahlt von der amerikanischen Botschaft: Ostbelgische Jugendliche fahren nach Atlanta; im Gegenzug kommen schwarze Jugendliche nach Wereth.

Irgendwann listen sogar Reiseführer das „U.S. Memorial“ als Sehenswürdigkeit – der Ort des Massakers ist zu einer Touristenattraktion geworden.

Vor Ort betonen die Verantwortlichen, dass sie die Gedenkstätte auch als Mahnmal gegen Antisemitismus und Rassismus verstehen – und als Zeichen für Versöhnung.

Umso mehr verwundert es, dass bei der Zeremonie keinerlei Offizielle aus Deutschland anwesend sind. Anderswo ist so etwas gelebte Praxis, ein Symbol der Wiedergutmachung und des europäischen Zusammenhalts.

Deutsche sind nicht eingeladen

In Wereth hingegen stehen ausschließlich belgische, französische und US-amerikanische Delegationen am Rednerpult. Deutsche sind nicht eingeladen. Sind sie nicht willkommen?

Ganz klar wird dies auch auf Nachfrage nicht. „Wir hatten mal einen deutschen Priester da“, sagt Patrick Langer, „aber natürlich steht die Freundschaft zwischen Belgien und den USA im Vordergrund.“

Sylvia Langer berichtet von Vettern, die noch heute kein Deutsch sprechen, weil die Sprache des Feindes in ihrem Elternhaus nicht geduldet wurde.

Doch auch mit der Befreier-Nation gibt es gewisse Reibungspunkte. Nagt es an den Langers, dass die Bemühungen ihres Vaters so lange ignoriert wurden? Dass die Amerikaner sich für dieselben Soldaten, die sie heute als Helden feiern, Jahrzehnte nicht interessiert haben?

Patrick Langer nimmt einen Schluck Wasser, dann sagt er: „So weit wir wissen, haben wir das einzige Denkmal für schwarze Soldaten des Zweiten Weltkriegs in ganz Europa.“

Kritik hinter vorgehaltener Hand

Erst später, beim inoffiziellen Teil, sind deutlichere Worte zu hören. Im nahegelegenen Schützenhaus lassen die Angereisten den Tag bei Gulasch und Bier ausklingen.

Manche Gäste schimpfen hinter vorgehaltener Hand, dass es noch immer Rassismus beim US-Militär gebe, trotz aller Bekundungen.

„Die Amerikaner haben auch viel Scheiße gemacht“, flüstert einer. Laut sagen will das an einem solchen Tag freilich keiner.

So bleibt nach einem Tag in Wereth die Erkenntnis, dass es nicht nur Helden und Täter gibt, nicht nur Licht und Schatten, sondern mindestens so viele Grautöne – und dass es sich trotzdem lohnt, für das Gute zu kämpfen.

So sehen es jedenfalls die Langers.

Kaum sind die Delegationen abgereist, ergänzen sie ihre E-Mail-Signatur um einen Hinweis auf den 18. Mai 2024: das Datum der nächsten Zeremonie.