Klagen gegen die Klimakrise

Bürger wollen die praktische Umsetzung der Klimaziele gerichtlich durchsetzen

Nicht über die Klimakrise klagen, sondern gegen die Verursacher und Verantwortlichen: Das tun immer mehr Menschen – auf Twitter gibt es dazu längst den Hashtag #ClimateJustice und seit kurzem auch den Hashtag #Klimaklage.

Ende Mai reichten zehn Familien erstmals eine Klage gegen die europäische Klimapolitik ein. Damit kommt die internationale litigation movement endgültig in Europa an. Insbesondere steigt der Druck auf die Öl- und Gasindustrie, ihre Geschäftsmodelle zu ändern. Und auch große Investoren beginnen mit dem Umdenken.

In den vergangenen Jahren sorgten vor allem Klagen von US-Städten und zivilgesellschaftlichen Organisationen gegen die Ölindustrie für Aufsehen. 2016 und 2017 waren über hundert Streitfälle anhängig, berichtet Bloomberg. Die meisten wurden und werden vor US-Gerichten ausgetragen. In den Verfahren wird überwiegend die Verletzung von Menschenrechte als Argument vorgetragen, etwa dass die Klimakrise die Grundrechte auf Gesundheit, Schutz, Nahrung, Wasser oder sogar auf Leben bedrohe.

In der Europäischen Union geht es nun in einer neuen Klage um die für 2030 beschlossenen Klimaziele. Diese müssen nachgebesserten werden, fordern zehn Familien vor dem Europäischen Gericht. Ihrer Ansicht nach genügen die gesetzlich festgelegten Emissionsreduktionspfade nicht, um die Folgen der Klimakrise abzuwenden. Mehrere Umwelt- und Entwicklungsorganisationen unterstützen diese Klage. Das Europäische Gericht soll im „People’s Climate Case“ darüber entscheiden, dass der Klimawandel grundrechtsrelevant ist. Falls ja, sei die Europäische Union dazu verpflichtet, die Rechte der Kläger zu schützen. Die Klageschrift verweist darauf, dass dazu die Emissionen bis 2030 um 50 bis 60 Prozent gegenüber 1990 sinken müssten. Aktuell verlangt die EU aber lediglich eine Verminderung von 40 Prozent.

Die 107 Seiten Klageschrift mit mehr als 6000 Seiten Anhängen verweist unter anderem auf eine aktuelle Studie des Öko-Instituts, das feststellte, dass die EU ihre CO2-Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent senken muss, um dem Ziel des Weltklimavertrags von Paris gerecht zu werden, das den Temperaturanstieg auf deutlich unter zwei Grad halten will. Falls der Temperaturanstieg auf 1,5 Grad begrenzt werden sollte, wie es das UN-Klimasekretariat eindringlich empfiehlt, sei eine deutlich schnellere Emissionsminderung notwendig.

Mit dieser EU-weiten Klage ziehen erstmals auch Bürger aus Deutschland gegen die Klimapolitik vor Gericht. Maike und Michael Recktenwald aus Ostfriesland klagen gemeinsam mit ihrem Sohn. Sie beobachten auf ihrer Nordseeinsel die klimawandelbedingten Veränderungen seit Jahren und sind inzwischen sehr besorgt. Die Existenz ihres Hotels und Restaurants, das auf Langeoog nur 50 Meter vom Strand entfernt ist, ist durch Sturmfluten und den Anstieg des Meeresspiegels gefährdet. Auch die Trinkwasserversorgung ist bedroht, weil Salzwasser in die einzige Süßwasserquelle der Insel eindringen könnte.

„Wir können den Klimawandel nicht ignorieren, denn wir sind schon jetzt von den ersten Auswirkungen betroffen“, erklärt Michael Recktenwald und seine Frau Maike betont, dass „wir vor allem für unsere Kinder klagen, indirekt aber auch für kommende Generationen, die ein Recht darauf haben, zumindest ähnlich gute Lebensgrundlagen vorzufinden, wie wir sie hatten.“ Für sie ist klar: „Was bei uns auf der Insel und in Norddeutschland passiert, ist Teil eines globalen Problems. Wir nehmen den Klimawandel besonders wahr, weil wir in und mit der Natur leben.“

Die Recktenwalds klagen gemeinsam mit einer Familie aus Fidschi, die mit denselben Problemen kämpft. Eine Familie aus Kenia, die sich der Klage angeschlossen hat, sieht wiederum ihre Gesundheit und Bildungschancen durch Hitze, Dürre und Desertifikation gefährdet. Ähnliche Probleme haben Familien aus Frankreich und Portugal, die unter Hitzewellen, Dürren und Waldbränden leiden und nicht nur ihre Gesundheit, sondern auch ihr Eigentum und ihre beruflichen Möglichkeiten bedroht sehen. Auch der samische Jugendverband Sáminuorra aus Finnland hat sich der Klage angeschlossen, womit ein Teil der indigenen Bevölkerung Europas vor Gericht vertreten ist.

Die deutsche Nichtregierungsorganisation Protect the Planet übernimmt sämtliche Kosten des Gerichtsverfahrens. Das Umweltinstitut München unterstützt diese Klimawandel-Klage, da sie zeige, wie „Menschen in den Ländern des Globalen Nordens wie des Südens durch die Klimakrise auf ähnliche Weise in ihren Menschenrechten bedroht sind – auch wenn sich die ihnen zur Verfügung stehenden technischen und finanziellen Möglichkeiten der Anpassung deutlich unterscheiden“. CAN (Climate Action Network) Europe, ein Zusammenschluss von über 150 zivilgesellschaftlichen Organisationen im Bereich Klima und Energie aus mehr als 30 europäischen Ländern, trägt die Klage ebenfalls mit. Jeder europäische Bürger kann die Kampagne außerdem über eine Petition unterstützen.

Die Öl- und Gasindustrie zur Verantwortung ziehen

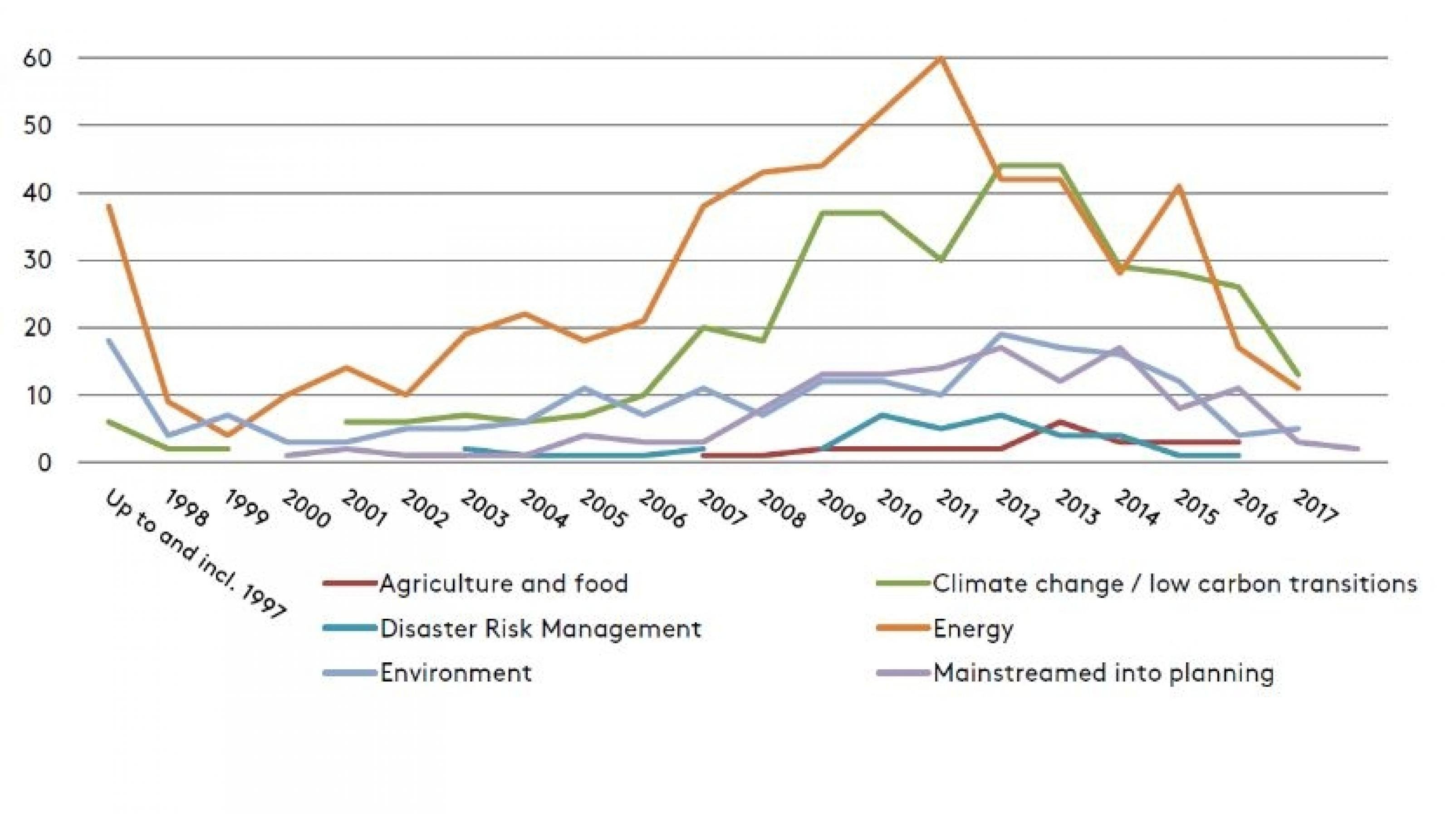

Das britische Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment berichtet, dass weltweit bisher insgesamt über 1.500 Fälle verhandelt wurden, allein seit dem Pariser Abkommen vom Dezember 2015 seien 106 neue Fälle hinzugekommen. Es verweist darauf, dass sich die Mehrheit der in den letzten Jahren verabschiedeten Klimagesetze ausdrücklich auf den Klimawandel oder die Energieversorgung beziehen. Einige weitere Gesetze betreffen den Verkehr oder die Forstwirtschaft, werden aber in Teilen klimapolitisch begründet. Weil sich die Kläger nun auf diese Gesetze berufen können, wird sich die Argumentation vor Gericht verändern.

In Deutschland wurden bereits sekundäre Argumente wie etwa die gesetzliche Verpflichtung auf Luftreinhaltung effektiv verwendet. So verklagte die Organisation Deutsche Umwelthilfe (DUH) 19 Städte auf die Einhaltung der EU-Grenzwerte – bislang weitgehend erfolgreich durch alle Instanzen. Im Februar 2018 entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, dass Fahrverbote für Dieselfahrzeuge zulässig sind. Hamburg ist nun die erste Stadt, in der die Fahrverbote durchgesetzt werden müssen. RWE muss sich vor dem Oberlandesgericht Hamm gerade einer Klage eines peruanischen Bauern stellen.

Die niederländische Umweltorganisation Milieudefensie droht derzeit dem niederländischen Ölkonzern Royal Dutch Shell mit einer Sammelklage, der sich jeder niederländische Bürger anschließen kann. „Shell weiß seit 60 Jahren, dass Öl und Gas große Klimaschäden verursachen“, sagt Milieudefensie-Chef Donald Pols. Shell soll jetzt binnen acht Wochen sich zu einer Änderung seines Geschäftsmodells bekennen, ansonsten zieht Pols vor Gericht.

Milieudefensie hat den Rechtsanwalt Roger Cox angeheuert, der vor drei Jahren bereits die niederländische Regierung per Gerichtsbeschluss dazu brachte, den CO2-Ausstoß der Niederlande zu reduzieren. Für den Prozess gegen Shell führt er das Pariser Klimaabkommen und die Selbstverpflichtung der Unterzeichnerstaaten als Argumente an. Shell hat sich zu einer Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von 20 Prozent bis 2035 verpflichtet, doch die Emissionen waren im letzten Jahr erneut angestiegen.

Cox argumentiert ähnlich wie auch die Anwälte im „People’s Climate Case“: Das niederländische Recht verpflichte jeden dazu, vermeidbare Schäden von anderen abzuwenden. Shell könne hierbei einen „beträchtlichen Anteil“ leisten, meint Cox. Immerhin zwei Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen gingen auf das Konto des Ölmultis. Das genüge, um den Konzern haftbar zu machen.

Die Klimakrise schadet der Kreditwürdigkeit

Ob die Rechnung der Kläger aufgeht, ist offen. Denn wer in welchem Umfang für den Klimawandel verantwortlich ist, das ist noch nicht hieb- und stichfest bewiesen. Gleichwohl könnte auch ein kleiner Erfolg vor Gericht wirtschaftliche Auswirkungen zeigen. Denn sobald die Aktienwerte und die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens betroffen sind, wird es ernst für die Aktionäre.

Dass die Investoren den Klimawandel nicht mehr auf die leichte Schulter nehmen, lässt sich jetzt schon sehen: Kürzlich verkündete die US-Ratingagentur Moody’s Investor, die Kreditwürdigkeit von Städten und US-Staaten mit Blick auf ihre spezifischen Klimarisiken unter die Lupe nehmen zu wollen. Dabei berücksichtigt Moody’s „Klimaschocks“ wie Waldbrände, aber auch „sich steigernde Klimatrends“ wie erhöhte Temperaturen und einen steigenden Meeresspiegel.

Und vor kurzem kündigte eine Investorengruppe, die ein Vermögen in der Höhe von 10,4 Billionen US-Dollar verwaltet, in einem Schreiben an die „Financial Times“ an, von Öl- und Gasunternehmen künftig mehr Transparenz und Engagement in Sachen Klimarisiken zu verlangen. In ihrem Schreiben betonten die Investoren, darunter Axa Investment Managers und Aviva Investors, dass die Weltwirtschaft ihren CO2-Fußabdruck verkleinern müsse.

Einige Unternehmen beginnen umzusteuern: Statoil beispielsweise benannte sich gerade in „Equinor“ um, um das Wort „Öl“ aus dem Firmennamen zu verbannen – inwieweit es auch seine Unternehmensstrategie umkrempelt, wird zu sehen sein. Der spanische Energiekonzern und Shell-Rivale Repsol ist aber schon einen Schritt weiter: Er beschloss vor kurzem, das geschäftliche Wachstum in seiner Öl- und Gassparte zu deckeln.

Für die ehemalige Chefin des UN-Klimasekretariats Christiana Figueres ist klar: „Die Investoren sehen jetzt einen Kipppunkt in Sachen Klimawandel.“ Daher würden sie nun häufiger auch die Klimarisiken für die Bewertung ihrer Fonds berücksichtigen und stärker in Aktivtäten mit einem geringen CO2-Fußabdruck investieren. Das werde, so zeigt sie sich zuversichtlich, die weltweite Antwort auf den Klimawandel stärker beeinflussen als die bisherige Klimapolitik.