- RiffReporter /

- Umwelt /

Auf dem Weg zur Schwammstadt? Wie Berlin sich auf Hitze und Wassernot vorbereitet

Berlin entstand in einem Sumpf, nun droht es trockenzufallen – lässt sich die Wasserkrise abwenden?

Bürgerinitiativen und Experten versuchen, die Metropole in eine „Schwammstadt“ zu verwandeln und Regenwasser vor Ort zu speichern, statt gen Nordsee zu schicken. An Vorzeigeprojekten mangelt es nicht – aber an Lösungen für die Fläche. Und um jeden Quadratmeter wird gekämpft.

Dieser Artikel ist Teil unserer Recherche-Serie „Countdown Earth: So lösen wir die Klima- und Artenkrise“. You can read this article in English (PDF).

Auf acht Spuren tost der Autoverkehr auf der Bismarckstraße im Berliner Bezirk Charlottenburg, fast 40 Meter breit ist der Streifen aus Asphalt. Es ist laut, kaum etwas lädt zum Verweilen ein. Doch biegt man in die Fritschestraße ein, gelangt man mit nur wenigen Schritten in eine grüne Oase.

Dort sind die Bäume von großen Beeten umgeben, in denen Farne, Immergrün und Veilchen wachsen. Eine Amsel dreht darin auf der Suche nach dem nächsten Wurm Blätter um. Natursteine sind am Rand des Bürgersteigs so geschichtet, dass man meinen könnte, sie gehörten zu einem Bachlauf. Neben einer dunkelgrünen Wasserpumpe steht eine bis zum Rand gefüllte Badewanne, in deren Wasseroberfläche sich die Gründerzeithäuser spiegeln. Ein Hochbeet ersetzt einen Autoparkplatz.

Auf einer breiten Bank sitzen an diesem Nachmittag gut gelaunt drei der Menschen, denen die Fritschestraße all das verdankt. „Noch vor ein paar Jahren war das eine Straße wie jede andere“, sagt Jörg Winners. Von Beruf ist er Filmproduzent, aber dann packte ihn noch eine andere Leidenschaft: Er hat sich mit Nachbarn und engagierten Menschen aus anderen Teilen der Stadt zusammengetan, um etwas zu verändern.

„Uns wurde klar, wir brauchen Regentonnen“

Was in der Fritschestraße passiert, soll eine konkrete Antwort auf Fragen sein, vor denen jede Stadt der Erde steht: Was kommt mit der menschengemachten Erderwärmung auf die Bewohnerinnen und Bewohner zu? Und wie kann man den urbanen Alltag und seine Infrastruktur so umgestalten, dass das Stadtklima erträglich und die Natur in der Stadt lebendig bleibt? Eine wachsende Zahl von Metropolen verschreibt sich daher dem Ziel, zur „Schwammstadt“ zu werden – auch Berlin.

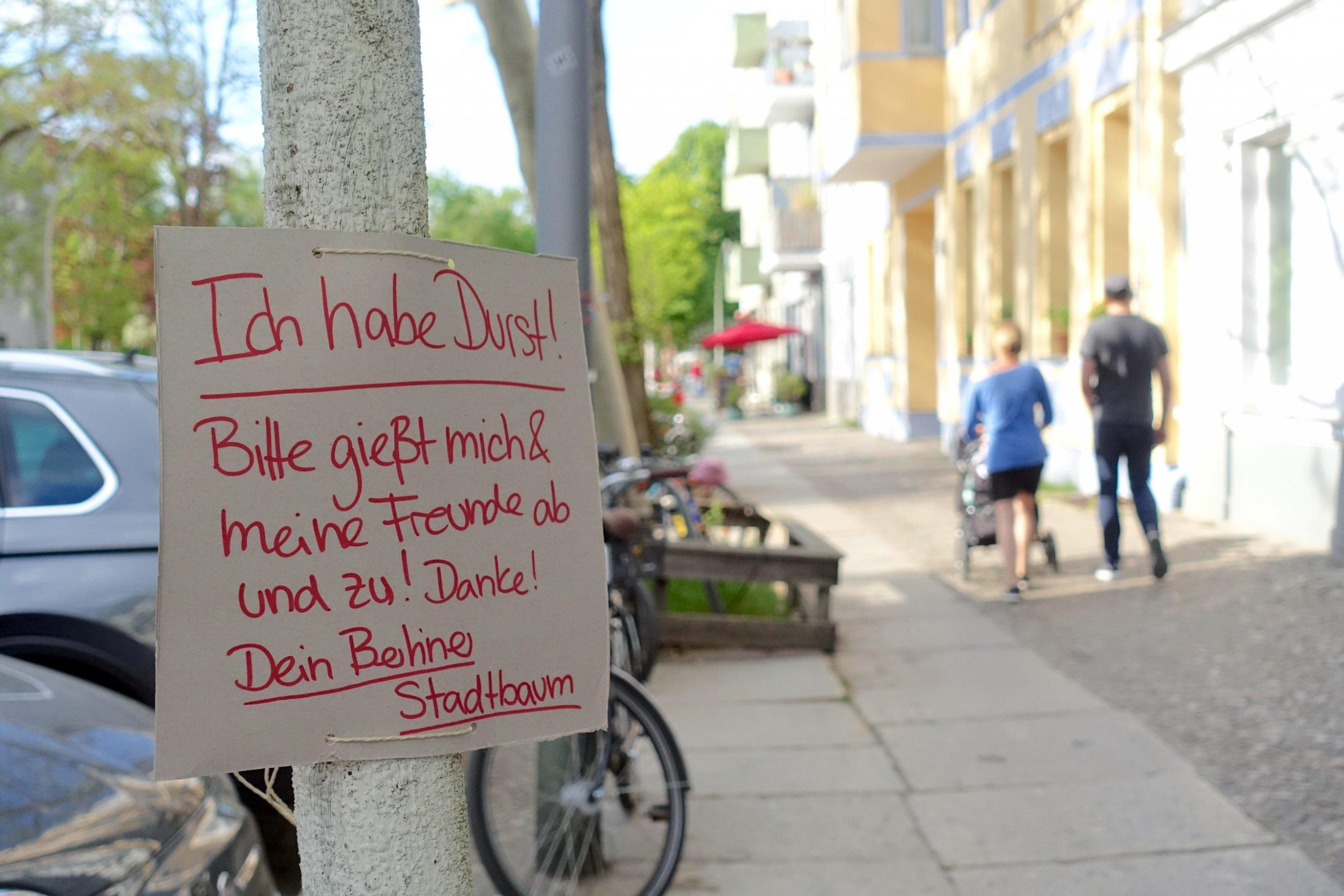

Als Winners loslegte, war ihm das Wort noch fremd. „Wir arbeiten nach dem Motto Unser Dorf soll schöner werden“, sagt er. Ziel sei es, die eigene Straße mit kühlendem Grün und dem Sammeln von Regenwasser auf den Klimawandel vorzubereiten – „und zusammen Spaß dabei zu haben“. Die Anfänge waren allerdings schwer. Nachdem die Gruppe Baumscheiben begrünt hatte, trat das Ordnungsamt auf den Plan und forderte, alles binnen sieben Tagen zu entfernen. Kurz darauf lag eine Petition mit 600 Unterschriften auf dem Tisch des zuständigen Bezirkspolitikers – „seitdem arbeiten wir toll mit der Verwaltung zusammen“, sagt Winners. Auf einem Plakat der „Initiative Fritschestraße“, das an der Hauswand hängt, steht: „Man sagte uns, es sei nicht möglich. Wir haben es trotzdem gemacht.“

So war das auch beim letzten großen Erfolg der Gruppe. Mit zunehmender Fassungslosigkeit hatten die Mitglieder über mehrere Jahre hinweg erlebt, wie es in der Sommerhitze kaum mehr erträglich war, auf der Straße zu sein. Wenn Regen kam, dann als Wolkenbruch, der mehrfach Teile der Stadt unter Wasser setzte. „Uns wurde klar, wir brauchen Regentonnen“, erzählt Winners. Nur so könne man das Wasser von Starkregen abfangen, bevor es in die Kanalisation fließt und diese zum Überlaufen bringt. Ist es dann wieder heiß und trocken, lassen sich Bäume und Beete bewässern, spielende Kinder können sich abkühlen. Das Regenwasser fließt über die Baumscheiben in den Boden, nicht in Rohre.

Hitzewellen und Starkregen nehmen zu

Das brachte die Gruppe in Kontakt mit Katrin Wittig, Gründerin der Initiative „Wassertanke“. Gemeinsam gelang es, jede Menge bürokratische Hindernisse aus dem Weg zu räumen und Hauseigentümer zu überzeugen. Im vergangenen Jahr konnten die Anwohner feiern, dass ihre Fritschestraße nun hat, was zu einer grünen Oase gehört: Wasserspeicher. Vier große graue Tonnen mit zusammen 3000 Liter Fassungsvermögen fangen bei Starkregen aus den Fallrohren ab, was sonst in die Kanalisation schießt. Gießkannen stehen neben „Berlins ersten Gehsteig-Regentonnen“ bereit. „Uns ist schon klar, dass das keine Raketenwissenschaft ist, Regentonnen gibt es schon seit Ewigkeiten“, sagt Winners, „aber eben nicht mitten in der Großstadt.“ Die Fritschestraße solle „erst der Anfang sein“, sagt Katrin Wittig, „unser Ziel ist, dass in ganz Berlin alle 150 Meter so eine Tonne steht.“

Auch anderswo in Berlin ergreifen Menschen die Initiative und stellen ihren Lebensraum auf den Klimawandel ein. Denn sie ahnen, was ihnen droht: In den vergangenen Jahren gehörte Berlin laut der Forschungsanstalt „Kompetenzzentrum Wasser“ zu den Regionen mit den bundesweit geringsten Niederschlagsmengen. Häufige Hitzewellen mit mehr als 38 Grad Celsius im Stadtzentrum ließen vor allem ältere Menschen leiden. Lange Dürreperioden führten dazu, dass Fließgewässer wie die Panke, die Moore im Grunewald und Teiche trockenfielen – mit entsprechenden Strapazen für Amphibien, Libellen und Vogelarten, die auf Feuchtgebiete angewiesen sind. In den Regionen, aus denen die Stadt ihr Trinkwasser schöpft, sinkt der Grundwasserspiegel bedrohlich.

Die üppigen Regenfälle der vergangenen Monate sorgen derzeit nur vorübergehend für Entspannung. Zum Klimawandel kommt ein weiterer Stressfaktor hinzu, der paradoxerweise mit dessen Bekämpfung zu tun hat: Bisher gelangt ein erheblicher Teil des Berliner Trinkwassers aus Südosten über die Spree zum Müggelsee, wo es in den Untergrund versickert, vom Boden gereinigt und dann sauber gefördert wird. Doch die Spree führt nur deshalb so viel Wasser, weil sie in der Lausitz mit Grundwasser befüllt wird. Das geschieht seit Jahrzehnten, um die riesigen Braunkohlegruben der Region trockenzuhalten.

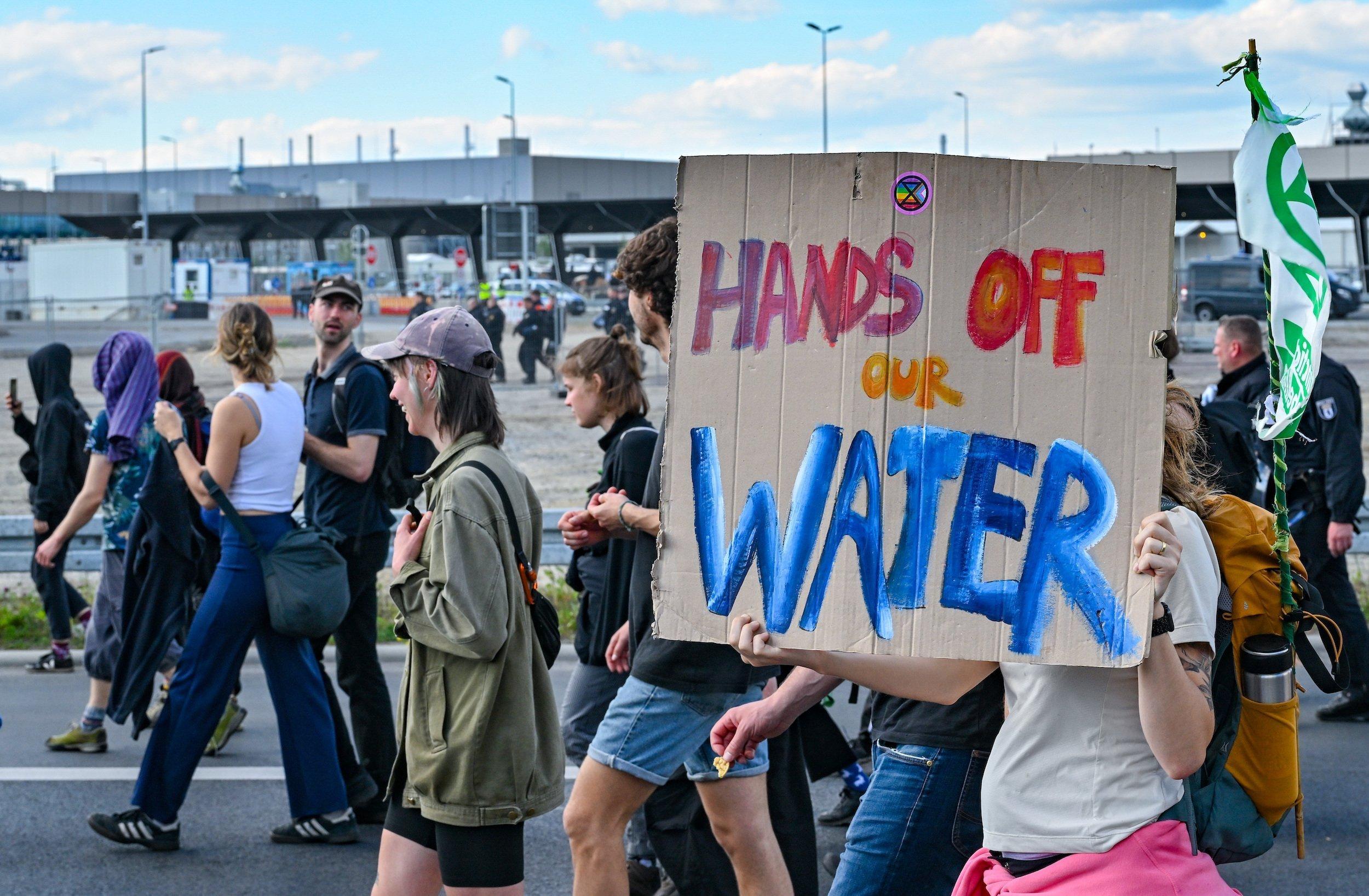

Mit dem Kohleausstieg wird das aber spätestens 2038 aufhören. Die Gruben sollen volllaufen, das Pumpen soll aufhören – und dann wird deutlich weniger Wasser in Richtung Berlin fließen. Zehn Prozent weniger im Vergleich zum langjährigen Mittel und rund 20 Prozent weniger, verglichen mit den niedrigen Wasserständen der vergangenen Jahre. In jedem Fall geht es an die Substanz – verschärft noch durch neue Großverbraucher wie die Tesla-Werke, gegen deren immensen Wasserverbrauch sich nun massive Proteste richten. Um der absehbaren Not vorzubeugen, wird sogar schon erwogen, per Pipeline Wasser aus der Elbe für Berlin abzuzweigen oder entsalztes Ostseewasser in die Hauptstadt zu transportieren – auch wenn beides als wenig wahrscheinlich gilt.

„Früher war man stolz, wenn jeder Regentropfen abgeleitet wurde“

Die Sorge geht um, dass Berlin – eine Metropole, die über Jahrhunderte hinweg in einen weitläufigen Sumpf gebaut worden ist, den man lange nur auf Dämmen durchqueren konnte – eher früher als später auf dem Trockenen sitzen könnte. Das macht das Regenwasser zur kostbaren Ressource. Die Berliner Kanalisation ist jedoch darauf ausgelegt, dieses Wasser schnell wieder loszuwerden. „Früher war man stolz, wenn jeder Regentropfen abgeleitet wurde und in den Gulli floss“, sagt Stephan Natz von den stadteigenen Berliner Wasserbetrieben.

Und genau so wurde die Stadt bis vor Kurzem gebaut: Je näher man ins Zentrum kommt, desto höher ist der Anteil versiegelter Fläche. In der Innenstadt wird das Regenwasser mit allen anderen Abwässern vermischt. Bei Starkregen kommt es oft zu Überschwemmungen, weil die Rohre die Flut nicht mehr aufnehmen können. Am Stadtrand sorgt eine eigene Kanalisation für den Wasserabfluss. „Erst Spree oder Havel, dann Elbe und Nordsee und weg“, sagt Natz. Inzwischen sei klar, dass der frühere Ansatz keine Zukunft hat: „Das abgeleitete Wasser fehlt.“

Mammutaufgabe bei wachsender Bevölkerung

Längst wissen die Verantwortlichen der Hauptstadt, dass sich grundsätzlich etwas ändern muss. 2018 gründete der damalige rot-rot-grüne Senat deshalb die „Regenwasseragentur“ und siedelte sie bei den Berliner Wasserbetrieben an. Heute würde man sie wohl „Schwammstadt-Agentur“ nennen. Die Stadt als Schwamm, der in nassen Zeiten Wasser aufnimmt und für trockene Zeiten speichert – das gilt inzwischen weltweit als Mittel gegen die Klimakrise. Kopenhagen und Rotterdam sind die Vorreiter. Die chinesische Regierung verordnet ihren Städten einen schnellen Umbau zu Schwammstädten. Auch US-Metropolen wie Los Angeles verfolgen das Ziel mit großem Aufwand. Und Berlin?

Die aktuelle Koalition aus CDU und SPD hat das Ziel ihrer Vorgänger erneuert, zur Schwammstadt zu werden. Darla Nickel, die Leiterin der Agentur, sagt: „Das meiste Regenwasser, das auf die Stadt fällt, soll künftig nicht mehr in die Kanalisation, sondern in den Boden gelangen und von dort über die Vegetation verdunsten oder zu neuem Grundwasser werden.“

Eine Mammutaufgabe, zumal in einer Stadt, deren Bevölkerung entgegen früherer Prognosen auf bald vier Millionen Menschen anwächst.

Berlin müsse sich im Vergleich mit anderen Städten nicht verstecken, im Gegenteil, sagt Nickel. Die Stadt habe schon vor sechs Jahren für Neubauten und größere Städtebauprojekte gesetzlich vorgeschrieben, dass Regenwasser direkt auf dem Grundstück bewirtschaftet werden soll. Das kann heißen, es im Untergrund zu versickern, Kleingewässer damit zu befüllen oder das Wasser etwa zum Gießen von Pflanzen einzusetzen.

Regenbecken auf den Dächern von Bürogebäuden

Als Vorzeigeprojekt gilt zum Beispiel das Neubaugebiet „Buckower Felder“ im Süden der Stadt. Dort sollen bald 900 neue Wohnungen für 2500 Menschen bezugsfertig sein, plus Kindertagesstätte, Jugendeinrichtung und Gewerbefläche. Lange bevor mit dem Bau der Häuser begonnen wurde, rückten Wasserexperten an und schufen im Boden aus Betonteilen eine eigene Infrastruktur für eine Schwammstadt. Nun gelangt das Regenwasser in den Untergrund, wird Bäumen zugeführt, in Mulden gespeichert und bei Starkregen in ein kleines Überschwemmungsgebiet geleitet, das als „Landschaftspark“ konzipiert ist. Das Viertel, heißt es im Konzept, soll den natürlichen Wasserkreislauf imitieren.

Ein weiteres Vorzeigeprojekt befindet sich mitten im Zentrum: Derzeit wird der Gendarmenmarkt so umgebaut, dass Regenwasser in den Boden abfließt. Im Untergrund entstehen große Auffangbecken. Auch Investoren für Bürogebäude sind an die neuen Ziele gebunden, was man den Neubauten von außen nicht ansieht. Auf den Dächern jedoch sind weitläufige Auffangbecken für Regenwasser installiert, in den Innenhöfen gibt es Grünflächen – alles mit dem Ziel, das Regenwasser nicht mehr über die Kanalisation zu entsorgen.

Die Schwammstadt entsteht auch in großer Höhe: Begrünte Dächer können Regen hervorragend aufnehmen, speichern und verdunsten lassen, sodass die Kanalisation entlastet wird. Zudem schaffen sie für die Insekten- und Vogelwelt neue Lebensräume. Mit einem Programm namens „GründachPlus“ fördert die Senatsverwaltung für Umwelt Projekte, die gleichermaßen Natur und Klimaanpassung zugutekommen. In jüngerer Zeit wurde damit ein Hektar neu begrünt, 16 Hektar sind in Vorbereitung. Rund 600 Hektar Gründächer gibt es inzwischen in Berlin – zusammengenommen eine 2,5 mal 2,5 Kilometer große Fläche. Ende April verkündete die Senatsverwaltung stolz, dass mit ihrer Förderung auf 212 Quadratmetern das erste „Green Roof Lab mit wildem Grün“ zum Schutz der Biodiversität fertiggestellt worden sei.

Kampf um jeden Quadratmeter

Es passiert also einiges. Doch die Zahlen machen zugleich klar, wo das eigentliche Problem liegt: Der Umbau zur Schwammstadt geht im großen Bestand der Gebäude und Flächen viel zu langsam voran. So gibt es etwa in Berlin 10.000 Hektar Dachfläche. Beim derzeitigen Tempo würde es Jahrhunderte dauern, bis alle begrünt sind. Zu neuen Pflichten für die Besitzer bestehender Häuser konnte sich bisher noch kein Senat durchringen. Zu groß ist die Angst, sich mit kostspieligen zusätzlichen Auflagen unbeliebt zu machen.

Bei anderen dringend nötigen Maßnahmen gibt es in der Stadt massive Widerstände, wenn zum Beispiel Parkplätze wegfallen und begrünt werden sollen. „Entsiegelung nimmt Fläche in Anspruch“, sagt Agenturchefin Nickel. Um das Wasser von 100 Quadratmeter Stadt dezentral zu versickern, brauche man im Durchschnitt 20 Quadratmeter freie Fläche. „Und das ist oft schwierig, wenn gleichzeitig um jeden Quadratmeter gerungen und gestritten wird, ob für Aufenthalt, Parkplätze, Radwege, Stadtbäume, Rettungswege oder ÖPNV.“

Die Sanierungsrate bei Straßen und Grundstücken liege in Berlin „auf jeden Fall unter einem Prozent pro Jahr“, sagt Nickel. „Da kann man erkennen, mit welcher Geschwindigkeit wir unterwegs sind.“

„Mini-Moore“ unweit vom Potsdamer Platz

Die Verwandlung Berlins zur Schwammstadt kommt also nur in Trippelschritten voran, während die Wasserkrise gefährlich Fahrt aufnimmt.

Der Blick in einen Hinterhof im Stadtzentrum zeigt, um wie viel weiter Berlin schon sein könnte, wäre nur entschlossen genug gehandelt worden. Vom Potsdamer Platz aus sind es nur wenige Schritte bis zur Bernburger Straße. Dort befindet sich ein begrünter Hinterhof der besonderen Art. In einem großen umzäunten Gelände wächst auf viereckigen, mit Beton eingefassten Flächen Moos und Schilf. „Ich nenne sie unsere Mini-Moore“, sagt Anja Steglich, Landschaftsarchitektin und Projektleiterin der von der TU Berlin getragenen StadtManufaktur, einem Thinktank für urbane Erneuerung. An diesem Morgen ist eine Besuchergruppe der bayerischen Hanns-Seidel-Stiftung zu Gast, um sich die „Roof Water Farm“ anzuschauen.

„Das Regenwasser aus den benachbarten Wohngebäuden landet auf unserer Fläche, wo es langsam verdunstet und dabei die Umgebung kühlt“, sagt Steglich, „man merkt es, wenn man im Sommer hier steht. Das ist eine viel niedrigere gefühlte Temperatur als rundherum im Viertel.“ In einem Holzgebäude wird zugleich das Abwasser der Anwohner vor Ort geklärt und Wärme aus dem Wasser nutzbar gemacht. Fasst man mit der Hand in das feucht-weiche Moos, kann man spüren, was Schwammstadt bedeutet. Die Pflanzen haben sich mit dem Regen der vergangenen Tage vollgesogen.

Eine Frage der Prioritäten

Als „Reallabor für blau-grüne Infrastruktur“ präsentiert sich das Projekt heute. Es stammt aber bereits aus dem Jahr 1987, aus der fernen Zeit vor dem Fall der Berliner Mauer. Damals richtete Berlin die Internationale Bauausstellung aus. Zu deren Zielen gehörte es zu zeigen, wie eine „sozial-ökologische Stadterneuerung“ gelingen kann. Die Klimakrise stand 1987 noch nicht im Vordergrund, aber das Bewusstsein war bereits ausgeprägt, dass Wasser ein knappes, wertvolles Gut ist und Städte im Sommer Kühlung brauchen. Seit 2013 wirkt Steglich daran mit, das Gelände weiterzuentwickeln, samt neuer Ansätze wie Düngerproduktion, Fischzucht und Salatanbau. Sie gehört damit zu den Pionierinnen der Schwammstadtbewegung – und der Umbau geht ihr viel zu langsam. „Berlin war ganz früh vornedran, mit großer Resonanz und Aufmerksamkeit“, sagt sie, „aber solche wegweisenden Konzepte dann wirklich in der Fläche umzusetzen, darin war und ist die Stadt nicht gut.“

„Wir haben kein Wissens-, sondern ein eklatantes Umsetzungsdefizit“, sagt auch der Geoökologie Friedrich Hetzel von der Deutschen Vereinigung der Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Kommunen beschäftigten zwar Manager für Klimaanpassung, aber wenn andere Prioritäten, etwa Parkplätze, zur Disposition stünden, würden diese Experten meist nicht gehört: „Entsiegelung, der Aufbruch bebauter Flächen, rückt dann schnell in weite Ferne.“

Volksentscheid für mehr Straßenbäume?

Das ist auch beim Umgang Berlins mit der Stadtnatur der Fall. Expertinnen und Experten preisen den natürlichen Wasserkreislauf als Vorbild und loben die Rolle von Stadtbäumen und Kleingewässern für die Schwammstadt in den Himmel. Zugleich mehren sich die Zeichen, dass die Regierungskoalition von CDU und SPD beim Naturschutz den Rückwärtsgang einlegt. Der für Stadtentwicklung und Bauen zuständige Senator, Christian Gaebler (SPD), hat ein sogenanntes „Schneller-Bauen-Gesetz“ vorgelegt, mit dem Bauvorhaben aller Art der Weg geebnet werden soll. Statt der Schwammstadt soll es eine Schwemme schneller Bauerfolge geben.

„Die geplante Gesetzgebung lässt einen unwiederbringlichen Verlust an Natur und Landschaft und damit einen Schaden großen Ausmaßes erwarten“, ohne dass Bauen wirklich beschleunigt werde, warnt die Landesbeauftragte für Naturschutz und Landschaftspflege, Aletta Bonn.

Im Frühjahr erlebte die Stadt eine massive Welle von Baumfällungen, die Bürger vergeblich aufzuhalten versuchten. In einem Fall fielen 63 Straßenbäume der Axt zum Opfer, nur damit für eine Baustelle nicht zeitweilig eine Fahrspur für Autos verschwindet. Statt zu steigen, ist die Zahl der Straßenbäume in der Stadt zuletzt geschrumpft. Während etwa in Paris Bäume am laufenden Band gepflanzt werden, um in Zukunft genug Schatten und Versickerungsflächen zu haben, standen in Berlin im vergangenen Jahr 3026 Anpflanzungen junger Bäume 6715 Fällungen gegenüber.

Vor diesem Hintergrund will eine Initiative ab Mai Unterschriften für einen Volksentscheid über die Zukunft des Stadtgrüns sammeln. Die Forderung von „BaumEntscheid“: Die Zahl der Straßenbäume soll bis 2025 auf 800.000 wachsen, also fast verdoppelt werden. „Wir müssen Berlin mit mehr Stadtgrün und mehr Bäumen zuverlässig bis 2035 auf mehr Hitze, Dürre und Starkregen vorbereiten“, fordert die Initiative.

Amphibien – Maskottchen der Schwammstadt?

Im Nordosten der Stadt geht es in einem aktuellen Flächenkonflikt ebenso symbolträchtig zu. Am Pankower Tor haben sich 30 Hektar früheres Eisenbahnland seit der Wende zu einem Rückzugsraum für die Natur und zu einer veritablen Kaltluftschneise für die im Sommer hitzegeplagte Innenstadt entwickelt. Das Gebiet soll mit einem Möbelmarkt und Wohnungen bebaut werden. Ausgerechnet hier lebt Berlins letzte bekannte Population der Kreuzkröte, einer Amphibienart, die in Deutschland vom Aussterben bedroht ist.

Am Tor des weitläufigen Geländes steht an einem warmen Abend Ende April Juliana Schlaberg, Teamleiterin Naturschutz beim Umweltverband Nabu Berlin, und wartet darauf, dass die Tiere mit ihrem Balzkonzert anfangen. Sie deutet auf einen Tümpel, der von niedrigen Sträuchern umgeben ist. „Solche wertvollen Kleingewässer gibt es einige auf dem Gelände, aber jetzt sollen sie zugeschüttet werden“, sagt sie und beschreibt, was sich statt der Stadtnatur hier bald erstrecken soll: ein riesiger Kundenparkplatz des Möbelhauses. „Noch mehr Asphalt, noch mehr Erhitzung, irgendwann in nicht mehr allzu ferner Zukunft wird man es im Sommer in dieser Stadt vor lauter Hitze einfach nicht mehr aushalten, die Leute werden fliehen wollen“, sagt Schlaberg.

Nach Anbruch der Dunkelheit hört die Ökologin den Kröten aufmerksam zu: „Wenn wir es nicht einmal schaffen, eine vom Aussterben bedrohte Kröte zu schützen, ist das ein sehr schlechtes Zeichen.“ Mit Hitze und Trockenheit kann die Kreuzkröte gut umgeben, sie ist eigentlich hart im Nehmen und liebt sogar felsigen Untergrund. Aber zum Laichen braucht sie flache Gewässer, von denen es auf dem Gelände ein gutes Dutzend gibt. Die Kreuzkröte lebt in Berlin nur noch auf diesem einen Fleck, der unter dem Möbelhaus verschwinden soll. Die geplante Umsiedlung der Tiere auf ein neues Areal könnte leicht schiefgehen, sagt Schlaberg.

Kleingewässer in schlechtem Zustand

Eigentlich müssten Amphibien so etwas wie die Maskottchen der Schwammstadt sein. Ebenso sinnvoll wie die Pflanzung von Bäumen wäre es, im ganzen Stadtgebiet neue Kleingewässer anzulegen. Sie könnten in Hitzeperioden ihre Umgebung kühlen und der Tierwelt neue Biotope verschaffen. Die Realität sieht anders aus: Die meisten Amphibienarten sind in ihrem Bestand gefährdet. Von 400 Kleingewässern, die es im Berliner Stadtgebiet noch gibt, „befinden sich viele in extrem schlechtem Zustand, was dringendes Handeln (…) insbesondere für Amphibien erfordert“, verlangten die für wissenschaftlichen Rat bestellten Naturschutzexperten der Stadt schon 2022. Der Senat nennt die Kleingewässer zwar liebevoll „blaue Perlen“. Doch auch hier fehlt es an Lösungen in der Fläche: Man habe „mit dem Ziel einer Prioritätensetzung, ausgehend von circa 100 Kleingewässern, im Ergebnis 30 Realisierungsgewässer identifiziert, darunter zwei Pilotgewässer“, teilt der Umweltsenat mit. Doch das Vorhaben, diese zwei Gewässer besser zu schützen, indem sie mit Regenwasser aus umliegenden Häusern versorgt werden, kommt nur langsam voran. Geld steht auch noch nicht zur Verfügung. Pläne für ein stadtweites Netz neuer Kleingewässer, um die vielbeschworene „blau-grüne Infrastruktur“ zu schaffen, sind nicht einmal in Sicht.

Neue Herausforderungen kommen hinzu: Das „Kompetenzzentrum Wasser“ weist auf ein zusätzliches Problem hin, das nicht nur Amphibien betrifft, sondern auch Menschen: Wenn Regenwasser über Dachflächen, Fassaden und Straßen fließt, nimmt es eine Vielzahl von potenziell schädlichen Chemikalien mit sich – Biozide, die beim Dachausbau eingesetzt werden, Flammschutzmittel, Giftstoffe aus dem Abrieb von Reifen. Es sei wichtig, dass die Vorteile der Schwammstadt „nicht durch belastetes Regenwasser gemindert oder sogar ins Gegenteil verkehrt werden“, warnen die Experten. Nötig wäre es deshalb, beim Bauen auf gefährliche Chemikalien zu verzichten und Filtersysteme zu schaffen.

Schafft Berlin es noch rechtzeitig, zu einer funktionierenden Schwammstadt zu werden?

Initiativen wie in der Fritschestraße, Projekte wie die „Buckower Felder“ und „GründachPlus“ zeigen, dass viele Lösungen bereits existieren. So hat die Regenagentur zum Beispiel errechnet, dass 125 Hektar Sickerfläche hinzukämen, würden alle Baumscheiben auf zwölf Quadratmeter vergrößert. 10.000 Regentonnen, wie sie die Initiative „Wassertanke“ anstrebt, könnten bei Starkregen ebenso viele Kubikmeter Wasser zwischenspeichern und anschließend Gießwasser spenden. Das zeigt, wie wichtig lokale Initiativen sind.

Zigarettenstummel und Pflasterwüste

Aber es mangelt an Lösungen für die Fläche. Senat und Bezirke beteuern zwar ihren guten Willen. Noch immer fehlt jedoch die Strategie, wie stadtweit in alten wie neuen Gebäuden und auf allen asphaltierten Flächen die Schwammstadt rechtzeitig entsteht. Auf Modellprojekte, Pilotvorhaben und kleine Förderprojekte zu setzen ist angesichts der Klimaprognosen riskant. Denn am Ende zählt für die Lebensqualität in der Stadt nicht guter Wille, sondern die Wasserbilanz.

Anja Steglich von der StadtManufaktur der TU Berlin fordert ein viel größeres Tempo: „Sonst droht Wassernot das ganze Leben in der Stadt massiv einzuschränken.“

Wie wenig konsequent der Senat vorgeht, zeigt Stadtentwicklungssenator Gaebler vor der eigenen Haustür. Im Eingangsbereich seiner Behörde am Fehrbelliner Platz hängt zwar ein Plakat, das dazu auffordert, Baumscheiben zu begrünen. Doch die wenigen Bäume vor Ort sind in enge Quadrate gequetscht, die voll mit Zigarettenstummeln und Hundehinterlassenschaften sind. Dort, wo die für die Transformation Berlins zur Schwammstadt zuständigen Beamten und Angestellten ein- und ausgehen, erstrecken sich ein großer Parkplatz und eine Pflasterwüste.