- RiffReporter /

- Umwelt /

Vogel, Mücke, Mensch & Hitze: Wie sich das West-Nil-Virus in Deutschland ausbreitet

Vogel, Mücke, Mensch: Wie sich bei Hitze das West-Nil-Virus in Deutschland ausbreitet

Mit einem toten Bartkauz fing 2018 alles an, inzwischen erkranken auch hierzulande jeden Sommer Vögel, Pferde und Menschen an der Tropenkrankheit, die von unserer heimischen Stechmücke übertragen wird. Eine virologische Spurensuche

Anfang September 2019, ein kleiner Ort bei Leipzig. Die letzten Sommerferientage waren mit über 30 Grad nochmal richtig heiß gewesen. Dann ging die Schule wieder los – und bei Hausärztin Silvia Bittner rollte eine seltsame Krankheitswelle an. Mehrere Patientinnen und Patienten klagten über hohes Fieber, Gliederschmerzen sowie einen Ausschlag am Oberkörper. „Sowas sieht man nicht alle Tage“, erinnert sie sich. „Also fuhr ich das ganz große Labor, mit Bluttest auf Geschlechtskrankheiten, Masern und so weiter. Leider ohne erhellendes Ergebnis.“

Kurz darauf las die Ärztin auf ihrer Handy-App die Schlagzeile: „Vogel mit West-Nil-Virus in Sachsen gefunden“. Sie stutzte: West-Nil-Virus – was war das nochmal? Sie googelte, entdeckte Fotos von toten Sing- und Greifvögeln, las, das Virus sei von Stechmücken auch auf Menschen übertragbar, fand schließlich Fotos von Ausschlägen, die ihr bekannt vorkamen – und rief erneut beim Labor an. „Die haben erst mal geschmunzelt“, erinnert sie sich. „Aber ich insistierte: Lassen Sie meine Proben bitte auf das West-Nil-Virus testen!“ Ein paar Tage später klingelte ihr Telefon Sturm: das Labor, das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin aus Hamburg, das Gesundheitsamt. Sie war auf der richtigen Spur gewesen.

Der Anfang der Spur liegt in tropischen Breiten. 1937 war das West-Nil-Virus bei einer kranken Frau in Uganda entdeckt worden, ab den 1960 er-Jahren registrierten südeuropäische Länder Ausbrüche unter Zugvögeln, später unter Menschen. Mit der Klimaerwärmung verbreitete sich das Virus dann nordwärts, bis es am 16. August 2018 zum ersten Mal in Deutschland nachgewiesen wurde: bei einem verendeten Bartkauz aus dem Zoo von Halle an der Saale.

Kurz darauf erkrankte in Bayern der deutsche Patient Zero: Ein Tierarzt, der einen weiteren toten Bartkauz untersucht hatte und sich höchstwahrscheinlich über einen Kontakt mit seinen Schleimhäuten infizierte.

2019 nahm die Ausbreitung des Virus weiter Fahrt auf. Erst erkrankten in mehreren ostdeutschen Bundesländern Dutzende Wild- und Zoovögel – Eulen, Finken, Meisen, Habichte, Flamingos, Papageien etc. –, außerdem Pferde. Und dann Menschen. Nicht nur Patient:innen von Ärztin Bittner, auch in anderen sächsischen Landkreisen sowie in Sachsen-Anhalt und Berlin. Die meisten hatten nur grippeähnliche Symptome, das so genannte West-Nil-Fieber. Doch einige entwickelten auch eine schwere Hirn- oder Hirnhautentzündung und mussten in Intensivstationen behandelt werden.

Es war nur eine Frage der Zeit, dass es auch zu autochthonen Ausbrüchen kommt.

Jonas Schmidt-Chanasit, Leiter der Abteilung Arbovirologie und Entomologie am Bernhard Nocht Institut für Tropenmedizin

Für Jonas Schmidt-Chanasit, Experte für von Mücken übertragbare Krankheiten am Hamburger Bernhard Nocht Institut für Tropenmedizin, keine Überraschung. Er sagt: „Es war nur eine Frage der Zeit, dass es auch zu autochthonen Ausbrüchen kommt.“ So nennen es Forschende, wenn zum Beispiel Tropenkrankheiten nicht über Reisende eingeschleppt werden, sondern heimisch geworden sind.

Der Grund: Die Überträgerin war schon immer da – unsere heimische Stechmücke Culex pipiens. Sticht sie bestimmte Wild- oder Zoovogel-Spezies wie etwa Habichte oder Eulen, Flamingos oder Papageien, vermehrt sich das Virus in deren Blut stark – sie wirken als so genannter „Amplifikator“: Die nächste Mücke, die zusticht, nimmt dann eine höhere Virenmasse auf. Früher war an dieser Stelle jedoch Schluss mit der Verbreitung, denn Pferde und Menschen gelten als „Fehlwirte“. Sie können zwar erkranken, aber bilden keine hohe Viruslast.

Nun verändert die Klimaerwärmung die Lage: mildere Winter und Hitzewellen im Sommer. „Das Virus übersteht die kalte Jahreszeit inzwischen ohne Probleme in den überwinternden Stechmückenweibchen“, sagt Schmidt-Chanasit. „Es braucht dann mehrere heiße Sommertage und Tropennächte über 20 Grad, um sich schnell in den Stechmücken vermehren zu können. Dabei hilft, dass Stechmücken bei höheren Temperaturen die Blutmahlzeiten schneller verdauen, schneller Eier produzieren und auch häufiger stechen. Insofern steigt mit den immer heißeren Sommern die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Virus weiter ausbreitet.“

Kein Wunder also, dass das Virus in den Fokus der Wissenschaft gerückt ist: Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), das sich als Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit unter anderem um erkrankte Vögel und Pferde kümmert, kooperiert mit dem Hamburger Bernhard Nocht Institut für Tropenmedizin (BNITM) sowie dem Robert Koch-Institut (RKI), das die menschliche Gesundheit in Deutschland überwacht und erforscht. 2019 hat das RKI Gesundheitsämter, Kliniken und Praxen über das neue Virus informiert. Seit 2020 werden vom 1. Juni bis zum 30. November Blutspenden gleich mehrfach auf das Virus untersucht, genau wie auf HIV oder Hepatitis-Viren.

Außerdem sammelt das RKI die Krankenzahlen und -fälle auf Bundesebene, was gar nicht so einfach ist. „Wie viele wir finden, hängt davon ab, wie viele Blutspenden positiv getestet werden, und wie aufmerksam die Ärztinnen und Ärzte sind“, sagt Christina Frank, Expertin für tropische Infektionen am RKI. „Wir wissen, dass etwa 80 Prozent der Infizierten keine oder nur leichte Symptome haben. Der Grund ihrer Erkrankung bleibt daher mit hoher Wahrscheinlichkeit unerkannt, sie gehen also nicht in die Statistik ein.“ Umgerechnet auf das Dorf von Ärztin Silvia Bittner heißt das: Vermutlich waren dort um die 50 Personen infiziert.

Gleichwohl gelangt als belastbare Zahl nur die der Patienten ans RKI, bei denen sich das West-Nil-Fieber zu einer schwereren neurologischen Erkrankung wie einer Hirn- oder Hirnhautentzündung weiterentwickelt, erklärt Christina Frank. „Das ist etwa ein Prozent der Infizierten.“

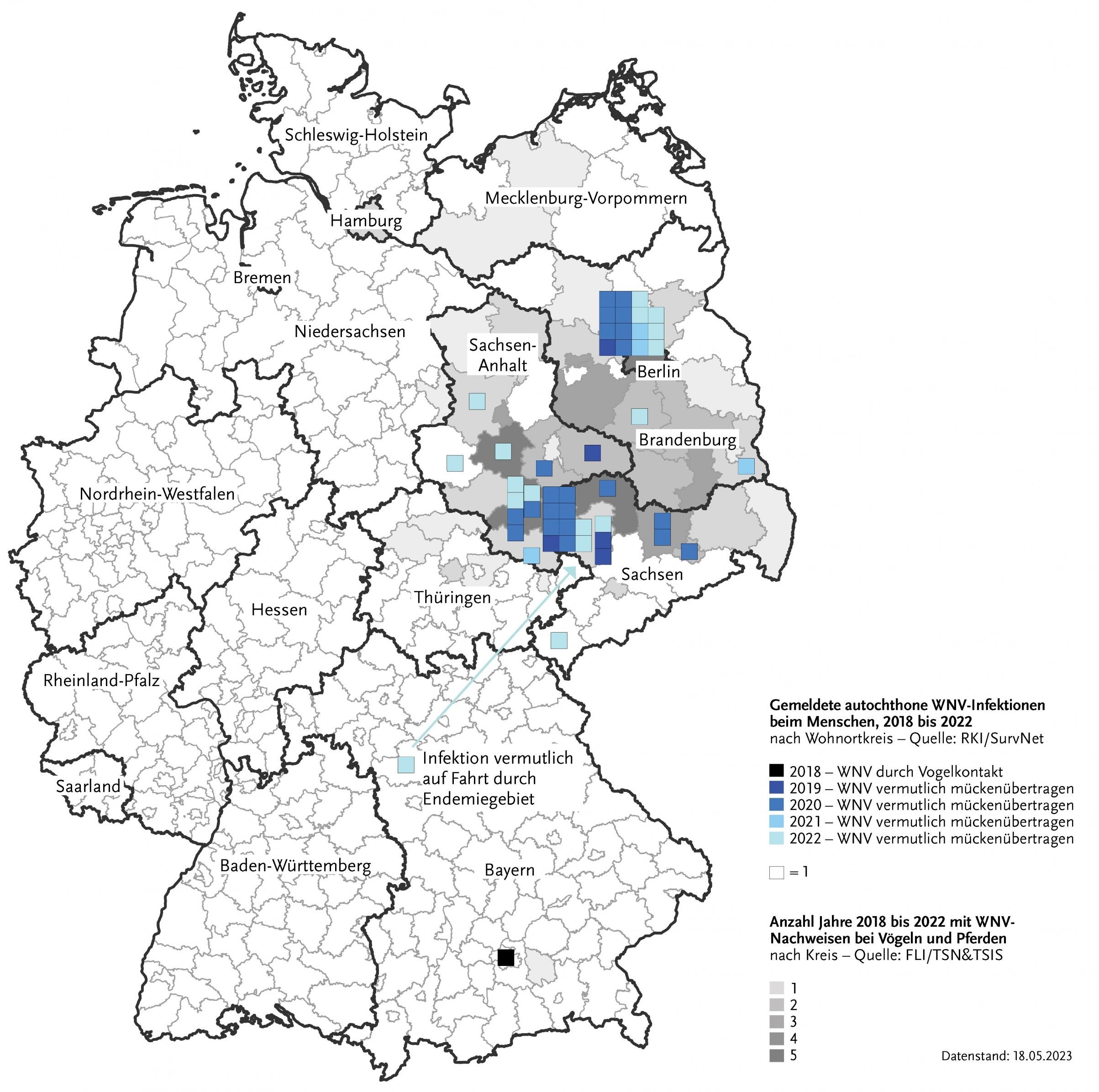

Entsprechend gering sind die offiziellen Zahlen: Für 2020 meldete das RKI 22 sogenannte autochthone Infektionen und einen ersten Todesfall. Im vergleichsweise kühlen Sommer 2021 kam es nur zu vier registrierten Erkrankungen, im heißen vergangenen Jahr 2022 dann zu 17.

Bislang erkrankten Menschen nur an Wohnorten, wo es im Umkreis auch infizierte Vögel gab.

Christina Frank, Abteilung für Infektionsepidemiologie am Robert Koch-Institut

Alle Infektionen begannen zwischen Ende Juli und Ende September. Ihre weitere Gemeinsamkeit: „Bislang erkrankten Menschen nur an Wohnorten, wo es im Umkreis auch infizierte Vögel gab“, so Frank. „Nur eine erkrankte Person hat sich mutmaßlich bei einer Reise durchs Endemiegebiet angesteckt.“ Gemeint sind damit die Kreise in den ostdeutschen Bundesländern Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

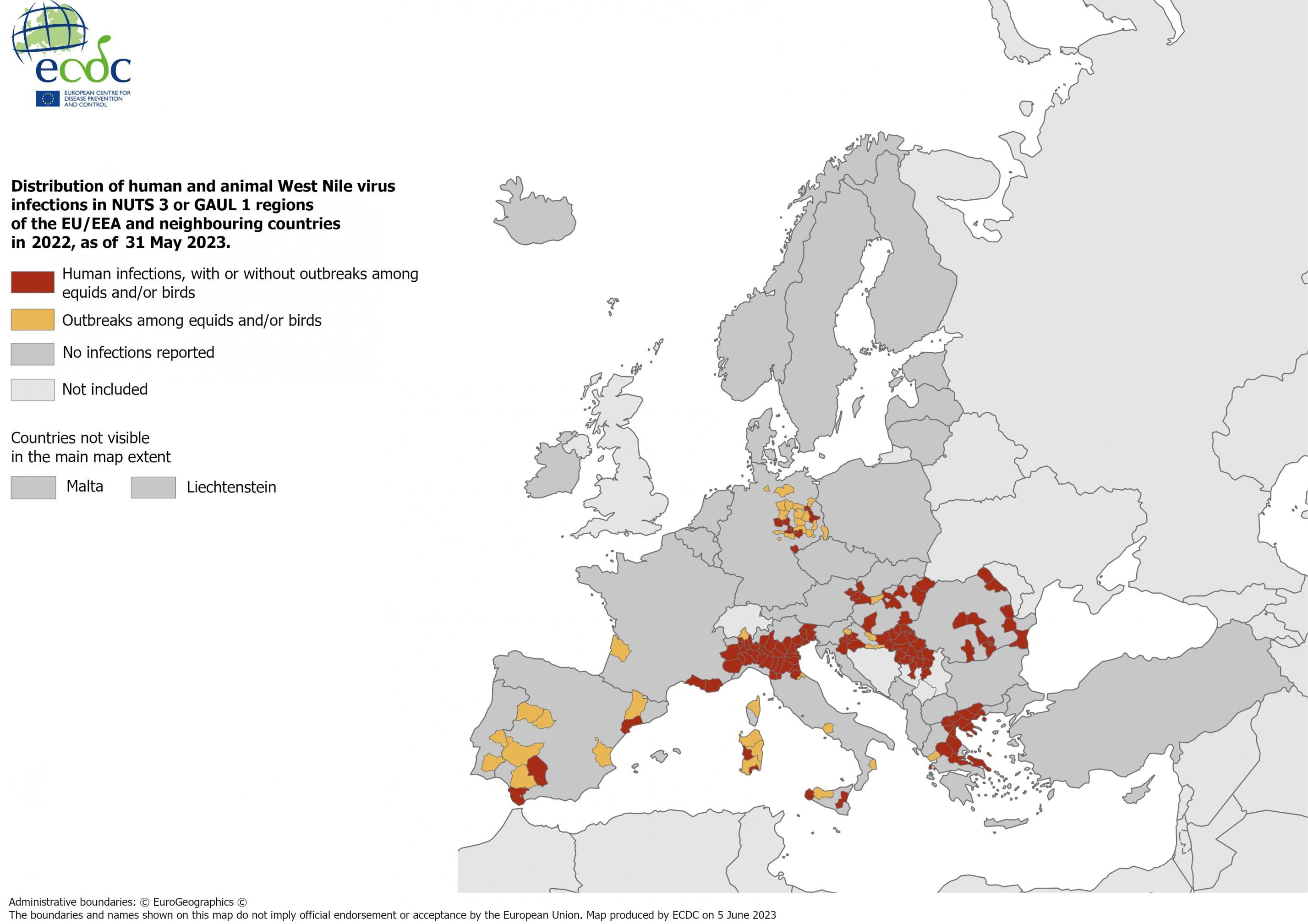

Europaweit war der Hitzesommer 2018 das gravierendste West-Nil-Fieber-Jahr. Über 2000 Menschen wurden mit der Krankheit diagnostiziert und den Gesundheitsbehörden gemeldet – das bedeutet bei einer Dunkelziffer von 80 Prozent 10 000 Infizierte. 180 Menschen starben.

In den Sommern darauf nahmen die Zahlen ab. 2022, im heißesten europäischen Sommer seit Beginn der Messungen, folgte dem European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) zufolge das nächste Hoch: Es gab 1340 gemeldete Krankheitsfälle und 116 Todesfälle – über die Hälfte davon aus Italien. Deutschland stand an vierter Stelle mit neu gemeldeten Infektionen in den Landkreisen Harz, Vogtlandkreis, Salzlandkreis, Dahme-Spreewald, Magdeburg und Teltow-Fläming. 116 Erkrankte starben.

Auch bei den Tieren stand Deutschland 2022 in der Top Five mit 16 Ausbrüchen bei Pferden und 53 Ausbrüchen bei Vögeln. Betroffen waren seit 2018 Wildvögel wie Sperlinge, Rabenvögel, Meisen oder Amseln wie auch Zootiere wie Flamingos, Eulen, Sittiche, Ibisse oder Pinguine aus Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern sowie aus Hamburg, dem bislang einzig betroffenen westdeutschen Bundesland.

„Nicht alle Vögel sind nach einer Infektion gleich empfänglich“, weiß Tierärztin Ute Ziegler, die am FLIdas West-Nil-Virus erforscht. „Einige Vogelarten entwickeln eine hohe Viruslast im Blut, werden schwer krank, können versterben und sind auch enstprechend infektiös. Viele Wirbeltiere wie Hunde oder Wildschweine erkranken trotz Infektion nicht, ebenso Nutzgeflügel in Freilandhaltung wie Hühner, Enten oder Gänse. In der Forschung nützen wir diese Arten als Wächter-Tiere: Wir finden über Blutuntersuchungen auf spezifische Antikörper heraus, ob das Virus in einem Gebiet zirkuliert. So können wir die Gefährdungslage für Menschen regional einschätzen.“

Die unterschiedliche Empfänglichkeit der Vogelarten für das Virus ist bislang nicht aufgeklärt.

Ute Ziegler, Laborleiterin am Institut für neue und neuartige Tierseuchenerreger des Friedrich-Loeffler-Instituts / Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

„Bei Zoo und Gehegevögeln wie Eulen, Habichten, Sittichen oder Flamingos hingegen vermehren sich die Viren rasant, und häufig versterben diese Arten auch sehr schnell – die unterschiedliche Empfänglichkeit der Vogelarten ist bislang nicht aufgeklärt. Werden die Vögel sichtbar krank, fällt das den Tierpflegern oder Besitzern schnell auf. Meist checkt dann ein Veterinär, was los ist und leitet eine Laboruntersuchung ein. Verstorbene Vögel werden ohnehin zumeist zielgerichtet untersucht.“

Stellt ein Labor der Landesbehörden oder des FLI fest, dass das West-Nil-Virus dahintersteckt, muss die Erkrankung als anzeigepflichtige Tierseuche über das zuständige Veterinäramt gemeldet werden. Tote oder apathisch wirkende Wildvögeln wiederum werden häufig von Bürger:innen in Tierkliniken oder Tierauffangsstationen gebracht, die dann ebenfalls Untersuchungen einleiten.

Bei Pferden wie bei Menschen recherchieren die verantwortlichen Behörden auch, wo die Ansteckung erfolgt sein könnte, ähnlich wie bei Corona. So kann Ute Ziegler vom FLI für fast jedes erkrankte Pferd genau berichten, wo es in der Infektionszeit gehalten wurde.

In Berlin, einem der West-Nil-Hotspots, untersuchen die Tierärzte und Epidemiologen Dirk Werber und Claudia Ruscher von der Abteilung Surveillance im Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGESO) nach jeder humanen Erkrankung mögliche Ansteckungsorte – und gehen auch auf Mückenjagd. „Uns interessiert, wo in Berlin infizierte Mücken leben“, sagt Ruscher.

An der Berliner Charité werden die Mücken dann auf das Virus untersucht. Im Sommer 2021 fanden die Forscher auf diese Weise heraus, dass sich in derselben Kleingartensiedlung, in der sie infizierte Mücken fingen, ein Mann mit dem West-Nil-Virus ansteckte und erkrankte.

Wir wollen vorbereitet sein, wenn sich die Lage verschlimmert.

Dirk Werber, Fachgruppenleiter Surveillance und Epidemiologie von Infektionskrankheiten am Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin

„Infizierte Mücken tauchen inzwischen an mehreren Stellen im Stadtgebiet auf“, sagt Ruscher. Ziel ihrer Untersuchungen sei es daher, diese Orte sowie Fundorte infizierter Vögeln zu kartieren. „Wir wollen vorbereitet sein, wenn sich die Lage verschlimmert“, ergänzt Dirk Werber. „Am wirksamsten wäre es, dort die Verbreitung der Mücken zu verhindern, etwa indem in Kleingartensiedlungen routinemäßig Teiche oder Pflanzen-Untersetzer überprüft werden, in denen ihre Larven gedeihen.“

Um zu erfahren, welche Methoden sich dazu eignen, reisen die beiden Experten noch im Juli an den Oberrhein, wo die Expertengruppe KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage) seit vielen Jahren Erfahrungen mit unliebsamen Stechmücken hat.

Würde es Sinn machen, die Bevölkerung zu warnen, wenn sich Todesfälle unter Vögeln häufen? Sachsens Gesundheitsbehörde sagt dazu: „Aktuell ist in Sachsen bei einem Vogel-Cluster keine “Gesundheitswarnung„ oder Ähnliches für Anwohner geplant. Eine Bewertung, ob eine solche Warnung sinnvoll ist bzw. bei welchem Ereignis oder Schwellenwert sie erfolgen sollte, ist noch nicht abgeschlossen.“

Ein Impfstoff gegen das West-Nil-Viurs, wie er bereits für Pferde existiert und von der Ständigen Impfkommission auch empfohlen wird, wäre eine weitere Lösung. „Doch für Menschen ist derzeit keine Zulassung absehbar“, bedauert Jonas Schmidt-Chanasit vom BNITM. „Derzeit hilft in Endemiegebieten nur, sich vor Stichen zu schützen.“ Klar sei aber: „Eine infizierte Stechmücke reicht, um das Virus weiterzuverbreiten. Würde sich das Virus demnächst auch in andere Ballungsräume ausbreiten, wie das Ruhrgebiet oder die Rhein-Main Region, dann können die Fallzahlen sprunghaft ansteigen.“

Das FLI geht das Problem von anderer Seite an: Schon 2011 erforschte Ute Ziegler, ob beziehungsweise welcher Pferde-Impfstoff gegen das West-Nil-Virus auch bei Greifvögeln wirkt. Einer davon, ein Totimpfstoff, wurde 2021 auch an verschiedene Vögeln – wie zum Beispiel Flamingos, Eulen, Papageien – im Erfurter Zoopark verimpft, der den Tod weiterer wertvoller Vögel verhindern wollte. Mit Erfolg: „2022 starb dort kein einziger geimpfter Vogel, obwohl das Virus bewiesenermaßen zirkulierte“, sagt Ziegler. „Können wir die Vogelarten impfen, die als Virus-Verstärker gelten, verringern wir in jedem Fall dessen Weiterbreitungsrisiko. Unter Vögeln wie auch dann die Übertragung von der Stechmücke auf den Menschen.“