„Wir brauchen eine neue Taxonomie von Stresskrankheiten“

Dirk Hellhammer ist einer der bekanntesten Stressforscher unserer Zeit.

Im RiffReporter-Interview spricht er über neue Wege in der individualisierten Diagnose und Therapie komplexer Leiden sowie über die große Bedeutung frühkindlicher Erfahrungen für die lebenslange Neigung zu Stresskrankheiten.

"Heute läuft man leider mit neuen Ideen oft gegen eine Wand von Wissenschaftlern, die völlig verlernt haben, die Methoden primär dafür einzusetzen, ihre Konzepte und Hypothesen zu überprüfen. In der Wissenschaft sollte nichts in Stein gemeißelt sein.“

Professor Dr. Dirk Hellhammer starb am 1.12.2018 im Alter von 71 Jahren in seiner Heimatstadt Trier. Er hat der Stressforschung so viel geschenkt – unter anderem den Trierer Stresstest und die erste Methode zur Messung von Stresshormonen im Speichel. Nun wird er leider nicht mehr erleben, wie sich seine neue Idee der konzeptuellen Endophänotypen weiter durchsetzen und die Behandlung stressbezogener Gesundheitsstörungen verbessern wird. Ein riesiger Verlust!

Ich weiß, ihm war dieses Interview sehr wichtig.

Dirk Hellhammer beschäftigt sich bereits sein ganzes Forscherleben mit einem der wichtigsten Themen unserer Zeit. Der Trierer Psychobiologe ist Stressforscher. Nicht irgendeiner, sondern einer der vielzitiertesten und anerkanntesten Stressforscher überhaupt. Zu den Stresskrankheiten – genauer den stressbezogenen Gesundheitsstörungen – zählen die meisten psychischen Leiden, von Depressionen über posttraumatische Belastungs- oder Angststörungen bis hin zu ernsten Sucht- oder Schlafproblemen. So genannter toxischer – also ungesunder, weil zu starker oder dauerhafter Stress – befördert aber auch Stoffwechselkrankheiten wie Typ-2-Diabetes oder Adipositas und Herz-Kreislauf-Leiden aller Art. Selbst chronisch entzündliche Krankheiten, egal ob in Gelenken oder Darm, Schmerzleiden wie Fibromyalgie sowie manche Haut- und Krebserkrankung gelten heute als Krankheiten, die durch Stress gefördert werden

Doch neben dem Stress hat Hellhammer ein zweites großes berufliches Lebensthema: das so genannte Bench-to-bedside-Dilemma. Immer wieder fragt er sich: „Wie bringen wir die vielen neuen und wichtigen Erkenntnisse aus dem Labor am schnellsten ans Krankenbett?“ Und er fand dabei schon eine Reihe wichtiger Lösungen.

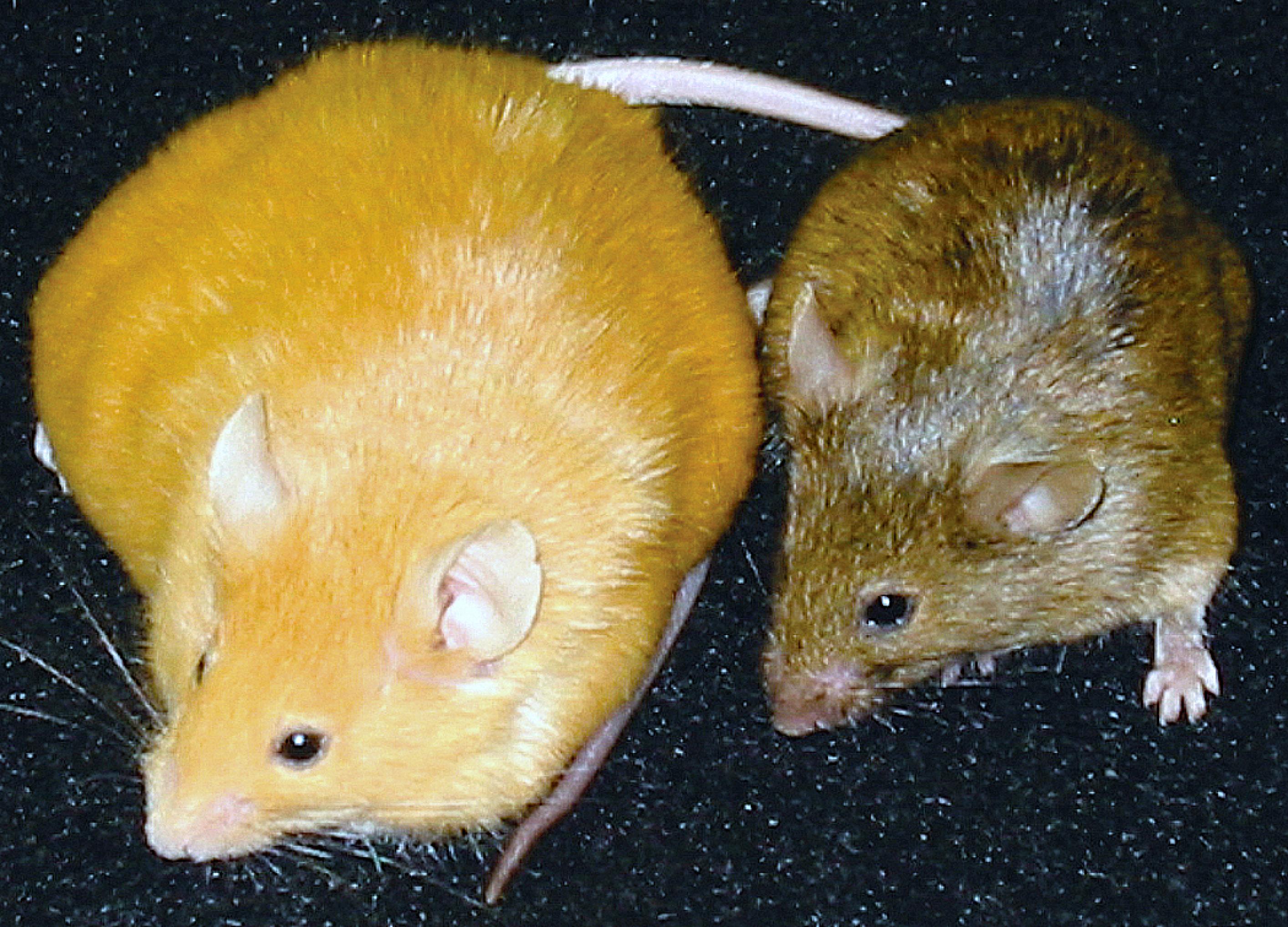

Das Wissen über physiologische Zusammenhänge wächst mit immer schnellerem Tempo, aber die Menschen profitieren davon kaum. „Es dauert immer länger, bis die Resultate aus der Grundlagenforschung bei den Patienten ankommen“, klagt Hellhammer. Beispielsweise veröffentlichte der kanadische Neurobiologe Michael Meaney schon im Jahr 2004, dass Erfahrungen, die Ratten in den ersten Tagen ihres Lebens machen, die Regulation wichtiger Gene in entscheidenden Nervenzellen auf Dauer verändern. Das macht die Tiere zeitlebens mehr oder weniger resilient. Sie haben also eine unterschiedlich gute Fähigkeit, mit Stress umzugehen.

Doch obwohl es mittlerweile zahlreiche Belege dafür gibt, dass Meaneys berühmte Resultate auf den Menschen übertragbar sind, „existiert in der Praxis noch kein Diagnostikverfahren und keine Therapie, die mit dieser Erkenntnis auf der Ebene der Molekularbiologie effizient arbeitet“, sagt Hellhammer. Lediglich in der Krankheitsprävention und bei der Erfassung von Patientendaten spricht sich allmählich herum, wie prägend die frühkindliche Phase im Leben eines Menschen sein kann.

Mit derart unvollständigen Anwendungen gab sich der Psychobiologe jedoch noch nie zufrieden. Schon mit seiner ersten Publikation, die er als Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt am Main im Jahr 1977 veröffentlichte, wollte er das Phänomen Stress nicht zum Selbstzweck verstehen. Er ergründete, was bei psychischen Belastungen im Nervensystem passiert, um Patienten mit Stresskrankheiten zu helfen. Von da an hatte Hellhammer seinen Weg gefunden. Der Stress, seine Folgen und Diagnose sowie die Therapie von Stresskrankheiten, ließen ihn nicht mehr los. Nur wenig später entwickelte er die erste Methode zur Messung von Stresshormonen im Speichel. Sein Verfahren wird heute in Forschung und Praxis von Psychologen überall benutzt.

Im Jahr 1993 – der Psychobiologe war nach mehreren Forschungsaufenthalten im In- und Ausland mittlerweile Professor an der Universität Trier – entwickelte er mit seinem Team den so genannten Trierer Stresstest. Jeder Psychologie-Student lernt heute in den ersten Semestern, wie man mit dieser standardisierten Methode kurz und einfach, vor allem aber auch in einer reproduzierbaren Form, erfassen kann, ob und wie sehr sich Menschen in einer ungemütlichen zwischenmenschlichen Situation unter Druck setzen lassen.

Schließlich spezialisierte sich Hellhammer auf die konzeptuelle Psychobiologie. Hinter diesem sperrigen Begriff verbirgt sich der Versuch, auf der Basis des stetig wachsenden Wissens über biologische Zusammenhänge möglichst systematische und umfassende Konzepte psychologischer Zustände zu entwerfen und zu überprüfen. Man ahnt natürlich, dass der Stressforscher hierbei immer die Anwendung des neuen Wissens im Blick behielt. Deshalb entwickelte er im Jahr 1999 „Neuropattern“, ein vergleichsweise einfaches Verfahren, mit dem Ärzte und Psychologen auch im beruflichen Alltag mit Hilfe von Fragebögen, Speicheltests und dem Erfassen von Herz-Kreislauf-Werten möglichst detaillierte Daten über die Art und Intensität des psychobiologischen Stresses ihre Patienten und Klienten erhalten.

Doch damit nicht genug: Auch mit seinem aktuellen Projekt bleibt der mittlerweile emeritierte Forscher seinem Lebensthema treu. Mit den Kollegen Gunther Meinlschmidt, Universität Basel, und Jens Prüssner, Universität Konstanz, entwickelte er einen neuen Ansatz zur Entwicklung personalisierter Therapien von Stresskrankheiten. Die Patienten werden dabei zunächst nach einer Reihe klar definierter Kriterien einem von zahlreichen so genannten konzeptuellen Endophänotypen zugeordnet. Die Psychologen berücksichtigen bei ihren Patienten sowohl molekularbiologische Informationen über geerbte Genvarianten oder epigenetisch – durch Anhängsel an die DNA oder angelagerte Proteine – gespeicherte Anweisungen zur Genregulation, als auch die aktuelle Stressanfälligkeit und psychische Belastung sowie Angaben zu frühkindlichen Erfahrungen und vieles mehr. Je nachdem, zu welchem der verschiedenen Endophänotypen ein Patient schließlich gehört, wird eine auf diesen Typ abgestimmte, individualisierte Therapie empfohlen.

Da es sich derzeit aber noch um eine theoretische, auf den Erkenntnissen der Grundlagenforschung basierende Typologie handelt, nennt Hellhammer sie konzeptuell. Zur Idee gehört deshalb auch die permanente Kontrolle, ob die Konzepte auch tatsächlich stimmig sind oder ob man im Angesicht der erzielten Resultate eventuell neue Endophänotypen oder erweiterte Diagnostikkriterien benötigt. Diese streng systematisierte Kombination aus Forschung, Anwendung, Statistik und Erfolgskontrolle ist aber nicht nur eine völlig neue, sich im Idealfall permanent selbst verbessernde Methode zur Behandlung und Vorbeugung von Stresskrankheiten. Sie verspricht vor allem eines: den besonders schnellen Sprung neuer Erkenntnisse aus dem Labor ans Krankenbett. Denn in die jeweiligen Konzepte fließt natürlich immer auch das aktuell Wichtigste aus Biologie und Psychologie hinein.

Dirk Hellhammer ist seinen beiden großen Zielen – das Phänomen Stress besser zu verstehen und das Bench-to-bedside-Dilemma zu lösen – mittlerweile also ein gutes Stück näher gekommen. Im folgenden Interview für die RiffReporter Koralle Erbe&Umwelt spricht er über konzeptuelle Endophänotypen und über die Revolution der Psychobiologie sowie der Diagnose, Prävention und Behandlung von Stresskrankheiten, die er sich von den neuen Ideen verspricht.

Peter Spork: Welche Entdeckungen aus Stressforschung und Biopsychologie der letzten Jahrzehnte schätzen Sie besonders? Hat sich die Therapie bereits verändert?

Dirk Hellhammer: Wir haben in den letzten Jahrzehnten viel darüber gelernt, wie das Gehirn bei Stressbelastung reagiert. Neue bildgebende Verfahren haben die Rolle einzelner Hirngebiete und deren Interaktion erhellt. Besonders relevant sind Befunde der Epigenetik, die zeigen, wie sich das Stress-Reaktionsnetzwerk im Gehirn im Verlauf seiner Reifung an jeweilige Umweltanforderungen anpasst. Das gilt vor allem für die vor- und nachgeburtliche Periode, welche lebenslang die Stressanfälligkeit „programmiert“. Derartige Dispositionen – etwa durch traumatische Erlebnisse der Mutter während der Schwangerschaft oder des Kindes im ersten Lebensjahr – finden sich bei etwa 50 bis 70 Prozent aller Patienten mit stressbezogenen Gesundheitsstörungen. Wer hier ein hohes Risiko aufweist, benötigt deshalb eine besonders große Unterstützung. In der Therapie setzen wir dann vermehrt auf edukative Maßnahmen, also auf Empfehlungen und Hilfestellungen, die den Patienten zeigen, wie sie am besten mit ihrem individuellen Risikoprofil umgehen können.

Wohin wird dieser neue Weg die Psychologie noch führen?

Stressbezogene psychische und psychosomatische Gesundheitsstörungen sind enorm komplex und interindividuell äußerst heterogen. Sie unterscheiden sich unter anderem bezüglich der Umwelteinflüsse – also des Lebensstils und der frühkindlichen Erfahrungen eines Menschen, bezüglich der Symptomatik und Varianten des Genoms – also des familiär geerbten Textes der DNA, aber auch bezüglich des Epigenoms – also der biochemisch gespeicherten Anweisungen, wie gut einzelne DNA-Abschnitte von den Zellen abgelesen werden können, und bezüglich des Mikrobioms – also der Zusammensetzung der in und auf einem Menschen lebenden Bakterien. Ziel der Präzisionsmedizin ist es, Subgruppen von Patienten mit gleichen Merkmalen zu identifizieren, um gezielt diagnostisch und therapeutisch intervenieren zu können. Im Moment sucht man nach den besten Strategien, um dieses Ziel zu erreichen. Das kann im einzelnen Fällen rasch gehen, bei anderen aber noch sehr lange dauern.

Warum fällt es der heutigen Biomedizin und Psychologie so unendlich schwer, Entdeckungen aus dem Labor und der Grundlagenforschung in Anwendungen an Patienten zu übertragen?

Die Gründe dafür sind vielseitig. Zum einen gibt es methodische Gründe. So lassen sich Erkenntnisse aus der präklinischen, meist tierexperimentellen Grundlagenforschung nur selten auf den Menschen übertragen. Einzelne Studien an Mensch und Tier sind oft nur schwer replizierbar, das heißt, man kann sie nicht ohne weiteres wiederholen. Zum anderen hindert die Infrastruktur von Universitäten einen kontinuierlichen Gedankenaustausch zwischen Grundlagenforschern und Therapeuten.

„Vor- und nachgeburtliche Belastungen sind mit Abstand der größte Risikofaktor für später im Leben auftretende stressbezogene Gesundheitsstörungen.“

Was sind Endophänotypen? Wozu braucht man sie?

Der Begriff „Endophänotyp“ kommt ursprünglich aus der Genetik. Gemeint ist, dass endogene – genetische – Merkmale charakteristische Krankheitsrisiken vorhersagen. In der Onkologie hat man zum Beispiel gezeigt, dass bestimmte Genvarianten spezielle Formen von Brustkrebs fördern. Bei den psychischen und psychosomatischen Erkrankungen ist ein vergleichbar eindeutiger Nachweis mit Genvarianten bisher nicht gelungen. Nur wenige Biomarker (objektiv messbare Substanz oder ein Zustand, die eine biomedizinische Diagnose erlauben) korrelieren bisher mit einzelnen Symptomen bei stressbezogenen Gesundheitsstörungen. Der Begriff Endophänotyp ist deshalb erweitert worden und schließt heute zahlreiche andere Merkmale ein, etwa bestimmte Zustände des Hormon- und Immunsystems, des autonomen und motorischen Nervensystems, des Mikrobioms sowie spezielle Symptome der Psyche, des Nerven- oder Herz-Kreislaufsystems sowie des Magen-Darmtrakts.

Warum arbeiten Sie inzwischen mit so genannten konzeptuellen Endophänotypen. Genügen Ihnen die klassischen Endophänotypen nicht, obwohl diese immer mehr erweitert werden?

Viele Wissenschaftler versuchen derzeit, neue Endophänotypen zu identifizieren, um Patienten noch besser einer speziellen Subgruppe zuordnen zu können. Sie machen es nur auf eine andere Art als wir. Um potenzielle Merkmale zu finden, führen die Kollegen methodisch und logistisch sehr aufwändige Untersuchungen durch, nicht selten an einigen tausenden Patienten, weil sie möglichst kleine Subgruppen finden wollen. Bisher haben die Ergebnisse dieser Forschung allerdings noch keinen Eingang in die klinische Praxis gefunden. Ich bezweifele auch, dass es der richtige Ansatz ist, weil es zur Methode gehört, sich allein auf die Statistik zu verlassen. Dafür sind Stresskrankheiten aber zu komplex, die Menschen sind zu verschieden und es genügt nicht, sich nur auf vorselektierte Patienten aus großen Zentren zu fokussieren. Der klinische Alltag und das typische Patientengut beim Hausarzt sehen oft ganz anders aus.

Wir haben daher vorgeschlagen, dass eine Routinediagnostik auch in gewöhnlichen Praxen und Kliniken etabliert wird. Diese Diagnostik soll zur Einordnung der Patienten nicht die bereits bestehenden Endophänotypen nutzen, sondern neue, bislang nur hypothetische, also konzeptuelle Endophänotypen. Diese erfassen das Zusammenspiel psychischer, symptomatischer und biologischer Merkmale. Auf diesem Weg erhoffen wir uns Rückschlüsse auf die Aktivität bestimmter Hirnareale im Stress-Reaktionsnetzwerk der Patienten. Und die verrät wiederum eine Menge über die möglichen Ursachen der Krankheiten.

„Stabile Endophänotypen reifen im Forschungsprozess heran.“

Und wie geht es dann weiter?

Erfüllt ein Patient die Kriterien für einen der bislang 13 für Stresskrankheiten ausgearbeiteten konzeptuellen Endophänotypen folgern wir daraus auf die zugrundeliegenden Krankheitsmechanismen, und das erlaubt eine individualisierte Behandlung. Das Gute an diesem Vorgehen: Die Effekte der Behandlung – der Erfolg oder Misserfolg der Therapie, mögliche Nebenwirkungen und so fort – können jetzt routinemäßig evaluiert werden. Im ständigen Austausch zwischen Grundlagenforschern und Klinikern werden die konzeptuellen Endophänotypen also überprüft, korrigiert, erweitert und präzisiert, wobei jede weitere, verfeinerte Version automatisch erneut validiert wird. Auf diese Weise „reifen“ stabile Endophänotypen heran. Diese neue Typologie ist dann hoffentlich deutlich besser als die jetzige. Sie wird im Idealfall sogar zur Grundlage einer neuen Taxonomie stressbezogener Gesundheitsstörungen.

Die Patienten würden dann womöglich weniger nach ihren Symptomen eingeordnet, als vielmehr danach, wie man den zugrunde liegenden Auslöser – den individuellen toxischen Stress – am besten bekämpfen kann?

So ist es. Es sind nun mal die oft epigenetisch gespeicherten Erfahrungen aus frühester Kindheit und der Zeit im Mutterleib die gemeinsam mit der aktuellen Lebenssituation und vor dem Hintergrund einer bestimmten genetischen Veranlagung auf dem unterschiedlichsten Weg zur Gesundheitsstörung beitragen. Vergleichbare Krankheitssymptome können also ganz unterschiedliche Ursachen haben, und die gleichen Stressoren können zu unterschiedlichen Krankheiten führen.

Hilft das neue Modell also aus dem Dilemma, dass komplexe Krankheiten so unverschämt komplex sind?

Da sind Sie sehr optimistisch. Aber zumindest ist die Endophänotypisierung ein wichtiger erster Schritt. Endophänotypen repräsentieren einzelne krankheitsrelevante Faktoren. Das kann hilfreich sein, wenn sich daraus Subgruppen für personalisierte Therapiemaßnahmen ergeben. Bei stressbezogenen Gesundheitsstörungen muss man allerdings davon ausgehen, dass ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Endophänotypen vorliegt. Bis wir das verstehen, ist es noch ein langer Weg. Aber wenn wir wirklich eine Präzisionsmedizin dieser Art von Erkrankungen anstreben, dann ist es vermutlich der einzige gangbare Weg.

Wenn man Ihre Idee zu Ende denkt, landet man dann nicht zwangsläufig bei der modernen Systembiologie, etwa bei den Ansätzen Leroy Hoods, dem Leiter des Institute for Systems Biology in Seattle, USA, der alle verfügbaren Daten seiner Probanden zusammenfügen will, um mit Hilfe aufwändiger Bioinformatik eine perfekte personalisierte Medizin in Form einer Art persönlich zugeschnittener Prävention zu schaffen?

Der systembiologische Ansatz ist zweifellos interessant, weil krankheitsrelevante Zusammenhänge aufgedeckt werden können, die man bisher noch nicht kannte. In einzelnen Fällen konnten diese Befunde bereits diagnostisch genutzt werden. Bei Erkrankungen, bei welchen psychische und soziale Faktoren bedeutsam sind, greift dieser Ansatz meines Erachtens aber zu kurz. Es ist gerade die Stärke der Psychobiologie, dass sie auch solche, mit rein biomedizinischen Methoden nur schwer zu ermittelnde Faktoren erfasst und in ihre Konzepte integriert.

Wieso helfen Ihre neuen Ideen, den Weg der Erkenntnisse vom Labor zum Krankenbett zu beschleunigen?

Konzeptuelle Endophänotypen sind sozusagen das implementierte Zwiegespräch zwischen beiden Polen. Sie werden in engem Austausch zwischen bench und bedside entwickelt und fokussieren so von vorneherein klinisch relevante Zusammenhänge. Deren kontinuierliche Überprüfung, Präzisierung und Validierung ist meines Erachtens der effizienteste Weg, um psychobiologische Zusammenhänge aufzuspüren, die psychotherapeutische Ansätze erweitern und ergänzen.

Welche wichtigen ersten Schritte sind zu tun, damit Ihre Idee ans Laufen kommt?

Man muss das Verfahren sozusagen am „Krankenbett“ implementieren. Diese bedside sind bei stressbezogenen Gesundheitsstörungen die Hausarztpraxen und Fachkliniken. Eine solche Implementierung beinhaltet die Etablierung eines einfachen, Standard-Testverfahrens wie zum Beispiel das von uns entwickelte „Neuropattern“ in der klinischen Routine, die Schulung und Weiterbildung der Kliniker sowie eine kontinuierliche, patientenbezogene Besprechungen der Befunde. Sinnvoll wäre zum Beispiel ein Modellversuch in einem regionalen Verbund. Der würde eine Validierungen der Resultate ermöglichen. Und dann kann man weitersehen.

Warum ist es überhaupt so wichtig, bei all diesen Stressleiden, von der Depression über chronische Darmentzündung, Herzschwäche oder Adipositas bis hin zu Schlafstörungen und Rückenschmerzen zutreffende Untergruppen von Patienten zu finden? Und warum gelingt das mit der klassischen Herangehensweise der evidenzbasierten Medizin so schwer?

Denken wir zum Beispiel an stressbezogene Erschöpfungszustände. Wir kennen für diesen Fall mittlerweile sechs unterschiedliche konzeptuelle Endophänotypen. Jeder Typ erfordert eine andere psychotherapeutische und pharmazeutische Behandlung. Wenn man diese Subgruppen nicht unterscheiden kann, kann man auch nicht individualisiert behandeln. Dann richtet man sich eher nach unspezifischen Leitlinien, die dann zwar evidenzbasiert sind, aber unter Umständen bei weitem nicht so effektiv.

„Heute läuft man leider mit neuen Ideen oft gegen eine Wand von Wissenschaftlern, die völlig verlernt haben, die Methoden primär dafür einzusetzen, ihre Konzepte und Hypothesen zu überprüfen.

In der Wissenschaft sollte nichts in Stein gemeißelt sein.“

Aber auch das muss sich erst noch in der Praxis bewähren. Oder hat Ihre Art der Typisierung von Patienten den Evidenztest bereits bestanden?

Auch in unserem System nimmt die Überprüfung des Therapieerfolgs eine zentrale Rolle ein. Wir arbeiten ja mit einer ständigen Rückkopplungsmethodik. Nur dass bei uns das möglichst fundierte Konzept – eine Art Krankheitsmodell – am Anfang steht. Dieses Modell fußt auf dem aktuellsten Stand der psychologischen und biomedizinischen Grundlagenforschung, und nicht etwa, wie im Fall der klassischen evidenzbasierten Medizin, auf einem – überspitzt formuliert – mehr oder weniger zufällig im Rahmen einer sehr großen, teuren, aufwändigen und zeitraubenden Analyse ermittelten statistisch signifikanten Resultat.

Beim Ansatz der evidenzbasierten Medizin mag zwar zu Beginn der Behandlung die Sicherheit größer sein, dass sie beim Durchschnittsmenschen wirkt. Doch je komplexer eine Krankheit ist, desto weniger sicher passt ein Patient in das Durchschnittsschema. Wir erhoffen uns von unserem Ansatz eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, schon zu Beginn der Behandlung individuelle krankheitsrelevante Dysregulationen zu erkennen und personalisiert zu behandeln. Dabei steht natürlich auch bei den konzeptuellen Endophänotypen die neutrale Bewertung und Überprüfung des Behandlungserfolgs an vergleichbaren Patienten an erster Stelle. Insofern arbeiten wir auch evidenzbasiert. Das ist ein langwieriges und mühsames Vorgehen. Wenn wir langfristig weiterkommen wollen, müssen wir diesen Weg gehen. Da hat man bei komplexen Erkrankungen gar keine Alternativen.

Widerspricht die Idee, mit vorgefassten Konzepten an die Gestaltung von Endophänotypen heranzugehen, nicht dennoch dem Prinzip der evidenzbasierten Medizin, die ja möglichst naiv beziehungsweise „unwissend“ bleiben möchte?

Das mag für die externe Evidenz gelten, nicht aber für die interne Evidenz, in welche die individuelle klinische Perspektive eingeht. Auch hier wird konzeptualisiert, etwa wenn sich ein Therapeut auf der Basis seines Wissens ein Krankheitsmodell erstellt, welches dann Grundlage seiner Intervention ist. Nur weil wir konzeptualisieren und individualisiert an die Sache herangehen, muss es ja nicht verkehrt sein. In der Wissenschaft – schon gar nicht in der Psychologie – sollte nichts in Stein gemeißelt sein. Heute läuft man leider mit neuen Ideen oft gegen eine Wand von Wissenschaftlern, die völlig verlernt haben, die Methoden primär dafür einzusetzen, ihre Konzepte und Hypothesen zu überprüfen. Stattdessen produzieren sie mit teils gigantischen Studien oft irgendwelche Korrelationen, die dann an die große Glocke gehängt werden. Man sperrt sich damit gegen so viele Möglichkeiten, aus Einzelfällen einen echten Erkenntnisgewinn zu erzielen.

So gesehen darf man sich natürlich auch nicht über den immer wieder geäußerten Vorwurf wundern, die Resultate aus psychologischen Studien seien zu oft nicht reproduzierbar.

Genau. Wir haben zum Beispiel Studien an Patienten mit stressbezogenen Erkrankungen bei Hausarztpatienten, bei Patienten einer Reha-Klinik für Privatpatienten und einer Klinik der deutschen Rentenversicherung gemacht. Wir haben bei allen Patienten die Neuropattern-Diagnostik angewendet, dabei aber unterschiedliche Ergebnisse erhalten. Diese zeigten sich besonders bei den konzeptuellen Endophänotypen, die durch die frühe Lebenserfahrung einer starken Ablehnung beeinflusst werden. Bei Privatpatienten fanden wir die geringsten Einflüsse, bei den Patienten der Klinik der deutschen Rentenversicherung die deutlichsten Effekte.

„Wir finden bereits deutliche Unterschiede bei Erwachsenen, je nachdem, ob ihre Eltern die Schwangerschaft geplant hatten oder nicht.“

Welche Bausteine tragen insgesamt zur Konstruktion eines konzeptuellen Endophänotypen bei? Reduziert es sich nicht auf das Zusammenspiel aus Erbe, Umwelt und Vergangenheit, wobei ich mit letzterem vor allem die Prägung in der vor- und nachgeburtlichen Phase meine?

In unserer Neuropattern-Diagnostik untersuchen wir wie bereits gesagt 13 Typen. All diese Typen stellen eine spezielle Art der veränderten, die Krankheit begünstigenden Steuerung im Stress-Reaktionsnetzwerk dar. Sie sind charakterisiert durch jeweils spezifische psychosoziale, biologische und symptomatische Merkmale. Zusätzlich werden vorgeburtliche und frühkindliche, akute und chronische Belastungen in Fragebögen erfasst, welche die beobachteten veränderten Steuerungen sehr wahrscheinlich ausgelöst haben. Dass beispielsweise ein Trauma aus der frühen Kindheit das spätere Risiko eine Belastungsstörung, eine Sucht oder eine Depression zu bekommen erhöht, ist ja schon lange bekannt. Frühkindlicher Missbrauch oder Vernachlässigung sind mit Abstand der größte Risikofaktor für später im Leben auftretende stressbezogene Gesundheitsstörungen. Der Auslöser muss allerdings gar nicht immer so drastisch sein: Wir finden bereits deutliche Unterschiede bei Erwachsenen, je nachdem, ob ihre Eltern die Schwangerschaft mit ihnen einst geplant hatten oder nicht.

Bei bestimmten Forschungsfragestellungen bestimmen wir zusätzlich zur Befragung aus gesammelten Speichelproben genetische und epigenetische Varianten. Letztere sind ja oft das Resultat prägender frühkindlicher Erfahrungen, wie wir inzwischen aus einer überwältigenden Menge gut gemachter Studien wissen. Mittels all dieser Messungen können wir schließlich das in Ihrer Frage angedeutete Zusammenspiel krankheitsrelevanter Einflüsse – Erbe, Umwelt und Vergangenheit – weitgehend erfassen.

Anders gefragt: Bilden Endophänotypen so etwas wie die Brücke zwischen Genen und Krankheit, zwischen Biologie und Soziologie oder Psychologie und Medizin?

Ja, bei allen drei Szenarien wurde nach Endophänotypen gesucht, welche Ursache-Wirkungszusammenhänge beschreiben. Bei stressbezogenen Gesundheitsstörungen können Endophänotypen indes sehr viel komplexer sein und sozusagen mehrere Brücken auf einmal beinhalten.

Auch wenn es so komplex ist: Zeichnen sich bei der Auswertung Ihrer Daten schon erste wichtige Antworten ab?

Derzeit versuchen wir zum Beispiel Vorhersagevariablen des Therapieerfolgs bei einer so genannten noradrenergen Dysregulation zu erkennen und zu bestätigen, welche durch frühkindliche Belastung und epigenetische Signaturen gekennzeichnet sind. Dann versuchen wir sechs unterschiedliche Erschöpfungszustände zu differenzieren, die alle unterschiedlich behandelt werden sollten.

Geht nicht womöglich wichtige Information verloren, wenn man sich bereits im Vorhinein auf eine Auswahl an Endophänotypen festlegt?

Das glaube ich nicht. Wenn zum Beispiel ein Psychotherapeut eine Verhaltensanalyse durchführt, um eine individualisierte Therapie auszuwählen, dann geschieht das auf der Basis eines psychologischen Krankheitsmodells. Wenn man so will, liefern die konzeptuellen Endophänotypen zusätzlich dazu eine Art „Bioanalyse“. Diese ergänzt das Verständnis des Krankheitsgeschehens ganz wesentlich. Sie soll und kann die Therapie ja optimieren.

„Wir denken, dass das gesamte Stress-Reaktionsnetzwerk epigenetisch beeinflusst werden kann.“

Heißt das letztlich, die strengen Regeln der derzeitigen biomedizinischen Forschung und der evidenzbasierten Medizin sind bei einem personalisierten Ansatz zur Behandlung und Vorbeugung komplexer Krankheiten zum Scheitern verurteilt?

Ein Stück weit schon. Die Methoden der traditionellen biomedizinischen Forschung sind oft zu starr, um raschen Erkenntnisfortschritt bei komplexen Erkrankungen zu erzielen. Unsere Ansätze funktionieren anders: Sie sollen am Einzelfall in einem beständigen iterativen Austausch zwischen Grundlagenforschern und Klinikern überprüft, korrigiert und ergänzt werden. Sobald sich einer der Ansätze dabei als nützlich, robust und replizierbar erweist, sollte erst im nächsten Schritt eine Validierung mit der traditionellen Methodik erfolgen. Verläuft auch diese positiv, sollten Ärzte und Psychotherapeuten den Ansatz in die klinische Routine einbauen.

Im Grunde ist also die Idee gescheitert, das große Ganze zu verstehen, indem man die einzelnen Teile erforscht?

Das große Ganze ist bei komplexen Leiden sicher mehr als die Summe seiner Teile. Genau diesem Umstand versuchen wir mit der Erstellung individueller Krankheitsmodelle Rechnung zu tragen. Dieser Paradigmenwechsel verändert die Therapieentscheidungen der Ärzte und auch die Compliance der Patienten, also die Konsequenz, mit der diese die Therapieempfehlungen nachvollziehen und befolgen können.

Gibt es ein gutes Beispiel, wo die Idee der konzeptuellen Endophänotypen sich bereits in der Praxis bewährt hat?

Die in Trier entwickelte Neuropattern-Diagnostik habe ich ja bereits erwähnt. Sie erfasst verschiedene Steuerungszustände im Stress-Reaktionsnetzwerk. Wir haben diese Dysregulationen als Endophänotypen konzeptualisiert und deren Brauchbarkeit in vier klinischen Studien überprüft. Die Ergebnisse waren sehr ermutigend. Das gilt besonders für zahlreiche Einzelfälle, bei welchen die Ursachen der Erkrankung bisher unbekannt waren.

Ein Pattern heißt zum Beispiel „CRF-Hypoaktivität“. Er beschreibt eine bestimmte Art der Steuerung, bei der geringe Mengen des Botenstoffs CRF im Hypothalamus freigesetzt werden. Nun fanden wir im Zuge der Konzeptualisierung dieses Endophänotyps Hinweise, dass 13 der 15 psychologischen, biologischen und symptomatischen Merkmale, mit einer Genvariante korrelierten, von der man bereits weiß, dass sie zum Beispiel beeinflusst, wie pessimistisch Menschen veranlagt sind. Dieses Beispiel zeigt, dass man den Zusammenhang zwischen Genvarianten und einer nicht gut ausbalancierten Steuerung im Stress-Reaktionsnetzwerk sehr viel schneller und eindrucksvoller erkennt, wenn man den richtigen konzeptuellen Endophänotyp nutzt. Man braucht also nicht riesige Studien, um solche Zusammenhänge zu entdecken.

„Am wichtigsten ist die Bewegung!

Hebammenprogramme sind auch eine sehr gute Idee.“

Wie wichtig sind die Epigenetik und die perinatale, also vor- und nachgeburtliche Prägung als Bestandteil eines solchen Typs?

Wir denken, dass das gesamte Stress-Reaktionsnetzwerk epigenetisch beeinflusst werden kann. Zusammen mit der bekannten Arbeitsgruppe von Michael Meaney an der McGill University in Kanada haben wir viele genetische und epigenetische Daten gewonnen. Dabei zeichnet sich aktuell die Hypothese ab, dass die so genannten noradrenergen Bahnen in Gehirn und Rückenmark durch nachgeburtliche Belastung – etwa massive Vernachlässigung oder eine oder mehrere Gewalterfahrungen – hyperreaktiv werden, dass sie also zu oft und zu leicht überreagieren. Auf der molekularen Ebene gespeichert und damit auch verursacht wird dieses Phänomen womöglich durch die epigenetisch wirksame Anlagerung von Methylgruppen (CH-3) an das Gen des Rezeptors für das Stresshormon Cortisol in bestimmten Nervenzellen. Nun zeigt sich, dass genau dieses Merkmal auch den Therapieerfolg zu beeinflussen scheint, was natürlich eine äußerst wichtige Erkenntnis ist.

Derartige Befunde gewinnt man zunächst an Einzelfällen und sie verfestigen sich in Untergruppen mehrerer ähnlich gelagerter Fälle. Sollten sie sich schließlich insgesamt bestätigen, muss dann unser bereits bestehender konzeptueller Endophänotyp namens „Noradrenalin-Hyperreaktivität“ ergänzt und neu validiert werden.

Was wäre, wenn Sie bei der Konzeptualisierung der Endophänotypen einen basalen, wichtigen Punkt übersehen, zum Beispiel eine Infektion?

Wir müssen dann eine Weile suchen, aber bislang wurden wir eigentlich immer fündig. Bei manchen Patienten treten tatsächlich Symptome und Störungen auf, welche als Stressfolgeerkrankungen diagnostiziert wurden, die aber eine ganz andere Ursache haben. Entzündungen sind dabei häufig relevant, und so schließt unsere Diagnostik die Messung eines Entzündungsmarkers, des C-reaktiven Proteins, ein. Wenn wir dieses ausschließen können, empfehlen wir weitere Untersuchungen. Kürzlich hatten wir beispielsweise einen Patienten mit Polyneuropathie (Erkrankung des peripheren Nervensystems), welche wir nicht als Folge von chronischem Stress, sondern auf eine lange zurückliegende Borrelieninfektion zurückführten. Und bei der entzündungsbedingten Depression, können Infekte sowohl Ursache als auch Folge der Erkrankung sein. In solchen Fällen ist eine genaue Abklärung erforderlich.

Wenn Sie Gesundheitsminister wären und sich angesichts der ewigen Konkurrenz zwischen Psychologie und Medizin, Biologie und Soziologie, Geistes- und Naturwissenschaft etwas wünschen dürften, was wäre es?

Ich würde den Schwerpunkt auf die Prävention legen – also letztlich auf die allgemeine Stärkung der Resilienz. Am wichtigsten ist die Bewegung! Menschen sollten sich mehr und regelmäßiger körperlich bewegen. Das muss natürlich auch politisch gefördert werden. Man sollte den Menschen aber auch dabei helfen sich ausgewogen und gesund zu ernähren und ausreichend Entspannung und Schlaf zu finden. Alle diese Komponenten tragen entscheidend zur Stressanfälligkeit eines Menschen bei. Sie helfen zu stark gestressten Menschen, in ihre Balance zurückzufinden.

Ein zweiter Punkt ist, dass man Menschen, die – warum auch immer – ein hohes Risiko für stressbezogene Gesundheitsstörungen haben, früher erkennt und ihnen rechtzeitig professionelle Unterstützung gibt. Einem Patienten, der frühkindliche Gewalterfahrungen durchleben musste, sagen wir: „Das ist eine Disposition. Mit dieser Veranlagung müssen Sie derzeit noch leben, da man diese bisher nicht korrigieren kann. Das heißt, Sie können sich bestimmten Stress nicht so sehr leisten, wie ihn sich andere Menschen leisten können.“ Und dann bringen wir diesem Menschen bei, wie er diejenigen Stressoren, um die es bei ihm individuell geht, in Zukunft vermeidet. Im Prinzip sind das psychoedukative Maßnahmen, keine psychotherapeutischen.

„Um die Zukunft der Stressforschung muss ich mir keine Gedanken machen.“

Wie wichtig ist bei der Prävention die Prägung in der vor- und nachgeburtlichen Phase?

Die Freude an einer gesunden Lebensweise müsste uns allen sozusagen in die Wiege gelegt werden, indem die Gesellschaft bereits die Eltern kleiner Kinder und die Kinder und Jugendlichen selbst sehr viel mehr als heute entlastet und unterstützt. Bewegungsprogramme für Eltern und ihre Kinder sind gut. Programme, bei denen Hebammen vermehrt in die Familien kommen und sie beraten, sind auch eine sehr gute Idee. Ich habe es ja schon gesagt: Der größte Anteil unseres späteren Risikos für Stresskrankheiten wird in der Zeit im Mutterleib und in den ersten Monaten nach der Geburt geprägt.

Noch vor zwanzig Jahren wollte diese Zusammenhänge kaum jemand untersuchen, weil niemand die Eltern verunsichern wollte. Das sieht heute völlig anders aus. Heute weiß auch die Öffentlichkeit, wie unglaublich wichtig die perinatale Phase für die spätere Gesundheit ist. Doch all das wird auch aus einem anderen Grund immer wichtiger: Die neuesten Erkenntnisse der Epigenetik legen nahe, dass sich molekularbiologisch gespeicherte Anpassungen an die Umwelt und den Lebensstil sogar an folgende Generationen vererben. Wir geben offenbar nicht nur unsere Gene an unsere Kinder und Enkel weiter, sondern zumindest zum Teil wohl auch die nichtgenetisch gespeicherte Veranlagung zu komplexen Krankheiten – also auch unsere Stressanfälligkeit.

Um die Zukunft der Stressforschung muss ich mir angesichts solcher Erkenntnisse offensichtlich keine Gedanken machen.