Hightech-Traumbauten für Wildlife: Worauf würden Vögel und andere Tiere fliegen?

Wenn alte Bäume sterben und die Umwelt zerstört wird, verlieren viele Tiere ihren Unterschlupf. Künstliche Habitate können helfen. Manche Forscher setzen dabei auf Künstliche Intelligenz und andere moderne Methoden, lassen sich aber auch von der Natur beim Design helfen.

Dieser Artikel ist Teil unserer Recherche-Serie „Countdown Earth: So lösen wir die Klima- und Artenkrise“.

Wo Wohnraum knapp ist, müssen Mieter einiges ertragen. Sie kämpfen mit Schimmel in feuchten Behausungen oder laufen Gefahr, sich zu verletzen, wenn die Hütte von Amateuren schlampig hochgezogen wurde. Doch hier geht es ausnahmsweise nicht um Menschen, die in München, Hamburg oder Berlin eine Bleibe suchen. Es geht um Tiere, die in schwindenden Lebensräumen keinen geeigneten Unterschlupf mehr finden.

Als Ersatz hängen Menschen Nistboxen für Vögel auf oder basteln Insektenhotels für Wildbienen und andere Bestäuber. Die den Tieren allerdings wenig helfen, wenn sie nicht nach professioneller Anleitung errichtet werden. Passt die Konstruktion nicht, bleibt auch das schönste Insektenhotel leer oder schadet den Tieren sogar.

Mögliche Probleme sind für Laien nur schwer zu erkennen, weil sie kaum wissen können, was Tiere wünschen und brauchen. Hier hilft oft nur eines: Die künftigen Bewohner selbst fragen.

Manche Forscher setzen dabei auf Hightech wie Künstliche Intelligenz. Solche Ansätze können helfen, die Vorlieben von Vögeln, Echsen und anderen Tieren zu entschlüsseln und auf Basis dieser Erkenntnisse maßgeschneiderte Habitate zu schaffen. Vor allem wenn es für spezialisierte oder großformatige Lebensräume geht.

Baumriesen in Gefahr

Stanislav Roudavski, Künstler, Architekt und Wissenschaftler an der University of Melbourne, beschäftigt sich seit langem mit der Bedeutung großer Bäume als Lebensraum für Tiere – und mit den Auswirkungen, die deren Verlust mit sich bringt. Weltweit werden diese Riesen immer seltener. Die nordamerikanischen Mammutbäume fallen Waldbränden zum Opfer; in Deutschland sterben viele Bäume wegen Trockenheit oder müssen Wohnhäusern weichen.

Ihr Tod hinterlässt schmerzliche Lücken in Wäldern, Städten und auf freiem Feld. So wie in der australischen Region Molonglo bei Canberra. Hier bedeckten Eukalyptuswälder einst Millionen Quadratkilometer. Heute sind sie fragmentiert, degradiert und auf weniger als fünf Prozent ihrer ursprünglichen Ausdehnung geschrumpft.

Es fehlen die zum Teil mehr als 500 Jahre alten Baumriesen, in denen Vögel und viele andere Tiere Nahrung, sichere Verstecke und Nistmöglichkeiten sowie offene Ausgucke fanden. „Es gibt keinen schnellen Weg, einen jahrhundertealten Baum zu erschaffen“, schreibt Roudavski mit seinem Team, das nun in Absprache mit den zuständigen Naturschutzbehörden an Ersatzbäumen aus dem Designbüro arbeitet.

Der Mensch als Assistent

Was genau wollen die Tiere? Wo Menschen nicht weiterwissen, können mittlerweile Maschinen helfen. Das Team setzt auf Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen, um zu verhindern, dass die menschliche Perspektive wie bislang üblich im Mittelpunkt steht. Mehr noch: „Wir haben große alte Bäume als federführende Designer und Vögel als anspruchsvolle Prüfer ihrer Arbeit eingesetzt.“ Der Mensch ist bei diesem Prozess bestenfalls Assistent.

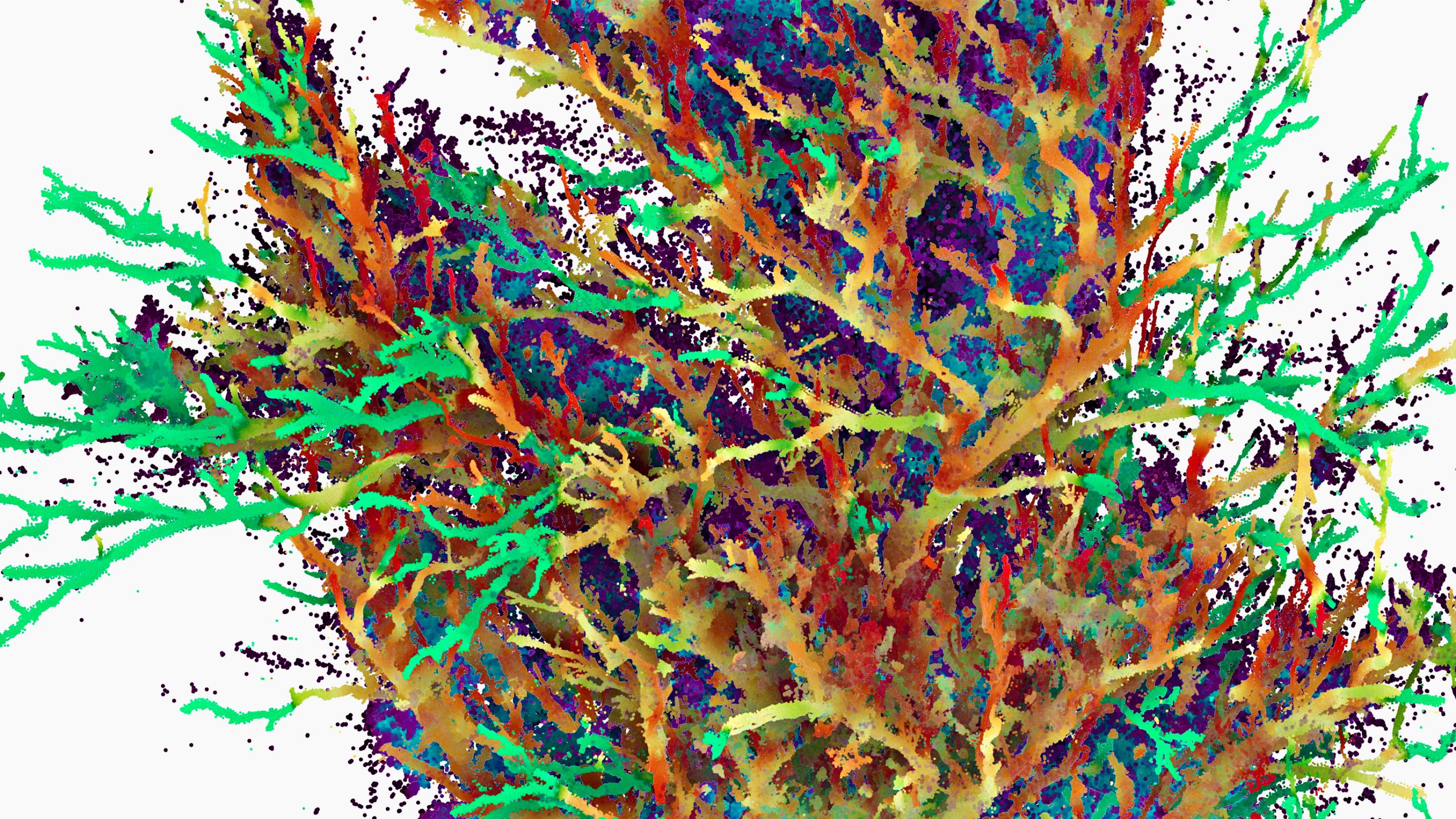

Bei ihrer Suche nach Merkmalen eines „guten Baums“ ließen die Forscher in einem ersten Schritt mehrere Millionen Laserstrahlen von der Oberfläche großer Bäume reflektieren. Diese Daten bilden die komplexe Struktur der Baumkronen als Punktwolken ab. Mithilfe von KI konnte das Team dann jedes Detail der Kronen erfassen - in einem Fall bis zum kleinsten der insgesamt 4.112 Äste eines Baums. Spezielle Algorithmen halfen dann, wichtige Merkmale wie Ausrichtung, Größe und Verbindung der Äste zu bestimmen.

Im nächsten Schritt kombinierten die Forscher die Baumdaten mit Langzeitbeobachtungen von Vögeln, um zu simulieren, wie diese den Lebensraum Baumkrone wahrscheinlich nutzen. Dabei stellte sich unter anderem heraus, dass „Vögel kleine horizontale Äste zum Sitzen und zum Nisten bevorzugen“.

Die Privatsphäre der Skinke

Solche scheinbar banalen Erkenntnisse können entscheidend für den Erfolg eines Designs sein. Das haben ähnliche Projekte für andere Tiere und Lebensräume bereits gezeigt. Wir Menschen bauen unsere Städte aus, intensivieren die Landwirtschaft, verschmutzen die Umwelt, befestigen Küsten und zerstören Unterwasserhabitate. Kurz: Wir rauben Tieren nicht nur alte Bäume, sondern viele Lebensräume und Orte, an denen sie sich ausruhen, verstecken, überwintern, Eier legen, brüten und aufwachsen können. Hier helfen immer öfter nur künstliche Lebensräume – die aber funktionieren müssen.

Das tun sie nur, wenn sie den Ansprüchen der künftigen „Untermieter“ gerecht werden. Wie schwierig es ist, diese Ansprüche zu erfüllen, zeigt etwa das Beispiel des Pilbara-Stachelschwanzskinks (Egernia stokesii badia). Die westaustralischen Reptilien leben in Kolonien in „Holzschlössern“ aus hohlen Stämmen und herabgefallenen Ästen. Die von den Tieren bevorzugten offenen und locker bewachsenen Waldflächen sind jedoch kaum mehr zu finden, also fehlen auch passende Unterkünfte.

Ein Forscherteam der australischen Curtin University wollte der gefährdeten Art helfen und türmte Holz kreativ auf, so dass es natürlichen Skinkburgen zum Verwechseln ähnlich sah. Zumindest für Menschenaugen. Doch die Skinke wollten partout nicht einziehen. Den Durchbruch brachte erst die Lasertechnik LiDAR. Sie wird sonst zur Vermessung von Geländestrukturen eingesetzt, durfte hier aber die Privatsphäre von Skinkfamilien ausspionieren. Mit Erfolg.

LiDAR durchleuchtete bewohnte Skinkbauten bis in die hintersten Nischen und Winkel. Die perfekte Vorlage für naturgetreue 3-D-Modelle, die von den Echsen akzeptiert wurden. Was viel Aufwand sparte: Dank diesem Ansatz mussten die Forscher nicht mehr jeden Designwunsch der Reptilien identifizieren, analysieren oder gar verstehen.

Nistbox mit Hochsicherheitstür

Ein Team der University of Queensland hat sich eine andere Strategie für den Schutz verschiedener bedrohter Arten einfallen lassen. Die Idee dahinter: Diese Tiere brauchen einen sicheren Hafen, der vor Fressfeinden geschützt ist. Die Umsetzung: Die Forscher bauten Nistboxen, deren Türen sich nur öffnen, wenn bestimmte Mikrochips in der Nähe sind. In einem ersten Testlauf implantierte das Team mehreren Fuchskusu (Trichosurus vulpecula) solche Chips. Tatsächlich gewöhnten sich die Tiere sehr schnell an die Boxen mit dem Türtrick. Möglicherweise lässt sich dieser Ansatz auch auf andere gefährdete Arten übertragen.

Ebenfalls breit angelegt ist die Idee von Forscher der University of Sydney - die Unterwasserhotels für Meerestiere bauen. Beim ersten Einsatz sollten hier gefährdete Whites Seepferdchen (Hippocampus whitei) unterkommen. Die Tiere leben in australischen Gewässern an Schwämmen und in Seegraswiesen. Weil diese Lebensräume knapp werden, installierten die Forscher eigens konstruierte Metallkäfige am Meeresboden, die sich im Lauf der Zeit selbst zerlegen. Für Menschenaugen ist das wenig einladend, für Seepferdchen aber anscheinend sehr attraktiv. Die Tiere haben diese Unterkünfte schon nach kurzer Zeit besiedelt - und halten sich an den Stangen mit ihren Schwänzen fest. Der Käfig wird mit der Zeit überwachsen, so dass sich neue Lebensräume für verschiedene Arten bilden können.

Design aus nicht-menschlicher Perspektive

So unterschiedlich die künstlichen Habitate auch sind, eines haben sie in den Augen ihrer Erbauer gemein: Sie sollen nach Möglichkeit nur Notquartiere sein - was etwa der Begriff „Seepferdchen-Hotel“ auch ausdrücken soll. Alle beteiligten Forscher hoffen, dass ihre Hightech-Ansätze nur vorübergehend benötigt werden: bis sich die Natur erholt hat und selbst für Ersatz sorgt.

Im Eukalyptuswald von Molonglo wird das aber selbst unter optimalen Bedingungen sehr lange dauern. Deshalb arbeitet das Team um Stanislav Roudavski an Ersatzbäumen. Sie werden auf der Grundlage aller erhobenen Daten konstruiert, sollen zugleich aber auch so flexibel sein, dass sie einfach installiert, umgestaltet und wieder entfernt werden können. Die Prototypen müssen sich dann im Feld bewähren –und Feedback der „Kunden“ ist ausdrücklich erwünscht.

Das heißt: Die Interaktionen der Vögel mit den künstlichen Bäumen sollen beim Design berücksichtigt werden und helfen, künftige Entwürfe zu verbessern. Dass das gelingt, zeige sich schon jetzt, betonen die Forscher: Durch die „Mitarbeit“ der Tiere – die Forscher sprechen allgemein von „nicht-menschlichen Lebewesen“ - lasse sich bei der Gestaltung eine viel größere Bandbreite an möglichen Designs erschließen.

Auch wenn wir Menschen wahrscheinlich nie genau verstehen werden, was Vögel wirklich wollen –eine ihrer Vorlieben ist unumstritten: Große alte Natur-Bäume, für die es keinen echten Ersatz geben kann. In ihrer Studie plädieren die Autoren deshalb auch dafür, in dieser Hinsicht mehr an die Zukunft zu denken: „Wir müssen die Bäume erhalten, die wir noch haben.“

Dieser Beitrag wurde gefördert durch die Hering-Stiftung Natur und Mensch.