- RiffReporter /

- Umwelt /

Riffe, Wale, Watt und Finte: Warum Nord- und Ostsee besseren Schutz brauchen

Riffe, Wale, Watt und Finte: Warum Nord- und Ostsee besseren Schutz brauchen

Fast die Hälfte der deutschen Meeresfläche ist auf dem Papier Schutzgebiet. Doch es ist erlaubt, zu fischen, baggern und bauen. Die EU-Kommission will Deutschland nun verklagen

Zwei Meere gehören zu Deutschland, Nordsee und Ostsee. Sie sind Lebensraum unzähliger Arten vom Wattwurm über Heringe bis zum seltenen Schweinswal. Sie sind Wirtschaftsraum für Fischerei und Energiegewinnung, zudem Verkehrsgebiet für marine und militärische Schifffahrt sowie für Freizeit-Kapitänïnnen – und natürlich auch Heimat und Sehnsuchtsort für Menschen, die das weite Blau lieben und an den Küsten Urlaub machen.

Alles in allem ziemlich viele Ansprüche für so ein bisschen Meer – der deutsche Anteil von Nord- und Ostsee ist zusammengenommen nur etwa doppelt so groß wie das Land Brandenburg: 56.000 Quadratkilometer.

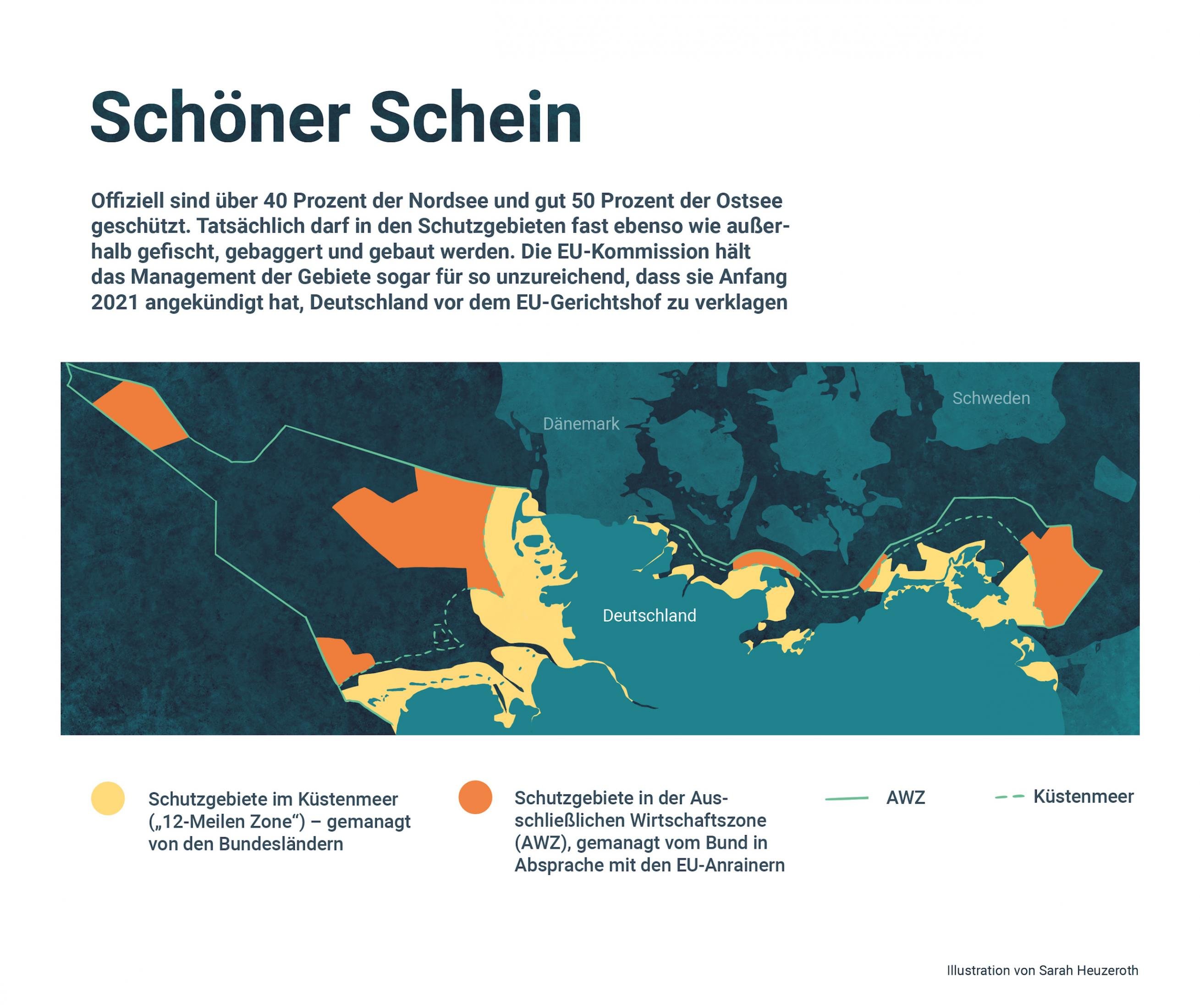

Da klingt es erstmal gut, dass 43 Prozent der Nordsee und 51 Prozent der Ostsee als marine Schutzgebiete (MSG) festgeschrieben sind – ein höherer Anteil als in jedem anderen EU-Land.

Doch was genau bedeutet das?

Merkel: Zukunft hängt wesentlich vom Umgang mit Meeren ab

Wohl die meisten von uns stellen sich Meeresschutzgebiete als Refugien der Natur vor: wilde Küsten, gesunde Seegraswiesen, unberührte Riffe und Sandbänke, wo Seevögel und Meerestiere ungestört leben können. Gegen menschliche Störungen – durch den Bau von Pipelines oder Windparks etwa, durch Hobbyfischerei oder den Einsatz von Bodenschleppnetzen – werden sie, so zumindest die Vorstellung, von staatlicher Seite engagiert verteidigt. Schließlich hat die Politik sich den Schutz der Biodiversität auf die Fahnen geschrieben.

„Mit mehr als 70 Prozent der Erdoberfläche sind Meere und Ozeane Lebensräume für zahllose Tier- und Pflanzenarten. Für uns Menschen sind sie unverzichtbare Nahrungs- und Rohstoffquellen“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel Anfang Juni zum Auftakt der UN-Ozeandekade. „Die Zukunft unserer Erde hängt also wesentlich davon ab, wie wir mit den Meeren umgehen und sie nutzen, wie wir die Folgen hieraus abschätzen können und welche Lehren wir daraus ziehen“, betonte die Kanzlerin.

Rochen und Seepferdchen aus Deutschland verschwunden

An Wissen und Bekenntnissen mangelt es nicht. Die Praxis sieht aber anders aus. Der Zustand der Steinriffe der Nordsee mit ihren erstaunlich bunten Weichkorallen, Schwämmen und Seenelken ist laut Berichten der Bundesregierung „schlecht“, der Bestand von Prachttauchern und Samtenten in der Deutschen Bucht ebenso kritisch wie der von Kegelrobben und Schweinswalen in der Ostsee.

Rund 500 von 1700 erfassten Tier- und Algenarten stehen auf der Roten Liste gefährdeter Arten, 80 davon sind ausgestorben oder gelten als verschollen, etwa Rochen oder Seepferdchen.

Nicht nur Umweltverbände schlagen Alarm, auch die EU-Kommission sieht akuten Handlungsbedarf: Im Februar 2021 hat sie verkündet, Deutschland vor dem EU-Gerichtshof auf besseren Schutz zu verklagen, im Meer wie an Land. Das geschah weitgehend unbeachtet von Medien und Öffentlichkeit, aber kam nicht überraschend.

„Die Bundesregierung war jahrelang aus Brüssel gemahnt worden, sich ernsthaft zu kümmern“, sagt Nadja Ziebarth, Meeresexpertin beim BUND. „Aber das ist nicht geschehen – wider besseren Wissens. In jedem Gutachten bestätigt sie sich selbst, wie schlecht der Zustand der deutschen Meere ist.“

Weit entfernt vom eigentlichen Ziel

Unser Umgang mit den Meeren ist hochpolitisch und hochbrisant. Deutschland bekennt sich zum europäischen „Green Deal“ und zur EU-Biodiversitätsstrategie. Zudem hat sich die Bundesregierung 2008 auch mit der Europäischen Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) verpflichtet, die Meeresumwelt zu schützen und, wo durchführbar, zu verbessern. Ihr Ziel lautete, bis spätestens 2020 einen „guten Zustand der Meeresumwelt“ zu erreichen oder zu erhalten.

Doch von diesem Zustand sind Nord- und Ostsee weit entfernt, auch in den Schutzgebieten. Wie weit, darüber herrschen allerdings unterschiedliche Auffassungen.

Dabei steht Deutschland auch weltweit im Wort, sich um seine Meere zu kümmern und will in Kürze sogar neue Versprechen eingehen. Wenn sich im Oktober wie geplant Vertreterinnen und Vertreter von knapp 200 Ländern im chinesischen Kunming zum Weltnaturschutzgipfel der Vereinten Nationen treffen, darunter Deutschland als Teil der EU, dann geht es auch um die Zukunft des Ozeans. Bei dem Treffen sollen gemeinsame Ziele für den Schutz der Vielfalt des Lebens auf der Erde vereinbart werden, als Terminmarke gilt spätestens das Jahr 2030.

Bereits 2010 hatten die Staaten wichtige Ziele bis 2020 beschlossen, die nach der japanischen Region benannt sind, in der damals der Weltnaturschutzgipfel stattfand. Die sogenannten Aichi-Ziele sahen vor, dass bis 2020 die Überfischung der Meere beendet sein sollte, die Fischerei keine in ihrem Bestand gefährdeten Arten bedroht und insgesamt die Nutzung der Meere nachhaltig sein sollte. Zudem wurde das Ziel formuliert, dass zehn Prozent der Küsten- und Meeresgebiete unter Schutz gestellt sein sollten.

Am Eifer mangelt es nicht

Bilanz 2021: Keines davon wurde vollständig erfüllt. Für die Verhandlungen in Kunming steht nun ein Ziel von 30 Prozent der Meeresfläche zur Debatte.

Rein zahlenmäßig erfüllt Deutschland dieses neue Ziel bis 2030 zwar locker. Doch die Realität sieht anders aus.

Umweltschützer warnen, die deutschen Meeresschutzgebiete sähen nur auf dem Papier gut aus, nicht aber in der Praxis. „Sie sind ein trauriges Beispiel, wie Meeresschutz nicht funktioniert“, kritisiert Thilo Maack, Meeresbiologe bei Greenpeace. „Das geht so einfach nicht weiter.“

An Eifer mangelt es beim Meeresschutz nicht. Das zeigt allein schon die Vielzahl der verschiedenen Schutzgebietstypen. In Nord- und Ostsee gibt es fünf Nationalparks für das schleswig-holsteinische und niedersächsische Wattenmeer sowie für die Vorpommersche Boddenlandschaft und die Halbinsel Jasmund auf Rügen. Daneben diverse Naturschutzgebiete wie etwa der Grüne Brink an der Nordküste Fehmarns oder Landschaftsschutzgebiete wie das Salzhaff auf der Halbinsel Wustrow.

Dazu kommen Gebiete, die auch unter europäischem Recht geschützt sind. Sie bilden das Natura-2000-Netz, zu denen Vogelschutzgebiete wie etwa der Greifswalder Bodden sowie Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebieten (FFH) wie die Darßer Schwelle zählen. Häufig überlappen sich Schutzgebiete verschiedener Kategorien.

Der Schutz dieser Meeresschutzgebiete wird dadurch erschwert, dass im föderalen Deutschland die Küsten-Bundesländer für die Schutzgebiete innerhalb der 12-Meilen-Zone zuständig sind, aber der Bund die Verantwortung für den Teil des Meeres trägt, der sich in der seewärts liegenden sogenannten Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ/200-Meilen-Zone) befindet. Was dort geschieht, muss die Bundesregierung mit der EU-Fischereidirektion und auch der Internationalen Seeschiffahrts-Organisation absprechen.

Im Weltmaßstab sind die deutschen Meeresschutzgebiete zwar klein, doch mit dem Wattenmeer und benachbarten Lebensräumen bergen sie ein weltweit einmaliges Ökosystem, das nicht nur zu den biologisch produktivsten Lebensräumen der Welt zählt, sondern auch als Raststation beim weltweiten Vogelzug und als Lebensraum seltener Tiere eine entscheidende Rolle spielt.

Schutzgut Schweinswal

Viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, dass es Riffe nicht nur in den türkisblauen Tropenmeeren gibt, sondern auch in der Nordsee. Sie sind wichtige Laichplatz und Kinderstube verschiedenster Fischarten und Bodenbewohner wie Krebse oder Muscheln. Sandbänke dienen zudem als deren Nahrungs- und Aufwuchsgebiet sowie als Rastplatz samt Speisekammer für Vögel wie Ohrentaucher oder Eisenten und Meeressäugetiere wie den Schweinswal oder Kegelrobben.

Für den Schweinswal hat Deutschland eine besondere Verantwortung, er ist die einzige Walart, die regelmäßig durch deutsche Gewässer zieht – und daher ein sehr hohes „Schutzgut“. Es gibt zwei Ostsee-Populationen, die sich sowohl genetisch wie auch in ihrer Bestandsgröße unterscheiden. In der westlichen Ostsee leben laut Schätzungen aus dem Jahr 2016 rund 42.000 Schweinswale, in der eigentlichen Ostsee nur noch zwischen 300 und 500 Tieren.

Der Verband der Deutschen Kutter- und Küstenfischer stellt diese Unterscheidung in Frage. „Die Tiere können bei Zählungen nicht von den Tieren der Population in der westlichen Ostsee unterschieden werden“, sagt Verbandssprecher Claus Ubl. Außerdem sei eine räumliche Durchmischung der Vorkommen in der westlichen Ostsee auf Grund von Wanderungsbewegung wahrscheinlich – und nur „geringfügige Unterschiede in der morphologischen Struktur und in der Genetik“ vorhanden.

An Land wäre so eine zerstörerische Praxis in einem Schutzgebiet absolut undenkbar. (Nadja Ziebarth, BUND)

Doch auch genetische Unterschiede zwischen Populationen zählen zur „Biodiversität“, sie zu erhalten ist wichtig. Denn in einem Jahrhundert, in dem sich die Umweltbedingungen auf der Erde radikal ändern werden, ist es für jede Art gut, genetisch möglichst vielfältig zu sein. So wird es wahrscheinlicher, dass wenigstens ein Teil der Individuen mit neuen Lebensbedingungen klarkommt.

Harte Eingriffe und Störungen sind erlaubt

Die IUCN hat allerdings die östliche Population des Schweinswals, die auch in deutschen Gewässern lebt, als „vom Aussterben bedroht“ eingestuft. „Hier zählt das Überleben jedes einzelnen Tieres, sonst verarmt der Genpool weiter, was das Überleben der Population noch schwieriger macht“, betont Hennig von Nordheim, Professor für Meeresnaturschutz an der Uni Rostock und bis zur Pensionierung 2020 Leiter der Abteilung Meeresschutz am Bundesamt für Naturschutz.

Trotz aller Schutzgarantien auf dem Papier stehen die deutschen Meeresschutzgebiete massiv unter Druck. Das Bundesamt für Naturschutz nennt 17 verschiedene menschliche Nutzungen des Meeres, die den Lebensräumen in Nord- und Ostsee schaden können. In Schutzgebieten verboten sind davon nur zwei, in Teilbereichen das private Angeln und Fischen und zudem der Bau von Offshore-Windparks, eine Lehre aus dem umstrittenen Bau der Anlage „Butendiek“ mitten im NSG Sylter Außenriff. Alle anderen Nutzungen können dagegen ohne oder fast ohne Einschränkungen stattfinden, sofern sie genehmigt werden.

Dazu zählt:

- Die Marine darf überall Manöver durchführen, auch Sprengungen und Schießübungen.

- Berufsfischer dürfen überall fischen, mit Stellnetzen wie mit Grundschleppnetzen – zumindest bis es zu einer EU-weiten Einigung über deren Einsatz kommt.

- Der Abbau von Kiessand im Naturschutzgebiet Sylter Außenriff, der auch zur Küstensicherung der Insel verwendet wird, ist möglich.

- Der Bau von Pipelines wie „Nordstream“ wird erlaubt, von Kabelschächten wie der Hansa-Power-Bridge, die von Güstrow über Fischland/Darß nach Schweden verläuft, oder des fast 18 Kilometern langen Fehmarnbelttunnels, der die deutsche Insel Fehmarn mit der dänischen Insel Lolland verbinden soll.

Besonders schädlich ist die Grundschleppnetzfischerei. Dabei werden Netze zum Teil mehrere Male pro Jahr über den Meeresboden gezogen, um Bodenfische oder Krabben aufzuscheuchen und ins Netz zu bugsieren, wodurch Flora wie Fauna schweren Schaden nehmen können. Wie schwer, ist Ansichtssache. Claus Ubl vom Deutschen Fischereiverband sagt: „Wenn z.B. besonders schwere Fanggeschirre mit Scheuchketten den Meeresboden mechanisch beeinträchtigen bzw. schutzwürdige Objekte wie z.B. echte Riffe beschädigen, befürwortet die Fischerei räumliche Einschränkungen. Wenn es sich jedoch um leichte Rollengeschirre handelt, die auf einem sandigen Meeresboden nicht bis kaum messbare Spuren hinterlassen, dann ist ein Verbot nicht erforderlich, um die Schutzziele zu erreichen.“

Nadja Ziebarth, Meeresexpertin beim Umweltverband BUND sieht die Sache weniger entspannt: „Der ökologische Effekt von Grundschleppnetzen ist etwa so, wie wenn man in einem Wald per Kahlschlag rodet“, erklärt . „An Land wäre so eine zerstörerische Praxis in einem Schutzgebiet absolut undenkbar.“

Stellnetze als tödliche Fallen für Seevögel

Deutschland ist Teil einer Gruppe von Ländern, die trotz solch massiver Kritik mit der Praxis weitermacht: Laut einer Science-Studie von 2018 werden Grundschleppnetze europaweit sogar 40 Prozent häufiger in Schutzgebieten eingesetzt als in ungeschützten Meeresgebieten. Der Grund: In den (auf dem Papier) geschützten Gebieten tummeln sich genau die Meeresbewohner, die auch die Fischerei interessiert.

Schädigende Fischereipraktiken zu unterlassen ist der notwendige Schlüssel, damit sich die Meeresbiodiversität erholt. (Henning von Nordheim)

Die Folgen sind messbar: Die Dichte von (kleinen) Haien und Rochen ist laut derselben Studie in stark grundbefischten Gebieten um 69 Prozent geringer als in den übrigen Gewässern.

Stellnetze, die an der Wasseroberfläche positioniert werden, damit sich beispielsweise Dorsche oder Heringe mit ihren Kiemen darin verfangen, können ihrerseits zur tödlichen Falle für tauchende Seevögel oder Meeres-Säugetiere werden. Zwischen 150 und 200 tote Schweinswale werden jedes Jahr an den deutschen Ostseeküsten angespült, gut die Hälfte davon haben sich in Netzen verheddert und sind erstickt. "Schädigende Fischereipraktiken zu unterlassen ist der notwendige Schlüssel, damit sich die Meeresbiodiversität erholt“, sagt Henning von Nordheim. „Das gilt innerhalb wie außerhalb der Schutzgebiete.“

Der Verband der Deutschen Kutter- und Küstenfischer wiederum sieht die Netze seiner Mitglieder zu Unrecht an den Pranger gestellt. „Eine steigende Zahl von Totfunden kann auch auf eine wachsende Individuenzahl im Gebiet hindeuten“, sagt Verbandssprecher Claus Ubl. Die Zahl der registrierten und gemeldeten Kadaver sei außerdem durch die wachsende Aufmerksamkeit der Bevölkerung beeinflusst. „Nach Untersuchungen am FTZ Büsum (Anm.: Forschungs- und Technologiezentrum Westküste der Uni Kiel) weisen angespülte Totfunde eine hohe Rate von Infektionen mit Parasiten auf.“

Wie auch immer: Nicht nur in Bezug auf die Schweinswal-Bestände sind die Unterschiede zwischen den Meeresschutzgebieten und nicht geschützten Meeresregionen in Nord- und Ostsee viel geringer als man meinen sollte.

Schutzgebiet nur auf dem Papier

Auf dem Papier ist alles klar geregelt:Damit Schutzgebiete den EU-Vorgaben entsprechen, müssen sie spätestens sechs Jahre nach ihrer Meldung rechtlich verbindliche Managementpläne verabschieden, die auch quantifizierbare Erhaltungsziele definieren.

Das könnte zum Beispiel sein, dass die Schweinswalpopulation in einem bestimmten Gebiet um einen gewissen Prozentsatz pro Jahr wächst. Gefordert sind auch verbindliche Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen. Zum Beispiel, dass keine Bauarbeiten genehmigt werden, die durch ihren Lärm Schweinswale beeinträchtigen.

Die Öffentlichkeit muss zudem Gelegenheit haben, Vorschläge oder Einsprüche gegen den Managementplan zu erheben. Außerdem soll ein wissenschaftliches Monitoring regelmäßig den Erfolg überprüfen, damit gegebenenfalls nachjustiert werden kann. Das beinhaltet auch, dass staatliche Behörden die Einhaltung der Regeln kontrollieren bzw. die Nichteinhaltung ahnden.

In den meisten deutschen Meeresschutzgebieten werden diese Ansprüche aber nur teilweise oder gar nicht erfüllt. Für die deutschen Naturschutzgebiete „Sylter Außenriff“ und „Borkum Riffgrund“ steht in den jeweiligen Gebietsmanagementplänen beispielsweise nur, dass der aktuellen Erhaltungsgrad der Riffe sich von C (schlecht) zu A (hervorragend) verbessern soll. Der Erhaltungsgrad der Amrum-Sandbank wiederum ist ebenfalls C (schlecht), angestrebt wird ein B (gut).

Umweltverbänden wie BUND, NABU oder Greenpeace reicht das nicht. Sie nennen die deutschen Meeresschutzgebiete daher gern „Paper Parks“ – Gebiete, die nur auf dem Papier existieren. Auch die EU-Kommission in Brüssel hat grundlegende Zweifel daran, wie ernst Deutschland den Meeresschutz in der Praxis nimmt.

Ist so eine Praxis legal? Die Antwort hängt davon ab, wer sie gibt.

Die EU-Kommission moniert seit Jahren, dass die deutschen Vogel- und FFH-Schutzgebiete nur mangelhaft geschützt werden. Am 18. Februar 2021 hat sie daher verkündet, Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof zu verklagen, „weil das Land seine Verpflichtungen im Rahmen der Habitat-Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Richtlinie 92/43/EWG) nicht eingehalten hat“.

Die Umsetzung würde einen immensen finanziellen und verwaltungstechnischen Aufwand bedeuten. (Bundesumweltministerium)

Dieser Schritt kommt nicht überraschend: Seit 2015 und zuletzt 2019 war Deutschland gemahnt worden, die erforderlichen Erhaltungsziele zu beschließen sowie wirksame Maßnahmen, um den gewünschten „günstigen Erhaltungszustand der dortigen Arten und Lebensräume zu erhalten oder wiederherzustellen“. Die Fristen, dies nachzuholen, wurden zum Teil mehr als zehn Jahre überschritten.

Konflikte zwischen den zuständigen Ministerien

Für die Schutzgebiete in der Nordsee existieren zwar rechtlich verbindliche Managementpläne. Allerdings werden darin weder quantifizierbaren Erhaltungsziele noch entsprechende Maßnahmen definiert. Für die Schutzgebiete in der Ausschließlichen Wirtschaftszone der Ostsee hat der Bund bislang gar keine Managementpläne verabschiedet. Von den Bundesländern fehlen die quantifizierbaren Ziele.

Wird die Bundesregierung vom EU-Gerichtshof verurteilt, drohen hohe Strafzahlungen, zahlbar für jedes Schutzgebiet pro Tag seit dem Datum der Fristüberschreitung. Das könnten bei den über 1000 deutschen Schutzgebieten auch mehrere Milliarden werden. Dafür aufkommen müssten die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen.

Das Bundesumweltministerium (BMU) erklärte am 18. Februar 2021 offiziell, es gebe einen „rechtlichen Dissens“ mit der Kommission und verteidigt sich: „In den letzten Jahren wurden bezüglich eines Teils der Vorwürfe der Kommission erhebliche Fortschritte errreicht.“ So seien inzwischen 99,4 Prozent aller FFH-Gebiete rechtlich gesichert und für ca. 84 Prozent der Gebiete (Land und Meer) die Erhaltungsmaßnahmen festgelegt. „Dazu gehören auch die FFH-Gebiete in der AWZ, für die der Bund die Verantwortung trägt“, so das BMU. Die Veröffentlichung der Managementpläne werde von allen Bundesländern sowie dem Bund für seine Gebiete in der AWZ vorgenommen oder geplant.

Grundsätzlich hielten Bund und Länder die Anforderungen der EU-Kommission für „rechtlich zu weitgehend“ – und für zu teuer. Unumwunden gibt die Regierung zu, dass sie den Aufwand scheut: „Die Umsetzung (Anm.: der quantifizierbaren Erhaltungsziele) würde einen immensen finanziellen und verwaltungstechnischen Aufwand bedeuten.“

Wo zum Beispiel in der Ostsee Schutzgüter wie Riffe zu bewahren sind, haben grundberührende Fischereipraktiken nichts zu suchen. (Christopher Zimmermann, Thünen-Institut)

Dass so eine brüske Absage an konkrete Naturschutzmaßnahmen von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) kommt, mag überraschen. Es ist aber ein offenes Geheimnis, dass das Bundesumweltministerium selbst durchaus bereit wären, mehr Maßnahmen zu ergreifen und auch strengere Nutzungsbeschränkungen einzurichten, um etwa Zugvögel und Schweinswale besser zu schützen.

Doch andere Ministerien, die mitentscheiden dürfen, lehnen dies seit Jahren ab. Darunter das für Wirtschaft, für Verkehr und vor allem das Bundesministerium für Landwirtschaft und Fischerei, das die Grundschleppnetz- und Stellnetzfischerei nicht im gleichen Maße einschränken will.

Während Umweltverbände für maximalen Schutz plädieren, fordert Christopher Zimmermann, Direktor des staatlichen Thünen-Instituts für Ostseefischerei, das das Landwirtschaftsministerium berät, zu Kompromissen auf. Er warnt, dass die „Maximalforderungen der Naturschützer“ einen Konsens verhinderten.

Zimmermann fordert klare Grenzen der Nutzung: „Wo zum Beispiel in der Ostsee Schutzgüter wie Riffe zu bewahren sind, haben grundberührende Fischereipraktiken nichts zu suchen“, sagt er. Aber er ist dagegen, die Fischerei kategorisch aus allen Schutzgebieten zu verbannen. „Das macht weder wirtschaftlich noch naturschutzbezogen Sinn“, sagt er. Einen wirksamen Schutz für Schweinswale hingegen könne man nur durch Maßnahmen überall erreichen, „weil die Schutzgebiete so klein und die Wale so mobil sind“.

Ostsee-Verhandlungen haben noch nicht einmal begonnen

Freiwillige Einschränkungen der Stellnetzfischerei in der Hauptzugzeit der Wale, wie sie 2013 in Schleswig-Holstein als Kompromiss vereinbart wurden, reichen den Umweltverbänden wiederum nicht.

Weiter verzögert eine Einigung, dass Deutschland Schutzmaßnahmen, die die Fischerei jenseits der nahen Küstengewässer betreffen, nicht eigenständig regeln darf. Der „Erhalt der biologischen Meeresschätze im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik“ ist Sache der Gemeinsamen Fischereipolitik der EU.

Für die Ausschließliche Wirtschaftszone der deutschen Nordsee laufen die Vorbereitungen und Verhandlungen mit Anrainern zur Fischereipolitik seit 15 Jahren. Henning von Nordheim, der ehemalige BfN-Abteilungsleiter, erwartet, dass es bis Ende 2021 schließlich zu einem Ergebnis kommt.

Für die Ostsee hat Deutschland die Verhandlungen mit den Nachbarstaaten noch nicht einmal begonnen – wohl deswegen, weil Umweltministerium und Fischereiministerium zu unterschiedliche Auffassungen über die Ziele haben. Dänemark und Schweden sind da weiter, sie haben für ihre Meeresgebiete in Absprache mit ihre Ostsee-Nachbarn zum Teil strenge Nutzungsbeschränkungen und sogar Nullnutzungszonen vereinbart.

Warnung für globales Meeresschutz-Ziel

Thilo Maack, Meeresexperte von Greenpeace, verzweifelt über die schwierige Ressortabstimmung innerhalb der Bundesregierung: „Sie blockiert jeden Fortschritt.“ Mit riesiger Energie würden in Brüssel politische Statuten zum Meeresschutz verabschiedet und dann zu Hause mit noch mehr Energie ausgebremst. „Der Vorrang für Fischerei in Schutzgebieten muss endlich aufhören“, sagt Maack. Nur Nullnutzungszonen könnten verhindern, dass jedes Jahr viele streng geschützte Arten wie Schweinswale und Seevögel in Netzen verenden.“

Die acht größten deutschen Umweltverbände fordern bereits 2018 in einer gemeinsamen Stellungnahme zum Meeresschutz in Nord- und Ostsee, für die Schutzgebiete konkrete Ziele zu setzen, die den Vorgaben der EU entsprechen. Auch der Deutsche Fischereiverband sagt: „Wir haben uns immer für eine rechtssichere Umsetzung europäischer Vorschriften eingesetzt.“ Die Umweltverbände gehen allerdings weiter und fordern, die Naturschutzbehörden besser auszustatten, „um die Umsetzungsschritte so zeitnah wie möglich und notwendig einzuleiten“. Dafür braucht es Geld und neue Stellen.

Derweil stellt die Natur eigene Weichen. Weil die Winter infolge des Klimawandels später einsetzen und milder wurden, sind in den Laichgebieten die Larven von Dorsch und Hering so früh geschlüpft, dass sie mangels Nahrung verhungerten. Der Internationale Rat für Meeresforschung empfahl daher Ende Mai 2021 einen kompletten Fangstopp. "Die Küstenfischerei befindet sich in der größten Krise mindestens seit der Wiedervereinigung“, konstatiert Christopher Zimmermann.

„Steuerungsmaßnahmen wie die Einrichtung großflächiger Schutzgebiete zum Erhalt der Meeresnatur und der Fischbestände oder Fischereistopps wurden verpasst", moniert wiederum Greenpeace-Fischerei-Experte Thilo Maack. "Nun müssen die küstennah wirtschaftenden, handwerklichen Fischereibetriebe die Suppe auslöffeln.“ Tatsächlich hat sich der Landesverband Mecklenburg Vorpommern 2020 aufgelöst, aus finanziellen wie personellen Gründen.

Die Klage der EU-Kommission gegen Deutschland bietet derzeit die beste Chance dafür, dass die deutschen Meeresschutzgebiete effektiver geschützt werden.

Gleichzeitig bietet Deutschland ein warnendes Beispiel für den UN-Naturschutzgipfel im Herbst 2021: Es klingt nach einem hehren Ziel, wenn dort beschlossen werden soll, 30 Prozent der Ozeans bis zum Jahr 2030 unter Schutz zu stellen statt heute nur rund acht Prozent.

Doch so ein Beschluss ist nutzlos, wenn die Umsetzung ausbleibt.

Die Vielfalt des Lebens im Ozean wird nur dann erhalten, wenn diese Meeresschutzgebiete auch gut betreut werden und wenn der Schutz ihrer Tiere und Lebensräume praktisch durchgesetzt wird.

Im Projekt „Countdown Natur“ berichten wir mit Blick auf den UN-Naturschutzgipfel über die Gefahren für die biologische Vielfalt und Lösungen zu ihrem Schutz. Die Recherchen zu diesem Beitrag wurden von der Hering Stiftung Natur und Mensch gefördert. Sie können weitere Recherchen mit einem Abonnement unterstützen.