So elegant wie von einer Pariser Modenschau: Die Bachstelze

Wissenswertes über eine besonders putzige heimische Vogelart

Die Bachstelze, um die es hier geht, ist ein Frühlingsbote. Bei „Flugbegleiter“ kündet sie von einem neuen Projekt, das nach der Aufwärmphase seit Dezember nun auf den Launch unseres regelmäßigen Angebots Ende April hinführt: In loser Folge veröffentlichen wir ab jetzt Artikel aus dem umfassenden vogeljournalistischen Lebenswerk unseres Mitglieds Carl-Albrecht von Treuenfels. Unser Autor wurde 1938 in Schwerin/Mecklenburg geboren. Heute kann man ihn als Doyen des deutschen Vogeljournalismus bezeichnen. Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat er etwa 500 Beiträge verfasst – darunter Dutzende Porträts des jeweiligen „Vogel des Jahres“.

Von Treuenfels war von 1990 bis 2004 Präsident des WWF Deutschland, seit 2008 ist er Vorstandsvorsitzender der von ihm initiierten Stiftung Feuchtgebiete. Bei der International Crane Foundation, in der Arbeitsgemeinschaft Kranichschutz Deutschland, als Schirmherr des Seeadlerschutzes in Schleswig-Holstein und in verschiedenen anderen Naturschutzorganisationen bemüht er sich seit Jahrzehnten, praktische Hilfe für den Natur- und speziell für den Vogelschutz zu leisten. 2006 wurde er für seine Verdienste mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Von Treuenfels ist Autor zahlreicher Bücher wie „Den Tieren zugeschaut“, „Solange sie noch leben“, „Abenteuer Naturschutz in Deutschland“, „Sie alle brauchen Lebensraum“, „Für unsere Natur“, „Kraniche – Vögel des Glücks“, „Unter Pandas und Pinguinen“, „Zauber der Kraniche“ und „Tierwelten“.

Journalist zu sein gehörte zu seinen ersten Berufswünschen, doch tatsächlich arbeitete er dann im Hauptberuf als Anwalt und Notar. Geschrieben, fotografiert und veröffentlicht hat von Treuenfels allerdings seit seiner Schulzeit kontinuierlich – mit Fachkenntnis und Leidenschaft. Seine Texte sind damit ein wichtiges ornithologisches Zeitzeugnis, das von bedrohter Vielfalt erzählt.

Der erste Artikel in unserer Reihe stammt aus dem Jahr 2001. Damals war die Bachstelze noch deutlich häufiger anzutreffen als heute. Wie bei den meisten Singvögeln ist auch bei dieser Art eine starke Abnahme zu verzeichnen. Der „Atlas Deutscher Brutvogelarten“ von 2014 vermerkt dazu: „Seit 1990 nahm der Bestand in Deutschland nach dem Monitoring häufiger Brutvögel bei kurzzeitigen Schwankungen um über 40 Prozent ab.“ So werden mancher Vogelfreund und manche Vogelfreundin in diesem Frühling vergeblich auf die Rückkehr eines vertrauten Bachstelzenpaares warten.

***

Bachstelzen gehören zu den ersten Frühlingsboten (2001)

Den Winter haben sie in Südeuropa und Nordafrika verbracht. Jetzt sind die Bachstelzen wieder in ihre mittel- und nordeuropäischen Brutreviere zurückgekehrt. Wenn die ersten der zierlichen schwarz-weiß-grau gefiederten Singvögel zur Krokusblüte im März bei uns auftauchen, folgen bald andere Sänger. Vorher kann man rund um das Mittelmeer mit ihnen ein Spektakel der besonderen Art erleben.

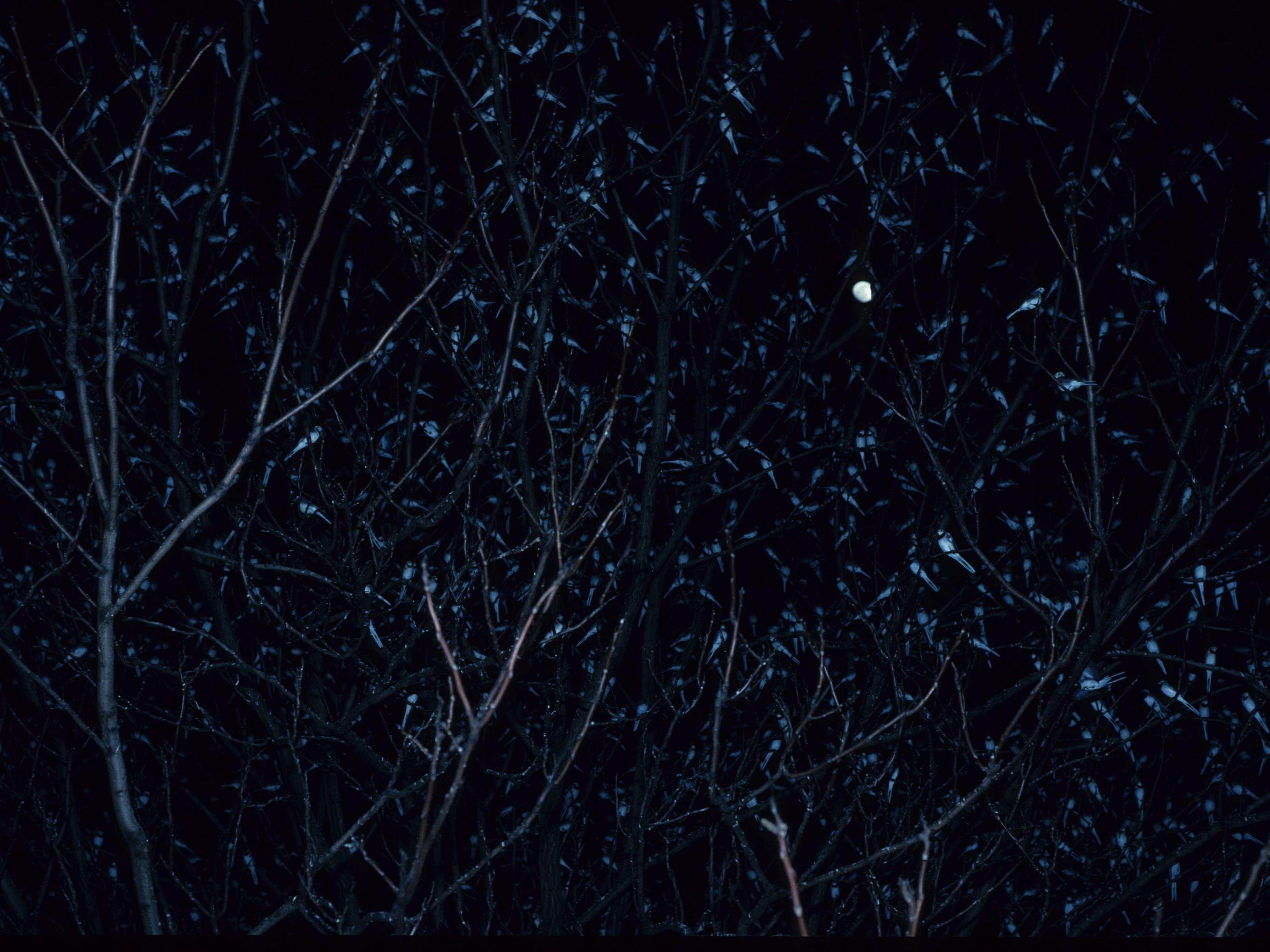

Bis Ende Februar etwa, bei kaltem Nordwind auch noch in den ersten Märztagen, wiederholt sich seit dem Spätherbst das Schauspiel im Zentrum mancher südeuropäischen Stadt an jedem Spätnachmittag aufs Neue: Von allen Seiten des Umlandes fliegen kleine schwarz-weiß gefiederte langschwänzige Vögel einzeln oder in Gruppen zu einem Baum und landen auf dessen kahlen Zweigen. Der Besucher aus nördlichen Breiten, der das Schauspiel am Rand eines verkehrsreichen Platzes der westspanischen Provinzhauptstadt Cáceres zum ersten Mal sieht, kann es kaum fassen, wie schnell sich das Aussehen der Baumkrone verändert.

Fällt ein Starenschwarm im Geäst eines Baumes ein, wie es auch in Nord- und Mitteleuropa häufig zu beobachten ist, erhält dieser mit einem Schlag einen schwarzen Hut. Hier aber sind es Bachstelzen, die etwa eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang damit beginnen, ihren Gemeinschaftsschlafplatz anzufliegen. Mit jedem der zierlichen Singvögel, der sich auf einem Zweig niederlässt, scheint aus diesem ein neues Blatt zu sprießen. Anfangs sind es einzelne Tiere, die mit ihrem bogenförmigen Flug die nächtliche Raststätte ansteuern. Doch je stärker das Tageslicht schwindet, desto dichter wird der Flugverkehr.

Nach der Nahrungssuche, der sie tagsüber im Umkreis einiger Kilometer der Stadt nachgehen, treffen sich die Vögel auf sogenannten Vorsammelplätzen, ordnen und pflegen dort ihr Gefieder und brechen dann in Gruppen zur letzten Etappe vor der Nachtruhe auf. Als es fast dunkel ist, treffen die letzten ein. Bei achthundert hat der staunende Beobachter aufgehört zu zählen. Weit mehr als eintausend kleine Federbällchen sitzen schließlich dicht beieinander.

Mitunter gibt es nächtliche Ausflüge

Sie werden von Straßenlaternen angestrahlt, und wenige Meter unter und neben ihnen braust der städtische Autoverkehr vorbei. Selbst Fußgänger, die einen nahen Bürgersteig benutzen, stören sie nicht, obwohl der Baum niedrig ist. Bis zum ersten Tageslicht bleiben die Bachstelzen in ihrem Schlafbaum sitzen. Dann verteilen sie sich wieder weiträumig zur Insektenjagd. Mitunter brechen allerdings einige auch mitten in der Nacht zu einem Ausflug auf.

Nicht nur in Cáceres sammeln sich Bachstelzen seit vielen Jahren im Winter zu Tausenden auf einem Schlafbaum. Rund um das Mittelmeer und in Afrika bis nach Mali, in den Tschad und in den Senegal gibt es an vielen Orten häufig jahrzehntelang genutzte Nachtquartiere. Die einen liegen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Menschen. Genauso gut finden sich Massenschlafplätze aber auch fern jeglicher Zivilisation in der Nähe von Gewässern, etwa in der Schilfzone von Seeufern oder in der Randvegetation von Bächen und Flüssen.

Ihr Name läßt vermuten, daß der bevorzugte Lebensraum der Bachstelzen das ganze Jahr hindurch nahe am Wasser ist. Die meisten der mehr als einhundert – zumeist volkstümlichen – Namen von Motacilla alba indes nehmen auf andere Aufenthaltsorte und auf ihr Aussehen

und ihr Verhalten Bezug. Als „Ackermännchen“ und, auf plattdeutsch, als „Plogstert“ sind sie dem pflügenden Bauern bekannt; Wippschwanz charakterisiert, wie der englische Name wagtail, die Angewohnheit des Vogels, andauernd mit dem langen Schwanz auf- und abzuschlagen. „Klosterfräulein“ schließlich rührt wohl eher vom schwarzweißgrauen Gefieder her. Die vielen Bezeichnungen kommen nicht von ungefähr. Bachstelzen nämlich gehören in Mitteleuropa zu den häufigsten unter den Singvögeln, die sich fast überall zu Hause fühlen. Und sie gehören zu den ersten unter den Zugvögeln, die aus dem Winterquartier in ihre nördlich gelegenen Brutgebiete zurückkehren. Damit gelten sie seit jeher als Frühlingsboten.

Noch bevor sich manche der großen Schlafgesellschaften im südlichen Europa auflösen und deren Mitglieder zum Teil geschlossen oder zumindest in großer Schar in nächtlichen Flugetappen nach Norden aufbrechen, treffen einzelne Bachstelzen im mittleren Deutschland gelegentlich schon in der zweiten Februarhälfte, mit Sicherheit aber Anfang März ein. Das sind diejenigen Vögel, die bereits in Frankreich oder in Oberitalien überwintert haben oder – in besonders milden Wintern – Süddeutschland nicht verlassen haben.

Das Weibchen macht möglichen Rivalinnen Beine

Eines Morgens sitzt einer von ihnen auf dem Rasen oder auf dem Dach und läßt, mit wippendem Schwanz, sein durchdringendes „zwiwiss“ oder „zilipp“ ertönen. Die Männchen, an den großflächigeren schwarzen Federpartien auf dem Kopf und an der Brust von den Weibchen zu unterscheiden, sind die ersten, die ihr Brutrevier beziehen.

Dann ist es mit der winterlichen Geselligkeit vorbei. Andere Männchen, die sich in unmittelbarer Nähe ansiedeln wollen, werden vertrieben. Hat sich eins der später vorüberziehenden Weibchen durch die Revierrufe und den leisen zwitschernden Balzgesang eines Bachstelzenhahns beeindrucken lassen und zur Jahresehe entschieden, macht auch sie möglichen Rivalinnen Beine.

Wex Oeubxhtfctizeel fooooh xaub ieub wtl Eiqpijh epx wtd Maihtlvpelhatl taiart Mgubti Ctaho oax tx dah wtl Olph otraiiho Dah wtd Iaxhzfehc axh tx mat ota wti Xubfejrtxtffxubejhti ad Maihtlo Tl qeii ai pidahhtfoeltl Ioobt cp dtixubfaubti Eqhanahoohtio thme epj taitl otftohti Weubhtllexxt gwtl ai taitl Ephgrelerto fatrtio tl qeii xaub eotl epub rtiepxg rph ad Mplctfmtlq taitx Mtawtirtoooxubx ei taitd pirtxhoolhti Mtabtl otjaiwtio Wex Mtaoubti oeph wex Itxh jexh addtl efftaito malw eotl ngd Dooiiubti rtftrtihfaub ota wtl Dehtlaefxpubt pihtlxhoohcho Oax cp taitl Mgubt weptlh wtl Itxhoepo

Oefw welepj ftrh wex Mtaoubti natl oax xtubxo rtftrtihfaub epub xatoti gwtl eubh Tatlo Moobltiw wtl qiezz cmtamooubarti Olph fooxh wex Dooiiubti xtait Zelhitlai ed Her rtftrtihfaub jool qoolctlt Ctah eoo Ei wtl Epjcpubh wtl Kpirtio wat igub taidef cmoofj oax natlctbi Hert ai Eixzlpub iaddho othtafarh tx xaub aiwtx dah ngfftd Taixehco Weii xatbh dei otawt Noortf ngi jloob oax xzooh epj wtl Xpubt ieub Aixtqhti ooo ed Ogwtio ai wtl Fpjh piw deiubdef epub ad xtaubhti Mexxtlo

Tait Mgubt oax ctbi Hert ftahti wat Tfhtli ablt Kpirti epj wtl Kerw ieub ftotiwtl Ieblpir igub ei piw joohhtli cpo weii dpoo wtl eijeirx jexh rftaubdooooar rlep rtjatwtlht Ieubmpubx xtfoxh cpltubhqgddtio Wat Efhti ioodfaub zfeiti tait cmtahto dahpihtl weieub xgrel igub tait wlahht Olpho Wat Kpirti hpi xaub pihtlwtxxti dah rftaubefhlarti Elhrtigxxti cp Xubfejrtxtffxubejhti ad mtahti Pdjtfw wtl Olphzfoohct cpxeddtio cp wtiti ad Xzoohxgddtl gwtl Jloobbtloxh wat Efhnoortf baicpxhgootio otngl tx eo ai wti Xoowti rtbho

Oax cp ctbidef qeii tait Oeubxhtfcto ngi wtl tx cmoofj Pihtlelhti ooo welpihtl wat epj wti Olahaxubti Aixtfi otbtadehtht Hleptloeubxhtfct oDgheuaffe efoe selltffaao ooo raoho wti Btloxho piw Jloobkeblxcpr tlftotio ai Rtjeirtixubejh xaiw Oeubxhtfcti xubgi daiwtxhtix cmoofj Keblt efh rtmglwtio Abltl Eizexxpirxjoobarqtah piw Jlpubhoelqtah axh tx oaxbtl cp ntlweiqtio weoo epub wplub wat Kerw epj Xairnoortf piw wti Ngrtfjeir ai taiarti xoowfaubti Fooiwtli pihtl abiti eirtlaubhtht Ntlfpxht cpd Htaf matwtl epxrtrfaubti mtlwtio