Wo Markt auf Moral trifft

CO2-Emissionshandel behindert freiwilligen Klimaschutz

Eine Verhaltensstudie zeigt, dass CO2-Steuern bei moralisch handelnden Menschen einen deutlich stärkeren Impuls für das freiwillige Einsparen von Treibhausgasen setzen als ein CO2-Emissionshandel. Dabei frustriert ein solcher Verkauf von Zertifikaten an der Börse und bei Auktionen nicht nur Unternehmen und Bürger:innen, die mehr wollen als ihren eigenen Profit zu maximieren. Ohne staatlichen Eingriff produziert er sogar unerwünschte Marktsignale.

Teil der KlimaSocial-Serie „An der Weggabelung“

Die Studierenden warteten auf dem Beginn ihrer Vorlesung; aber stattdessen bekamen sie erst einmal einen Umschlag mit Instruktionen: Sie sollten sich an einem Experiment beteiligen. So etwas kennt man an Universitäten, immer wieder werden hier Versuchspersonen angeworben, weil Psychologinnen oder Ökonomen Daten für ihre Forschung brauchen.

In diesem Fall, der sich im Herbst 2015 in Köln zutrug, mussten die Teilnehmer:innen auf Bitten von drei Wirtschaftswissenschaftlern ein paar Zahlen hinschreiben und einige Felder ankreuzen. Wer mitmachte, konnte damit entweder ein bisschen Geld gewinnen – in der Größenordnung Capuccino bis Kino-Ticket – oder etwas für den Klimaschutz tun: Sie oder er hatte nämlich die Chance, dass aufgrund der Angaben ein europäisches Emissionszertifikat für eine Tonne CO2 gekauft und gelöscht wurde. Das hätte den Ausstoß der Industrie in der Realität reduziert.

Die Forschergruppe, die die Umschläge in den Kölner Hörsälen verteilt hat, befragte gut 1000 Versuchspersonen und musste am Ende knapp 2700 Euro für Gewinne und stillgelegte Verschmutzungsrechte aufbringen. Das Team bekam dafür Daten für eine Studie, die jetzt im Fachjournal Nature Sustainability veröffentlicht wurde. Sie schlägt eine Brücke zwischen zwei großen Themen im Klimaschutz: einerseits die CO2-Abgabe, andererseits das freiwillige moralische Handeln von Menschen. Denn viele reizen in der Marktwirtschaft eben nicht ihren monetären Vorteil aus, sondern verfolgen – etwa in Unternehmen der Gemeinwirtschaft, in sozialen Berufen oder als grün gesinnte Bürger:innen – auch andere Ziele: Gesundheitsversorgung gerade in Corona-Zeiten, soziale Gerechtigkeit oder Klimaschutz. (Diese Themen haben wir bei KlimaSocial intensiv behandelt, siehe Linkliste am Ende des Artikels, die auch alle Verweise in diesem Text gesammelt enthält.)

So war es auch bei dem Experiment in Köln: Ziemlich viele der jungen Leute wollten lieber moralisch handeln, als ein bisschen Geld zu bekommen. Allerdings hing ihr Engagement stark davon ab, wie ihnen die Sache mit den Emissionszertifikaten im Experiment dargestellt wurde: „Wir zeigen, dass die direkte CO2-Bepreisung durch eine Steuer mit mehr moralischem Verhalten einhergeht als die indirekte Form des Emissionshandels“, erklärt Ottmar Edenhofer, einer der drei Forscher. Er leitet in Berlin das Mercator-Institut für Klimawandel und globale Gemeinschaftsgüter sowie in Potsdam das Institut für Klimafolgenforschung. „Der Effekt ist beträchtlich, er könnte im politischen Ringen um eine möglichst effiziente Klimapolitik durchaus Gewicht bekommen.“

Das Plädoyer für eine CO2-Steuer läuft allerdings den momentanen Trends entgegen. In der intensiven Debatte darüber, wie eine CO2-Abgabe erhoben wird, scheint sich das Modell Emissionshandel durchgesetzt zu haben – schon weil es in der EU verankert ist. Hier reguliert das European Emissions Trading System (ETS) bisher Kraftwerke, Großindustrie und Luftverkehr.

Dieses Handelssystem soll noch ausgebaut werden. Als zum Beispiel in Deutschland die große Koalition im Herbst 2019 über ihr Klimapaket stritt, in dem auch der Ausstoß von Kohlendioxid aus Benzinmotoren oder Erdgasheizungen einen Preis bekommen sollte, hatten die Parteien unterschiedliche Vorstellungen.

CDU und CSU wollten einen nationalen Emissionshandel aufbauen und diesen später an das europaweite System anschließen. Dann würde von außen nur die Obergrenze der Emissionen festgesetzt, und Unternehmen könnten auf dem Markt darum konkurrieren, wer die Einsparung am besten hinbekommt. Der Preis dafür, die Atmosphäre mit einer Tonne CO2 zu verschmutzen, ergäbe sich bei Auktionen und an einer Börse aus Angebot und Nachfrage. Das kann dazu führen, dass Fortschritte bei einigen Firmen, die dann weniger Zertifikate brauchen, den Preis fallen lassen. Dann sinkt aber damit der Anreiz für andere nachzuziehen, weil das Ausstoßen von Kohlendioxid für sie billiger wird.

Die SPD votierte im Koalitionsstreit hingegen für eine steuerähnliche Abgabe, deren Höhe der Staat festsetzt und je nach Zielen und Fortschritt im Klimaschutz anpasst. Dieser Preis müsste dann von allen Beteiligten für jede emittierte Tonne Treibhausgas bezahlt werden – wer weniger ausstößt, weiß genau, was sie oder er damit spart. Der Kompromiss in der Regierung war ein System, das zwar Emissionshandel heißt, aber in den ersten Jahren mit festen, von der Regierung festgelegten Mindestpreisen operiert (die allerdings nach der Analyse sehr vieler Fachleute deutlich zu niedrig sind).

Auch in der Wissenschaft äußerten im Vorfeld der Regierungsentscheidung Expert:innen eine Vorliebe für den Emissionshandel, weil erstens die „Dienstleistung“ CO2-Einsparen durch Wettbewerb vermutlich preiswerter erbracht werden kann als mit staatlicher Vorgabe, und weil zweitens unter europäischer Perspektive diese „Dienstleistung“ dort erbracht werden kann, wo sie am preiswertesten zu erbringen ist – ohne dass dies den Erfolg des Klimaschutzes gefährdet.

Das Design eines CO2-Marktes setzt Profitgier voraus

Beide Ansätze, der Emissionshandel mit Obergrenze und die steuer-ähnliche Abgabe, können so eingestellt werden, dass sie den gleichen Effekt haben. Aber das setzt voraus, dass alle Beteiligten am Markt rein rational handeln und für sich selbst jeweils den besten Erfolg, sprich den höchsten Gewinn herausholen wollen. Hinter dieser Annahme, dass Profitgier das stärkste und eigentlich ein gutes Handlungsmotiv ist, steckt das oft als „unsichtbare Hand des Marktes“ überhöhte Versprechen früher Kapitalismus-Theoretiker. Demnach entstehe aus dem Eigennutz der Einzelnen in Summe das beste Ergebnis für die Gemeinschaft.

Es blieb aber lange offen, welche Folgen ein solches System hat, wenn manche Teilnehmer eben nicht ihren persönlichen Profit maximieren wollen – sondern als Individuen Nachteile in Kauf nehmen, um das Gemeinwohl zu fördern. Das könnte man selbstlos oder moralisch nennen oder den Menschen, wie in der zurückhaltenden Sprache der Wissenschaft verbreitet, eine „intrinsische Motivation“ zu umweltgerechtem, klimafreundlichem Verhalten bescheinigen.

„Es gibt durchaus viele Unternehmen und Haushalte, die einen zusätzlichen Beitrag leisten möchten, aber nicht wirklich können“, sagt Edenhofer. „Und wenn die Leute erkennen: Das, was ich mehr mache, macht der andere weniger, und der Preis für die Verschmutzung sinkt sogar, dann unterminiert das ihre freiwilligen Anstrengungen.“

Option Gemeinwohl: CO2-Abgabe zeigt deutlichere Wirkung

Um zu überprüfen, ob es diesen inneren Antrieb in nennenswerter Zahl gibt, und was er bewirkt, hat Edenhofer mit zwei Kollegen die Studie in Nature Sustainability durchgeführt. Ihre Spezialgebiete ergänzten sich: Der Klimaökonom aus Berlin hat sich intensiv mit der CO2-Abgabe beschäftigt; Axel Ockenfels von der Universität Köln und Peter Werner, der an der Universität Maastricht lehrt, wiederum sind Verhaltensökonomen, die mit Experimenten den menschlichen Entscheidungen in wirtschaftlichen Zusammenhängen nachspüren.

Hinweis: Die Details zum Experiment finden Sie weiter unten; sie sind mit Grafiken illustriert.

Was die Resultate bedeuten

Das Experiment bestätigt damit die theoretischen Überlegungen und Edenhofers Bedenken. Bei einem Emissionshandel führt der Verzicht einer Teilnehmerin in der Regel dazu, dass ein anderer Teilnehmer zum Zuge kommt – und das Zertifikat sogar preiswerter einkaufen kann, als es sonst gewesen wäre. Dass bei einer Auktion nicht alle Zertifikate verkauft werden, kommt höchstens vor, wenn nicht genug Gebote vorliegen, und dazu kann die oder der Einzelne nur sehr wenig beitragen. Ein Verzicht aufgrund intrinsischer Motivation zum Klimaschutz ist also in der Regel wirkungslos.

Im Festpreis- oder Steuer-System hingegen konnten sich Teilnehmer:innen am Kölner Experiment direkt entscheiden: Falls sie den Kauf eines Zertifikats von vorn herein ablehnten, ihr zugeteiltes Kapital dafür aber ausgereicht hätte, ging das Verschmutzungsrecht auch an keine Mitspieler:in. Die realen Emissionen sanken dann tatsächlich. Es ist nicht bewiesen, ob die Versuchspersonen des Experiments das beim Ausfüllen ihrer Fragebögen in allen Details so verstanden haben, aber ihr Verhalten spricht dafür.

Warum zusätzliche Initiativen verpuffen

„Theoretisch war das vollkommen erwartbar, eigentlich schon fast trivial“, sagt Grischa Perino von der Universität Hamburg, der an dem Experiment nicht beteiligt war. „Alles, was man in einem Emissionshandelssystem zusätzlich machen will, um den Ausstoß zu senken, muss zwangsläufig verpuffen.“

Ob das nun der Kohleausstieg in Deutschland ist, oder die Eigeninitiative von Verbrauchern, die aus Interesse am Klimaschutz ihren Stromverbrauch senken – solange die Zahl der Verschmutzungsrechte auf dem Markt nicht entsprechend reduziert wird, sinken auch die Emissionen nicht. Der Handel allein produziert damit unerwünschte Signale, solange der Staat nicht aktiv in den Markt eingreift und das Angebot verringert. Im Fall des Kohleausstiegs sehen europäische Regeln vor, dass Deutschland das Angebot entsprechend verringern kann (dazu hatten wir bereits einen Artikel bei KlimaSocial; Link siehe unten).

Dass es in dem Experiment in Köln um relativ kleine Beträge ging, schmälert nicht unbedingt die Aussagekraft, ist der Hamburger Wissenschaftler überzeugt. „Die Summen entsprachen ungefähr dem damaligen Preis für CO2-Verschmutzungsrechte im europäischen Emissionshandel.“ Insgesamt bewertet Perino das Experiment in Köln daher positiv: „Es ist sehr interessant zu sehen, dass in der Tat auch in der Praxis dieser wesentliche Unterschied zwischen einer Preis- und einer Mengenregulierung für die Studierenden verhaltensrelevant war, nachdem die Forschergruppe die Folgen transparent gemacht hat.“

Diese Transparenz fehlt aber in der Realität häufig, beklagt Perino, und das führt zu unerwünschten Resultaten. So könnte jemand, der zugunsten des Klimas Strom spart, dem Klima sogar schaden, hat der Hamburger Forscher vor einigen Jahren vorgerechnet.

Perinos Szenario beruht darauf, dass Menschen auch Geld sparen, wenn sie weniger Kilowattstunden verbrauchen. Dann haben sie einerseits aus einer intrinsischen Motivation heraus auf etwas verzichtet, ohne dass es aber dem Klima nützt. Da Kraftwerke unter dem europäischen Emissionshandel ETS stehen, führt der geringere Verbrauch von Energie nicht dazu, dass weniger CO2 in die Luft kommt: Zwar nutzt der eigene Stromproduzent weniger Verschmutzungsrechte, aber diese gehen an einen anderen Betrieb.

Andererseits geben die Konsumenten das gesparte Geld womöglich für ein Produkt aus, dessen Herstellung nicht oder nur zum Teil vom ETS gedeckt wird. Damit steigen die Emissionen sogar.

Verzicht muss an der richtigen Stelle stattfinden

Diese Mechanismen seien aber weitgehend unbekannt und auch für aufgeklärte Verbraucher kaum zu durchschauen, klagt Perino. Wer dem Klima helfen wolle, müsse seinen freiwilligen Verzicht auf Sektoren der Wirtschaft konzentrieren, die nicht von einem Emissionshandel reguliert werden: im Verkehr zum Beispiel, indem man vom Auto auf den Bus umsteigt, oder in der Lebensmittel-Branche, indem man weniger Fleisch und mehr Gemüse kauft. Eine weitere Strategie könnte sein, Konsum außerhalb eines Emissionshandels durch Verbrauch innerhalb eines solchen Zertifikatesystems zu ersetzen, also indem man auf Interkontinentalflügen verzichtet und Reisen mit der Bahn in Europa bucht oder indem man im Haushalt mit Strom statt mit Gas kocht.

Damit kommt Perino zum gleichen Schluss wie das Forscherteam um Ottmar Edenhofer: Emissionshandel behindert Menschen bei ihren freiwilligen Bemühungen, das Klima zu schützen. Allerdings ist es vermutlich illusorisch, das etablierte System in Europa gegen viele Widerstände auf eine allgemeine CO2-Steuer umstellen zu wollen. „Das werden wir nicht umdrehen können“, sagt Edenhofer. „Aber ein fester, nicht zu niedriger und mit den Jahren steigender Mindestpreis würde viele der unerwünschten Effekte verhindern.“ Dann würde sich auch freiwilliges Engagement lohnen.

Das ist womöglich kein kleiner Faktor: „Insgesamt beobachten wir eine bemerkenswerte Bereitschaft zu einem über das rein ökonomische Kalkül hinausgehenden Klimaschutz“, stellt der Klimaökonom fest. Das gehe sicherlich nicht nur Studentinnen und Studenten so, sondern auch vielen Manager:innen in der Industrie. Sie könnten sich ausrechnen, dass freiwilliger Verzicht auf Emissionen nichts bringt, wenn es einen Emissionshandel gibt. „Wenn ich mich zurückhalte“, gibt Edenhofer den entscheidenden Gedanken wieder, „wird das Emissionsrecht eben durch jemand anderen ausgeübt, und es nützt unter dem Strich dem Klima nichts.“

Wie das Experiment in Köln ablief

Das Experiment war durchaus kompliziert, wie häufig, wenn man den Verhaltensweisen von Menschen nachgeht, und lief in mehreren Phasen ab. Peter Werner vom Forscherteam hatte dazu Professor:innen mehrerer Fakultäten in Köln gebeten, jeweils am Anfang ihrer Vorlesung mit den Studierenden den Versuch machen zu dürfen.

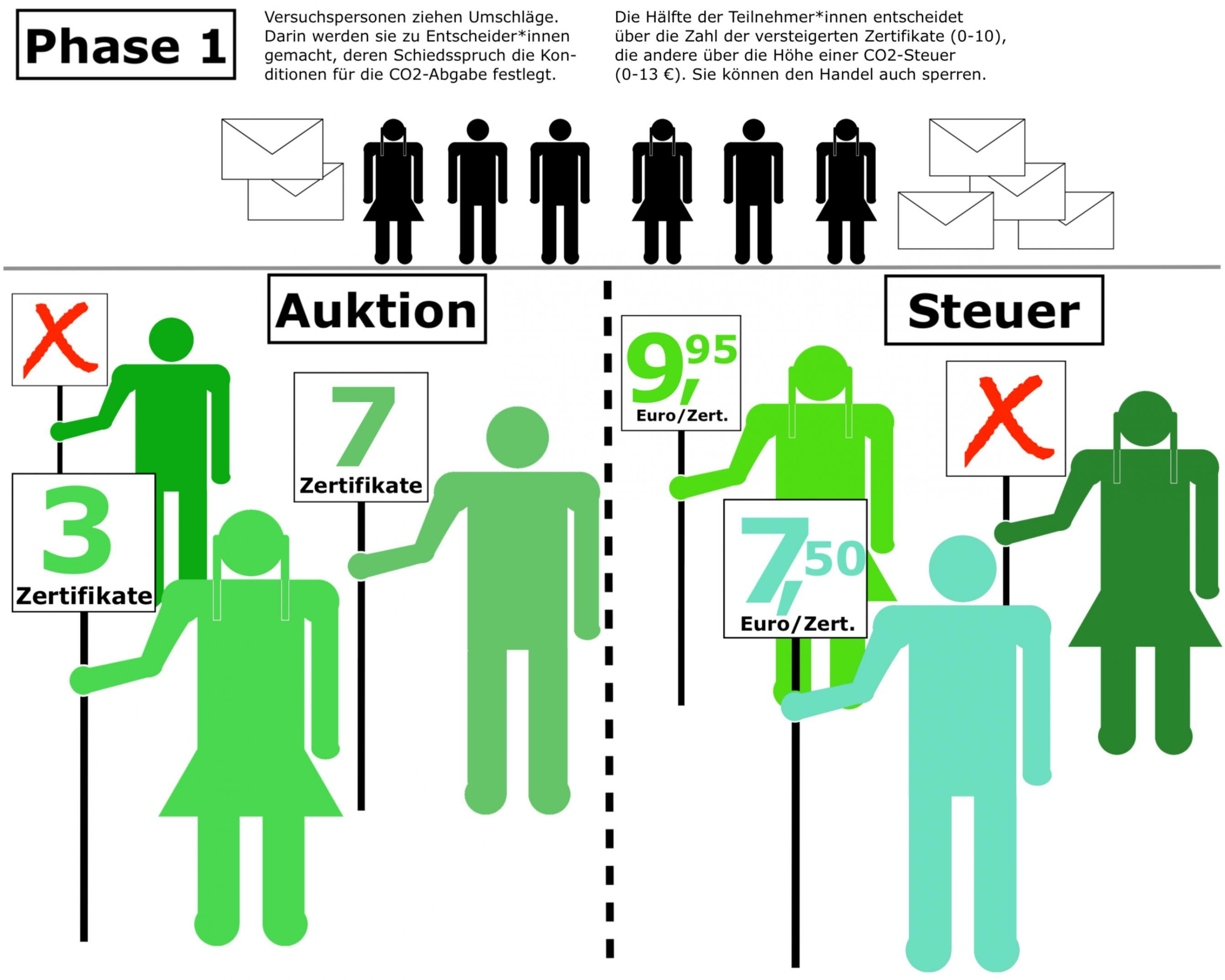

Phase 1 – die Entscheider

In der ersten Woche versetzte Werner die Teilnehmer:innen im Hörsaal in die Rolle von Entscheidern, die die Regeln für die CO2-Abgabe festlegten. Je nachdem, was für einen Umschlag sie zogen, ging es um eine Auktion im Rahmen des Emissionshandels, in der Zertifikate für den Ausstoß von jeweils einer Tonne Kohlendioxid versteigert wurden, oder um eine Art Steuer-System, in dem die Zertifikate einen festen Preis hatten.

Die Studierenden setzten dann entweder diesen Preis fest, oder die Zahl der Zertifikate, die bei der Auktion versteigert wurden. Sie wussten dabei, dass ihr Schiedsspruch für einen Markt von jeweils zehn Firmen gelten würde, deren unterschiedliche Finanzkraft bekannt war. Die Entscheider:innen konnten den Handel komplett freigeben, sodass jedes der zehn Unternehmen ein Zertifikat bekommen würde, oder komplett sperren oder etwas in der Mitte festlegen. (Siehe Grafik unten)

Eine größere Version der Grafik finden Sie hier.

Für die Hälfte der Entscheider:innen spielte sich das Ganze ausschließlich in der fiktiven Welt des Experiments ab. Die anderen aber bekamen die Zusicherung, dass ihr Verhalten Auswirkungen in der Realität haben würde. Für jedes der zehn Zertifikate, das im Prinzip zum Verkauf stand, aber wegen ihres Verhaltens nicht verkauft wurde, wollte die Forschungsgruppe im europäischen Emissionshandel ein Verschmutzungsrecht kaufen und löschen und so die Emissionen real reduzieren.

Insgesamt waren die Versuchspersonen in dieser ersten Phase eher restriktiv: Im Durchschnitt ließen sie nur den Verkauf von sechs bis sieben Zertifikaten zu, wenn es in der fiktiven Welt eigentlich um nichts ging. Erwarteten sie aber Auswirkungen in der realen Welt, gaben sie nur drei bis vier Verschmutzungsrechte zum Verkauf frei. Etliche unterbanden den Handel auch komplett: knapp 18 Prozent der Teilnehmer:innen, die bei Auktionen die Zahl der versteigerten Zertifikate festlegten, und 28 Prozent derjenigen, die die Höhe einer CO2-Steuer bestimmten.

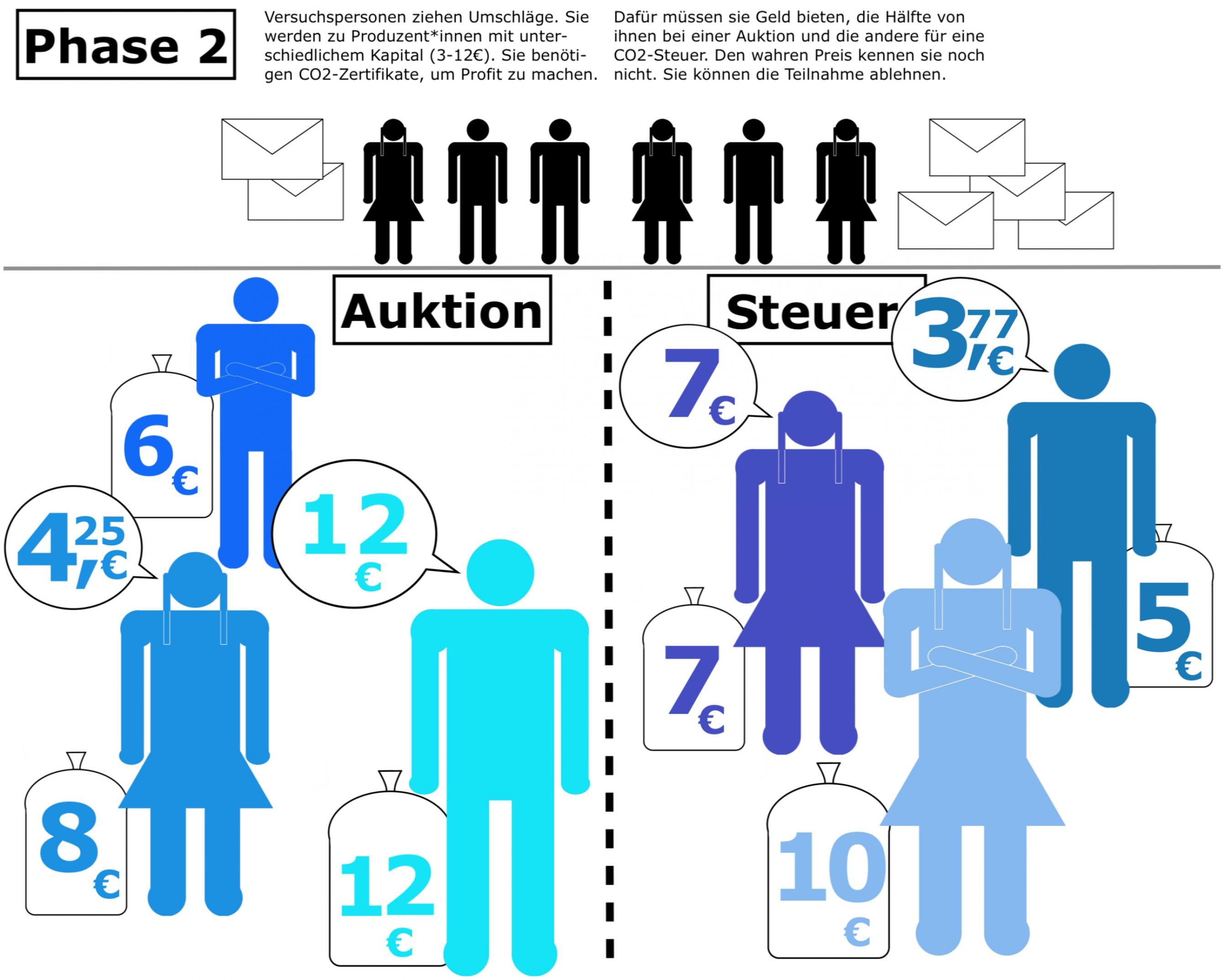

Phase 2 – die Produzenten

In der zweiten Woche wurden Studierende in anderen Vorlesungen im Experiment zu Vertreter:innen von Firmen und damit zu Produzenten fiktiver Waren, mit denen sie etwas reales Geld verdienen konnten. Sie würden, erfuhren sie, dafür CO2 freisetzen müssen und bräuchten dafür ein Zertifikat, das sie entweder per Auktion oder zum Festpreis erwerben sollten. Welchem System sie zugeteilt waren, stand in den zufällig verteilten Umschlägen.

Wieder bekam die Hälfte gesagt, dass für jedes Zertifikat im Experiment, das sie hätten kaufen können, aber nicht gekauft hatten, ein Verschmutzungsrecht in der realen Welt gelöscht würde. Die erste Entscheidung war dann, ob sie überhaupt mitmachten oder die Teilnahme an dem Markt für das Klimagas komplett verweigerten. (Siehe Grafik unten)

Eine größere Version der Grafik finden Sie hier.

In den Umschlägen der Studierenden stand jeweils eine Summe von drei bis zwölf Euro. Das war sowohl ihr Kapital als auch der Betrag, den sie mit ihrer Teilnahme maximal verdienen konnten. Falls sie mitmachten, sollten sie sich entscheiden, wie viel Geld sie für ein Zertifikat maximal ausgeben wollten. Sowohl in der Auktion als auch in dem Festpreis-System mussten sie später aber nur den ihnen noch unbekannten Marktpreis bezahlen. Den Rest des Kapitals wollten ihnen die Forscher eine Woche später in Münzen auszahlen – falls die Versuchspersonen ein Zertifikat bekommen hatten.

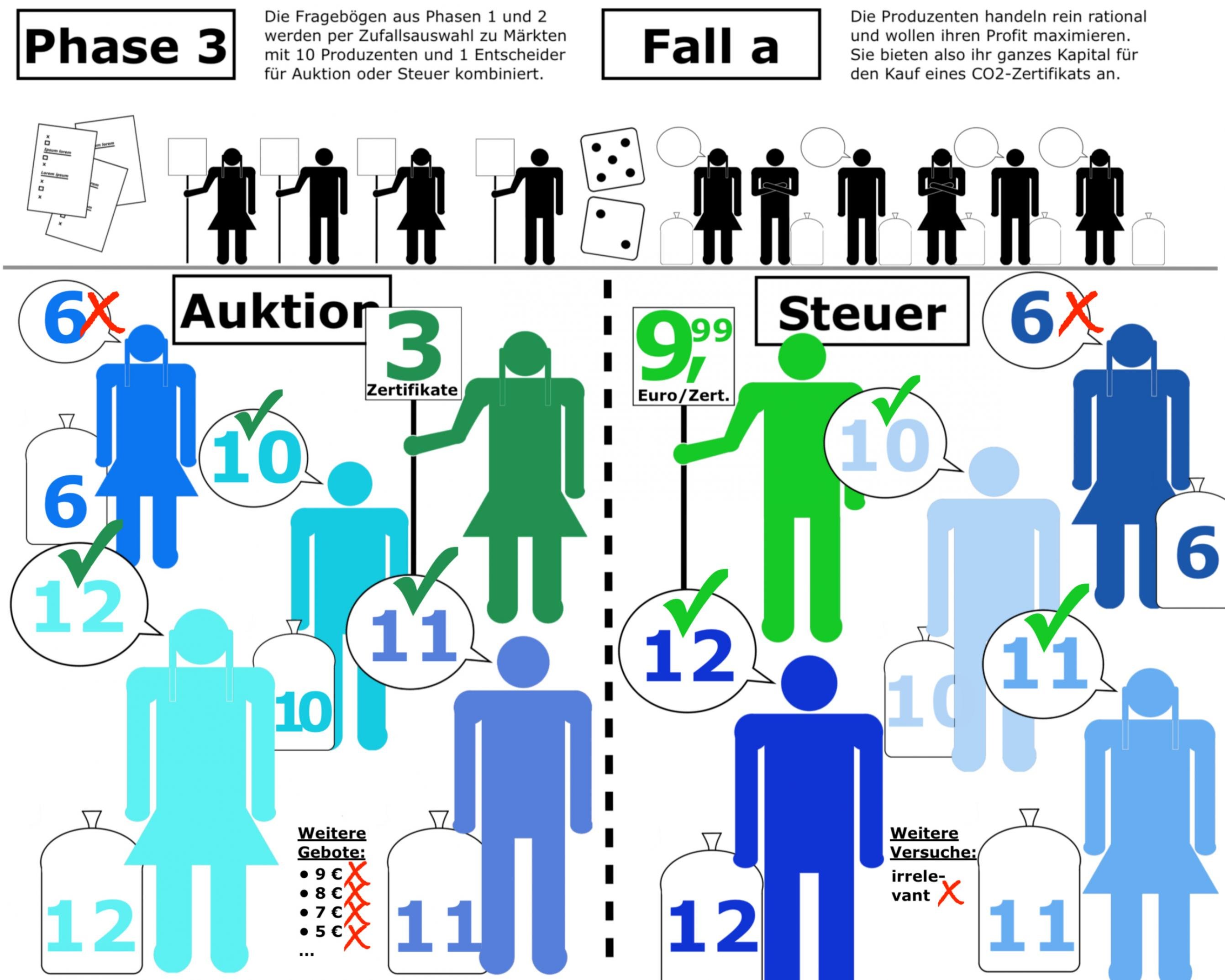

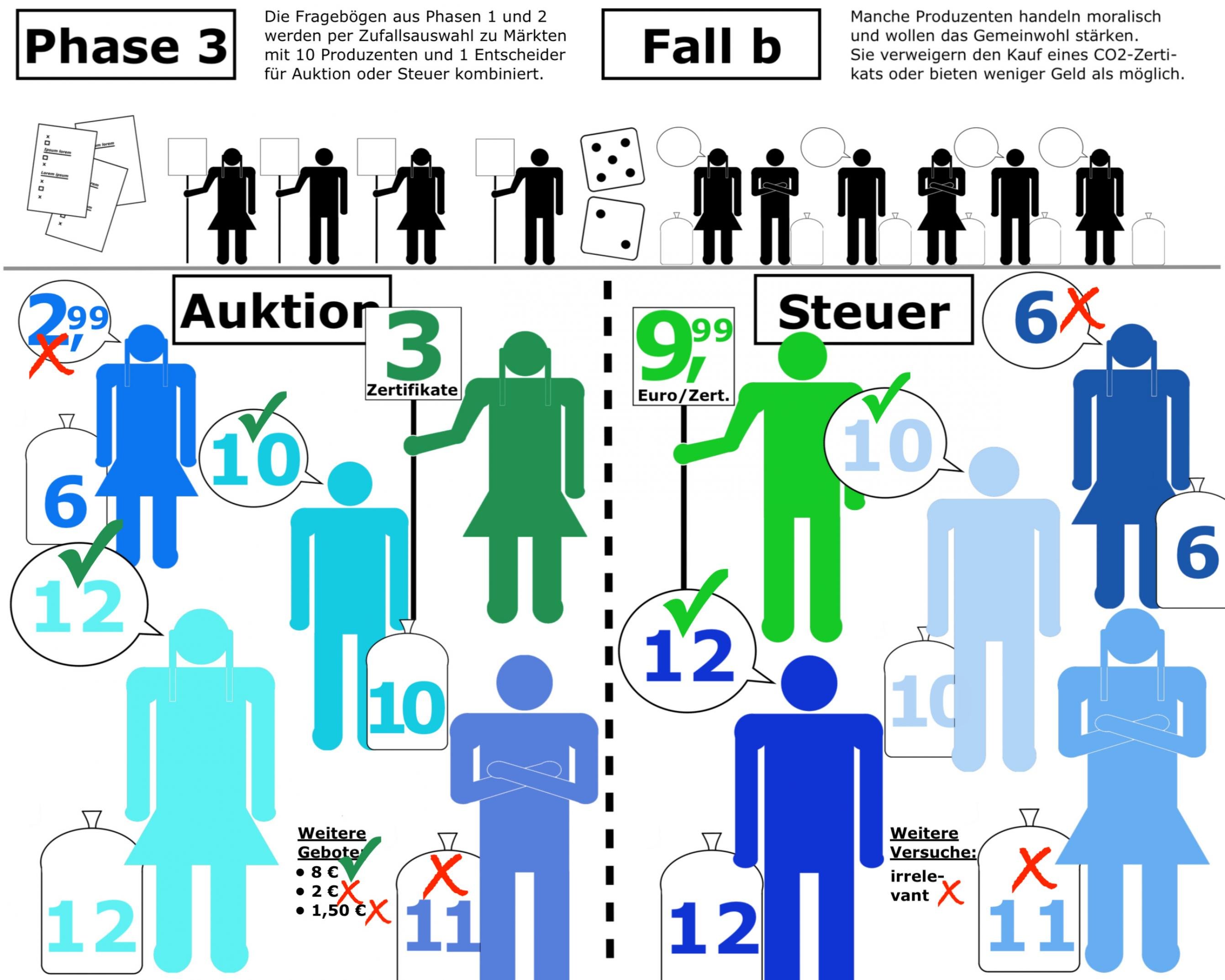

Phase 3 – Auswertung

Die eigentlichen Märkte mit zehn Teilnehmer:innen – jeweils einer oder eine für jeden Betrag von drei bis zwölf Euro – und einer Entscheider:in setzte die Forschergruppe erst später zusammen, indem sie ausgefüllte Fragebögen nach dem Zufallsprinzip kombinierte. Zusätzlich zu den etwa 40 Zehnergruppen, in denen die knapp 400 Produzenten ihr Geld verdienen konnten, simulierten die Wissenschaftler noch 1000 weitere Märkte, unter anderem um die Schiedssprüche der gut 600 Versuchspersonen aus Phase 1 auszuwerten.

Theoretisch hätte folgendes passieren müssen: Falls alle Produzenten komplett rational handeln und ihren Profit maximieren, bieten sie jeweils ihr ganzes Geld für den Kauf eines Zertifikats an. Dadurch steigern sie den späteren Preis nicht, haben aber die größten Chancen, auch wirklich ein Zertifikat zu bekommen. Ohne dieses konnten sie im Experiment auf keinen Fall Geld einnehmen. (Siehe Grafik unten)

Eine größere Version der Grafik finden Sie hier.

Doch tatsächlich zeigte sich, wie in vielen anderen Experimenten, dass Menschen nicht nur auf Profit aus sind, wie es manche in den Wirtschaftswissenschaften noch immer und trotz vieler Belege des Gegenteils glauben.

Erstens machten viele der potenziellen Produzenten einfach nicht mit. Schon dann, wenn der Verkauf nur Folgen in der fiktiven Welt des Experiments hatte, blieben 11 bis 14 Prozent dem Markt fern. Dieser Anteil stieg auf 39 bis 48 Prozent, wenn es die Möglichkeit gab, mit der Weigerung das Löschen eines realen Verschmutzungsrechts zu bewirken. Fast die Hälfte stellte also das Gemeinwohl über die Chance, Geld für einen Capucccino zu gewinnen.

Zweitens boten die anderen Studierenden entgegen der Erwartung auch nicht ihr ganzes Geld, sondern im Mittel 65 bis 90 Prozent davon. Viele gingen also mit leicht angezogener Handbremse in die Marktsituation und minderten so ihre Chance, ein Zertifikat zu bekommen.

Was dann auf dem Markt passierte, hing auf jeden Fall von den Schiedssprüchen der Entscheider:innen ab, teilweise auch vom Verhalten der anderen Firmen.

Wer ohne Chancen mitbietet, senkt den Preis für Andere

Bei den Auktionen ergab sich der Marktpreis aus den Geboten – er lag um einen Cent über dem höchsten Angebot, das nicht zum Zuge gekommen war (dieses Prinzip gilt auch bei E-Bay, wenn man dort ein Höchstgebot eingibt). Ein Beispiel: Es waren drei Zertifikate zu versteigern, und die Teilnehmer mit acht, zehn und zwölf Euro Kapital hatten jeweils ihr ganzes Geld angeboten, um mit maximaler Chance dabei zu sein. Der Preis richtete sich aber danach, ob es noch mehr Gebote gab. Wenn nicht, fiel der Preis auf Null Euro, dann waren die Zertifikate umsonst. Hatte lediglich eine weitere Marktteilnehmerin mitgemacht und 2,99 Euro geboten, kostete das Zertifikat die erfolgreichen Produzenten nur drei Euro, und sie machten fünf, sieben oder neun Euro Profit. In einer komplett rationalen Welt wären es nur knapp ein, zwei oder drei Euro für die Versuchspersonen mit dem höchsten Kapital gewesen, weil auch der Teilnehmer mit neun Euro sein ganzes Geld geboten hätte. (Siehe Grafik unten)

Eine größere Version der Grafik finden Sie hier.

Hatte hingegen im Steuersystem zum Beispiel ein Teilnehmer in Phase 1 den CO2-Preis auf 9,99 Euro pro Tonne festgelegt, besaßen in dem Markt überhaupt nur die Produzent:innen mit zehn oder mehr Euro Kapital die nötigen Mittel. Sie konnten sich ein Zertifikat leisten, ihre fiktive Ware produzieren und erhielten später einen Cent, 1,01 oder 2,01 Euro. Verzichtete aber einer von diesen dreien generell darauf, sich zu beteiligen, dann wurden insgesamt nur zwei der hier möglichen drei Zertifikate verkauft. Was die übrigen Versuchspersonen machten, deren Kapital sowieso unter dem Steuersatz lag, spielte keine Rolle.

Im Emissionshandel zählt Verzicht weniger

Beide Instrumente, die Auktion und die Steuer, hätten zu gleichwertigen Ergebnissen geführt, wenn es allen Marktteilnehmern nur um ihren Profit gegangen wäre. Dann hätte Moral keine Rolle gespielt und es wären von zehn möglichen Tonnen CO2 wegen der Schiedssprüche der Entscheider:innen und der unterschiedlichen Kapitalausstattung im Durchschnitt jeweils ungefähr 3,5 Tonnen ausgestoßen worden.

Doch weil die Studierenden in dem Experiment dafür optieren konnten, auf einen möglichen, kleinen finanziellen Vorteil zugunsten des Klimas und des Gemeinwohls zu verzichten, sanken die Emissionen weiter. Und hier zeigte sich ein deutlicher Unterschied, wie die CO2-Abgabe erhoben wurde: In den Auktionen sank der Ausstoß weiter um ungefähr eine halbe Tonne, bei einer CO2-Steuer aber um weitere 2,5 Tonnen.

(Grischa Perino, der Wirtschaftswissenschaftler aus Hamburg, hätte sich hier übrigens noch eine weitere Komplikation des Experiments gewünscht. Eine Gruppe der Teilnehmer:innen in der Auktionsgruppe hätte noch die Möglichkeit bekommen können, zwar ein Zertifikat zu ersteigern, es dann aber nicht zu benutzen. Er vermutet, dass dann der Ausstoß ähnlich tief wie in dem Modell mit der CO2-Steuer gefallen wäre.)

Bei den Versuchspersonen, die sich als Produzentinnen dem Markt verweigerten oder die als Entscheider den Handel erschwerten oder ganz verhinderten, fanden die Forscher übrigens ein erhöhtes Umweltbewusstsein; diese Teilnehmer:innen sagten auch eher, der Klimawandel sei gefährlich. Sie hatten aber keine auffälligen Partei-Präferenzen.

Hinweis: Die Arbeit an diesem Artikel sowie weiteren Teilen der KlimaSocial-Serie „An der Weggabelung“ wurde gefördert durch den WPK-Recherchefonds Covid-19 / Sars-CoV-2.

Links und Quellen:

- Studie in Nature Sustainability: „Pricing externalities and moral behaviour“, Edenhofer et al

- Buch „Klimapolitik“, Ottmar Edenhofer, Michael Jakob, Beck Verlag, 144 Seiten, 2.Auflage 2019, ISBN 978–3–406–73615–5, Preis: 9,95€

- Essay: „Hilft Stromsparen dem Klima?“, Grischa Perino, in: Nachhaltiger Konsum, Kerstin Jandtke ua (Hrsg), Nomos-Verlag, 2016 (€)

- Interview mit Grischa Perino, Heise-Online, November 2015

- Informationen über den Europäischen Emissionshandel EU ETS

- KlimaSocial-Artikel über die Gutachten zur CO2-Abgabe vor der Entscheidung der Regierung über das deutsche Klimapaket: „Der Preis im Zentrum“, Christopher Schrader, Juli/August 2019

- KlimaSocial-Artikel über das Klimapaket der Regierung und die Reaktionen darauf: „Das, was möglich ist?“, Christopher Schrader, September 2019

- KlimaSocial-Artikel über die Ausgestaltung und Folgen einer CO2-Abgabe: „Ein Rechenexempel“, Christopher Schrader, Januar 2019

- KlimaSocial-Interview über die Position der Grünen zur CO2-Abgabe: „Das Soziale in der Klimapolitik, Christiane Schulzki-Haddouti, Februar 2019

- KlimaSocial-Artikel über die Frage, ob ein deutscher Kohleausstieg dem Klima nützt oder nicht, und den Streit von Robert Habeck (Grüne) und Christian Lindner (FDP) darüber: „Klimanationalisten im Wasserbett“, Christopher Schrader, Oktober 2018

- KlimaSocial-Artikel über die Moral im Klimaschutz: „Emissionen verpflichten“, Alexander Mäder, Januar 2019