Doping für Extremwetter

Der Klimawandel führt zu Überschwemmungen und Hitzewellen. Friederike Otto kann das inzwischen belegen – ein Interview

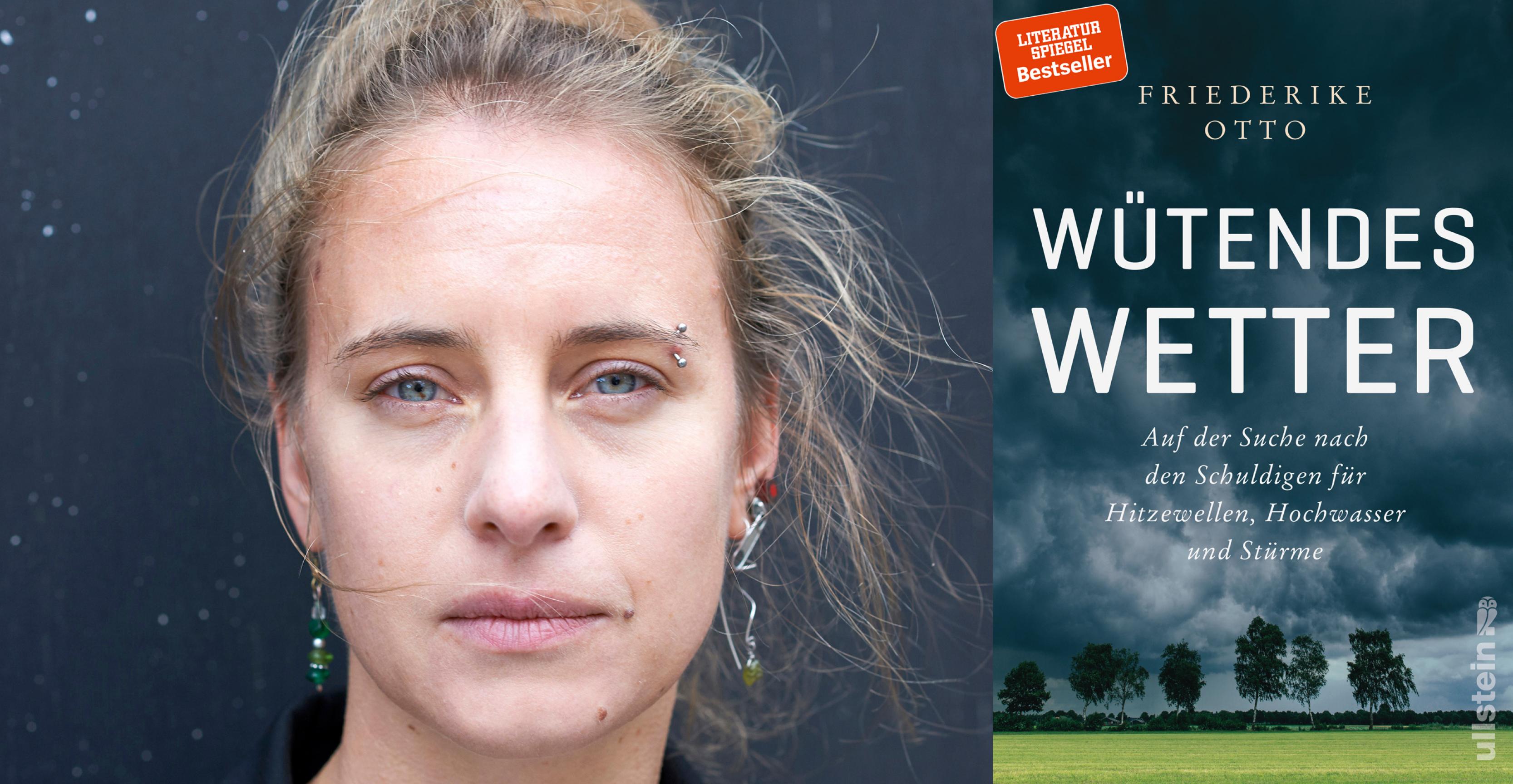

Ist ein Extremwetter-Ereignis schon der Klimawandel? Früher haben Wissenschaftler diese Frage von Journalisten gefürchtet. Heute können sie dank Friederike Otto von der Oxford University oft eine Antwort geben. Die Physikerin hat die Methode der Attributions- oder Zuordnungsforschung federführend entwickelt und kann darum sagen, welchen Anteil die globale Erwärmung an konkreten Wetterextremen hat.

Ihre Arbeit hat die Diskussion über die Klimakrise verändert – zum ersten Mal können Menschen die Folgen des Wandels, der früher als Gefahr der Zukunft galt, schon in der Gegenwart am eigenen Leib erfahren. Im Gespräch mit Friederike Otto, die sich selbst am liebsten Fredi nennt, geht es daher auch um die politische Dimension ihrer Forschung: Möchte sie mit ihren Ergebnissen die öffentliche Meinung beeinflussen?

Christopher Schrader: In Europa ist der Herbst da. Gerade haben wir in vielen Teilen Deutschlands noch ein paar sommerlich warme Tage erlebt, aber eigentlich war das nur ein Abklatsch der beiden Hitzewellen im Juni und Juli 2019. Wie ist es denn aus Ihrer Sicht: Wie war dieser Sommer? War die Hitze noch normal oder war das schon der Klimawandel?

Friederike Otto: Die Hitzewellen, die wir diesen Sommer erlebt haben, wären ohne den Klimawandel so nicht passiert, die wären ohne den Klimawandel deutlich kühler gewesen.

Kann man sagen, um wie viel Grad?

Wir haben es zum Beispiel für Frankreich berechnet. Dort wäre es zwei Grad, an einzelnen Orten auch bis zu vier Grad kühler gewesen ohne den Klimawandel.

Früher war das eine Frage, die haben Klimaforscher gehasst. Wir Journalisten riefen an, wenn irgendwas passierte und fragten: Ist das jetzt schon der Klimawandel? Und dann kam immer eine Antwort wie: Das passt zu dem Muster, das wir erwarten, aber genau können wir es beim Einzelereignisse nicht sagen. Was hat sich geändert? Warum können Sie die Frage jetzt beantworten?

Die Frage hassen viele Klimaforscher, glaube ich, immer noch, weil es einfach stimmt, dass ein Extremwetter-Ereignis nie nur eine Ursache hat. Es ist immer ein Zusammenspiel verschiedener Ursachen. Aber eben gerade bei den Hitzewellen in Europa können wir nun zeigen, dass der Klimawandel eine der wichtigen Ursachen ist. Mit Hilfe der Attributions- oder Zuordnungs-Forschung, die wir in den vergangenen fünf Jahren von einer Idee zu einer tatsächlich sehr robusten und regelmäßig angewandten Forschungsmethode entwickelt haben, lässt sich für individuelle Ereignisse ausrechnen, wie sehr der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit und Intensität für bestimmte Wetterereignisse verändert hat.

Wie machen Sie das? Sie vergleichen ja mit Supercomputern irgendwie die gemessene Realität mit irgendeiner Fiktion, in der der Klimawandel nicht passiert ist. Woher nehmen Sie diese kontrafaktische Version?

Wir machen im Prinzip zwei Sachen. Zum einen vergleichen wir die Gegenwart mit der Vergangenheit. Wir ziehen aktuelle Wetterbeobachtungs-Daten heran, ungefähr in einem Zeitraum der vergangenen fünf Jahre. Und stellen dem gegenüber, wie das Wetter zu Beginn des 20. Jahrhunderts, am Ende des 19. Jahrhunderts war. Daran sieht man schon, wie sich Wahrscheinlichkeiten für Extremwetter-Ereignisse ändern.

Dafür braucht man noch keinen schnellen Computer.

Richtig, der kommt im zweiten Schritt zum Einsatz. In den Beobachtungsdaten ist der Klimawandel nicht das Einzige, was sich ändert, sondern es gibt auch andere Faktoren, wie zum Beispiel die Landnutzung. Um den Effekt des Klimawandels zu isolieren, braucht man Klimamodelle. Damit vergleichen wir Simulationen möglichen Wetters heutzutage mit Simulationen möglichen Wetters in einer Welt, wie sie ohne Klimawandel gewesen wäre. Der einzige Unterschied zwischen diesen Modellwelten ist die Konzentration von Treibhausgasen in der Modellatmosphäre. Und da wir sehr genau wissen, wie viele Treibhausgase seit Beginn der industriellen Revolution zusätzlich in der Atmosphäre sind, kann man diese kontrafaktische Welt sehr genau simulieren.

Vergleichen Sie Temperaturen, Luftdruck, Feuchte und so weiter, also Größen, die man einfach messen kann, oder auch, wie häufig ganze Wetterlagen inzwischen auftreten?

Sowohl, als auch. Die Frage, was ist ein Extremereignis, ist überhaupt nicht trivial, sondern man muss es am Anfang einer Attributions-Studie definieren. Wer sich zum Beispiel dafür interessiert, welche gesundheitlichen Auswirkungen Hitzewellen haben, definiert das Ereignis einfach mit der über drei Tage gemittelten maximalen Temperatur – ganz egal, wie die Wetterlage war. Aber man kann natürlich auch fragen, verändern sich denn die Wetterlagen auch? Die beiden Hitzewellen, die wir Anfang des Sommers hatten, einmal Ende Juni, einmal Ende Juli, wurden ja beide von sogenannten Cutoff lows über der iberischen Halbinsel ausgelöst, die sehr heiße Luft von Nordafrika nach Europa gebracht haben. Gibt es die also häufiger als früher?

Der Klimawandel verfünffacht die Gefahr

Und was ist die Antwort?

Nein. Bei den Temperaturen hat der Klimawandel eine extrem große Rolle gespielt. Aber wir sehen eigentlich keine Veränderung in der Häufigkeit dieser Wetterlagen.

Um ein bisschen fachlich zu werden. Sie simulieren Wetter, das heißt, Sie stehen vor einem Anfangswert-Problem, oder? Das ist ja das Limitierende für eine Wettervorhersage. Wenn man nicht sehr genau weiß, was ist, hat man in einem chaotischen System kaum eine Chance herauszubekommen, was sein wird.

Wir haben kein Anfangswert-Problem, weil wir nicht das exakte Wetter untersuchen, sondern mögliches Wetter. Wir wollen nicht simulieren, ob es am 2. Oktober um 15:30 Uhr in Oxford 30 Millimeter regnet. Wir wollen simulieren, wie wahrscheinlich es ist, in einem Oktober in einem Klima, in dem wir heute leben, an einem einzelnen Tag 30 Millimeter Regen zu bekommen. Wenn wir uns eine Hitzewelle ansehen, wollen wir wissen: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Hitzewelle unter den heutigen Randbedingungen passiert? Und dazu probieren wir viele verschiedene Anfangsbedingungen durch, um die chaotische Variabilität zu erfassen, und kriegen dann zum Beispiel heraus, es ist ein Zehn-Jahres-Ereignis. Dann machen wir genau das Gleiche in der Welt, wie sie ohne die zusätzlichen Treibhausgase gewesen wäre. Da ist es dann ein 50-Jahre-Ereignis. Dann hätte sich die Wahrscheinlichkeit durch den Klimawandel verfünffacht.

Das heißt, Sie variieren die Anfangswerte systematisch und vergleichen dann zwei solche Ensembles von leicht unterschiedlichen Modellwelten – so sagt man wohl. Wie viele Mitglieder haben die einzelnen Ensembles?

Das ist unterschiedlich. Es hängt davon ab, welche Modelle wir verwenden können und um welchen Zeitraum es geht. Die Zahl liegt zwischen zwischen einhundert, wenn wir Simulationen der vergangenen 200 Jahre machen, und mehreren Tausend. Da geht es dann zum Beispiel um die letzten zehn Jahre und dafür simulieren wir erst 5000-mal oder 10000-mal mögliches Wetter in der Realität. Und dann genauso oft und über den gleichen Zeitraum, wie es ohne den menschengemachten Klimawandel gewesen wäre.

Woraus gewinnen Sie dann eine Aussage?

Wir setzen den Anteil von Modellen, die zum Beispiel diese Hitzewelle zeigen, ins Verhältnis zur Gesamtheit und bekommen eine Wahrscheinlichkeitsaussage.

Solche Ergebnisse können Wissenschaftler natürlich interpretieren, aber wenn sie in die Öffentlichkeit gehen, nimmt das rapide ab. Haben Sie Strategien, wie sie es so kommunizieren, dass die Leute nicht abschalten oder es völlig falsch verstehen?

Sie haben Recht. Man kriegt häufig zu hören, wenn man das Wort Wahrscheinlichkeit sagt: Ach, Sie haben gar keine Ahnung, es geht ja nur um Wahrscheinlichkeiten. Allerdings arbeiten wir alle im Alltag die ganze Zeit mit Wahrscheinlichkeiten. Wenn wir vom Unterschied zwischen einer Jahrhundert- und einer Jahrtausend-Flut sprechen, steckt da eine Wahrscheinlichkeit drin, aber die Leute können dann schon etwas damit anfangen. Oder wenn jemand im Sport dopt, dann garantiert das auch nicht, dass er oder sie gewinnt, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit. Und genauso verändert der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen.

Das ist schön: der Klimawandel dopt das Wetter. Auch in Sport ist es ja so, dass jemand, der völlig unsportlich ist, durch Doping niemals zum Olympiasieger wird. Potenzial muss schon da sei, das kann man dann erhöhen.

Deswegen ist der Klimawandel ja auch nie der einzige Faktor bei einem Extremwetter-Ereignis, sondern höchstens ein wichtiger.

Die erste Studie, die ich mit einer solchen Aussage gelesen habe, kam kurz nach der gewaltigen Hitzewelle 2003 heraus. Aber richtig zur Blüte gekommen ist die Attributions-Forschung erst in den jüngsten Jahren. Was ist dazwischen passiert?

Die Idee, dass man das machen könnte, stammte aus einem Paper, das mein Kollege Myles Allen 2003 geschrieben hatte. Er war auch beteiligt daran, das Konzept am Beispiel der Hitzewelle im Folgejahr zu erproben. Da konnten die Autoren zum ersten Mal belegen, dass der Klimawandel einen messbaren Einfluss auf Extremwetter hatte. Aber dann ist relativ lange nicht viel passiert. Ich glaube, es braucht in der Wissenschaft eigentlich immer ein bisschen Zeit von der Idee bis Leute verstehen, warum das wichtig und spannend sein kann.

Eine extreme, stabile, äußerst ungewöhnliche Wetterlage

Fehlte es an der Technik oder gab es Widerstände? Welchen Schalter haben Sie umgelegt?

Für mich war der Einstieg eine Arbeit von 2012. Zwei Jahre vorher, also 2010, hatte es ja in Russland eine große Hitzewelle gegeben und ein Jahr später wurden zwei wissenschaftliche Studien veröffentlicht. Eine hat gesagt, dass aufgrund des Klimawandels solche Hitzewellen fünfmal so wahrscheinlich geworden sind. Die andere kam zum Ergebnis, dass die Hitzewelle im Wesentlichen natürlichen Ursprungs war.

Und das hat ihre Neugier gereizt?

Ja, denn das klingt sehr gegensätzlich. Ich habe mich damit beschäftigt und festgestellt: Die einen haben nur auf die Auftretens-Wahrscheinlichkeit geguckt, und die anderen nur auf die Intensität, und im Prinzip hatten beide recht.

Die Wahrscheinlichkeit war natürlich, aber die Intensität war durch den Klimawandel erhöht?

Nein, andersherum. Es war aufgrund des Klimawandels nur ein bisschen wärmer, aber vor allem hatte die extreme, äußerst ungewöhnliche und damit unwahrscheinliche, stabile Wetterlage einen Großteil dazu beigetragen, dass es überhaupt eine Hitzewelle gab. Daran zeigte sich schon, wie wichtig es ist, genau zu sagen, welchen Anteil an einem Extremereignis man sich überhaupt ansieht.

War das der Durchbruch?

Eher ein Anfang. Daraufhin gab es relativ viel Diskussion darüber in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, und dann haben mehr Leute angefangen, sich damit zu beschäftigen. Außerdem haben auch Journalisten in den Medien etwas mitgekriegt und Fragen gestellt. Wir haben mit ihnen auch diskutiert, wie man solche Ergebnisse am besten erklärt. Dadurch kam öffentliches Interesse, was durchaus den Druck erhöht hat, Energie in die Methodenentwicklung zu stecken. Wir mussten uns selber Rechenschaft ablegen: okay, was können wir denn eigentlich wirklich robust sagen?

Es war also eine Idee, deren Zeit gekommen war, wie man so sagt.

Ja, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Gab es Widerstände dagegen, so etwas überhaupt zu machen? Man bewegt sich ein bisschen, könnte man denken, ins Spekulative.

Das wird immer behauptet, aber tatsächlich ist das viel weniger Spekulation als sämtliche Vorhersagen für die Zukunft.

Ja, wieso?

Die ganzen Projektionen, also die Klimasimulationen bis zum Ende des Jahrhunderts, folgen diesem Muster: Angenommen die globalen Emissionen entwickeln sich so, dann verändern sich die Wahrscheinlichkeiten und Temperaturen so. Und bei der Attributions-Forschung weiß man zumindest, wie die Emissionen waren. Das heißt, man hat eine Quelle von Unsicherheit weniger. Trotzdem gibt es natürlich – das ist deutlich weniger geworden – Widerstände dagegen, weil wir mit der Attribution behaupten, Aussagen über die echte Welt zu treffen. Bei den Projektionen weiß man von vornherein, dass keine von denen eintreffen wird, weil die Szenarien nicht exakt das abbilden, was in der Zukunft passiert. In der Attribution hingegen gibt es ja eine verborgene, richtige Antwort. Und der nähern wir uns mit unseren Studien an.

Von wem gab es solchen Widerstand?

Von Klimawissenschaftlern, die zum Beispiel sagten, unsere Klimamodelle sind einfach nicht gut genug, um damit tatsächlich etwas über die echte Welt aussagen zu können. Aber inzwischen gibt es viele Attributions-Studien, und man kann ihre Ergebnisse mit Beobachtungen und auch mit Klimamodelle vergleichen. Dadurch haben wir ganz viel gelernt, wo Klimamodelle gut sind und wo sie schlecht sind. Insofern hat der Widerstand deutlich abgenommen.

Werden Sie von außerhalb der Wissenschaft, also aus der Szene der Klimawandelleugner angefeindet?

Ich würde sagen, deutlich weniger als der durchschnittliche Klimawissenschaftler.

„Niemand kann behaupten, dass Wissenschaft wertefrei wäre"

Auf die Modellierer regnen aus jener Szene Häme und Kritik. Sie benutzen doch ganz ähnliche Methoden und belegen, dass der Klimawandel schon da ist. Sie torpedieren den Mythos, dass der Klimawandel gar nicht existiere. Da könnten sich schon mal ein paar Feinde ansammeln.

Vielleicht bin ich auch einfach unglaublich gut darin, Anfeindungen zu ignorieren, und bemerke sie gar nicht. Natürlich gibt es Leute, die so was sagen. Aber im Vergleich zu dem, was ich von älteren Kollegen kenne, ist es sehr wenig. Die Menschen merken ja, dass sich das Wetter durchaus verändert, und die ganze gesellschaftliche Diskussion um den Klimawandel hat sich ja selbst gewandelt. Es gibt deutlich weniger Leute, die sich hinstellen und knallhart behaupten, es gäbe den Klimawandel nicht.

Ist Ihre Arbeit politisch?

Natürlich. Ich bin ein Mensch, und jeder Mensch hat irgendwelche Werte. Niemand kann behaupten, dass Wissenschaft wertefrei wäre. Natürlich sind die Fragen, die wir stellen, die Experimente, die wir machen, davon beeinflusst, was unsere Werte sind. Ich sage ganz klar, dass wir den Ausstoß von Treibhausgasen stoppen müssen. Politisch heißt aber nicht, dass ich meine Arbeit einem politischen Ziel unterordne. Ich würde auf keinen Fall Ergebnisse nicht veröffentlichen, bloß weil sie zeigen, dass in vielen Fällen der Klimawandel nicht einer der wichtigsten Antriebe hinter extremen Wetterereignissen ist.

Das ist eine generelle Antwort, die auf den wissenschaftlichen Anstand Bezug nimmt. Aber gibt es etwas explizit Politisches an ihrer Arbeit? Haben Sie sich vielleicht einst vorgenommen oder festgestellt, dass Sie mit dieser Arbeit die Diskussion lenken oder beeinflussen können, wie die Gesellschaft den Klimawandel wahrnimmt und darauf reagiert?

Ich war vor kurzem im House of Lords und hab mit Mitgliedern des Parlaments darüber diskutiert, was meiner Meinung nach die wichtigsten Ergebnisse und die wichtigsten Schritte sind und was Großbritanniens Position dazu sein soll. Das ist politisch.

Lassen Sie mich so fragen: Es gibt ein Spektrum des Verhaltens: Manche Wissenschaftler:innen sind sehr politisch, andere eher zurückhaltend und möchten den Eindruck vermeiden, dass ihre Stimme als Bürger mehr zählt, weil sie wissenschaftliche Autorität haben.

Da gehöre ich eher zur zweiten Gruppe. Ich habe mich ja zum Beispiel dem Parlament nicht aufgedrängt, die haben mich gefragt, und dann sage ich meine Meinung. Ich würde vielleicht in einem Op-Ed, einem Gastkommentar, schreiben, was meiner Ansicht nach die wichtigen Aspekte in der Klimadebatte sind. Aber ich würde nicht unbedingt meinem Abgeordneten schreiben, was er meiner Meinung nach tun soll. Meine Stimme zählt nicht mehr, aber mir hören mehr Leute zu.

Spielt bei der Auswahl der Fälle, die sie behandeln möchten, Politik im weitesten Sinne eine Rolle? Würden Sie sich zum Beispiel wegen des Effekts auf die Öffentlichkeit eher um Extremwetter-Ereignisse in Europa kümmern als in Afrika?

Nein, wenn es nach mir ginge, würde ich mich eher um Extremwetter-Ereignisse in Afrika kümmern als in Europa. Das Problem ist bloß, um solche Studien robust machen zu können, braucht man Klimamodelle, die die Ereignisse, für die man sich interessiert, realistisch simulieren. Und man braucht gute Beobachtungsdaten. Beides ist in und für Afrika extrem schwer zu bekommen. Ich arbeite viel mit dem Roten Kreuz zusammen, und die sind oft diejenigen, die fragen: Hier gibt es eine große Dürre, eine große Überschwemmung, könnt Ihr nicht etwas dazu sagen? Und wenn wir könnten, hätte das bei mir auf alle Fälle Priorität. Aber es ist eben oft so, dass die Datenlimitation groß ist und man keine robusten Aussagen treffen kann.

Warum hätte Afrika Priorität?

Es sterben auch Leute in Hitzewellen in Europa, ja. Aber für einen Großteil der Leute sind Hitzewellen in Europa ein Grund, an den Strand zu geben. Wohingegen gerade in Afrika in vielen Gegenden überhaupt noch das Bewusstsein fehlt, dass Hitzewellen tödlich sein können. Da ist die Vulnerabilität viel größer. Und es ist außerdem unglaublich viel weniger erforscht als Europa. Deswegen ist da einfach noch viel mehr zu tun, um zu verstehen, wie sich Extremwetter-Ereignisse auf diesem Kontinent verändern. Dort sind viele Menschen stark davon abhängig, was das Wetter gerade macht, und sie haben keine klimatisierten Räume, in die sie sich zurückziehen können.

Wenn Wissenschaftler nichts sagen, geben andere Leute Antworten

Das heißt, Sie sehen ihre Verantwortung als Wissenschaftlerin eher darin, über Aspekte aufzuklären, die wenig bekannt sind, als mit der Forschung die politische Debatte in den Ländern voranzutreiben, wo es hakt?

Meine allererste Motivation für diese Arbeit ist, dass ich verstehen möchte: Was sind denn eigentlich die Auswirkungen des Klimawandels heutzutage? Wo ist der Klimawandel ein totaler „game changer“? Wo nicht? Was bedeutet Klimawandel hier und jetzt und in den nächsten Jahren, die halt im Planungshorizont der meisten Menschen wichtig sind? Wo es die europäischen Hitzewellen betrifft, wissen wir schon eine ganze Menge. Aber was extreme Ereignisse in großen Teilen Afrikas angeht, wissen wir eben noch nicht viel.

Sicherlich ehrenwert, aber …

Ja, ich weiß schon. Gerade die schnellen Attribution-Studien, die wir machen, sind auch dadurch motiviert, dass auf Extremwetter-Ereignisse heutzutage immer sofort die Frage folgt, war das der Klimawandel oder nicht? Und wenn Wissenschaftler dann nichts sagen, dann geben halt irgendwelche anderen Leute Antworten, die ihnen gerade in den Kram passen. Deswegen ist die öffentliche Debatte auch ein wichtiger Grund, warum wir diese schnellen Studien machen. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus.

Okay, dann aber ein letztes Mal die Frage, ob sie die politische Debatte lenken wollen.

Ja, ich möchte die politische Debatte lenken. Das heißt, wenn ich kann, möchte ich gerne die wissenschaftlichen Fakten in die politische Debatte einbringen und ich möchte auf Probleme aufmerksam machen, die nicht Gegenstand der Debatte sind, aber es meiner Meinung nach sein sollten. Ich kann und möchte aber nicht sagen, was die politischen Lösungen für diese Probleme sind. ◀

Die Ergebnisse von Friederike Ottos Analysen zu Extremereignissen sind auf der Webseite www.worldweatherattribution.org zu finden.