Covid-19 in Südamerika: Peru ist trauriger Spitzenreiter, Kolumbien startet in die neue Normalität

Mittlerweile sollen in Peru fast so viele Menschen wie im Bürgerkrieg gestorben sein – und Kolumbien beendet die Quarantäne.

Anfang August haben wir Covid-19 in Peru und Kolumbien verglichen. In diesem Artikel berichten wir, was seitdem passiert ist.

August ist in der peruanischen Hauptstadt Lima immer ein trister Monat: Die Sonne kommt wochenlang nicht hinter dem Nebel hervor, nachts nieselt es, die Luft ist so feucht, dass die Wäsche nie trocken wird.

Doch dieses Jahr ist die Trauer nicht wegen des Wetters allgegenwärtig. Zwei von drei Peruaner*innen kennen inzwischen jemanden persönlich, der an Covid-19 gestorben ist. Auf Werbeflächen prangen Abschiedsworte an Verstorbene, welche die Angehörigen ihnen nicht mehr sagen konnten. 15 Werbeagenturen stellen in einer Sozialkampagne dafür Flächen zur Verfügung.

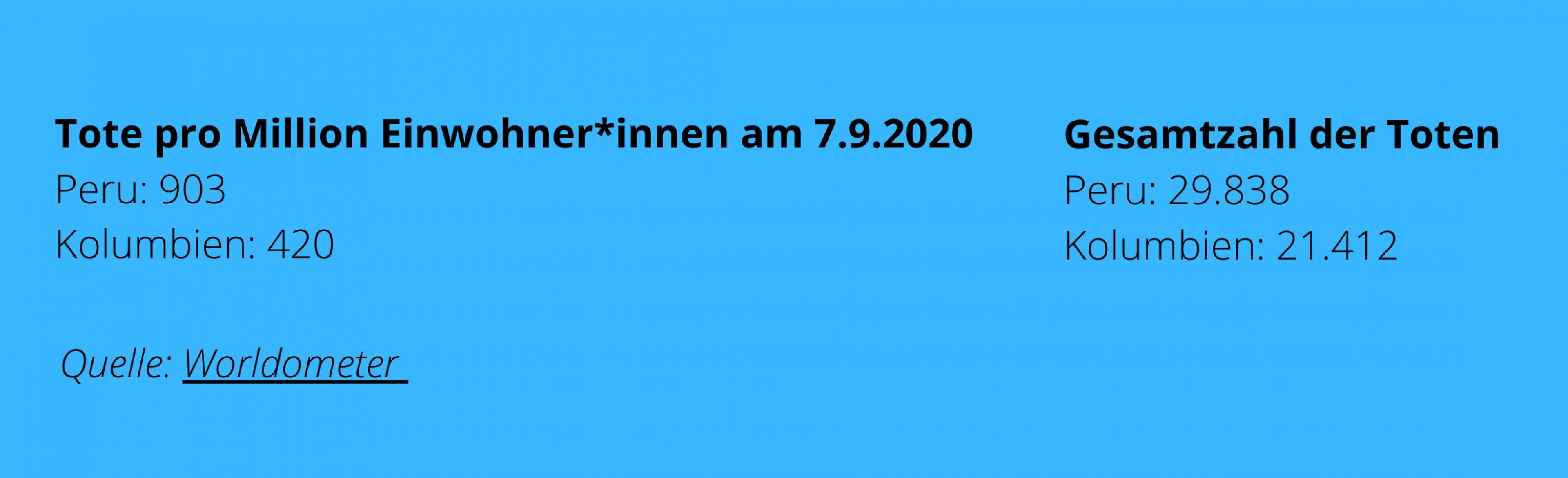

Mit 29.838 Toten beziehungsweise 903 Covid-19-Toten pro Million Einwohner steht Peru weltweit an der Spitze (Stand 7.9.2020). Wenn man die Übersterblichkeit als Ausgangsbasis nimmt, also die Zahl der Toten mit der Zahl der Toten des Vorjahres vergleicht, kommt man auf 70.000 Corona-Tote. Das sind innerhalb von sechs Monaten mehr Todesopfer als der 20 Jahre dauernde Bürgerkrieg zwischen dem “Leuchtenden Pfad” und der peruanischen Armee gefordert hatte.

Carlos Castillo singt das berühmte Gedicht “Masa” des peruanischen Avantgarde-Dichters César Vallejo. Das Video ist unterlegt mit Bildern der Pandemie in Lima. Das Gedicht handelt von einem im Kampf Gefallenen, dem sich nach und nach alle Menschen der Erde nähern. Sie fordern ihn aus Liebe auf, wieder aufzuerstehen. Und er steht am Ende wieder auf. Der Interpret Carlos Castillo ist der katholische Erzbischof von Lima.

Fatale Fehler

Die Gründe, warum Peru trotz eines der längsten und strengsten Lockdowns in ganz Südamerika die Pandemie nicht in Griff bekommt sind unter anderem ein unterfinanziertes, bürokratisches und korruptes Gesundheitssystem, 70 Prozent informelle “Solo-Selbständige”, aber auch falsche gesundheitspolitischen Entscheidungen.

Peru hat zur Diagnostik auf unzuverlässige Antikörper-Schnelltests gesetzt. Erst langsam rückt es von dieser Fehlentscheidung ab. Mitte August verkündete Gesundheitsministerin Pilar Mazzetti, dass Molekulartests die Schnelltests nach und nach ersetzen sollen. Contact tracing findet in Peru praktisch nicht statt.

Zudem hat das Gesundheitssystem versagt bei einem der elementaren Heilmittel: Nur drei Krankenhäuser in ganz Peru hatten bei Ausbruch der Pandemie eine eigene, funktionierende Sauerstoffanlage. In fünf Monaten hat die Regierung es nicht geschafft, genügend Sauerstoff für die Covid-19-Patienten zu organisieren. Das liegt daran, dass die peruanischen Gesundheitsbehörden bis vor kurzem einen Sauerstoffgehalt von 99 Prozent vorgeschrieben hatten, den nur zwei internationale Firmen einhalten konnten. Diese beherrschen bis heute den peruanischen Markt.

Wo die Regierung versagt, wird die Zivilgesellschaft aktiv

Bis heute sind unzählige Covid-19-Patient*innen gestorben, weil sie nicht rechtzeitig Sauerstoff bekommen haben. Viele Organisationen der Zivilgesellschaft sind deshalb selbst aktiv geworden. Gemeinden, Kirchen, Betriebe, ganze Dörfer sammeln Geld, um in ihrer Ortschaft oder ihrem Gesundheitsposten eine Sauerstoffanlage einrichten zu können.

Die Anlagen mussten bisher im Ausland gekauft werden. Bis vor ein paar Wochen ein Ingenieursteam der Katholischen Universität Perus einen Prototyp für eine Sauerstoffanlage entwickelt hat. Sie haben bereits 200 Bestellungen und kommen mit der Produktion nicht nach, sagte Ingenieur Fernando Jiménez im Interview.

Für Präsident Martín Vizcarra und seine Regierung sind vor allem renitente und abstands-unwillige Bürger daran schuld, dass die Infektionszahlen seit Juli wieder gestiegen sind. Seit drei Wochen müssen deswegen sonntags alle wieder zu Hause bleiben – ein Ausgangsverbot, damit sich die Familien nicht zum sonntäglichen Mittagessen treffen und dabei mit Covid-19 anstecken können.

Die Bürgerbeschimpfung prangt inzwischen auch von Bildschirmen, Handys und Werbeplakaten: “Wenn du das nächste Mal deine Großeltern besuchst, dann frag sie, wo du die Urne mit ihrer Asche hinstellen sollst.” Mit solchen Drohbotschaften will Peru die Menschen zu mehr Abstand voneinander motivieren. Wahrscheinlich vergeblich, denn die Peruaner*innen gehen meist nicht zum Spaß auf die Straße, sondern weil sie Geld verdienen müssen.

Inzwischen werden auch die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft immer offensichtlicher. In dem vor Corona pulsierenden Viertel Miraflores in Lima sind jetzt viele Läden geschlossen. "Zu verkaufen”-Schilder hängen an den Türen. In den Cafés und Restaurants sitzen nur sehr wenige Menschen, obwohl dies mittlerweile mit Abstand erlaubt ist.

Um 30,2 Prozent ist das Bruttoinlandsprodukt zwischen April und Juni eingebrochen im Vergleich zum selben Monat des Vorjahrs, 6,7 Millionen Arbeitsplätze sind verloren gegangen. Perus Finanzministerin María Antonia Alva hofft zwar, dass innerhalb eines Jahres der Einbruch wieder gut gemacht wird. Andere Experten sprechen von zwei bis drei Jahren oder reden sogar für ganz Lateinamerika von einem “verlorenen Jahrzehnt”, das Millionen Menschen in die Armut zurückwerfen wird.

In der Pandemie werden aber auch die Verwerfungen des Welthandels sichtbar. Da die Zwischenhändler ihren Transport eingestellt oder den Preis erhöht haben, konnten viele Kleinbauernfamilien ihre Ernte nicht auf den Markt bringen. Die Lebensmittel-Importe aus dem Ausland hingegen sind sogar gestiegen. Perus Supermärkte sind – wie vor Corona – voll von importierten Lebensmitteln.

In diesen Tagen der Trauer und des Verlustes vieler geliebter Menschen in Peru ist es nicht einfach, optimistisch zu bleiben. Momentan weiß in Peru niemand, wann es wieder internationale Flüge gibt oder wann die Kinder wieder in die Schulen dürfen. Ein kleiner Lichtblick: Die Todeszahlen gehen leicht zurück. Und bei der Frage, worin sie in Zukunft investieren wollen, nannten zehn Prozent der Befragten: ein Fahrrad.

In Kolumbien ist die “neue Normalität” da

Nach fast sechs Monaten landesweiter Quarantäne dürfen die Kolumbianer*innen sich wieder freier bewegen. Seit 1. September gilt diese sogenannte “neue Normalität”. In Bogotá haben Cafés und Restaurants wieder geöffnet, müssen aber strenge Sicherheitsregeln einhalten. In den Bussen darf nun maximal jeder zweite Platz besetzt sein. Auch Reisen innerhalb von Kolumbien ist wieder möglich. Der Ausnahmezustand, der der Regierung ein Durchregieren mit verfassungsrechtlich umstrittenen Dekreten erlaubt, gilt noch bis Ende November.

Eine weitere Verlängerung der Quarantäne wäre wohl nicht mehr tragbar gewesen. Einerseits haben die Einschränkungen das Land wirtschaftlich schwer mitgenommen. Im Juli war jede*r fünfte Kolumbianer*in arbeitslos – fast zehn Prozent mehr als im Jahr zuvor. Eines von drei Restaurants und kleinen Gastronomiebetriebe, die günstige Mittagessen anbieten, haben für immer ihre Tore geschlossen. Staatshilfen kamen vor allem bei Banken und Großkonzernen an. Andererseits war die Quarantäne zuletzt sowieso durch immer mehr Ausnahmen aufgeweicht worden, so dass sich immer Menschen auf der Straße befanden – und die Zahl der Infizierten und Toten weiter stieg. Statt kollektiver Quarantäne gilt nun “selektive Isolation”: Eigenverantwortung und punktuelle Einschränkungen.

Chaos und ein Flickenteppich an Regeln

Tatsächlich herrscht ein ziemlich verwirrender Flickenteppich an Regeln und Ausnahmen, die sich zudem lokal und regional unterscheiden – ähnlich wie in der Quarantäne. So können Schulen, Unis, Kirchen, Fitnessstudios theoretisch wieder öffnen, sofern sie die neuen Biosicherheits-Regeln des Gesundheitsministeriums umgesetzt haben.

In der Hauptstadt Bogotá, dem größten Infektionsherd des Landes, herrscht die Endzahl der Ausweisnummer weiter über die Einkäufe: Menschen mit ungerader Zahl dürfen nur an geraden Tagen in den Supermarkt – und entsprechend umgekehrt. Bei den Geschäften und Dienstleistungsbetrieben wird je nach Branche unterschieden, an welchen Wochentagen und zu welchen Uhrzeiten sie öffnen dürfen. So ist Kaffeetrinken und der Besuch beim Friseur von Mittwoch bis Sonntag möglich, Büros sind mittwochs und donnerstags geschlossen. Die Menschen sollen so ein Stück neue Normalität bekommen, der Andrang auf der Straße aber kontrolliert werden. Es könnte aber auch dazu führen, dass sich die Kund*innen an den wenigen erlaubten Tagen umso mehr in den geöffneten Geschäften drängen.

In der Praxis sind viele Händler*innen und Betriebe mit den neuen Regeln überfordert oder ignorieren sie bewusst. Angesichts des wilden Markttreibens in manchen Vierteln appellierte Bogotás Bürgermeisterin Claudia López jedenfalls entnervt zu Eigenverantwortung: “Ich bin nicht die Mama, ich bin die Bürgermeisterin.”

Kolumbien überrascht Forscher positiv

In den vergangenen Wochen ist die Zahl der Infizierten in Kolumbien zwar angestiegen. Aber mit offiziell 20.052 Covid-19-Toten steht das Land immer noch besser da als Peru. Auf die Einwohnerzahl umgerechnet hat Kolumbien nur halb so viel Corona-Tote zu beklagen. Das bescheinigt auch eine Studie von Mitte August im International Journal of Infectious Diseases. Die Wissenschaftler gehen zwar wegen der großen regionalen Unterschiede bei den Test-Kapazitäten von einer konservativ (!) geschätzten Infizierten-Dunkelziffer von 82 Prozent aus. Und wie in Peru ist die indigene Bevölkerung mit wenig Gesundheits-Infrastruktur überdurchschnittlich stark betroffen.

Doch selbst im südamerikanischen Vergleich sind in Kolumbien verhältnismäßig weniger Menschen an Covid-19 gestorben. Das sei besonders überraschend, schreiben die Forscher, da Kolumbien eines der ungleichsten Länder in einer der ungleichsten Regionen der Welt sei, sein Gesundheitssystem trotz hoher Abdeckung Qualitäts-Schwächen habe und viele Krankenhäuser unterfinanziert seien.

Früher Lockdown und häusliche Versorgung

Die Forscher erklären das unter anderem mit dem frühen Lockdown und den im südamerikanischen Vergleich überdurchschnittlich vielen Molekulartests. Die kolumbianische Vereinigung für Infektionskrankheiten entwickelte früh ein Protokoll für die häusliche Versorgung von Infizierten, was das Risiko von Infektionen durch einen Krankenhausaufenthalt reduziert habe. Das peruanische Gesundheitsministerium hingegen hat erst in den vergangenen Wochen die Bedeutung der Ersthilfeversorgung zu Hause und in den lokalen Gesundheitsposten für die Corona-Behandlung erkannt. In den ersten Monaten der Pandemie waren viele Gesundheitszentren der Grundversorgung geschlossen worden, und alle Anstrengungen gingen dahin, die Zahl der Intensivbetten zu erhöhen.

Auch das Wetter könnte eine Rolle gespielt haben, schreiben die Forscher: Die Regenzeit, in der statistisch gesehen sonst die meisten Menschen in Kolumbien an Atemwegserkrankungen sterben, begann dieses Jahr ungewöhnlich spät.

Regionale Unterschiede

Bei den Toten pro Tausend Einwohner liegt mit weitem Abstand die dünn besiedelte Amazonas-Region vorne – und überholt sogar Peru. Als Grund dafür gelten die bereits vor der Pandemie mangelhafte Gesundheitsversorgung und der enge Kontakt mit den besonders stark betroffenen Nachbarn Brasilien und Peru. Es folgt die Karibikküste.

Für Kolumbianer*innen hat die Familie traditionell einen hohen Stellenwert. In der Karibik-Region gibt es laut Anthropologin Myriam Jimeno zusätzlich zwei Besonderheiten:

1. Wie in allen heißen Gegenden Kolumbiens hätten die Einschränkungen durch die Quarantäne tief in die Kultur des Zusammenlebens eingegriffen. Sich täglich abends auf der Straße zu treffen sei nicht nur wegen der Hitze ein grundlegender Teil der Alltagsfreude – umso schwerer sei es gefallen, dies zu unterlassen.

2. Das Misstrauen gegenüber den Behörden sei an der Karibikküste besonders groß. Deshalb seien die Warnungen und Anweisungen wohl weniger befolgt worden. In der Corona-Krise kursierte zum Beispiel in Barranquilla, der besonders gebeutelten Hauptstadt der Küsten-Region Atlántico, das Gerücht, Lokalpolitiker*innen hätten die Epidemie befeuert, um Bestechungsgelder von lokalen Pharmafirmen zu kassieren, sagt Myriam Jimeno im Interview.

Dass die Bewohner*innen der Karibikküste besonders den Institutionen und Politiker*innen misstrauen, untermauert auch eine Studie der Demokratie-Beobachtungsstelle (2016) der Universidad de los Andes in Bogotá. Demnach gehen in der Karibik besonders viele Menschen von Wahlbetrug aus, berichten von Stimmenkauf und schätzen ihre Beamt*innen als korrupt ein – was die Skandale bei der jüngsten Kommunalwahl bestätigten. Die an der Küste besonders verbreitete Korruption hat wiederum Folgen auf die Ausstattung des Gesundheitssystems.

Expert*innen rechnen mit zweiter Spitze

Ob die Kolumbianer*innen mit der neuen Eigenverantwortung und der neuen Öffnung das Coronavirus in Schach halten werden, bleibt abzuwarten. Mit sehr viel Mühe hatte die Hauptstadt Bogotá die Belegung der Intensivbetten nach sieben Wochen endlich aus dem roten Bereich (=über 75 Prozent belegt) gebracht und auf aktuell 63,9 Prozent gedrückt. Die erste Spitze der Pandemie gilt als überwunden. Doch die Medizinische Fakultät der Universidad Nacional prognostiziert schon jetzt angesichts der laxen Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen durch die Bogotaner*innen und der fortschreitenden Öffnung eine zweite Spitze im Oktober/November.

Erschwerend könnte sein, dass die kontaktfreudigen Kolumbianer*innen ausgerechnet im September mehr Freiheiten bekommen: Im ganzen Monat mit dem “Tag der Liebe und Freundschaft” werden traditionell die Liebsten mit Aufmerksamkeiten und Anwesenheit beglückt.

Hinweis: Die Recherche für unseren Ländervergleich wurde gefördert vom Recherchefonds Covid-19 der WPK – Die Wissenschaftsjournalisten.