Randmeer am Limit

Seit Jahrzehnten leiten wir zu viel Phosphor in die Ostsee und gefährden so das empfindliche Ökosystem. Für den Dorsch könnte der Druck bald zu hoch werden.

Der Dorsch ist ein dicker Fisch in der Ostsee. Er ist nicht nur der größte Raubfisch im Nahrungsnetz des kleinen Meeres, sondern auch einer der wichtigsten Wirtschaftsfische in der Ostseefischerei.

Doch seine Bestände schrumpfen und haben nun den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen erreicht. In der östlichen Ostsee besteht darum seit dem Jahr 2019 ein Fangverbot. In der westlichen Ostsee ist für 2022 nur noch eine geringe Menge Dorsch als Beifang erlaubt.

Doch die Fische werden nicht nur weniger, sondern auch kleiner und dünner. Sie haben kleinere Fettspeicher in der Leber und auch ihr Fleischgewicht nimmt ab. „Magerdorsche“ sagen die Fischer.

Überfischung alleine kann die Misere der Dorsche nicht erklären. Immer deutlicher zeigt sich: Auch Umweltveränderungen setzen die Fische zunehmend unter Druck. Und eine der schwerwiegendsten kommt vom Phosphor.

Uwe Krumme ist Fischereibiologe und stellvertretender Leiter des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock. Seit Monaten versucht er zusammen mit dem Berufsfischer Dennis Freitag für eine neue Studie in der südlichen Lübecker Bucht ein paar geeignete Dorsche zu fangen. Bisher vergeblich.

Und nun läuft ihnen die Zeit davon.

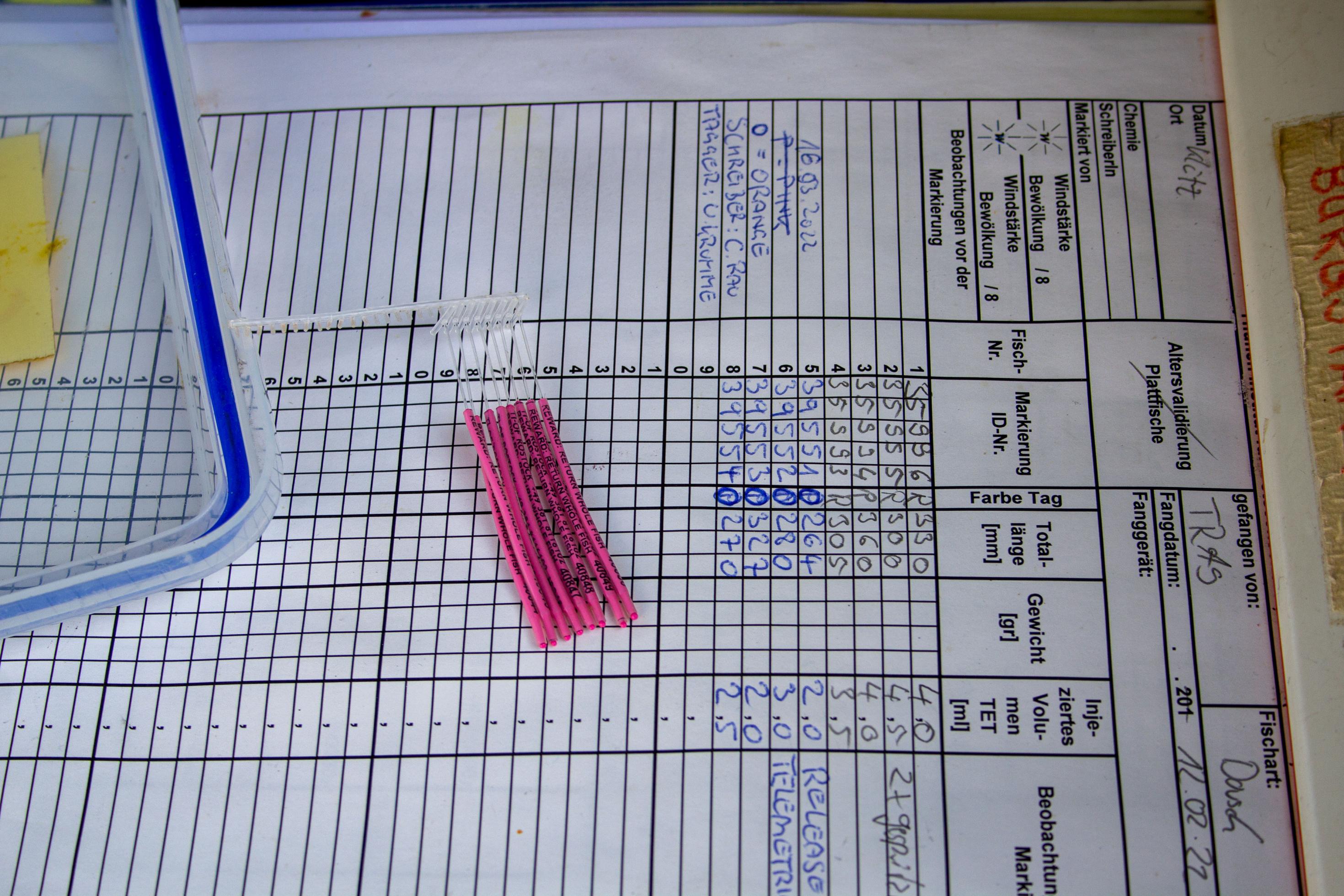

Ziel der Studie ist es, mehr über die Lebensweise der Dorsche in der Ostsee herauszufinden. „Darüber wissen wir nämlich im Detail erstaunlich wenig“, sagt Krumme. „Wir haben natürlich die Fangzahlen. Aber wenn wir dem Dorsch gezielt helfen wollen, dann nutzen die alleine uns ziemlich wenig.“ Darum will er nun einzelne Dorsche mit einem Peilsender versehen um herauszufinden, wie genau sie ihren Lebensraum eigentlich nutzen. „Ich hoffe bloß, dass es dafür noch nicht zu spät ist, “ sagt er.

Bisher konnten sie im Untersuchungsgebiet erst ein geeignetes Dorschweibchen mit einem Sender versehen. Nun geht die Saison zu Ende. Im Sommer ziehen die Dorsche ins tiefere Wasser, dort können die Wissenschaftler sie nicht mehr erreichen. Diese Ausfahrt ist eine der letzten. Wenn Krumme und der Fischer Freitag auch diese Chance verpassen, verlieren sie ein ganzes Forschungsjahr und wichtige Fragen bleiben ungeklärt.

Damit die Fische in ihrem natürlichen Verhalten möglichst wenig beeinträchtigt werden, nutzen die Wissenschaftler Fischfallen zum Fang. Die mit Netzen bespannten Käfige haben trichterförmige Öffnungen, durch die die Fische hinein, aber nicht so leicht wieder hinausschwimmen können.

Dorsche sind Raubfische. Die Wissenschaftler benutzen Sandaale und Heringe als Köder.

Sauerstoff wird knapp

Der Dorsch an sich, der in anderen Teilen der Welt Kabeljau heißt, liebt kühles, sauerstoffreiches Wasser wie zum Beispiel im Nordatlantik vor Island oder an der Ostküste von Kanada und den USA. Die Ostsee dagegen liegt an der Grenze seines Wohlfühlbereichs. Landumschlossen und eher flach ist ihr Wasser nicht nur wärmer, sondern auch sauerstoffärmer als in den Ozeanen. Die Dorsche der Ostsee haben sich an die schwierigen Bedingungen angepasst und trotz allem eine stabile Population aufgebaut. Doch nun geht selbst ihnen die Puste aus.

Ein wichtiger Faktor ist der Klimawandel. Die Ostsee ist eine der Meeresregionen auf der Erde, die sich am schnellsten erwärmen. Und warmes Wasser speichert weniger Sauerstoff als kaltes. Die Unterschiede sind oft nur wenige Prozent, doch wenn man ohnehin schon am Rande des Möglichen schwimmt, dann werden auch kleine Veränderungen schnell zum großen Problem.

Und dann ist da noch der Phosphor.

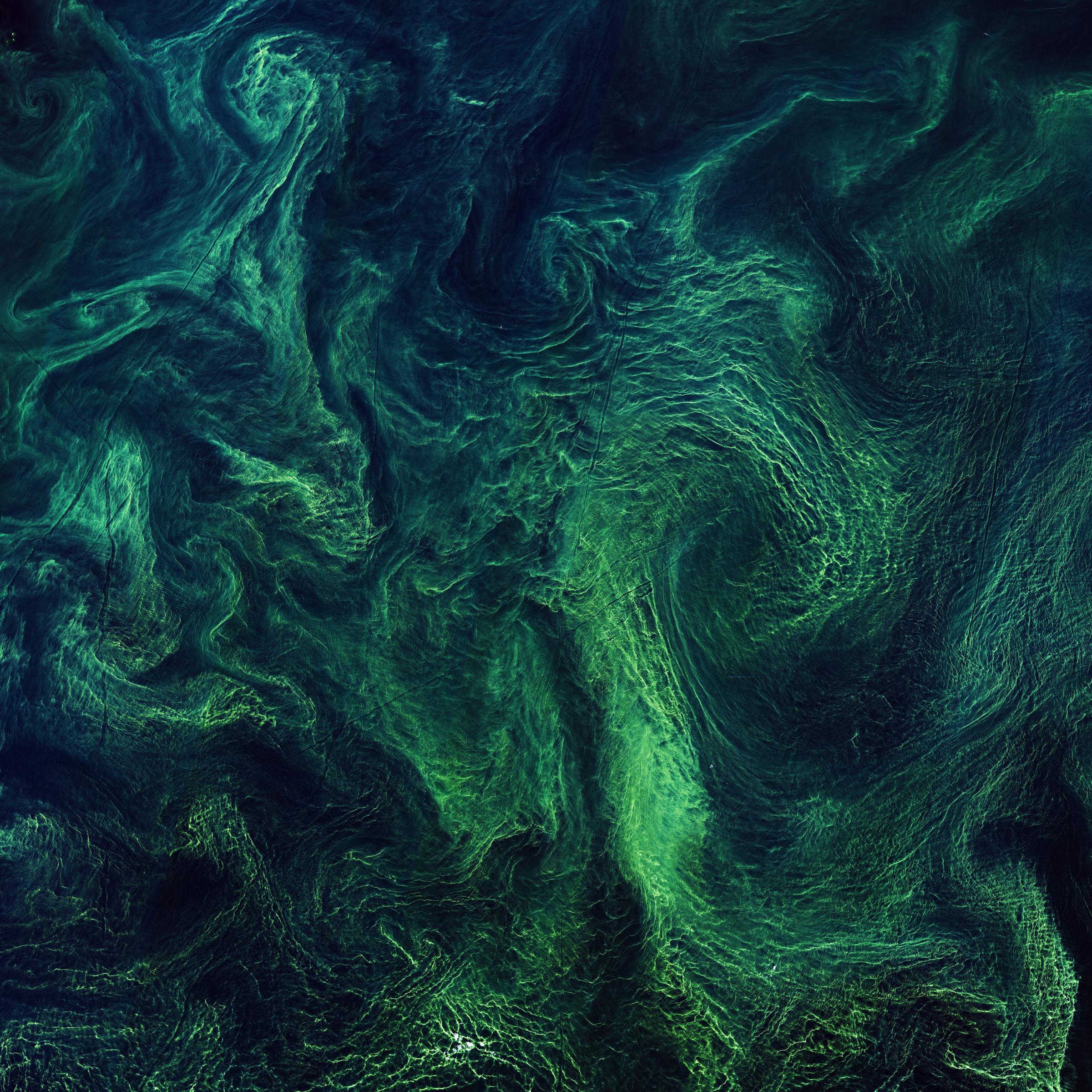

Phosphor und Stickstoff sind wichtig als Dünger in der Landwirtschaft. Doch ein Großteil dieser wertvollen Nährstoffe bleibt nicht auf dem Acker, sondern sickert und rieselt mit der Zeit ins Meer. Und düngt dort weiter – nicht mehr Gemüse und Getreide, sondern das Phytoplankton, winzige Algen und Bakterien, die schwebend im Wasser leben.

Diese Überversorgung mit Nährstoffen führt zu einer Überproduktion beim Phytoplankton. Dessen „Algenblüten“ trüben das Wasser und nehmen anderen Pflanzen das Licht. In besonderen Fällen, je nach Anteil von Phosphor und Stickstoff im Wasser, gewinnen Cyanobakterien im Phytoplankton vorübergehend die Oberhand und produzieren Giftstoffe, die auch für Tiere und Menschen gefährlich werden können.

Doch richtig problematisch werden diese Algen erst nach ihrem Tod.

Dann sinken sie auf den Meeresboden und werden dort von Mikroorganismen zersetzt. Die verbrauchen dabei Sauerstoff. Und wenn zu viel Plankton zugrunde geht, dann fehlt der Sauerstoff für die anderen Meeresbewohner.

Wer kann, schwimmt, kriecht oder krabbelt aus der Gefahrenzone. Doch viele Bodenbewohner im Meer sind festgewachsen oder zu langsam. Für sie gibt es kein Entrinnen. Für sie werden die Sauerstoffmangelgebiete zur „Todeszone“. Einige Mikroorganismen kommen auch mit solchen Bedingungen klar. Doch für die meisten Wasserbewohner gilt das gleiche wie für uns: Ohne Sauerstoff ersticken wir.

Eutrophierung – ein globales Problem

Die Anreicherung von Nährstoffen, die sogenannte Eutrophierung, ist inzwischen weltweit zum Problem geworden. Wie bei Klima und Plastik haben wir auch beim Phosphor Stoffströme in Bewegung gesetzt, die die planetaren Belastungsgrenzen deutlich überschreiten.

Eine Folge sind immer ausgedehntere Sauerstoffmangelgebiete und Todeszonen in unseren Gewässern. In einer Übersichts-Studie im Jahr 2018 fasst ein Autorenteam um Denise Breitburg das Ausmaß zusammen: Weltweit, so schreiben sie, haben sich über die letzten fünfzig Jahre Bereiche im offenen Meer, in denen es an Sauerstoff mangelt, um eine Fläche von der Größe der Europäischen Union ausgedehnt. Die anoxischen Zonen, in denen gar kein Sauerstoff mehr enthalten ist, haben sich vervierfacht. Auch in den Küstenregionen hat die Zahl der Gebiete, in denen kritische Sauerstoffkonzentrationen erreicht werden, in diesem Zeitraum drastisch zugenommen. Von den aktuell über fünfhundert als mangelhaft erfassten Gewässern hatten im Jahr 1950 nur etwa zehn Prozent einen Sauerstoffmangel gemeldet.

Und die größte Todeszone der Welt liegt in der Ostsee.

Randmeer am Limit

Die Ostsee ist ein flaches Randmeer mit einigen tiefen Becken und sehr viel Küste. Mit den Weltmeeren ist sie nur über einen schmalen Durchlass in die Nordsee verbunden. Entsprechend spärlich ist der Austausch. Die Verweilzeit des Wassers in der Ostsee beträgt etwa dreißig Jahre, eine ganze Generation.

Gleichzeitig hat die Ostsee ein sehr großes Einzugsgebiet, aus dem sehr viel Süßwasser einströmt und in dem 85 Millionen Menschen leben, mit allen ihren Aktivitäten. Das alles macht die Ostsee von Natur aus anfällig für Eutrophierung.

Die Ostsee ist einfach sehr sensibel, durch ihre ganze Hydrographie und ihre Struktur.

Günther Nausch, Institut für Ostseeforschung

Günther Nausch war bis vor wenigen Jahren Chemiker am Institut für Ostseeforschung in Warnemünde. Die Eutrophierung hat ihn sein ganzes wissenschaftliches Leben lang begleitet.

Dass Seen durch zu viele Nährstoffe belastet werden können, sei schon in den fünfziger Jahren ein Thema gewesen, erinnert er sich. „Das liegt auch nahe, denn Seen sind ja relativ kleine, eher geschlossene Systeme. Aber die Meere, das ist so etwas Schönes, Großes. Da verteilt sich das ganze Zeug, da brauchen wir uns erstmal keinen Kopf zu machen.“ So dachte man.

Zum Glück, so Nausch, habe das IOW trotzdem schon damals Messdaten in der Ostsee gesammelt, so dass man den rasanten Anstieg in der Nährstoffkonzentrationen in den sechziger und siebziger Jahren genau beobachten konnte. Die Hauptursache für den diesen Anstieg war der zunehmende Düngemittelverbrauch. „Man hat sich damals noch wenig Gedanken gemacht“, sagt Nausch. „Viel Düngung ist gut, viel Düngung bringt viel Ertrag. Er war dann auch noch relativ billig damals. Das waren die Anfänge.“

In den achtziger Jahren hätten dann die Alarmglocken begonnen zu läuten und es wurden erste Gegenmaßnahmen ergriffen. Kläranlagen wurden modernisiert, Phosphate in Waschmitteln durch andere Wirkstoffe ersetzt. So wurden die Phosphat-Einleitungen in Deutschland um mehr als siebzig Prozent gesenkt. Doch das Eutrophierungsproblem der Ostsee besteht weiter.

Man müsse auch die Einträge aus der Landwirtschaft weiter reduzieren, sagt Nausch. Seine Studien zeigen, dass neben den normalen Sickerprozessen vor allem bei extremen Wetterereignissen wie Starkregen viel Phosphor ausgewaschen wird. Solche Ereignisse nehmen im Zuge des Klimawandels bereits zu.

Und dann ist da noch der Phosphor, der schon drin ist in der Ostsee. Durch den geringen Wasseraustausch bleibt er lange im System und kann immer wieder vom Boden aufgewirbelt werden und neue Algen füttern. „Man hat so ein Ökosystem über vierzig, fünfzig Jahre belastet. Oder verschmutzt, wie Sie wollen, “ sagt Günther Nausch. „Wenn man eine Umkehr eines Prozesses haben will, dann dauert das mindestens die gleiche Zeitspanne. Aber eher länger. Man muss da einen sehr langen Atem haben.“

Dass auch die küstennahen Bereiche der Ostsee so von Eutrophierung betroffen sind, ist noch eine relativ neue Erkenntnis. „Früher dachten wir, diese Standorte sind so dynamisch, da reichen kleinere Wetterereignisse aus, um wieder frischen Sauerstoff hineinzubringen“, erzählt Michael Naumann. Er leitet beim IOW den Bereich Ostsee-Umweltüberwachung und Langzeitdaten und kümmert sich auch bei diesem Dorschprojekt um die Erfassung der Meeresdaten. „Inzwischen sehen wir jedoch an einzelnen Standorten zum Beispiel in der Mecklenburger Bucht, dass das Bild komplizierter ist, und dass auch im Flachwasser Sauerstoffmangel herrschen kann.“

Doch um zu beurteilen, wie groß das Ausmaß dieser Mangelgebiete an den Küsten ist, fehlen bisher langfristige Daten. „Dauermessstationen im Flachwasser zu unterhalten ist eine ganz andere Geschichte als im tiefen Wasser“, erklärt Naumann die Lücke. „Durch die erhöhte Strömungsdynamik im Küstenraum bei Sturmereignissen weiß man nie, ob die Geräte da überhaupt stehenbleiben, oder ob sie zugesandet werden. Oder wenn sie zuwachsen mit Seepocken, dann messen sie auch nicht mehr genau. Darum ist der Wartungsaufwand sehr viel größer.“

Doch wenn man die Dorsche besser verstehen will, sind diese Daten wichtig.

Allmählich nähert sich das Boot dem Untersuchungsgebiet an der Küste vor Boltenhagen.

Man sieht es dem Meer nicht an, aber unter der Oberfläche geht hier es steil nach unten. Auf wenigen Kilometern fällt die Wassertiefe von etwa sieben Meter auf bis zu 26 Meter ab.

Günstige Bedingungen für die Wissenschaft, denn so können Uwe Krumme und sein Team auf kleinem Raum viele verschiedene Lebensräume untersuchen.

Sie haben unter Wasser ein Telemetriefeld mit insgesamt dreißig Empfängern eingerichtet. So können sie alle Bewegungen von Fischen, die mit einem Sender versehen sind, genau erfassen.

Voraussetzung ist natürlich, dass sie Dorsche fangen, die sie besendern können. Und damit sieht es bisher schlecht aus.

Für die Dorsche ist die Ostsee nicht einfach ein gleichförmiges Wasserbecken, sondern ein reich strukturierter Lebensraum wie für uns eine Großstadt. Wie die meisten von uns hängen auch Dorsche nicht ihr Leben lang im gleichen Kiez herum, sondern ziehen je nach Lebensalter, Jahreszeit und Beschäftigung in ganz unterschiedliche Meeresgebiete. Zum Laichen im Winter in kühles, offenes Wasser, dann im Frühjahr zum Erholen und Reserven auffüllen in die produktiven Flachwasserbereiche an den Küsten. Und wenn es dort zu warm wird, wieder in die Tiefe. Doch diese Bewegungen werden durch die Folgen der Eutrophierung und andere Umweltveränderungen immer stärker eingeschränkt.

„Habitat compression“ sagen die Wissenschaftler dazu. Oder wie Uwe Krumme es ausdrückt:

Sie müssen sich das vorstellen wie bei einem Burger, bei dem die beiden Brötchenhälften immer größer werden.

Rund um den Dorsch werden also die Gebiete ohne Sauerstoff immer größer, sowohl an den Küsten, als auch im Tiefenwasser. Und der Dorsch quetscht sich dazwischen und muss sehen, was er in den Lücken noch erreichen kann. Und je länger die Sommer werden, desto enger wird es für den Dorsch.

Steinfelder als Rückzugsräume?

Umso überraschter war Uwe Krumme, als ihm erfahrene Fischer vor einigen Jahren von „riesigen Dorschen“ erzählten, die sie über den Steinfeldern vor der Küste gefangen hatten.

Diese Steinfelder sind eine Besonderheit der Ostseeküste. Wie auf dem Festland haben sich auch hier als sich nach der letzten Eiszeit die Gletscher zurückzogen Geröll und große Geschiebebrocken abgelagert. Sie waren gutes Baumaterial für Häfen und Küstenbefestigungen und im 19. und frühen 20. Jahrhundert war die „Steinfischerei“ mit den ersten Tauchanzügen und großen Zangen ein durchaus üblicher Berufszweig.

Über diesen Steinfeldern herrschen besondere Temperatur- und Strömungsverhältnisse, die die Dorsche mit ihren feinen Sinnen genau wahrnehmen können. Möglicherweise bieten sie einen Rückzugsraum für die bedrängten Fische.

Dieser Hypothese wollen Uwe Krumme und sein Team nachgehen. Denn wenn die Steinfelder tatsächlich Vorteile für die Dorsch bringen, dann wären sie vielleicht ein guter Ansatzpunkt für Schutzmaßnahmen, die helfen könnten, die Bestände wieder zu stärken.

Doch noch ist dies nicht mehr als eine Hypothese. Bevor sie über Schutzkonzepte nachdenken können, müssen die Wissenschaftler erst einmal genau verstehen, ob und wie die Dorsche die Steinfelder wirklich nutzen.

Doch ohne Dorsche in den Fallen haben die Dorschforscher nichts zum Forschen.

Sie haben ihr Untersuchungsgebiet erreicht. Der Fischzug kann beginnen:

Auch die anderen Fallen bleiben leer. Nur in eine hat sich ein Seeskorpion verirrt. Krumme bleibt dennoch optimistisch. „Das sind die Tücken dieser Art von Forschung“, sagt er. „Das hat vorher noch keiner so gemacht. Wir müssen einfach weiter probieren, andere Fangstellen, andere Köder.“ Er will auf jeden Fall weitermachen. „Dass wir keine Dorsche fangen muss nicht heißen, dass keine mehr da sind“, sagt er. „Sie könnten auch einfach woanders sein. Ohne die Sender wissen wir das halt nicht.“

Aber insgesamt sei die Situation nicht gut. „Wir wissen im Detail noch viel zu wenig über diese Fische.“ Und solange die Bestände so niedrig sind, wird es auch schwierig bleiben, mehr über sie herauszufinden oder die verbleibenden Tiere zu schützen.

Weltweit gesehen wird der Dorsch so schnell nicht aussterben. Doch in der Ostsee würde sich das Ökosystem ohne den Raubfisch wahrscheinlich sehr verändern. In der östlichen Ostsee kann man die Kettenreaktion schon jetzt beobachten: Wo die Dorsche fehlen gibt es mehr Heringe. Die fressen mehr Zooplankton, das seinerseits vor allem Phytoplankton frisst. Das Phytoplankton kann sich dadurch stärker vermehren, noch gefördert durch Phosphor und andere Nährstoffe, die wir einleiten. Die Folge: Mehr Sauerstoffmangel, und damit noch mehr Einschränkungen für den Dorsch und andere Meeresbewohner.

Ob sich die Situation in der westlichen Ostsee ähnlich entwickelt, ist schwer vorherzusehen, und auch die Frage, ob und wann sich solche Entwicklungen umkehren lassen, kann im Moment niemand beantworten.

Durch Fischereimaßnahmen allein wird sich der Dorschbestand wohl nicht erholen. Durch Klimaveränderungen und Nährstoffeinträge kann man nicht länger davon ausgehen, dass die Umwelt stabil bleibt. Umwelt- und biologische Parameter müssen daher künftig stärker berücksichtigt werden. Und: Fischereimanagement muss schon an Land stattfinden, so dass möglichst wenig Phosphor und andere Nährstoffe aus der Landwirtschaft ins Meer strömen.

Nur dann haben die Dorsche in der Ostsee langfristig eine Chance – und die Dorschfischer auch.

Das Rechercheprojekt Phosphorama wird durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt gefördert. Die DBU nimmt keinerlei Einfluss auf die Inhalte unserer Berichterstattung. Nähere Informationen finden Sie hier.