- RiffReporter /

- Umwelt /

Bioökonomie im Rheinischen Revier: Vom Tagebau zu neuen Wertschöpfungsketten

Biobasiertes Wirtschaften statt Braunkohle: Das Rheinische Revier steigt um

Im Rheinischen Revier geht im Jahr 2030 die Ära der Kohle zu Ende. Bis dahin soll der Westen Nordrhein-Westfalens ein Modell dafür werden, wie sich eine regionale Wirtschaft auf Grundlage erneuerbarer Roh- und Reststoffe etablieren lässt. Kann das gelingen? Eine Bestandsaufnahme vor Ort.

Dieser Artikel ist Teil unserer Recherche-Serie„Countdown Earth: So lösen wir die Klima- und Artenkrise“. Here you can find an English version of this article for Download.

Immer im Sommer leuchten sie, dicht an dicht, die Blüten einiger Hundert Färberdisteln, in kräftigem Gelb. Über Kilometer bilden sie den einzigen Farbklecks vor braun-grauer Erde und fast 100 Meter hohen und mehr als 10.000 Tonnen schweren Maschinen aus Stahl. Hier, am Hambacher Tagebau, symbolisieren die Blumen eine mögliche Zukunft des Rheinischen Reviers: Sie wachsen auf nährstoffarmen Tagebau-Böden, wo sonst wenig gedeiht, und produzieren ein Öl, das zu Schmiermittel verarbeitet werden kann. Nachwachsende Rohstoffe anstelle fossiler Brennstoffe – kann das die Antwort auf den anstehenden Strukturwandel sein?

Vor genau 40 Jahren förderte der Konzern RWE – damals noch unter dem Namen Rheinbraun – in Hambach erstmals Braunkohle. Mehr als drei Milliarden Tonnen Kohle haben die Schaufelbagger seitdem aus der größten Braunkohlegrube Europas gefördert. Doch das Ende ist abzusehen: Im Jahr 2038 soll das letzte deutsche Kohlekraftwerk vom Netz gehen. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalens hat für das Rheinische Revier bereits 2030 als Ausstiegsjahr verhandelt. Der ländlich geprägten Region im Westen der Republik, die von den Großstädten Aachen, Bonn, Köln und Düsseldorf umrahmt wird, steht ein Strukturwandel in Rekordzeit bevor. Rund 15 Milliarden Euro stellen Bund und Land dafür bereit.

Geprägt durch die Kohle

Die Kohle- und Energiewirtschaft mitsamt ihren Zulieferern hat die Region über Jahrzehnte geprägt. In der Hochzeit Ende der 1950er Jahre waren im Rheinischen Revier 26.000 Menschen in der Braunkohleindustrie und weitere 46.000 in Aachen und Ibbenbüren im Steinkohlebergbau beschäftigt. „Ich habe viele Nachbarn und Bekannte, die bei RWE arbeiten“, berichtet Gaby Schmitz-Esser. Als Ortsvorsteherin von Niederzier-Krauthausen, einer Ortschaft, die keine fünf Kilometer vom Tagebau Hambach entfernt liegt, kennt sie die Sorgen der Menschen vor Ort. Anfang 50 ist sie, Direktvertrieblerin für nachhaltige Reinigungsmittel, seit mehr als 20 Jahren engagiert sie sich politisch in ihrer Heimat. „Unser Hauptanliegen in der Politik ist es, Arbeitsplätze zu ersetzen und zu schaffen“, erzählt sie mit Blick auf den Kohleausstieg. Die Energie in ihrer Stimme lässt ihren Tatendrang spüren.

RWE hat hier ein gutes Image. Das Unternehmen ist nicht nur der wichtigste Gewerbesteuerzahler, sondern unterstützt als Sponsor Projekte in der Ortschaft. „Wir merken schon jetzt im Niederzierer Haushalt, dass weniger Geld in der Kasse ist, weil Gewerbesteuern fehlen“, sagt Schmitz-Esser, die als Fraktionsvorsitzende der CDU im Niederzierer Rat wirkt. Die Frage nach dem Strukturwandel ist in Schmitz-Essers Alltag längst angekommen. Zwar arbeiteten laut NRW-Landesregierung im Jahr 2022 nur noch 7.700 Menschen direkt in der Braunkohleindustrie, doch hinzu kommen zahlreiche Zulieferbetriebe und Dienstleister. Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier rechnet mit rund 50.000 Arbeitnehmer:innen, die der Strukturwandel betreffen wird.

Für die Zukunft des Rheinischen Reviers setzt die NRW-Landesregierung auf mehrere Branchen. Neben Digitalisierung und Wasserstoff ist das vor allem die Bioökonomie. Doch was ist das überhaupt? „Bioökonomie“ bezeichnet alle Produkte und Dienstleistungen, die auf biologische Rohstoffe zurückgehen: Land- und Forstwirtschaft gehören ebenso dazu wie die Biotechnologie. Lebensmittelproduktion, Pharmaherstellung, Baubranche, Kläranlagen, Papierherstellung, Verpackungsunternehmen, Textilbranche – sie alle nutzen Rohstoffe oder Produkte aus Pflanzen, Pilzen, Tieren oder Mikroben.

Bioökonomie ist im Grunde ein altes Konzept

„Bioökonomie haben viele Regionen schon vor der fossilen Industrialisierung gemacht“, erklärt Ulrich Schurr, „sie haben in der Region aus der Region heraus gewirtschaftet“. Schurr ist 60 Jahre alt und eigentlich Pflanzenforscher am Forschungszentrum Jülich, drei Kilometer vom Tagebau Hambach entfernt. Wer zu seinem Büro möchte, muss erst einmal an Gewächshäusern vorbei. Oft sitzt er noch abends dort, telefoniert, lädt zu Gesprächen. Dass die Bioökonomie eine wichtige Säule des Strukturwandels im Rheinischen Revier werden soll, das geht ganz wesentlich auf diesen Mann zurück.

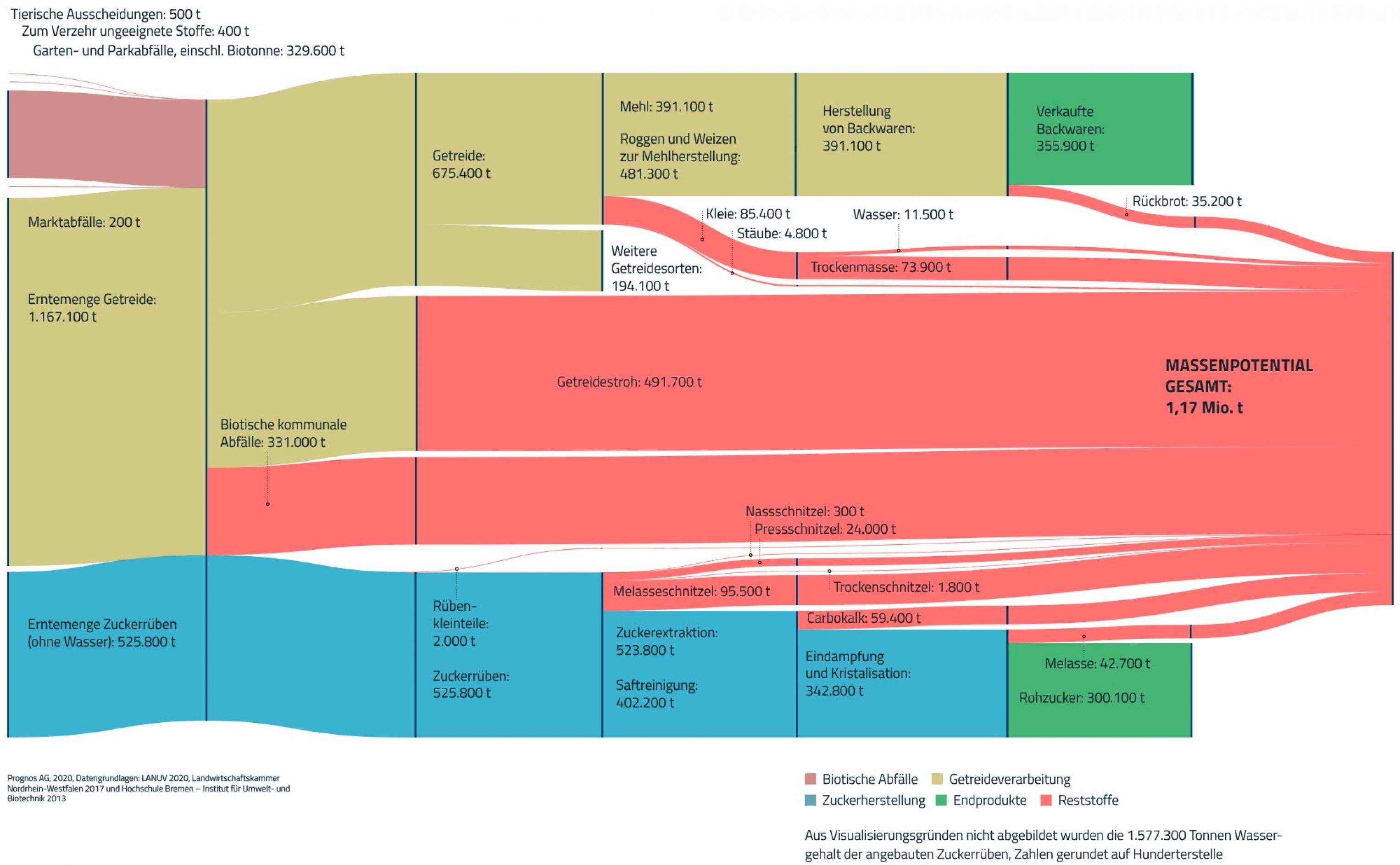

„Die Region hat großteils gute Böden, ein gutes Klima und eine entsprechend hohe Biomasseproduktion“, erläutert Schurr. Landwirtschaft, Textilindustrie und Papierindustrie seien im Rheinischen Revier schon immer stark gewesen. Nun gehe es darum, die Akteure der Region zu vernetzen, moderne Technologien einzusetzen und die vorhandene Biomasse möglichst vollständig zu verwerten. Allein fast 1, 2 Millionen Tonnen bisher kaum genutzte biologische Reststoffe entstehen im Rheinischen Revier jährlich, hat die Prognos AG 2020 errechnet. Die kaskadenartige Nutzung dieser Reststoffe soll Abfälle minimieren und die Firmen zugleich profitabler machen.

Schon 2010 hat Schurr deshalb das Bioeconomy Science Center mitgegründet, einen Zusammenschluss der RWTH Aachen, der Universitäten Bonn und Düsseldorf sowie des Forschungszentrums Jülich. 68 Institute und Lehrstühle bearbeiten seitdem die Bioökonomie. Die gelben Färberdisteln, deren Wachstum auf Tagebau-Boden gerade erprobt wird, sind eines seiner Projekte.

Als dann im Jahr 2017 der damalige NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart bei einer Veranstaltung vom Rheinischen Revier als Strukturwandelmodell sprach, war das für den Forscher ein Schlüsselmoment. Das „BioökonomieRevier“ war geboren, wenig später landete die Bioökonomie als Ziel im Strukturstärkungsgesetz.

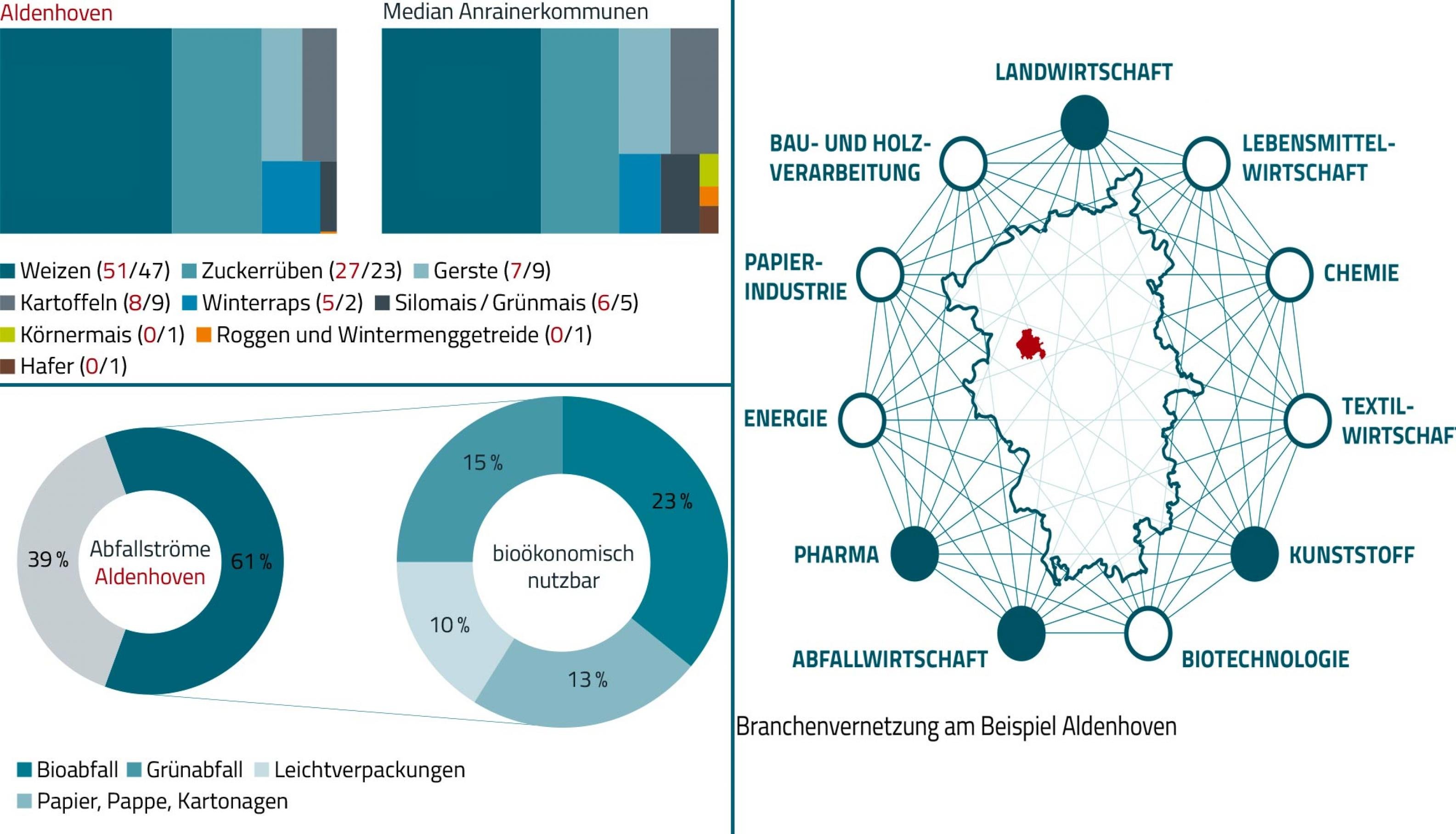

Im Rheinischen Revier stand am Anfang eine Bestandsaufnahme: Welche Rohstoffe gibt es in welcher Menge? Welche Wertschöpfungsketten existieren bereits? Außerdem erstellten die Forscher:innen für 20 Städte und Gemeinden, die an Tagebaue angrenzen, kommunale Bioökonomie-Profile: Welche Strukturwandel-Initiativen gibt es? Wie werden die Flächen genutzt? Welche Reststoffe sind verfügbar? Wie ist die Zivilgesellschaft involviert?

Viele Unternehmen sind von Anfang an eingebunden, denn das erklärte Ziel ist es, bioökonomische Verfahren in die Praxis zu bringen und damit den Strukturwandel zu unterstützen. Zudem soll es die Akteur:innen in der Region zusammenzubringen, etwa Firmen, bei denen biologische Reststoffe anfallen, mit anderen Firmen, die diese Abfälle als Rohstoffe nutzen könnten. Nicht zuletzt sollen die Projekte bei den Menschen in der Region bekannt gemacht und die Bevölkerung eingebunden werden.

Nach der ersten Förderung kamen die Investoren

Ein Beispiel für eine Idee, die es in kurzer Zeit von der Forschung in die Praxis geschafft hat, ist das Start-up SenseUP. Die mit mehreren Innovationspreisen ausgezeichnete Firma hat ihr Büro fünf Gehminuten von Schurr entfernt am anderen Ende des Forschungszentrums Jülich, ein weiterer Zweckbau. Georg Schaumann, Mitgründer und einer der Geschäftsführer, wartet mit seinem Laptop im recht kargen Besprechungszimmer. „Wir sind im Gespräch mit großen Investoren aus Deutschland, den USA und Asien“, sagt der Biotechnologe. „Das sind Millionen Euro, die wir hier ins Revier holen.“

SenseUP produziert hoch spezifische Biopestizide, die gezielt nur einen Schädling angreifen können, weil sie auf dessen genetischen Code, genauer dessen RNA, abzielen. Bislang hatten solche Biopestizide zwei Probleme, die eine breite Anwendung verhinderten: Sie werden zu schnell abgebaut und sie sind sehr teuer. „Wir haben eine Methode entwickelt, die die Kosten von 10.000 Euro auf etwa fünf Euro pro Hektar senkt“, berichtet Schaumann sichtlich stolz. Auch für die Stabilität des Wirkstoffs hat das Unternehmen eine Lösung gefunden.

Dass SenseUP mit dieser Idee expandieren kann, haben auch Mittel der Strukturwandelförderung möglich gemacht: In Jülich entsteht derzeit ein großes Firmengebäude, Ende des Jahres soll es bezogen werden. Ohne diese Fördermittel hätten sie ihre Technologie nicht entwickeln können, sagt Schaumann. „Dafür wachsen wir jetzt und stellen einige Leute ein.“

Kunststoffe mit Naturfasern

Ganz anders ist die Geschichte der Firma IP Verpackungen in Aldenhoven. Das Unternehmen besteht seit 1978 und ist nach eigenen Angaben Marktführer in Europa für geschäumte Verpackungen von Take-Away-Gerichten. Zum Tagebau Inden sind es nur zwei Kilometer, Hambach liegt wenige Fahrminuten dahinter. Dementsprechend viele der 190 Beschäftigten leben in den Ortschaften am Rand des Tagebaus.

Wer mit dem Bus kommt, muss zunächst vorbei an stählernen Tanks, dröhnenden Maschinen und Produktionshallen. Auf der anderen Seite des Geländes, nahe des Haupteingangs, liegt die Verwaltung, ein Gebäude, das von außen Container-Charme hat.

Prokurist Stephan Förster, kurze, gestylte Haare, führt in ein großzügiges Büro mit Couch und Sesseln. „Von 2004 bis 2018 haben wir an Biokunststoffen geforscht“, berichtet er. So wollte das Unternehmen von Erdöl als Rohstoff wegkommen. Dann sei 2019 die Einwegkunststoffverbotsverordnung der EU in Kraft getreten. Plötzlich galten für alle Kunststoffe dieselben Recycling-Anforderungen – ob sie nun bio waren und biologisch abbaubar oder nicht. „Dann braucht man sich nicht damit auseinanderzusetzen“, sagt Förster „Dafür ist es zu teuer und man hat keinen Marktvorteil.“ Die Idee war tot.

Zuckerrüben nicht auf, sondern im Teller

Trotzdem setzt das Aldenhover Unternehmen weiter auf die Bioökonomie. Hier kommt Jan Phillip Féron ins Spiel, Sohn des Firmenchefs und seit zwei Jahren Projektmanager im Unternehmen. Seine Idee: Verpackungen aus Faserguss. Das hat ihn so überzeugt, dass er einen Uni-Abschluss in London sausen ließ.

Zum Termin kommt Féron in Jeans und Sweatshirt, aber mit einem Mercedes AMG. Stolz führt er in eine neue Werkshalle. „Zwölf Millionen Euro haben wir hier investiert“, sagt Féron. Halbleer ist die Halle noch, eine Reserve für weiteres Wachstum, und auch die Maschinen in der anderen Hälfte laufen gerade nicht. In wenigen Tagen aber soll die Produktion starten. Dann werden hier Teller und Schüsseln aus einem Fasermix hergestellt. Noch besteht der größte Anteil an diesem Mix aus Holzfasern – vor allem Fichte und etwas Altpapier. „Holz könnte man aber auch besser verwenden“, sagt Féron. Er möchte deshalb lieber Agrar-Reststoffe nutzen.

Dank des Netzwerks im BioökonomieRevier kam der Kontakt mit der nicht weit entfernten Zuckerfabrik in Jülich zustande. Dort fallen jährlich 300.000 Tonnen Reststoffe aus der Zuckerrübenverarbeitung an. Meist enden sie als Futtermittel. Doch ein Teil wird an die Verpackungsfabrik geliefert. Inzwischen sind bei IP Verpackungen 20 Prozent der Fasern im Mix Rübenreste. Optimal ist das noch nicht, denn die Fasern der Zuckerrübe sind zwar fest, aber kurz. Um den Anteil anderer Fasern als Holz zu erhöhen, ist weitere Forschung erforderlich. Aber schon jetzt soll die neue Produktionshalle 1.000 Tonnen Rohstoffe im Jahr verarbeiten, 3.000 Tonnen wären bereits möglich.

Allerdings gäbe es da noch eine Hürde hinsichtlich der Nachhaltigkeit, meint Féron: Schalen aus Faserguss benötigen in der Fertigung zwölfmal so viel Energie wie Schalen aus Kunststoff. „Wenn ich eine gute Lösung hätte, würde ich komplett auf erneuerbare Energie gehen“, sagt er. Mit Interesse beobachte er ein Projekt zur Tiefengeothermie im benachbarten Weisweiler. Vielleicht werde es aber einfach ein Blockheizkraftwerk.

Kohleindustrie will eher in Logistik investieren

Auch die Kohleindustrie bereitet sich auf den Ausstieg vor. In diesem Kontext entstand der Verein MineReWIR, um für die Revierunternehmen und Zulieferer den erforderlichen Wandel zu gestalten. Stefan Böschen, Inhaber des Lehrstuhls „Technik und Gesellschaft“ der RWTH Aachen, ist Mitglied im Vorstand des Vereins. Für die Mitglieder von MineReWIR sei Bioökonomie bisher kein Thema, sagt er. „Die Zulieferer von RWE machen andere Dinge – vor allem Metallbau und Elektro.“ Deren Zukunftspläne drehten sich eher um Energie, Logistik und Infrastruktur.

Und wie kommt das alles bei den Bürger:innen vor Ort an? „Das BioökonomieRevier ist vor allem den aufmerksamen Zeitungslesern ein Begriff“, vermutet Krauthausens Ortsvorsteherin Schmitz-Esser. Viele Menschen hofften eher auf mehr Tourismus, aber auch auf moderne Formen der Landwirtschaft, einschließlich Aquakulturen – Themen, die dann doch wieder zur Bioökonomie gehören und mit denen sich das BioökonomieRevier befasst. Kritisch sieht Schmitz-Esser, dass die Bioökonomie sehr forschungslastig sei, jede Menge Geld ins Forschungszentrum fließe. „Was uns umtreibt, sind die vielen Menschen, die durch RWE Power beschäftigt sind, auch in Strukturen, für die man kein Studium braucht.“

Insbesondere für Mitarbeitende, die über 40 Jahre alt seien, werde RWE wahrscheinlich Angebote für einen vorzeitigen Ruhestand schaffen. Weil noch der Rückbau anstehe, seien viele Arbeitsplätze auch nicht sofort verloren.

Wie kann man Jugendliche für Bioökonomie begeistern?

„Aber die Jugendlichen müssen sich schon jetzt anders orientieren“, sagt Schmitz-Esser. Das Ziel müsse sein, junge Menschen mit attraktiven Themen in der Region zu halten. Sie wünscht sich, dass die Bioökonomie mit ihren Möglichkeiten stärker bekannt gemacht werde, schon in der Schule. So wie etwa mit dem Sonderpreis Bioökonomie, den die Initiative BioökonomieRevier im Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ seit vier Jahren vergibt. In diesem Jahr ging er an Grundschülerinnen aus Jülich, die eine Hautcreme und Tee aus Brennnesseln hergestellt haben.

IP-Prokurist Förster jedoch treiben andere Sorgen um. „Wir suchen händeringend Leute“, sagt er. Elektriker, Maschinen- und Anlageführer. Derzeit jedoch mangelt es im Kreis Düren – wie in vielen anderen Regionen – an Fachkräften.

Bessere Erfahrungen macht SenseUp-Chef Schaumann bei der Suche nach Akademiker:innen: „Wenn wir Stellen ausschreiben, finden wir in kurzer Zeit gute Leute.“ Kleine Firmen in anderen Regionen hätten da mehr Probleme. Seiner Ansicht nach profitiere das Rheinische Revier in diesem Punkt vom Forschungszentrum Jülich und der dortigen Fachhochschule sowie den Universitäten in Aachen, Bonn, Köln und Düsseldorf. Außerdem habe die Region einen Hersteller von Bioreaktoren, guten Kontakt zu Bauern und auch zu Nachverwertern wie der Zuckerfabrik Pfeifer & Langen.

Die Frage ist, ob sich die Bioökonomie in der Region schnell genug entwickelt, um große Teile der Auswirkungen des Kohleausstiegs 2030 aufzufangen. Das glauben nur wenige der Menschen, die für diese Recherche befragt wurden. Doch gegenüber anderen Wirtschaftsbereichen wie etwa Digitalisierung oder Wasserstoff habe die Bioökonomie einen großen Vorteil, betont Pflanzenforscher Schurr: Sie sei in der Region bereits tief und breit verwurzelt. „Das BioökonomieRevier ist langfristig angelegt. Aber wir schauen bei allen Projekten, ob wir Teile daraus mit Industriepartnern bereits jetzt umsetzen können.“

Lernen vom Rheinischen Revier

Für die Bundesregierung ist das BioökonomieRevier zudem weit mehr als eine Maßnahme, den Kohleausstieg im Rheinischen Revier abzufedern. Es ist ein Modellprojekt, von dem auch andere lernen sollen. Denn mit der Abkehr von Kohle, Gas und Erdöl wird ein biobasiertes, kreislauforientiertes Wirtschaften Bedeutung gewinnen – nicht nur bundesweit, sondern auf der ganzen Welt.

Auch Schurr ist bewusst, dass man dafür kein Patentrezept schaffen kann. Der Koordinator des BioökonomieReviers steht in regem Austausch mit Menschen, die in der Lausitz den Strukturwandel vorantreiben. „Dort will man auch Bioökonomie, aber die Böden sind viel schlechter, es gibt weniger Industrie und auch die psychosoziale Struktur ist anders“, sagt Schurr. „Man muss in verschiedenen Regionen eine unterschiedliche Bioökonomie machen, weil diese sich aus den Stärken der Region ableitet.“

Diese müssten in anderen Regionen ebenso wie im Rheinischen Revier vorab analysiert werden. Auf einer solchen Grundlage ließen sich dann die Produzenten von Roh- und Reststoffen mit möglichen Nutzern zusammenführen und gemeinsam mit der öffentlichen Forschung Konzepte entwickeln, die die Wirtschaft wirklich umsetzen könne und wolle.

Inzwischen interessiert sich nicht nur die Lausitz für die Erfahrungen aus dem Rheinischen Revier. Mit „Bio2 Reg“ ist Anfang dieses Jahres ein von der EU finanziertes Projekt in acht europäischen Ländern gestartet. Nach dem Vorbild des Rheinischen Reviers und vom BioökonomieRevier koordiniert sollen „Regionen mit kohlenstoffintensiven Wirtschaftszweigen“ zu Bioökonomie-Modellregionen transformiert werden. Das Forschungsprojekt will dazu den regionalen Akteur:innen praktisches Wissen vermitteln, um Veränderungen zu gestalten, die perfekt zur jeweiligen Region passen. Mit dabei sind etwa Island, wo ein Fokus auf Fischfang und Aquakulturen liegt, sowie Schweden, wo vor allem Holz als Rohstoff besonders bedeutsam ist.

Und wie steht es um Schurrs eigenes Forschungsprojekt? Da soll in diesem Frühjahr die Färberdistel richtig großflächig im Tagebau angebaut werden. Denn seit der ersten Idee einer Firma, aus Distelsamen Öl für Schmiermittel zu pressen, sind weitere hinzugekommen: So interessiert sich ein Unternehmen dafür, Distelöl für Kosmetika zu verwenden. Außerdem könnten die Fasern der Pflanze ein interessanter Rohstoff für Papier oder Verpackungen sein. Nicht zuletzt verbessern die mehrjährigen, tiefwurzelnden Pflanzen die Qualität des Bodens und schützen ihn vor Erosion.

„Wir haben in der ganzen Region Dinge auf den Weg gebracht, die einen Impact haben“, sagt Schurr.„Das ist sehr befriedigend.“ Ob der Impact am Ende groß genug sein wird, wird wohl erst das Jahr des Kohleausstiegs zeigen.