- RiffReporter /

- Umwelt /

Pestizide: Bleiben wichtigste Risiken für Natur und Artenvielfalt unerkannt?

Pestizide: „Die Tiere haben weniger Nachkommen und eine höhere Sterberate“

Deutsche Wissenschaftler finden Pestizid-Cocktails an Orten, wo sie nicht hingehören – in Konzentrationen, die über dem Erlaubten liegen. Selbst die staatlichen Prüfer warnen, dass sie die wahren Risiken nicht kennen

Carsten Brühl kennt die aufwändigen Sicherheitsprüfungen, die Hersteller von Pestiziden machen müssen, ziemlich genau. Er ist Insider. Frisch mit dem Doktortitel in Biologie ausgezeichnet, begann er Anfang der 2000er Jahre beim größten Hersteller von Pflanzenschutzmitteln weltweit zu arbeiten, der Syngenta AG. Fünf Jahre wirkte er in der Schweiz und in England an den Untersuchungen mit.

Große Teams von Forschern führen dabei Versuche etwa an Bienen und Vögeln durch. Tests im Freiland sollen ermitteln, ob ein Wirkstoff die Kulturpflanzen auf dem Acker wirklich effektiv vor Insekten, Pilzen oder unerwünschten Kräutern schützt. Zudem geht es darum, ob für Menschen eine Gefahr besteht, oder ob unerwartete Umweltschäden drohen. Bei Versuchstieren wie den Bienen wird ermittelt, bei welcher Konzentration ein Wirkstoff die Hälfte der Individuen tötet. Von dieser Konzentration wird dann zur Sicherheit nur ein Hundertstel für den Einsatz auf dem Acker erlaubt.

Gewässer in Deutschland stark mit Pestiziden belastet

Haben die Hersteller ihre Tests abgeschlossen, legen sie deren Ergebnisse den zuständigen Behörden vor. Prüfer nehmen dann unter die Lupe, ob der geforderte Sicherheitsnachweis erbracht ist. Laut Verordnung der EU dürfen Pflanzenschutzmittel nur dann zugelassen sein, wenn die Chemikalien rasch wieder zerfallen, sich nicht in der Umwelt oder in Lebewesen anreichern und wenn sie zudem nicht generell toxisch sind.

„Das ist zumindest die Theorie“, sagt Brühl, der seit 2006 als Ökotoxikologe an der Universität Koblenz-Landau forscht und zudem als Experte bei der Nationalakademie Leopoldina aktiv ist. Der 54-Jährige hat die Agrarindustrie nicht etwa aus Frust verlassen oder als Whistleblower, sondern weil sich ihm die Chance auf eine feste Stelle in der akademischen Wissenschaft bot. „Aber natürlich kenne ich durch meine Tätigkeit in der Industrie die Lücken, die es bei den Zulassungsuntersuchungen gibt“, sagt er.

Brühl kennt zudem den brisanten Inhalt der Fläschchen, die ihm freiwillige Helferinnen und Helfer in einem vom Bundesforschungsministerium geförderten Projekt aus deutschen Naturschutzgebieten geschickt haben – gefüllt mit Insekten.

Pflanzenschutzmittel zählen zu den wenigen synthetischen Chemikalien, die in großem Stil gezielt in die Umwelt freigesetzt werden dürfen – mehr als 450.000 Tonnen im Jahr wurden zuletzt in der EU verkauft, davon in Deutschland rund 86.000 Tonnen Pflanzenschutzmittel, die 29.000 Tonnen Wirkstoff enthielten. Das entspricht umgerechnet etwa einem Kilogramm Pflanzenschutzmittel pro Einwohner. 281 verschiedene Wirkstoffe sind in Deutschland im Verkehr.

Die Rechtfertigung dafür ist simpel: Pestizide sollen hohe Ernten sicherstellen – für Tierfutter, pflanzliche Treibstoffe und Nahrung.

Doch die Sorge, dass Pflanzenschutzmittel doch nicht so sicher sind wie behauptet, wächst. Mitte November haben Wissenschaftler des Leipziger Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) am Umweltbundesamt in Dessau, das für die Sicherheit von Pflanzenschutzmitteln zuständig ist, alarmierende Forschungsergebnisse vorgestellt.

In Auftrag gegeben hatte das „Kleingewässer-Monitoring“ des UFZ-Ökologen Matthias Liess die Bundesregierung selbst. Die Ergebnisse stellen nun die derzeitige Genehmigungspraxis grundlegend in Frage. Liess zufolge müssten die Grenzwerte je nach Pestizid zwischen zehn und 40 Mal niedriger liegen als bisher, um die Umwelt vor Schäden zu bewahren.

Landwirtschaftsminister Özdemir liegen dramatische Forschungsergebnisse vor

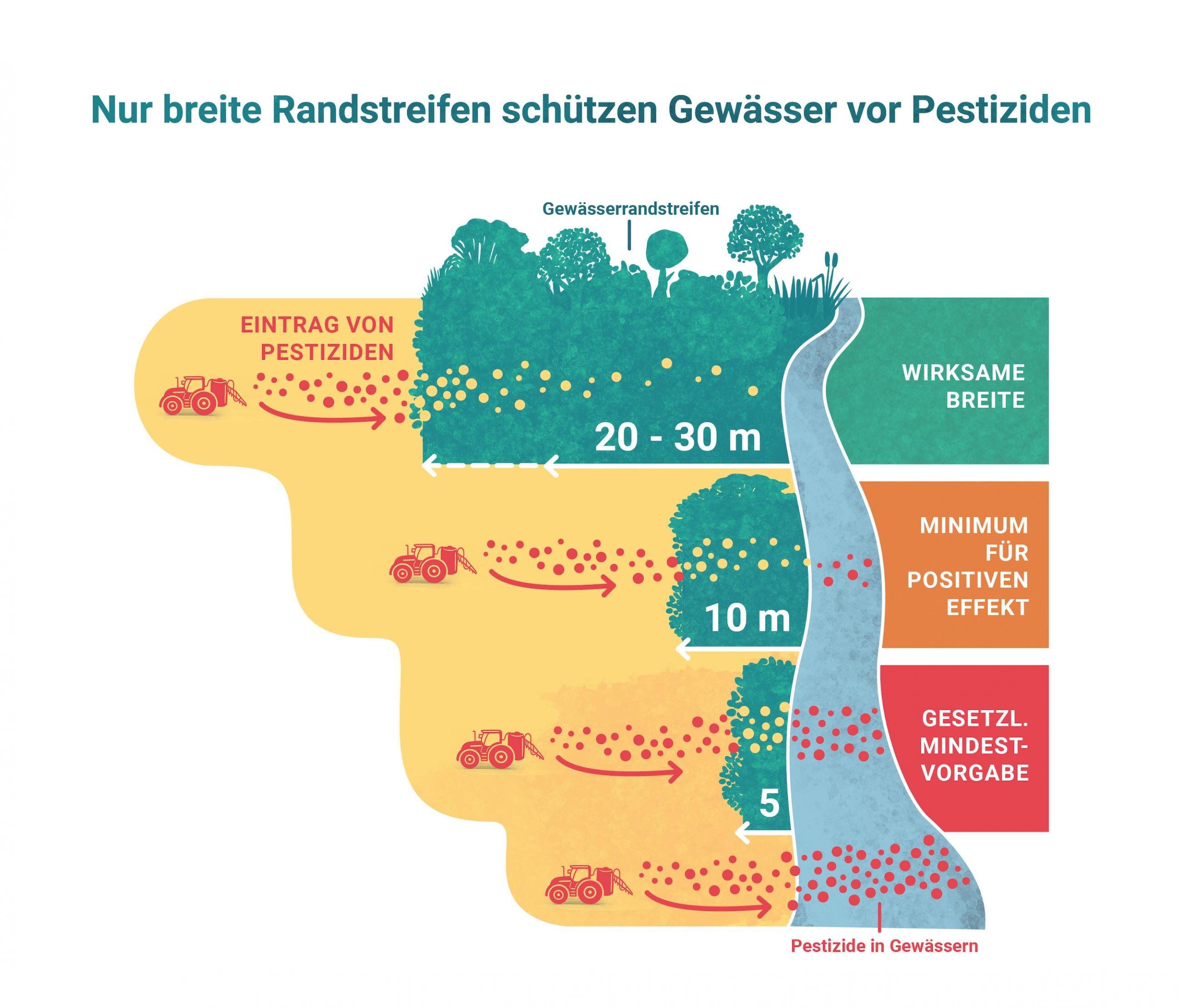

Um die Gewässer in Deutschland vor Pestiziden zu schützen, bräuchte es der Studie zufolge deutlich größere Abstände zwischen Äckern und Gewässern, also sogenannte „Randstreifen“, auf denen nicht gespritzt wird. Hoher, dichter Pflanzenbewuchs kann verhindern, dass Pestizide vom Acker etwa in einen Bach oder Entwässerungsgraben gelangen. Derzeit sind diese Randstreifen meist deutlich schmaler als 10 Meter, vielfach sogar unter fünf Meter breit. Für einen effektiven Schutz der Gewässer müssten Randstreifen beiderseits je nach Bedingungen um die 20 Meter breit sein.

Die Erkenntnisse aus einem der führenden Umweltforschungsinstitute in Europa müssten eigentlich die Bundesregierung – allen voran Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) – in Alarm versetzen. Schon die geltenden Ziele von EU und Bundesregierung, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren, sind eine große Herausforderung. Die nun von Wissenschaftlern geforderte Verschärfung von Grenzwerten würde die intensive Landwirtschaft, wie sie heute in Deutschland praktiziert wird, zusätzlich unter Druck setzen. Die erlaubten Pestizidmengen pro Hektar müssten schneller und drastischer reduziert werden als geplant. Zudem müssten Landwirte Flächen, auf denen sie jetzt noch Futter- und Lebensmittel anbauen, zu Schutzstreifen umwandeln, die Pestizide effektiv von Gewässern fernhalten.

Özdemirs Ministerium hat sich aber zu einem Kurs entschieden, der Vorgängerin Julia Klöckner (CDU) in der Öffentlichkeit wohl gehörig um die Ohren geflogen wäre: Die Fachleute des BMEL haben die Erkenntnisse der neuen Studien über Monate hinweg als „nicht repräsentativ“ abgetan und es abgewehrt, umgehend Konsequenzen zu ziehen. Das Ministerium erklärte noch im Oktober bestehende Regeln für ausreichend: „Im Rahmen des Insektenschutzpaketes aus dem vorangegangenen Jahr sind Naturschutzgebiete, artenreiche Lebensräume sowie Gewässer und deren Randstreifen durch weitgehende Verbote der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln umfänglich geschützt“, erklärte eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage – obwohl aktuelle Studien das genaue Gegenteil besagen.

Erst jetzt deutet das Ministerium erstmals einen Kurswechsel an: Bei einer Konferenz zur Pflanzenschutzstrategie in Bonn kündigte Staatssekretärin Silvia Bender an, die Erkenntnisse der deutschen Forscher nun doch als offizielle Zustandsbeschreibung akzeptieren zu wollen. Nachfragen zu den Details beantwortete das Ministerium so: „Was das Kleingewässermonitoring angeht, können wir aktuell keine Aussagen treffen.“

Ökotoxikologe Carsten Brühl ist weder von den brisanten Ergebnissen aus Leipzig überrascht, noch von der bisher sehr langsamen und verhaltenen Reaktion des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Denn auch er hat bereits alarmierende Erkenntnisse nach Berlin und Brüssel gemeldet – und „dröhnendes Schweigen“ geerntet, wie er sagt.

Eingelegte Insekten mit brisanten Inhaltsstoffen

Seit seinem Wechsel von Syngenta an die Universität Koblenz-Landau untersucht Brühl Umweltrisiken von Pestiziden, die aus seiner Sicht in der Industrie zu wenig beachtet werden – zum Beispiel, was die Chemikalien mit Amphibien machen.

Frösche, Kröten und Molche gehören seit Urzeiten zu einer lebendigen Landschaft. Die Tiere verbringen die warme Jahreszeit in Tümpeln, Seen und träge fließenden Bächen. Dort paaren sie sich, legen ihren Laich ab und wachsen heran. Das Quaken von Fröschen und das nächtliche Rufen von Unken sind gute Zeichen dafür, dass in einer Landschaft das Leben tobt.

Amphibien gibt es nur dann in großer Zahl, wenn es viele Insekten gibt, ihre Hauptnahrung. Und in den weitverzweigten Nahrungsketten von Ökosystemen sind Frösche wiederum selbst Nahrung – etwa für Störche, Neuntöter und Eulen. Amphibien leben nicht nur an einem Ort. Im Frühjahr und Herbst legen sie teils erhebliche Strecken quer durch die Landschaft zurück, um von ihren Winterquartieren im Wald zu den Laichplätzen zu kommen – und zurück.

21 Amphibienarten leben in Deutschland. Dazu gehören Erdkröten, Gelbbauchunken und Teichmolche. Sie haben zwei große Gemeinsamkeiten: Ihre Haut ist im Vergleich zu anderen Tieren sehr durchlässig. Und ihre Bestände befinden sich seit Jahren im Sinkflug. Jede zweite Art steht auf der Roten Liste gefährdeter Arten. Das ist rund um den Globus ähnlich. Schon seit den 1990 ern wird ein weltweites Amphibiensterben diagnostiziert. Neben einer Art Pilz-Pandemie, die Lurche befällt, zählen schon länger auch Pestizide zu den Verdächtigen.

Doch harte Daten wurden bei den Zulassungsverfahren bisher nicht gefordert. Carsten Brühl hat deshalb Tierversuche gemacht, wie sie an Universitäten nur noch zugelassen werden, wenn es einen wirklich harten Grund gibt. „Die Untersuchung war nötig, weil es unfassbarerweise dazu keinerlei Daten gab“, sagt Brühl, „von der Industrie haben wir bis dahin immer nur gehört, dass es auf Äckern keine Frösche gibt – was absolut nicht stimmt.“

„Man hat gesagt, dass es auf dem Acker keine Amphibien gibt“

Brühl besprühte insgesamt 150 Grasfrösche, eine der relativ gesehen häufigsten bei uns lebenden Amphibienarten, mit sieben verschiedenen handelsüblichen Pestizidprodukten. Er nutzte dabei Konzentrationen, wie sie auch auf dem Acker vorkommen können. Vier der Mittel waren Fungizide gegen Pilze, zwei Herbizide gegen Pflanzen und eines war ein Insektizid.

Das Ergebnis hat den Forscher schockiert: Mit der Konzentration, die für den Einsatz auf dem Feld empfohlen wird, waren eine Woche nach der Pestiziddusche bei zwei der Produkte alle Frösche tot und bei vier der Proben etwa die Hälfte der Tiere. Bei einem der Pilzmittel waren sogar alle Amphibien nach nur einer Stunde verendet. Und selbst mit zehnfacher Verdünnung sind bei drei Produkten nach einer Woche 40 Prozent der Versuchstiere gestorben.

Es wird immer nur ein einzelner Wirkstoff getestet, in Wirklichkeit sind Tiere aber mit vielen Substanzen gleichzeitig konfrontiert.

Carsten Brühl

Was Brühl bei dem Versuch mit einzelnen Tieren gemacht hat, geschieht in der großen, weiten Agrarlandschaft ständig. Der tödliche Effekt war während der Zulassungsverfahren aus einem trivialen Grund nicht aufgefallen: Tests an Amphibien sind nicht vorgeschrieben. Pestizide werden bei der Zulassung nur an einer überschaubaren Zahl von Arten, meist im Labor oder auch in kleinen Plots, den sogenannten „Mesokosmen“, getestet. Bei Wirbeltieren versucht man auch aus Gründen des Tierschutzes, die Zahl der Versuche zu begrenzen. Auch das führt zu derart eklatanten Erkenntnislücken wie bei den Amphibien.

Kein Schutz in Naturschutzgebieten

Brühl erwartete, dass schon seine erste wissenschaftliche Veröffentlichung dazu in einem angesehenen Journal im Jahr 2013 die Behörden alarmieren und schnell dafür sorgen würde, dass Wirkstoffe auch für Amphibien nicht toxisch sein dürfen. „Aber es hat Jahre gedauert, bis die EU überhaupt eingestanden hat, dass es ein Problem gibt“, sagt er, „und bis jetzt hat sich an den Zulassungsverfahren nichts geändert.“

Zu den neuesten Projekten des Forschers zählt eine Untersuchung, mit wie vielen verschiedenen Pestiziden die Insekten in deutschen Naturschutzgebieten belastet sind.

In einem von der Bundesregierung geförderten Monitoringprojekt für Insekten namens „Dina“ hat Brühl eine große Zahl von Proben aus insgesamt 21 deutschen Naturschutzgebieten erhalten. Die Gebiete liegen im ganzen Land verteilt, von den Lütjenholmer Heidedünen an der Nordsee bis zur Mühlhauser Heide im tiefen Süden. In solchen Schutzgebieten soll die Natur eigentlich sicher sein und sich von menschlichen Eingriffen erholen können.

Doch die Ergebnisse der Universität Koblenz-Landau legen einen anderen Schluss nahe.

Mit seinen leistungsfähigen Analysegeräten untersuchte Carsten Brühl die Insekten auf 92 der knapp 300 zugelassenen Wirkstoffe – und fand Rückstände von insgesamt 47 Pestiziden. Der Durchschnitt pro Probe lag bei 17 Wirkstoffen. Diese müssen irgendwie in die Naturschutzgebiete gelangt sein. Brühl sagt, dass die Insekten zum Beispiel beim Herumfliegen außerhalb der Schutzgebiete mit den Stoffen in Kontakt gekommen sein müssen.

Getestet werden immer nur einzelne Wirkstoffe

Ein anderes Forscherteam der Universität Koblenz-Landau hat in den vergangenen Jahren direkt nach Pestizidrückständen in Naturschutzgebieten gesucht – und ist fündig geworden. Zwar schlugen die Messgeräte in den geschützten Gebieten seltener an. Aber bei den Konzentrationen und den ökologischen Gefahren waren die Unterschiede marginal. Weil von außen, zum Beispiel mit Flüssen und Bächen, Pestizide in Naturschutzgebiete gelangen und in den vergangenen Jahren das Spritzen selbst in Schutzgebieten erlaubt war, böten die Reservate keinen echten Schutz, folgern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrer Publikation, die vor kurzem publiziert wurde.

Dass Tiere sogar in deutschen Naturschutzgebieten vielen potenten Chemikalien gleichzeitig ausgesetzt sind, legt eine weitere Schwäche der Zulassungsverfahren offen. „Es wird immer nur ein einzelner Wirkstoff getestet“, kritisiert Brühl, „in Wirklichkeit sind Tiere aber mit vielen Substanzen gleichzeitig konfrontiert.“ Deren Effekte können sich addieren – oder sogar multiplizieren.

„Beim Menschen kennen wir das ja“, sagt Brühl, „fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker nach möglichen Neben- und Wechselwirkungen – aber für die Umwelt blenden wir das aus.“ Kommen neben Stressfaktoren wie Klimaveränderungen noch chronische Belastungen mit mehreren Pestiziden hinzu, kann das für Tier- und Pflanzenarten einfach zu viel sein. Dann verschwinden sie sukzessive und nur von wenigen Experten bemerkt, und die Landschaft ist wieder ein Stück ärmer.

„Die Situation ist dramatisch, der Handlungsbedarf akut“

Schon seit langem geht es mit der Biodiversität in der deutschen Agrarlandschaft bergab. Ein Indikator, mit dem das Bundesamt für Naturschutz die Vogelvielfalt der Agrarlandschaft misst, hat sich seit 1970 mehr als halbiert. EU-weit haben Ornithologen gerade einen Rückgang der Vogelarten, die typische für die Agrarlandschaft sind, um 60 Prozent seit dem Jahr 1980 diagnostiziert. Die ganze Natur ist betroffen: Ob Amphibien, Tagfalter oder Pflanzengruppen wie Orchideen – das einst pralle Leben ist auf dem Land auf dem Rückzug.

„Die Situation ist dramatisch, der Handlungsbedarf akut“, warnen Expertinnen und Experten der Nationalakademie Leopoldina und nennen Pestizide als einen wichtigen Faktor.

Doch erst seit kurzem erreicht dieser Alarm die Spitzen der Politik. Auslöser dafür war die sogenannte „Krefeld-Studie“. Seit 1989 hatten Freiwillige des Entomologischen Vereins Krefeld in ganz Deutschland Fangzelte in Naturschutzgebieten aufgestellt. Die Teams ermittelten, wie schwer zusammengenommen die Insekten waren, die über mehrere Wochen hinweg in die Netze flogen. Die Insektenkundler kamen zu einem dramatischen Befund: Die Biomasse, und damit wichtige Nahrung etwa für Vögel, war in 26 Jahren um 75 Prozent zurückgegangen. Der öffentliche Aufschrei war weit über Deutschland hinaus groß. So schrieb etwa die New York Times vom „Insekten-Armageddon“.

Wer aber glaubt, dass die deutschen Behörden inzwischen gut im Bild darüber sind, wie sich die heimische Biodiversität entwickelt und wie Pestizide sich in der Agrarlandschaft verbreiten, irrt.

Diese Agrarlandschaft erstreckt sich über die Hälfte des Landes, umfasst die satten Wiesen des Voralpenlandes ebenso wie die riesigen Äcker in Niedersachen und Ostdeutschland. Sie ist ein sich ständig veränderndes Gebilde aus Boden, Luft, Wasser, Pflanzen, Mikroorganismen, Pilzen und Tieren. Selbst die größte Monokultur ist Teil dieses hochkomplexen Ökosystems. Und auch naturnahe Gebiete gehören zur Agrarlandschaft – Auwälder etwa, die in trockenen Zeiten Wasser spenden oder Areale mit Sträuchern, die den Wind abbremsen.

In dieser Landschaft bleibt kaum etwas dauerhaft an Ort und Stelle – auch nicht Frösche. Die Landschaft ist selbst in Bewegung. Boden wird vom Wind weggeblasen, vom Regen weggespült, Insekten werden über weite Entfernungen verweht. Wasser trägt Stoffe zuerst in kleinen Bächen, dann in Flüssen in Richtung Meer. Das gilt auch für Pestizide.

Wind und Wasser verteilen Wirkstoffe, bringen sie mit anderen Chemikalien in Kontakt. Wenn Tiere sie aufnehmen, wandern die Stoffe und ihre Abbauprodukte in komplizierten Nahrungsketten weiter – von der Biene zum Vogel, der sie frisst, vom Vogel zum Raubtier, das wiederum ihn fängt.

Behörden sahen sich zum Kleingewässer-Monitoring nicht in der Lage

Welche bisher unbekannten Folgen das haben kann, hat in den vergangenen Jahren der Ökologe Matthias Liess vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig erforscht. Das UFZ gehört europaweit zu den führenden Institutionen seiner Art. Finanziert wird es, wie alle Helmholtz-Zentren, hauptsächlich von der Bundesregierung.

Liess ist eine Koryphäen der Ökotoxikologie in Deutschland. Er berät viele Regierungsstellen. Am liebsten stapft er in Gummistiefeln durch die Landschaft – in jene kleinen Gewässer, die ihm besonders am Herzen liegen.

Wie ein Kapillarsystem durchziehen kleine Fließgewässer die freie Landschaft. Sie sorgen für Feuchtigkeit, wenn es trocken ist, und transportieren Wasser ab, wenn zu viel davon da ist. Kleingewässer wie etwa Bäche sind auch eine wichtige Kinderstube für Insekten und Fische. Doch in diesen Lebensadern sind auch die Nähr- und Schadstoffe unterwegs, die wir Menschen freisetzen.

Wie Carsten Brühl bei den Insekten wollte Matthias Liess bei den Bächen wissen, welche Pestizide darin zu finden sind. Zudem trieb ihn die Frage um, ob die Pestizide die Artenvielfalt in den Gewässern beeinflussen. Für zwei Jahre hat Liess dafür deutschlandweit ein völlig neuartiges Netzwerk von 124 Messstellen betrieben.

Risikofaktor Regen

„Um andere Faktoren auszuschließen, haben wir gezielt nach Orten gesucht, bei denen vor allem die Landwirtschaft als Verursacher in Frage kommt“, erzählt Liess. Zur Kontrolle wurde auch an Bächen gemessen, die keine offensichtlichen Stoffeinträge aufwiesen. Die Messgeräte waren so programmiert, dass sie dann messen, wenn bei starkem Regen die Pestizide in die Gewässer gespült werden.

„Bei Regen werden Pflanzenschutzmittel und ihre Abbauprodukte aus dem Boden ausgewaschen und weggespült“, sagt Liess, „da sind die Lebewesen in den Kleingewässern dann mit den höchsten Konzentrationen konfrontiert.“ Doch für diese Extremsituationen gab es bisher kaum Daten.

Eigentlich wollten die Bundesländer diese wichtigen Informationen bereits bis 2018 selbst erheben. „Dies war dann aber mangels Mitteln und Mitarbeitern nicht möglich“, sagt Liess, „deshalb haben wir das jetzt gemacht.“

Nach der Probenentnahme schickten die Geräte automatisch eine SMS, um zu signalisieren, dass die Proben abgeholt werden müssen. Parallel untersuchten Liess und sein Team haarklein auch die Lebensgemeinschaften in den Kleingewässern – von Algen bis zu Libellen. Sie ermittelten dabei, welche Arten besonders sensibel auf Pestizide reagieren.

Dass mit der heilen Welt der Zulassungsverfahren, in der nur angeblich „sichere“ Pestizide zum Einsatz kommen, etwas nicht stimmen könnte, ist keine neue Sorge. 1972 wurde in Deutschland DDT verboten, nachdem zur allgemeinen Überraschung herauskam, dass das Insektizid die Eierschalen von Greifvögeln brüchig werden lässt und Jungvögel noch vor dem Schlüpfen sterben. Eine andere Stoffklasse, die Neonikotinoide, war zuerst ein großer Hoffnungsträger, bis klar wurde, wie effektiv Insekten absterben. Seit 2018 dürfen viele dieser Wirkstoffe nicht mehr ohne Sondergenehmigung im Freien versprüht werden.

„Da entstehen Pestizid-Cocktails mit schwer vorhersagbarer Giftigkeit“

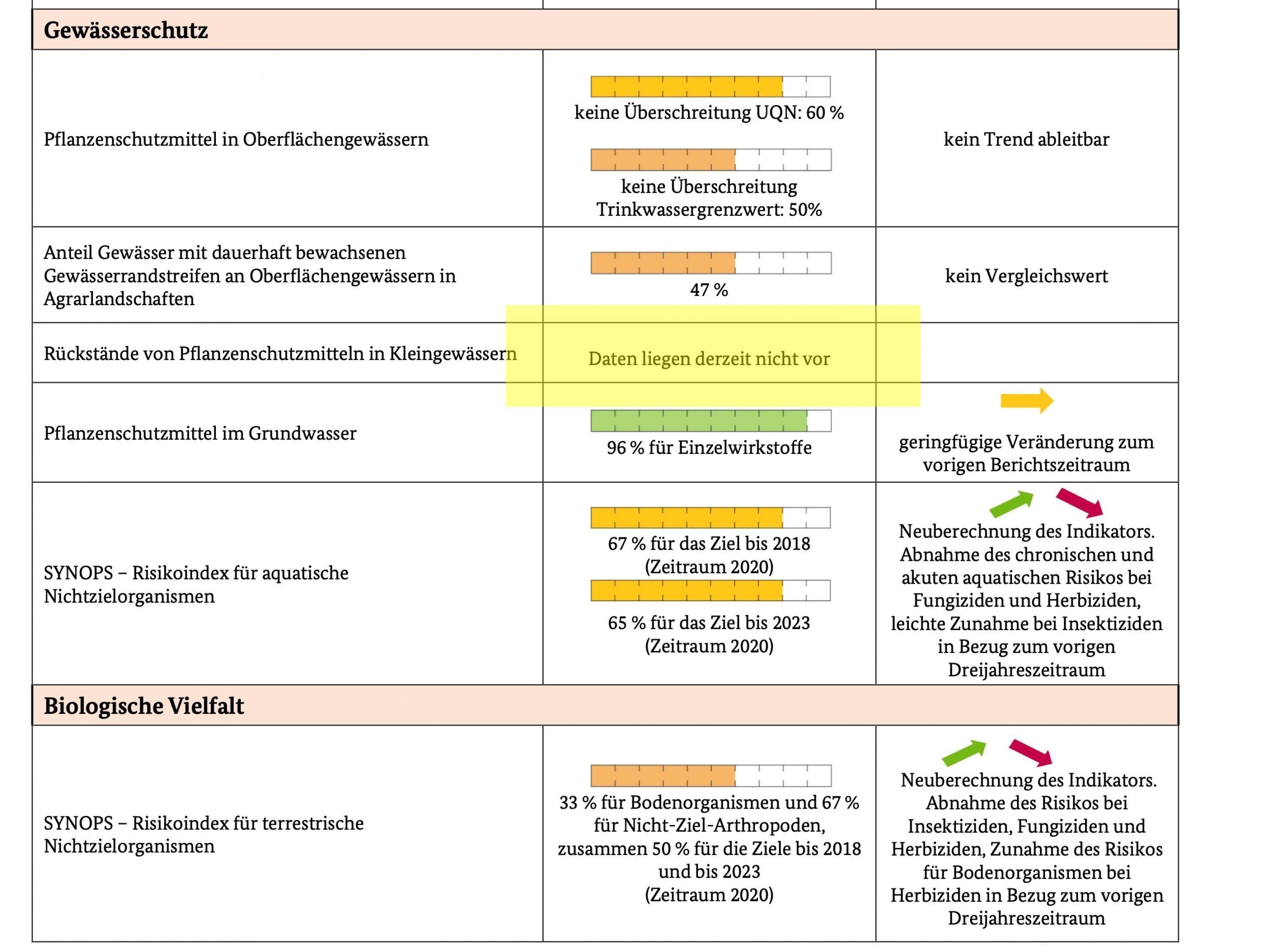

Schon 2002 brachte die Bundesregierung Behörden, Wissenschaft, Agrarindustrie und Landwirtschaft zusammen, um einen Plan zu entwickeln, den Pestizideinsatz generell zu reduzieren. Daraus entstand der Nationale Aktionsplan Pflanzenschutzmittel. 2013 wurde der aktuell geltende Plan aufgestellt. Er sieht für das damals noch ferne Jahr 2023 ein wichtiges und damals realistisch erscheinendes Ziel vor: Nur ein Prozent der Wasserproben, die nach Regen entnommen werden, sollen geltende Grenzwerte überschreiten.

Ein weiteres Ziel des Nationalen Aktionsplans ist es, dass bis 2023 entlang aller sensiblen Gewässer beidseits mindestens fünf Meter breite schützende Randstreifen angelegt sein sollen, damit Pestizide nicht ins Wasser gelangen.

Die Ergebnisse des „Kleingewässer-Monitorings“ zeigen, dass die reale Situation ganz anders aussieht: „Wir haben in 40 bis 60 Prozent der Proben Überschreitungen entdeckt, und sehr häufig massiv“, sagt Matthias Liess. Zudem ergab die Untersuchung der Artenvielfalt, dass etwa ein Drittel der Organismen auf die gemessenen Konzentrationen extrem empfindlich reagieren: „Das ist nicht so, dass auf einmal Tiere tonnenweise tot oben auf dem Wasser schwimmen“, sagt Liess, „sie haben einfach weniger Nachkommen und eine höhere Sterberate.“ Pflanzenschutzmittel bringen für sensible Arten also einen langsamen, leisen Tod.

Als besonders problematisch hat die Studie Maisäcker identifiziert, deren Ausdehnung vor allem wegen der Nutzung für „Bioenergie“ zwischen 2005 und 2020 kontinuierlich gewachsen ist.

Und die schützenden Randstreifen?

Von dem Ziel des Nationalen Aktionsplans, bis 2023 ein umfassendes Netz schützender Vegetation entlang von Gewässern aufzubauen, wurde bisher höchstens die Hälfte erreicht. Und einer neuen Studie des Julius-Kühn-Instituts zufolge sind Gewässerrandstreifen von 5 Metern Breite, wie sie in dem Aktionsplan als Minimum vorgesehen ist, ohnehin kaum wirksam. Erst ab 10 Metern wird das Risiko für die Gewässerbewohner überhaupt nur halbiert.

Es gibt viele Stressfaktoren – aber Pestizide stechen hervor

Beunruhigende Befunde kommen auch aus anderen Ländern. So fand ein Team um Jakub Hofman von der Universität Brünn in Tschechien in 75 Bodenproben 53 verschiedene Pestizide. Auch Monate nach der Anwendung waren in mehr als der Hälfte der Proben mehr als fünf verschiedene Wirkstoffe zu finden, oftmals über den eigentlich erlaubten Grenzwerten. „Da entstehen Pestizid-Cocktails mit schwer vorhersagbarer Giftigkeit“, resümiert der Forscher.

Pestizide sind nicht die einzigen Stressfaktoren für die Bewohner der Agrarlandschaft. Wichtige Lebensräume wie Hecken und Feldraine sind der Flurbereinigung zum Opfer gefallen oder wurden illegal entfernt – allein das ökologische Netz der Hecken ist seit 1950 etwa um die Hälfte geschrumpft. Überdüngung, Flächenfraß für Straßen und Wohnsiedlungen, Lichtverschmutzung und weitere Gefahrenquellen kommen hinzu. Alle diese Faktoren wirken zusammen – und genau das ist das Problem. Behörden schauen sich meistens jeden Stressfaktor isoliert an. Tiere bekommen aber alles gleichzeitig ab. Und in den Analysen sticht ein Faktor eindeutig hervor: Pestizide.

In einer großangelegten Studie versuchten Wissenschaftler um Frank Berendse, in acht Ländern die verschiedenen Stressfaktoren zu vergleichen und die konkreten Ursachen für den Rückgang der Artenvielfalt zu ermitteln. Sie gingen dabei über die Ländergrenzen hinweg 13 verschiedenen Faktoren auf den Grund, etwa wie groß die Äcker sind und wie viel gedüngt wird.

Quer durch Europa erklärte in der statistischen Auswertung aber nur ein einzelner Faktor am besten, wie armselig oder reichhaltig die Biodiversität in den jeweiligen Agrarlandschaften war: „Von den dreizehn Faktoren der landwirtschaftlichen Intensivierung, die wir gemessen haben, hatte der Gebrauch von Insektiziden und Fungiziden konsequent negative Effekte auf die Biodiversität“, folgern die Forscher. Ähnliche Ergebnisse ermittelte UFZ-Forscher Liess. Er untersuchte in den Gewässern acht Stressfaktoren, von Sauerstoffmangel bis zu Übersauerung. „Erhöhte Pestizidwerte waren mit Abstand der Stressfaktor mit den meisten negativen Folgen“, sagt Liess.

Für entscheidend hält er, dass sich die Stressfaktoren gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken können. Er zieht einen Vergleich aus dem menschlichen Alltag: „Wenn man unter Druck ist, schnell ans Ziel kommen zu müssen, schafft man das für sich genommen vielleicht – wenn man aber vorher Alkohol und Medikamente verabreicht bekommen hat, kann das einfach zu viel Stress sein.“

Bayer: Großer Schritt, negative Effekte überhaupt anzuerkennen

Über Jahre und Jahrzehnte haben die Hersteller von Pflanzenschutzmitteln und die großen Bauernverbände Befunde wie die von Carsten Brühl und Matthias Liess entweder ignoriert oder hartnäckig in Frage gestellt. Der Deutsche Bauernverband warnt aktuell, ein EU-weites Verbot, in Naturschutzgebieten Pestizide auszubringen, könnte „die Ernährungssicherheit gefährden“.

Doch inzwischen beteuert sogar der größte deutsche Akteur, die Bayer AG, umzusteuern.

Bei dem weltweit bekannten Hersteller von Agrochemikalien leitet Klaus Kunz den Bereich „Environmental Social Governance“. Der 50-Jährige ist gelernter Chemiker. Er hat im Konzern früher selbst an der Entwicklung von Fungiziden und Insektiziden mitgearbeitet. Pflanzenschutzmittel tragen erheblich zum Jahresumsatz von Bayer in Höhe von zuletzt 44 Milliarden Euro bei. Der Anteil des Unternehmens am globalen Pestizidgeschäft liegt bei 18 Prozent.

Lange Zeit, sagt Kunz selbstkritisch, habe sich die Industrie zu pauschal gesagt, dass durch die Landwirtschaft keine Auswirkungen auf das Klima oder durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln keine Auswirkungen auf die Umwelt entstehen. Diese Zeiten seien aber vorbei. „Ein Insektizid ist eben dazu gemacht, bestimmte Schädlinge zu töten und das ist ein Eingriff in die Natur“, konstantiert Kunz.

Mit der Übernahme von Monsanto im Jahr 2018 habe der Bayer-Vorstand das Ziel ausgerufen, Nachhaltigkeit nicht als Zusatzaktivität zu sehen, sondern systematisch im Businessmodell zu verankern. „Bei den Pflanzenschutzmitteln haben wir uns das Ziel gesetzt, die Umweltbelastung zwischen 2019 und 2030 um 30 Prozent zu reduzieren“, sagt Kunz.

Der Agrarkonzern will seine Umweltwirkung verbessern

Zum Hintergrund dieses neuen Kurses gehört, dass sich die Übernahme der US-Firma Monsanto und ihres Geschäfts mit dem umstrittenen Herbizid Glyphosat als extrem kostspielig und finanziell riskant entpuppt hat, auch wegen Vorwürfen, das Mittel sei gesundheitsschädlich. Der Börsenkurs der Firma hat darunter stark gelitten. Zudem geriet eine ganze Gruppe von Pestiziden, die sogenannten Neonikotinoide, ins Visier der Behörden. Die Substanzen stellten sich als schädlicher für Insekten heraus als ursprünglich angenommen. In der EU sind die meisten Neonikotinoide inzwischen verboten.

Für die Hersteller können weitere solche Verbote gefährlich werden, wenn ihr Geschäft davon abhängt, einfach wie bisher möglichst große Mengen an möglichst viele Landwirte zu verkaufen.

Zudem ändert sich die Politik. Konnten Agrarchemiekonzerne früher mit festem Rückhalt in den meisten Regierungen rechnen, hat sich der Wind längst gedreht. Die EU hat beschlossen, dass der Einsatz von Pestiziden bis 2030 um deutlich mehr als die von Bayer beschlossenen 30 Prozent reduziert werden sollen, nämlich um die Hälfte. Ein ähnliches Ziel steht auch beim UN-Weltnaturschutzgipfel der Vereinten Nationen im Dezember in Montreal auf der Tagesordnung.

Nachhaltigkeits-Manager Kunz sagt, dass die Tests und Feldversuche zur Zulassung noch umfassender gestaltet würden. „Früher hat man zuerst nach dem wirksamsten Molekül gesucht und dann geschaut, welche Nebenwirkungen es hat, heute stehen die Sicherheitsfragen ganz am Anfang“, sagt er. Beim sichersten Wirkstoff würden bei den Konzentrationen, die zur Anwendung kommen, dann noch „erhebliche Sicherheitsmargen“ eingebaut, sagt er.

Doch auch Kunz erkennt die Grenzen der bisherigen Zulassungsverfahren an: Zur Frage, ob unterschiedliche Pflanzenschutzmittel Cocktails bilden und wie schädlich diese seien, konstatiert er: „Wir sind nicht in der Lage, jeden Wirkstoff in Kombination mit jedem Wirkstoff zu testen oder gar in Kombination mit allen Wirkstoffen.“

Die Agrarlandschaft als Black Box

Noch deutlicher bringt das Problem fehlenden Wissens ein Wissenschaftler auf den Punkt, der für die Bayer AG einen umfassenden Report erarbeitet hat, mit dem sich der Konzern auf seinen neuen Nachhaltigkeitskurs begibt.

Peter Fantke von der Technischen Universität von Dänemark leitet die Entwicklung einer Software namens „UseTox“, mit der Unternehmen Umwelteffekte von Pestiziden modellieren. Es spielt bei der Entwicklung von Pflanzenschutzmitteln eine wichtige Rolle – und hat eine klaffende Lücke: „UseTox“ umfasst bisher weder Ökosysteme an Land noch das Meer. In der Software gibt es sie schlichtweg nicht.

„Wir haben bis heute nur für Süßwasser-Ökosysteme ein wissenschaftlich ausgereiftes, geprüftes und anerkanntes Modell“, sagt Fantke. Er denke, „dass wir noch nicht einmal einen vollständigen Überblick über die potenziellen negativen Auswirkungen von Chemikalien und ihren Gemischen auf die verschiedenen Ökosysteme haben.“ Deshalb, gibt Fantke zu, könne er auch „nicht beurteilen, ob die derzeitigen Regulierungsverfahren insgesamt ausreichend Schutz bieten, um angesichts der Vielzahl der freigesetzten Chemikalien die Sicherheit der Umwelt zu gewährleisten.“

Fehlendes Monitoring, mangelnde Risikoforschung, lückenhafte Rechenmodelle – ist die Biodiversität im Ökosystem Agrarlandschaft, in das jährlich Zehntausende Tonnen Pestizide versprüht werden, für die Behörden eine Art Black Box?

Ja, bestätigt das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), das die Federführung bei der Zulassung von Pestiziden in Deutschland hat. Biodiversität könne laut EU-Recht bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln erst dann eine Rolle spielen, wenn es auf EU-Ebene wissenschaftliche Methoden zur Bewertung entsprechender Auswirkungen auf die Umwelt gebe. „Solche Methoden müssen von der Europäischen Lebensmittelbehörde EFSA anerkannt sein. Zurzeit gibt es diese Methoden noch nicht“, bekräftigte das BVL auf Anfrage. Das für diese Fragen zuständige Verwaltungsgericht Braunschweig hat deshalb der Klage von Pestizidherstellern gegen zusätzliche Auflagen zum Schutz der Biodiversität stattgegeben.

Umweltbundesamt kritisiert Verzögerung und Lücken bei Pestizidprüfung

Das Umweltbundesamt trägt tagtäglich die Verantwortung, zu entscheiden, ob Pestizide sicher für die Umwelt sind. Die 90 Expertinnen und Experten, die dafür zuständig sind, arbeiten in einem lichterfüllten, modernen Gebäude am Hauptsitz in Dessau. Das UBA ist nach eigenen Angaben die größte Umweltbehörde Europas. Aber bei den Auswirkungen von Pestiziden auf Ökosysteme können die Prüfer nicht so agieren, wie sie es für wissenschaftlich geboten halten.

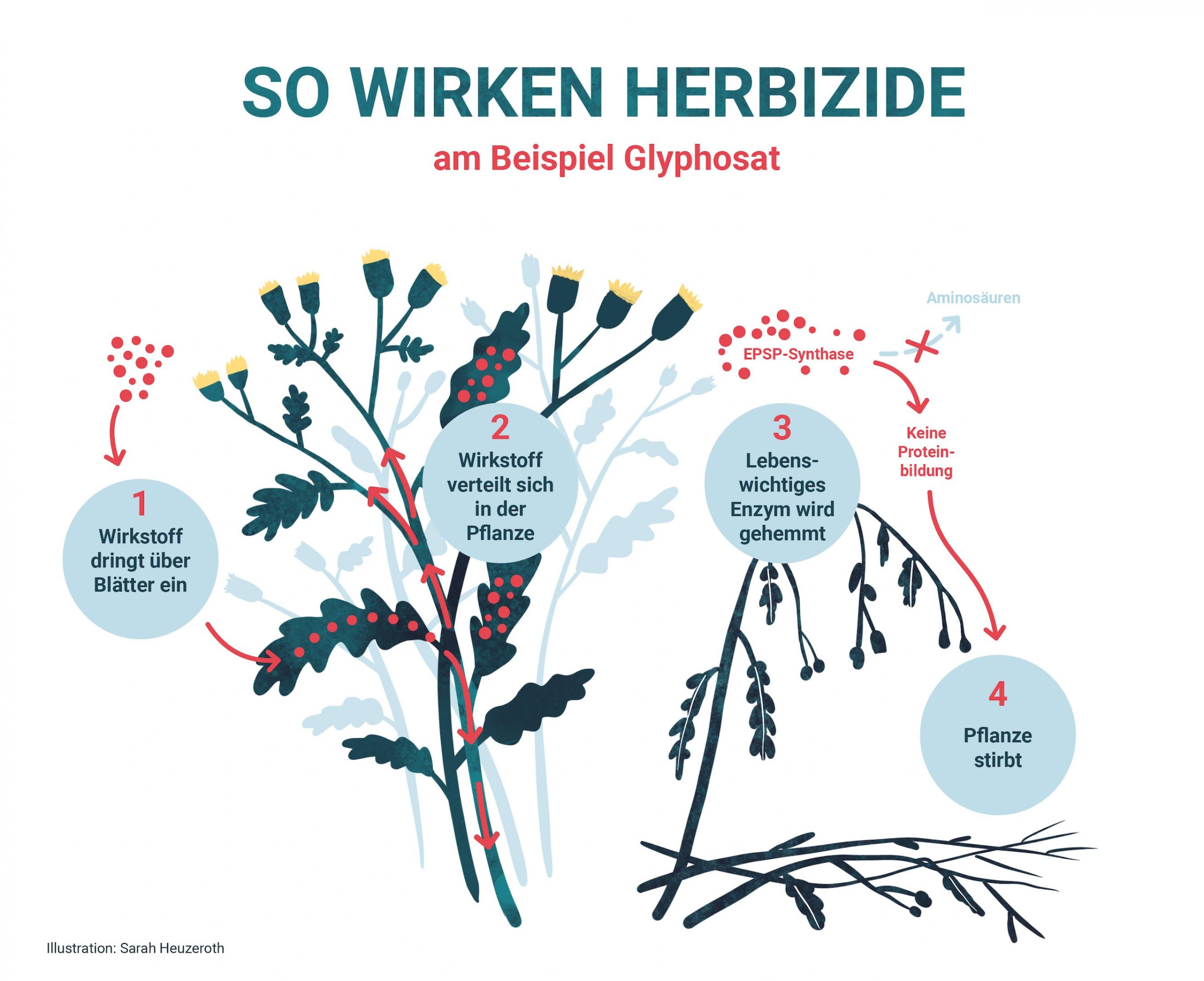

Zwar gibt es immer wieder größere Änderungen in der Pestizidpolitik – wie das weitgehende Verbot von Neonikotinoiden, nachdem sich herausgestellt hatte, dass sie unerwartet toxisch gegen Insekten sind. Ähnliches soll Ende 2023 mit dem Totalherbizd Glyphosat passieren, zumindest ist das so beschlossen.

Aber bei der Mehrzahl der Pestizide wird nicht systematisch überprüft, welche Folgen sie in der freien Landschaft und auf die Biodiversität entfalten. Bis auf offensichtliche Probleme reagiert wird, kann es Jahre dauern.

10. November 2022: In einem holzgetäfelten Saal des Umweltbundesamts stellt UFZ-Forscher Matthias Liess dem Auftraggeber seine Ergebnisse vor. Im Publikum hören UBA-Prüfer sowie Vertreter anderer Bundesbehörden, der Agrarindustrie und aus Umweltorganisationen aufmerksam zu. Folie um Folie führt Liess mit ruhiger Stimme durch die Erkenntnisse des Kleingewässer-Monitorings.

Die Pestizidmengen, mit denen Lebewesen in der Landschaft konfrontiert sind, werden den Ergebnissen zufolge um den Faktor 38 unterschätzt, sagt der Forscher. Der Grenzwert für die erlaubte Dosis werde teils um den Faktor 500 überschritten. Und weil in der Realität so viele Stressfaktoren zusammenkommen, liege die Konzentration, ab der ein Wirkstoff die Hälfte der Tiere töte, in der freien Landschaft um den Faktor zehn bis hundert niedriger als im Labor.

Das bedeutet, dass Lebewesen in der Realität viel empfindlicher gegen Wirkstoffe sind und an viel niedrigeren Mengen sterben, als in den Zulassungsverfahren angenommen wird – ein dramatischer Befund, der das ganze Verfahren in Frage stellt.

Der Wissenschaftler fällt vor versammelter Mannschaft ein vernichtendes Urteil über die bisherige Zulassungspraxis. „Ein Großteil der Wirkungen wird dabei ausgeblendet“, sagt er.

Verschleppte Verfahren, mangelnder Einfluss

Nach Liess’ Vortrag treten in kurzem Takt Expertinnen und Experten des Umweltbundesamts ans Rednerpult, um die Ergebnisse zu interpretieren. Vortrag für Vortrag wird klarer, wie beunruhigt die Fachleute der Bundesregierung selbst sind – und für wie dringend sie Änderungen in allen Bereichen halten: bei der Zulassung, den Anwendungsregeln von Pestiziden für Landwirte, bei Randstreifen an Gewässern und beim Monitoring.

Die Fachleute geben offen zu, dass sie selbst die grundlegendste Anforderung an Zulassungen in der Praxis nicht erfüllen können. Denn die Genehmigungen sollen laut Gesetz eigentlich immer auf dem „aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik“ erteilt werden. Doch in Wahrheit laufen die Verfahren so schleppend, dass sich die UBA-Experten teils zehn Jahre im Verzug sehen.

Die Probleme hat das UBA auch in einem ausführlichen Report schriftlich festgehalten: Da steht, dass die zulässige Belastung an 73 Prozent der Messstellen durch mindestens ein Pflanzenschutzmittel überschritten worden ist. Die Studie lege zudem nahe, „dass auch Konzentrationen unterhalb der bestehenden Grenzwerte zu messbaren ökologischen Effekten führen können“, heißt es in dem Report. Die UBA-Prüfer bemängeln, dass Pflanzenschutzmittel, wenn sie einmal zugelassen sind, nicht fortlaufend auf ihre Umweltwirkungen hin überprüft werden. Ein solches Monitoring finde bisher kaum statt.

Wir sollten gemeinsam die wissenschaftlichen Fakten anerkennen, die sich durch das Kleingewässermonitoring ergeben haben.

Jörn Wogram, Umweltbundesamt

Als letzter tritt bei der Präsentation der Monitoring-Ergebnisse Jörn Wogram ans Mikrofon, der am Umweltbundesamt den Fachbereich Pflanzenschutzmittel leitet. Er fasst unumwunden zusammen, die Studie habe die „unschöne Erkenntnis gebracht, dass im Gewässerschutz die Ziele des Nationalen Aktionsplans Pflanzenschutz in Deutschland grundlegend verfehlt werden.“ Wogram kritisiert, dass das Bundeslandwirtschaftsministerium die Forschungsergebnisse schlichtweg nicht akzeptieren will.

Grundsatzfragen für das Agrarsystem

„Das sollte eigentlich eine ganz banale Geschichte sein“, hebt Wogram an, „ich würde mir wünschen, ich müsste es gar nicht sagen, aber zunächst einmal sollten wir gemeinsam die wissenschaftlichen Fakten, die sich durch das Kleingewässermonitoring ergeben haben, anerkennen.“

Wogram spielt damit darauf an, dass auf der vom BMEL gepflegten Webseite des Nationalen Aktionsplans Pflanzenschutz in der Rubrik Kleingewässer-Monitoring nach wie vor steht: „Daten liegen derzeit nicht vor“ – obwohl die Ergebnisse des UFZ-Projekts schon länger vorliegen.

Das Umweltbundesamt bekam aus Özdemirs Ressort bisher zu hören, die UFZ-Studie sei „nicht ausreichend repräsentativ“. Eine ähnliche Kritik kommt vom Industrieverband Agrar, der die Interessen der agrochemischen Industrie vertritt. Der IVA betont grundsätzlich, wie wichtig auch ihm Gewässerschutz sei. Der Studie fehle aber eine „Validierung der Analyse- und Auswertungsmethode“ auch „hinsichtlich der Reproduzierbarkeit und des Stichprobenumfangs“.

Forscher Liess weist das zurück: „Wir haben unsere Untersuchungsgebiete so ausgewählt, dass sie die Agrarlandschaft in Deutschland widerspiegeln“, sagt er, „wir haben eine gute Stichprobe, es ist einfach ein Durchschnitt sozusagen.“

Eine Begründung, warum die Studie nicht repräsentativ genug sein soll, hat das UBA nach eigenen Angaben trotz Nachfragen bisher vom Bundeslandwirtschaftsministerium nicht erhalten.

Eigentlich hatten sich Bund und Länder im Nationalen Aktionsplan verpflichtet, selbst bis 2018 ein eigenes repräsentatives Monitoring durchzuführen. Nachdem der Staat vor der Aufgabe kapituliert hat, sprang das Umweltforschungszentrum Leipzig ein – aber muss nun darum kämpfen, dass die Ergebnisse anerkannt werden.

Hätte sich die frühere Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner das geleistet, hätte das einen öffentlichen Aufschrei zur Folge gehabt. Bisher herrschte aber wieder jene „dröhnende Stille“, die auch Pestizidforscher Carsten Brühl als Reaktion auf seine Ergebnisse bekam.

Erst in dieser Woche gab es erste Anzeichen für eine Kehrtwende. Beim Jahrestreffen der Mitwirkenden des Nationalen Aktionsplans Pflanzenschutz in Bonn sagte BMEL-Staatssekretärin Silvia Bender nach Angaben von Teilnehmern, man wolle das Kleingewässer-Monitoring nun dauerhaft durchführen und die bisherigen Erkenntnisse anerkennen.

Aber warum ist das schwer?

Das Rangeln um die brisanten Forschungsergebnisse ist nur vor dem Hintergrund viel größerer politischer Fragen zu verstehen. Die Landwirtschaft steht durch Beschlüsse von EU und Bundesregierung bereits unter erheblichem Druck, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bis 2030 zu reduzieren. Gleich mehrere Strategien der EU – allen voran „Farm to Fork“ zur ökologischen Transformation – erlegen der Landwirtschaft einen tiefgreifenden Veränderungsprozess auf.

Die Spitzenverbände der deutschen und europäischen Landwirtschaft kämpfen aber gegen restriktive Auflagen beim Pflanzenschutz. Und nun hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine auch die Agrardebatte verändert. Der zeitweilige Lieferengpass beim Weizen auf dem Weltmarkt weckte Ängste vor einem dauerhaften Mangel. Dabei wird – obwohl zum Beispiel in Deutschland ein Großteil des Getreides für Tierfutter und Bioenergie eingesetzt wird und nicht etwa zum Brotbacken – gezielt auch die Angst vor einer Nahrungsknappheit eingesetzt.

Der Deutsche Bauernverband nutzt die Lage, um gegen Naturschutzauflagen vorzugehen. So forderte im Sommer, die Regel auszusetzen, dass wenige Prozent der Agrarfläche zur ökologischen Regeneration stillgelegt werden müssen – und setzte sich bei Özdemir durch. Nun steht die Warnung des Bauernverbands im Raum, ein generelles Einsatzverbot für Pestizide in den „sensiblen Gebieten“, das die EU-Kommission verhängen wollte, gefährde die Ernährungssicherheit. Wie es aussieht, wird die EU-Kommission ihren weitreichenden Vorstoß massiv abschwächen.

In dieser Situation ist es politisch eine heikle Sache, auf Grundlage des Kleingewässer-Monitorings eine neue Konfliktlinie aufzumachen und die Erkenntnisse in eine strengere Pflanzenschutzpraxis zu übersetzen.

Ehrlicherweise müsste sich Agrarminister Cem Özdemir nun vor die deutsche Öffentlichkeit stellen und sagen, was Sache ist: Die Regierung hat es schwarz auf weiß, dass im ganzen Land die Grenzwerte für Pestizide überschritten werden und die Natur viel mehr Schaden durch Pestizide nimmt, als der Staat bisher angenommen hat.

Der Staat hätte durchaus Mittel, umgehend zu reagieren:

- Jedes EU-Mitgliedsland hat das Recht, Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln zu überprüfen und auf nationaler Ebene zu ändern – zum Beispiel auf der Grundlage neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse

- Die Regierung kann für Produkte nationale Verbotsverordnungen erlassen – so wie es etwa Frankreich bei bestimmten Neonicotinoiden getan hat

- Die Behörden können zudem neue Regeln für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln aufstellen, also etwa welche Mengen pro Hektar ausgebracht werden dürfen und in welchen Gebieten keine Pestizide zum Einsatz kommen können.

Doch das würde die deutsche Landwirtschaft in ihrem Kern treffen. Nur jeder achte Betrieb wirtschaftet nach „Bio“-Prinzipien und die Erträge der Ökohöfe sind in der Regel pro Hektar niedriger als in der konventionellen Landwirtschaft. Auf einem Großteil der Agrarfläche kommen synthetische Pflanzenschutzmittel regelmäßig zum Einsatz.

Adäquat auf die neuen Erkenntnisse zu reagieren, würde scharf in die heutige Anbaupraxis eingreifen.

„Zu lange ignoriert, dass diese Stoffe töten“

Ökotoxikologe Carsten Brühl erkennt an, dass es für Landwirte nicht leicht ist, auf Pestizide zu verzichten. „Ich kann zum Beispiel keine modernen Weizensorten in so einer Dichte anbauen, wie es aktuell geschieht, ohne dabei Fungizide zu verwenden“, sagt er. Ähnlich sei es bei Raps und Mais. Eine grundsätzliche Umstellung sei nötig. „Dazu reicht es nicht, einfach die Mengen zu reduzieren, das sind tiefgreifende Veränderungen“, sagt Brühl.

Den Kurs der EU, die negative Umweltwirkung von Pestiziden bis 2030 mindestens zu halbieren, hält Brühl für unerlässlich – außer man akzeptiert eine immer leblosere Agrarlandschaft und das Risiko für die Ernährungssicherheit, das dadurch entsteht.

Deswegen müsste die Debatte um die Folgen des Ukrainekriegs in eine ganz andere Richtung gehen, folgert er: „Das zeigt doch, dass wir sowieso ein viel zu verletzliches Agrarsystem haben.“ So stark auf Stoffe angewiesen zu sein, die breit gegen Lebewesen wirken, ist in dieser Betrachtung auch ein Risiko. Statt Standardmethode zu sein, müssten Pestizide schrittweise zu Notfallmitteln werden, die nur dann zum Einsatz kommen, wenn es unbedingt nötig ist, fordert Brühl: „Wir haben einfach zu lange zu ignorieren versucht, dass diese Stoffe schlichtweg dafür konzipiert sind, Lebewesen zu töten“, sagt er, „und die Folgen sehen wir in unserer Agrarlandschaft.“

Die Recherchen zu diesem Beitrag wurden von der Hering-Stiftung Natur und Mensch gefördert.