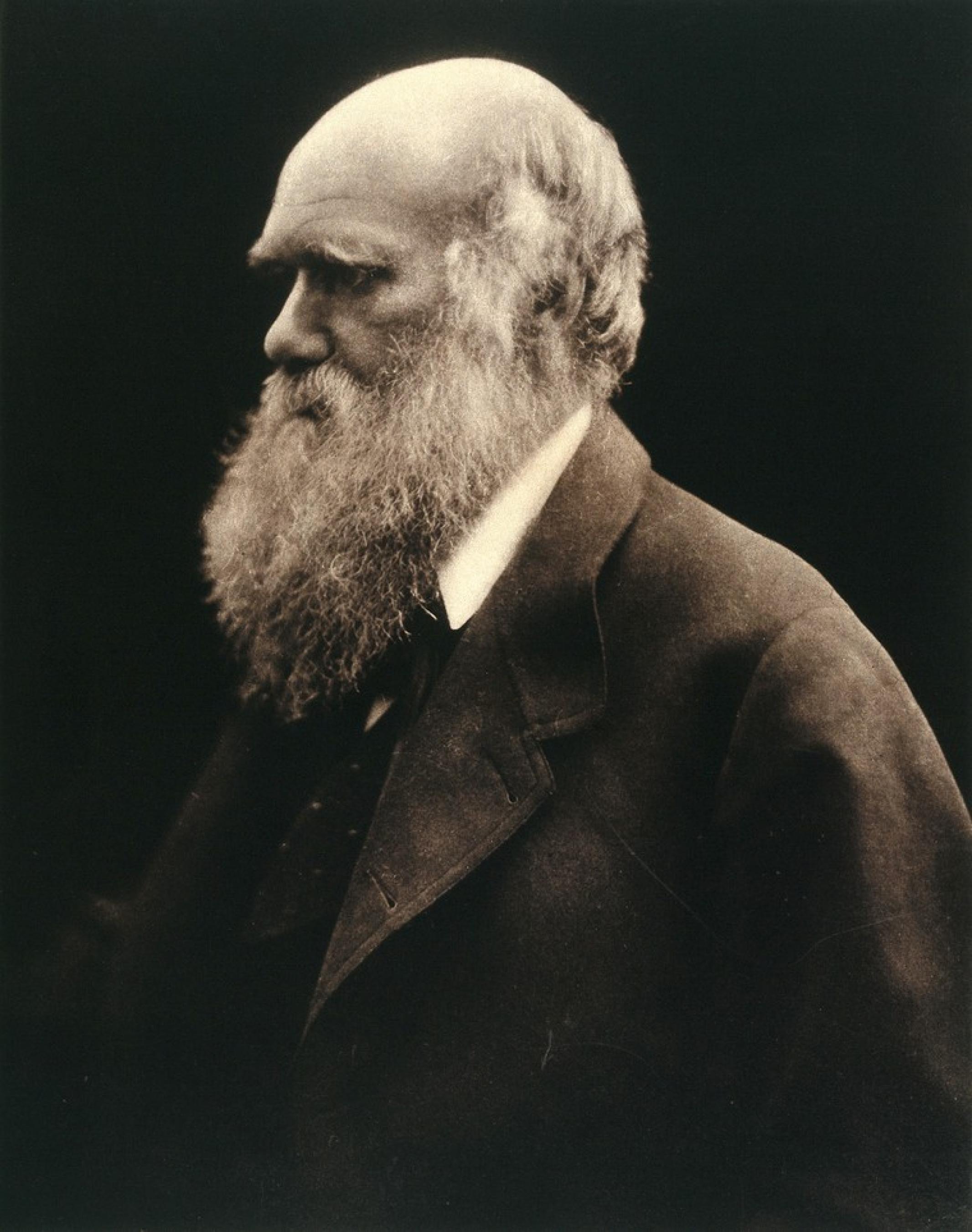

Der Tag beginnt mit einem Morgenspaziergang. Nach dem Frühstück zieht sich der Forscher von 8 bis 9.30 Uhr zu wissenschaftlichen Studien in das Arbeitszimmer zurück. Danach liest er die Post und schreibt Briefe. Um halb 11 Uhr geht es zurück an die Arbeit, dieses Mal aber nicht an den Schreibtisch, sondern zum Experimentieren in den Garten, das Gewächshaus oder in die Voliere. Um 12 Uhr begibt er sich auf einen langen Spaziergang, oft zusammen mit seiner Foxterrier-Dame Polly.

Der stets von Gesundheitsproblemen Geplagte mag die frische Luft und läuft einen mit Kies ausgelegten Rundweg, den er zwischen den Bäume und Büschen auf seinem Grundstück in der Nähe des Wohnhauses hat anlegen lassen. Diesen „Denkweg“ („thinking path“, wie er ihn nennt) wird der Naturforscher nach dem Mittagessen, weiterer Korrespondenz und einem Mittagsschlaf erneut entlang spazieren. Von 4 bis halb 6 Uhr zieht er sich wieder zum Arbeiten zurück. Danach gibt es das Abendessen, das er mit seiner Frau Emma und den Kindern einnimmt.

„In diesem Arbeitsmodus schrieb Charles Darwin 19 Bücher, darunter ´Die Entstehung der Arten`, das wohl berühmteste Buch in der Wissenschaftsgeschichte überhaupt“, schreibt Alex Soojung-Kim Pang in seinem Buch„Rest – why you get more done when you work less“ (auch auf Deutsch erschienen: „Pause – tue weniger, erreiche mehr“). Alex Pang hat nachgerechnet, dass ein klassischer Arbeitstag von Darwin nur drei eindeutige Arbeitseinheiten á 1,5 Stunden umfasste. Heutzutage wäre jedem Uni-Professor oder Firmenangestellten mit derartigem Arbeitseinsatz die Laufbahn gekündigt worden, so Pang.

Darwin und andere kreative Köpfe hätten herausragende Leistungen erbracht, nicht trotz sondern gerade wegen des Müßiggangs, der einen Großteil ihres Tages bestimmte, ist Pangs Theorie, die er in seinem Buch mit allerhand Beispielen zu belegen versucht. Natürlich kann man sich darüber streiten, was denn genau „Arbeitszeit“ ist und sich fragen, warum Pang die dreimal 1,5 Stunden im Arbeitszimmer oder beim Experimentieren dazu rechnet, nicht aber Darwins ausgedehnte Spazierwege in der Natur.

„Darwin und andere kreative Köpfe haben herausragende Leistungen erbracht, nicht trotz, sondern gerade wegen des Müßiggangs, der einen Großteil ihres Tages bestimmte.“

Außerdem befindet sich Darwin (wie die meisten der im Folgenden geschilderten Persönlichkeiten) in einer komfortablen Situation. Vermutlich hat er Menschen in seiner unmittelbaren Umgebung, die ihn unterstützen, ihm den Rücken frei halten für sein wissenschaftliches Arbeiten. Außerdem kann er seinen Tag selbst gestalten und muss im Gegensatz zu anderen Berufssituationen nicht tagtäglich einen durch äußere Zwänge festgelegten Berg an Arbeit bewältigen.

Trotz dieser strittigen Punkte hält Pangs Text wertvolle Hinweise parat. Gerade für uns in einer Welt, die die permanente Geschäftigkeit anpreist und ewiges Glück denjenigen verspricht, die ihre To-do-Liste täglich fein säuberlich abarbeiten.

In dem kleinen Büchlein von Mason Currey„Für mein kreatives Pensum gehe ich unter die Dusche“ (im Englischen: „Daily rituals – how artists work“) finde ich ein paar andere Beispiele, die Alex Pangs Idee unterstützen.

Der SchriftstellerThomas Mann(1875 bis 1955) arbeitete, wenn man es genau nimmt, jeden Tag eigentlich nur von 9 Uhr bis 12 Uhr. Was nicht bis zum Mittag passiert war, würde bis zum nächsten Tag warten müssen, schreibt Mason Currey. In diesen drei Stunden aber zog Mann sich in sein Arbeitszimmer zurück, keiner durfte ihn stören, die Kinder mussten mucksmäuschenstill durchs Haus schleichen. Der Tag des Schriftstellers hatte gegen 8 Uhr begonnen, mit einem Kaffee, Bad und Frühstück mit der Ehefrau.

Nach dem Mittagessen, das Mann allein in seinem Arbeitszimmer einnahm, las er auf dem Sofa Zeitungen und Bücher, schlief ein Stündchen und traf sich schließlich um 17 Uhr mit der Familie zum Tee. Die Stunden bis zum Abendessen verbrachte der Schriftsteller mit schriftlicher Korrespondenz, Telefonaten, er verfasste Zeitungsartikel und Rezensionen oder ging spazieren. Wenn sich für die Zeit nach dem Abendbrot um 20 Uhr kein Besuch angemeldete hatte, verbrachten Thomas und Katia Mann die Abendstunden zusammen lesend und Schallplatten hörend.

Ähnlich konzentriert wie Thomas Mann arbeitet auch Charles Dickens. Nach fünf Stunden Schreibarbeit von 9 Uhr morgens bis 2 Uhr nachmittags – nur kurz unterbrochen vom Mittagessen – war das Tagespensum erledigt. Die in Paris lebende, amerikanische Schriftstellerin Gertrude Stein (1874 bis 1946, „Rose is a rose is a rose“) sagt von sich, dass sie täglich nie viel mehr als eine halbe Stunde habe schreiben können. „Wenn man jeden Tag eine halbe Stunde schreibt, kommt über die Jahre einiges zusammen. Eigentlich warte ich tagein, tagaus die meiste Zeit nur auf diese halbe Stunde“, zitiert Mason Currey die Schriftstellerin in seinem Buch. Dieses von viel Müßiggang begleitete Warten war möglich, weil sich ihre Partnerin Alice Toklas um alle praktischen Dinge des gemeinsamen Haushaltes kümmerte.

Strikte, regelmäßige Tagesabläufe scheinen bei Schriftstellern, bei Künstlern verbreitet und für die Konzentration offenbar hilfreich. Haruki Murakami (geboren 1949) steht jeden Tag um vier Uhr auf, wenn er gerade an einem Roman schreibt. Nach einer Schreibphase von fünf Stunden treibt er Sport, läuft und schwimmt, kauft ein, hört Musik und geht um neun Uhr abends ins Bett.

Ähnlich geregelt und recht trist – aber eben auch ganz im Dienste der künstlerischen Berufung stehend – klingt der Tagesablauf des irischen Dichters William Butler Yeats(1865 bis 1939): „Ich lese von 10 bis 11 Uhr. Ich schreibe von 11 bis 14 Uhr, nach dem Mittagessen lese ich bis 15.30 Uhr. Anschließend gehe ich in den Wald oder angele bis 17 Uhr. Dann schreibe ich Briefe oder arbeite ein bisschen und um 19 Uhr gehe ich vor dem Abendessen noch eine Stunde spazieren.“

Warum ein ständiges Mehr an Arbeit nicht unbedingt mehr bringt, sondern es unbedingt darauf ankommt, wie gearbeitet wird, erklärt Alex Pang anhand einer Studie mit Musikstudenten in Berlin, die Karl Anders Ericsson, Ralf Krampe und Clemens Tesch-Römer in den 1990ern durchführten. Die drei Psychologen gingen der Frage nach, was gute von außergewöhnlichen ViolinistInnen unterscheidet. Die Top-Musiker übten etwas länger als die anderen. Doch der entscheidende Unterschied lag in der Qualität des Übens. Die besten Studenten übten nicht nur einfach irgendwie, sondern arbeiteten wesentlich bewusster/durchdachter an den Musikstücken und ihrer Fingerfertigkeit. Dieses bewusste Üben („deliberate practice“) zeichnet sich durch vier Merkmale aus:

- Fokus

- Struktur

- Zielsetzung

- Feedback

Diese vier Merkmale im Blick zu behalten, kann für jeden (kreativ) Tätigen hilfreich sein. Fokussieren (nicht ablenken lassen durch die neueste Mail, den neuesten Tweet); strukturieren (zuerst werde ich mich mit diesem Arbeitsschritt beschäftigen, erst später mit dem anderen); Ziele setzen (dieses oder jenes möchte ich heute fertig bekommen); Feedback (was tue ich hier eigentlich, wie tue ich es und wo kann ich mich verbessern, welche Rückmeldung bekomme ich von Kollegen, Kunden, Freunden?);

Die Beobachtungen an den Berliner MusikstudentInnen untermauerten die berühmte „10.000 Stunden Regel“: Danach brauche es, um ein Meister seines Fachs (Sport, Kunst, Musik, Handwerk) zu werden, 10.000 Stunden Praxis. Häufig übersehen worden seien bei dieser Art der Interpretation zwei wichtige Aspekte, die die Forscher damals ebenfalls beobachteten, kritisiert Alex Pang. Zum einen: bewusstes Üben, das sich durch die geschilderten vier Merkmale auszeichnet, sei eine anspruchsvolle Tätigkeit, die am Tag nur für eine begrenzte Zeit praktiziert werden könne. Wer das Maß verliere, dem drohe die Erschöpfung.

Zum anderen: die Top-Musiker schliefen im Durchschnitt eine Stunde täglich länger und gestalteten nicht nur die Übezeit bewusst, sondern auch ihre Freizeit. Sie überlegten sich vorher, wie sie die Zeit verbringen würden, was ihnen gut täte, was Spaß mache. Bewusste Übungsphasen und bewusste Ruhephasen seien die zwei Hälften eines kreativen Lebens, erst zusammen formten sie ein Ganzes, schreibt Alex Pang. Eine Meisterschaft jeglicher Natur resultiere demnach nicht nur aus 10.000 Stunden bewussten Übens oder Arbeitens, sondern genauso aus 12.500 Stunden bewusster Ruhepausen bzw. Freizeitaktivitäten und 30.000 Stunden Schlaf.

Warum mache ich das, was ich mache?

Die Top-Musiker in der Studie übten nicht, um die größten Gagen zu kassieren. Sie übten aus einem inneren Impuls, einer inneren Kraft heraus – wissend um die eigene Begabung und angetrieben von dem inneren Bild der Künstlerpersönlichkeit, die sie zukünftig einmal sein würden.

Wer viel arbeitet, gerät schnell in einen Teufelskreis. Bei all dem Stress, all der unerledigten und sich immer wieder neu auftürmenden Arbeit, fehlt die Zeit, zur Ruhe zu kommen und sich die eine, entscheidend wichtige Frage zu stellen: Warum mache ich das eigentlich? „Zeit ist die wertvollste Ressource, die wir haben und wir sollten genau aufpassen, wie wir sie verbringen“, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Daniel Hamermash von der University of Texas. Auf einem Vortrag bei der diesjährigen Jahresversammlung der Leopoldina in Halle (Saale) sprach sich Hamermash für die 32-Stunden-Woche aus. Menschen sollten weniger arbeiten, mehr Urlaub haben (besonders in den USA, Hamermash´ Heimat) und mehr darüber nachdenken, wie sie ihre Zeit eigentlich verbrächten.

Weil wir uns wünschen, immer mehr und mehr erledigt zu bekommen, verlieren wir den Blick dafür, was Schaffenskraft in Wahrheit bedeutet. „Produktivität heißt nicht, mehr Dinge zu erledigen, sondern die richtigen Dinge zu erledigen, während man tatsächlich weniger tut“, schreibt der Autor und Journalist Mayo Oshin. Um diese „richtigen Dinge“ zu erkennen, brauche es Zeiten der Muße, der Ruhe, des Alleinseins mit den eigenen Gedanken. So wie Albert Einstein es tat, dessen Lebensrhythmus Oshin in einem seiner Artikel beschreibt: „Oft spielte er die Geige spätnachts in der Küche, allein, improvisierte, während er über komplizierte Fragen nachdachte – um dann plötzlich, mitten beim Musizieren auszurufen: Ich hab es!“

„Produktivität heißt nicht, mehr Dinge zu erledigen, sondern die richtigen Dinge zu erledigen, während man tatsächlich weniger tut.“ (Mayo Oshin)