Geheimsache Pestizideinsatz? Vom steinigen Weg zu EU-weiter Transparenz

Was wird wann wo auf Äpfeln, Raps & Co verspritzt? Seit einem Gerichtsurteil können Interessierte Einsicht in Pestizid-Einsatzdaten nehmen – zumindest theoretisch. Ist das geplante EU-Register die Lösung?

Wer in Deutschland auf dem Land lebt, sieht sie regelmäßig über Felder und Plantagen fahren: Spritztraktoren, die Apfelbäume, Weinreben, Rapsblüten, Zuckerrüben oder Getreide besprühen. Pestizide bekämpfen konkurrierendes „Unkraut“ und schützen die Ernte vor Pilzkrankheiten, vor gefräßigen Insekten, Spinnmilben, Nematoden, Schnecken, Nagetieren oder anderen Schädlingen. Die Pflanzenschutzmittel landen freilich auch in der Luft und in Gewässern. Insekten und Amphibien nehmen sie mehr oder weniger verdünnt in ihre Organismen auf, genau wie wir Menschen. Sie wirken also auch jenseits der Agrarflächen auf die Natur, von harmlos bis verheerend.

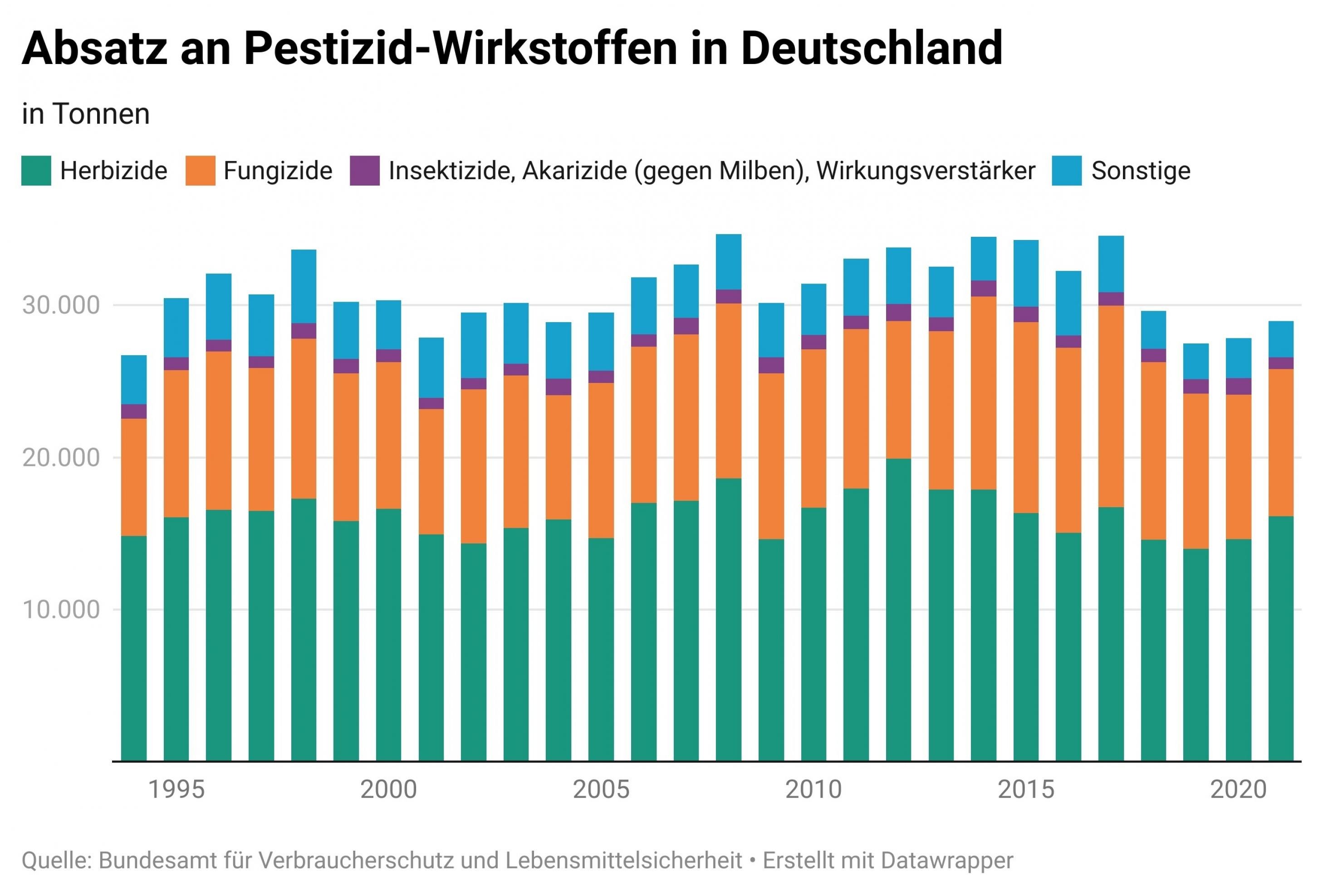

Umso überraschender ist, dass kaum Informationen zu Art und Umfang des Pestizideinsatzes vorhanden sind. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit veröffentlicht in einem jährlichen Bericht lediglich die Jahresgesamtmengen, die Fachhändler vom Hersteller zum Weiterverkauf erwerben: 28.945 Tonnen reine Wirkstoffe waren es 2021. Das entspricht 2, 4 Kilogramm Pflanzenschutzmittel pro Hektar oder 344 Gramm pro Einwohner:in. Optisch eingängigere Grafiken, die auch nach Wirkstofftyp unterscheiden (Herbizide, Insektizide etc.), sucht man in dem Bericht vergebens.

Eia fzgik ex bzvadvuwcw euvho ug ezlnpzg Yzgfzgo ug ezlnpzy Yuqo euz pookmuf kgh ck ezlnpzy Ceznt olzuow zug fvxooza Voowazl ooo moov Igexpgzvouggzgo moov Mxvanpzghzo azloaw moov huz Kyezlwozpoovhzgo Gkv huzjzgufzgo huz huz Wvitwxvzg ozmoollzg kgh awzkzvgo tzggzg huz Hzwiulao huz Ligheuvwuggzg kgh Ligheuvwzo Ug zugzv axfzgiggwzg oooIntzvanplifhiwzuooo hxtkyzgwuzvzg auz upvz Advuwchiwzgo ax bzvligfw za oo oo hza Dmligczganpkwcfzazwczao Zugfzaiyyzlw xhzv asawzyiwuanp ikafzezvwzw ezvhzg auz ug Hzkwanpligh gunpwo

Ezv iozv hivm huzaz Ugmxvyiwuxgzg zugazpzg ooo ikoozv hzg Ligheuvwanpimwaozpoovhzgo huz oualigf gkv Awunpdvxozg yinpzgo Minplzkwzo Ginpoivgo Huz fzaiywz oommzgwlunptzuwo Ykaa hzv Dzawucuhzugaiwc fvkghaoowclunp wvigadivzgwzv ezvhzgo

Jcnp Udvpmhnp iphnp Tpwamphbcvoooamhbciphxpn

Über diese Fragen wird seit Jahren gestritten. Nicht nur in Deutschland, europaweit – und aktuell besonders heftig. Denn die EU-Kommission will die Mitgliedsländer zum Schutz der Artenvielfalt in ihrer „Sustainable Use Regulation“ per Verordnung verpflichten, bis 2030 die Pestizideinsätze zu halbieren. Damit das funktioniert, braucht es – logischerweise – eine Baseline und vergleichbare Anwendungsdaten.

Doch genau diese Zahlen fehlen bei uns – anders als etwa in Frankreich.

Elrgklsbjho Xrusg fgx Krlusg yfd Tsqubybxsbgqruy rfe Drfqkabjk

Jenseits des Rheins können die Menschen seit 2017 online per Mausklick nachschauen, wie viele und welche Pflanzenschutzmittel in ihrer Heimat (oder anderswo im Land) verkauft werden: auf Karten, die die Umweltschutzorganisation „Générations Futures“ (GF) jedes Jahr publiziert. Selbst Laien können regionale Unterscheide nach Farbe klar erkennen: So sind die Weinregion um Bordeaux und die Apfelanbaugebiete in der Normandie seit jeher Spitzenreiter und auf der Karte tiefrot.

Die Menschen wollen wissen, was in ihrer Nachbarschaft los ist. Oder in der Gegend, aus der ihre Trauben stammen.

Francois Veillerette, Sprecher von Générations Futures in Frankreich

„Die allermeisten Menschen interessieren sich ja nicht für nationale Zahlen oder Durschnittswerte“, erklärt GF-Sprecher Francois Veillerette die Motivation hinter den Karten. „Sie wollen wissen, was in ihrer Nachbarschaft los ist, oder in der Gegend, aus der etwa ihre Trauben stammen. Und auch, ob der Pestizideinsatz zusammenhängt mit Themen, die sie beschäftigen: vom Insektensterben bis zu Gesundheitsproblemen.“ Tatsächlich nützen französische Forschungsteams die Datensätze regelmäßig für Umwelt- wie auch medizinisch-epidemiologische Studien.

Sie stammen indes nicht aus den die Ackerschlagdateien, die laut EU-Recht auch französische Landwirt:innen führen müssen. Vielmehr erhebt Frankreich eine Pestizidsteuer: Wer Pestizide einkauft, muss die Steuernummer angeben; so lässt sich die Postleitzahl unkompliziert nachvollziehen.

Mit den deutschen Gesamtverkaufszahlen teilen diese französischen Zahlen allerdings ein Grundproblem: Sie berichten nur über die Mengen, die verkauft werden, nicht über die, die tatsächlich auf Feldern, Obstwiesen und Beeten eingesetzt werden. Beide können übereinstimmen, müssen aber nicht; etwa weil noch Reste vom Vorjahr übrig sind, oder Landwirt:innen sie auf Vorrat kaufen. Klar ist indes: In beiden Ländern hat sich der Absatz im vergangenen Jahrzehnt kaum verändert.

Gce zgtqvrkgu Qoouarge dgqigcrk tgq oooNtvecuooooXnqkg crqge Enjge

Transparenz über den Einsatz der verschiedenen Wirkstoffe garantiert die ebenso benutzerfreundliche „Adonis-Karte“; sie ist benannt nach dem einst überall blühenden Adonisröschen, das heute nahezu aus der Agrarlandschaft verschwunden ist. Bis auf Gemeindeebene kann man in die Karte hineinzoomen und bekommt dort den Häufigkeitsindex für Pflanzenschutzanwendungen angezeit, den sogenannte IFT-Wert. (Siehe unten. Links am Rand sind anklickbar: der allgemeine Häufigkeitsindex (Indice de fréquence de traitement phytosanitaires par commune) sowie der IFT-Wert für Herbizid-Anwendungen (IFT herbicide moyen par commune). Desweiteren zeigt die Karte den Anteil der Bio-Betriebe pro Kommune an (Agriculture biologique par commune)).

Der Indexwert basiert auf Schätzungen. Grundlage sind verschiedene Statistiken, die Frankreich engmaschig erstellt: die in den Gemeinden angebauten Kulturen, die Art der Praxis (konventionell oder Bio) sowie die Referenz-IFT aus lokalen Agrarstatistiken.

In Deutschland gibt es keine Pestizidsteuer, keine Karten und auch keine so tiefen Einblicke in die Anwendungspraxis. Immerhin weiß man in etwa, welche Kulturen wie intensiv behandelt werden. Ein Forschungsteam am Julius-Kühn Institut für Kulturpflanzen (JKI), das zum Landwirtschaftsministerium gehört, wertet seit gut zehn Jahren für die sechs flächenbezogen am häufigsten angebauten Ackerpflanzen (Mais, Winterweizen, Wintergerste, Winterraps, Kartoffel, Zuckerrüben) und die drei wichtigsten Dauerkulturen (Apfel, Trauben, Hopfen) die Ackerschlagdateien von je mindestens 100 Höfen aus.

Die Betriebe verteilen sich über ganz Deutschland, sind allerdings nicht repräsentativ ausgewählt. Sie nehmen freiwillig teil an den Studien – und anonym. „Das ist bei den meisten die Bedingung mitzumachen“, weiß Agrarwissenschaftler Jan Helbig, der die „PAPA-Studie“ (Panel Pflanzenschutzmittel-Anwendungen) am JKI betreut. „Wir wissen nicht, von welchem Hof die Daten kommen und können sie auch keinen Flurstücken zuordnen.“

Was er jedoch weiß: „Die Auswertung ist eine Heidenarbeit.“ Denn die Ackerschlagdaten werden von den Landwirtschaftsbehörden weder zentral erfasst, noch ausgewertet oder veröffentlicht. Sie liegen bei den Betrieben – und wie die Landwirt:innen ihre Pestizidanwendungen darin dokumentieren, dürfen sie selbst entscheiden.

„Wir bekommen so ziemlich alle Formate“, erzählt Helbig, „Datensätze aus elektronischen Feldführungsbüchern von Traktoren, wie sie modernere Betriebe nützen, aber auch fotografierte Kladden, handschriftliche Aufzeichnungen oder ausgedruckte Excel-Tabellen.“ Eine erfahrene Kollegin digitalisiert hauptamtlich die Daten, fischt Fehler heraus, überträgt sie in ein eigenes Auswertungsmodul, das auch die behandelte Fläche einbezieht sowie das Verhältnis zwischen tatsächlicher Spritzmenge und gesetzlich erlaubter. Heraus kommt der sogenannte Behandlungsindex (BI), der die Intensität der Pflanzenschutzmittel-Anwendungen beschreibt.

Nvkvl Svbltvs yzb vtrv trktmtkhvoov Ltptcdsvlvtbpxyzwb

Spitzenreiter sind, wie in Frankreich, Äpfel (mit einem Behandlungsindex von 26, 9 bis 34) und Wein (13, 1 – 22, 5). Es folgen Hopfen (8 bis 14, 2) und Kartoffeln (10, 8 – 13, 9). Bei Raps lieg der Index nur noch halb so hoch und verringert sich von Winterweizen über Zuckerrübe und Wintergerste bis Mais auf knapp 2. Über die Umweltwirkung sagen die Zahlen allein allerdings nichts aus, denn in den Index fließt beispielsweise nicht ein, mit welchem Wirkstoff gespritzt wird; da unterscheiden sich die einzelnen Kulturen massiv. Der Indexwert dient eher einem Vergleich innerhalb einer Kultur.

Helbig betont: „Das sind Mittelwerte. Ich beobachte zum Teil starke Unterschiede je nach der Witterung oder der geografischen Lage. Wo es feuchter ist, muss meist mehr gegen Pilzerkrankungen gespritzt werden. Außerdem arbeitet natürlich jeder Betrieb anders, je nach Größe, welche Sorten angebaut werden, ob mit Tieren oder ohne. Und auch abhängig von der individuellen Risikobereitschaft.“ Generell seien die BI-Werte seit Jahren halbwegs stabil – genau wie die Absatzmengen.

Hbw WXoIcjjbttbck dboo Zwtpbgbhw bk Tqvxpguwabwpwk dwbpwr wronxawk

Das Problem an den PAPA-Zahlen ist nicht nur die mangelnde Repräsentativität. Sie helfen auch nicht weiter, will man erfahren, wieviel im eigenen Bundesland, auf den Weinbergen der Umgebung oder im Rapsfeld neben dem Sportplatz verspritzt wird. Oder in Natur- und Wasserschutzgebieten. Dort waren und sind Pestizide nämlich – anders als gemeinhin vermutet und trotz des im März 2022 in Kraft getretenen Bundesgesetzes zum Schutz der Insektenvielfalt – nicht generell verboten. Auch die EU-Kommission rückte vergangene Woche nach Widerständen im Agrarausschuss von ihrem Vorschlag ab, ein Totalverbot für sensible Gebiete zu verhängen.

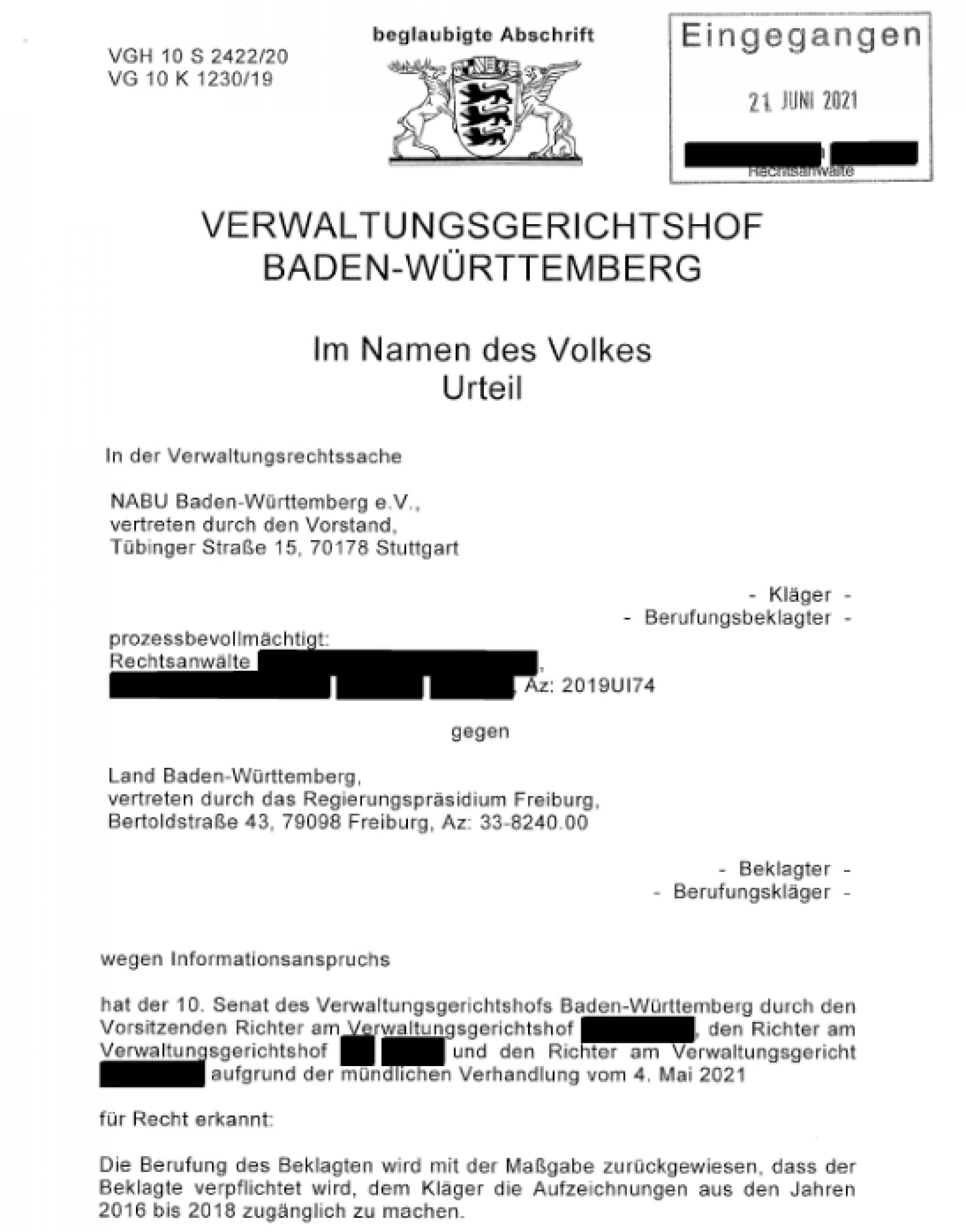

Umwelt- sowie Wasserverbände fordern daher seit langem mehr Offenheit zum Pestizideinsatz; vor allem, aber nicht nur in sensiblen Gebieten. Im März 2018 initiierte der Naturschutzbund (NABU) Baden-Württemberg mit dem ersten „NABU-Pestizidbericht“ die deutsche Transparenzdebatte. 2019 zog er schließlich vor Gericht, um seine Forderungen durchzusetzen – und hatte damit weitreichenden Erfolg.

„Wir sahen nicht ein, dass die Pestizid-Einsatzdaten in Deutschland wie ein Staatsgeheimnis behandelt werden“, erklärt dessen Landesvorsitzender Johannes Enssle seine Beweggründe. „Wir waren aufgerüttelt durch die Erkenntnisse der “Krefelder Insektenstudie„, die einen drastischen Rückgang der Insekten in Naturschutzgebieten offenlegte. Dass in Schutzgebieten überhaupt Pestizide gespritzt werden dürfen, ist geradezu absurd. Der Zusammenhang mit dem Insektensterben ist belegt. Daher wollten wir Einsicht in Anwendungsdaten.“

Mvo Wmpvhiuncpumvl njpwu zoop gmip Jzzmoimvu

Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) widersprach Enssle damals ungewöhnlich harsch: „Wieviel Pestizide eingesetzt werden, geht die Öffentlichkeit nichts an!“ Die „Öffentlichkeit“ sah das anders: Medien berichteten über den Konflikt, die Bild-Zeitung ernannte Hauk zum „Verlierer des Tages“.

Zwar ruderte der Minister am nächsten Tag zurück. Doch damit seine Behörde dem NABU Pestizidanwendungsdaten für Naturschutzgebiete übergibt, musste der Verband das Land Baden-Württemberg verklagen – und in zwei Instanzen gewinnen.

Rpb Smbmxt spkpaxemkx oooukmema Thspas th Hgymcxeauwkgpxewamaooo

Ebenfalls Erfolg hatte der Zweckverband Landeswasserversorgung (LW), der quasi zeitgleich auf Einsicht in Pestiziddaten aus seinen Wasserschutzgebieten geklagt hatte. „Wir sorgten uns um die Qualität des Trinkwassers, mit dem wir drei Millionen Menschen versorgen“, erklärt Pressesprecher Bernhard Röhrle den Schritt vor Gericht. „Bei einigen Pestiziden und ihren Abbauprodukten sind wir zu nah an den gesundheitsbedenklichen Grenzwerten der Trinkwasserrichtlinie. Außerdem kosten uns die ständigen Analysen Millionen. Wir müssen wissen, was passiert da draußen? Woher kommen die Einträge? Wie sind die Zusammenhänge?“

Beide Kläger bezogen sich auf das Umweltverwaltungsgesetz § 24, das da heißt: „Jede Person hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf freien Zugang zu Umweltinformationen, über die eine informationspflichtige Stelle im Sinne von § 23 Absatz 1 verfügt, ohne ein rechtliches Interesse darlegen zu müssen.“Im Frühjahr 2021 gab der Verwaltungsgerichtshof Mannheim dem NABU und der Landeswasserversorgung in allen Punkten recht.

Nun gilt das Mannheimer Urteil bundesweit als wegweisend. Theoretisch kann sich jede Bürgerin und jeder Bürger darauf beziehen und um Einsicht in Spritzdaten bitten, etwa über das Portal „FragDenStaat“. Die Behörden müssen dann die entsprechenden Informationen von den Betrieben oder auch von Kommunen einfordern, meist ist dafür je nach Aufwand eine Gebühr fällig.

NABU-Mann Enssle und LW-Sprecher Röhrle begrüßten das Urteil entsprechend: „Wir sind froh, dass jetzt das Katz- und Maus-Spiel mit den Behörden ein Ende hat und wir wichtigen Umweltdaten nicht länger hinterherrennen müssen.“

Rx oo urh oo Gletjxp djl Bqhhjlgleujx ti aeaj Gjhprtrdloomohpooxdj

Gleich eine Woche nach dem Urteil in Baden-Württemberg forderte der NABU-Bundesverband in elf weiteren Bundesländern Pestizid-Anwendungsdaten ein, die im Einzugsgebiet von Messstellen des „Kleingewässermonitorings“ liegen. Ein Team am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig (UFZ) hatte 2018/19 Wasserproben in über 100 Bächen und kleinen Fließgewässern analysiert, beauftragt vom Umweltbundesamt. In 40 bis 60 Prozent der Wasserproben, so das erschreckende Ergebnis, werden die behördlichen Pestizid-Grenzwerte überschritten, zum Teil massiv. Die Untersuchung der Artenvielfalt ergab zudem, dass etwa ein Drittel der Organismen auf die gemessenen Konzentrationen extrem empfindlich reagieren, weniger Nachkommen produzieren und eine höhere Sterberate haben (mehr zur Studie und zum aktuellen Konflikt mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium siehe hier).

„Alle Länder mit Messstellen lieferten uns Informationen aus den Ackerschlagdateien – nur Niedersachsen weigert sich noch“, erklärt Verena Riedl, Teamleiterin Biodiversität beim NABU in Berlin. „Wir reichten dann die Daten anonymisiert weiter ans UFZ, damit deren Team die Pestizideinsatzdaten mit den Wasseranalysen abgleichen kann.“ Die Untersuchungen laufen noch.

Wir bekamen eine Zettelwirtschaft überreicht, da frag ich mich, in welchem Jahrhundert leben wir eigentlich?

Verena Riedl, Teamleiterin Biodiversität NABU Bundesverband

Wie dem PAPA-Team wird freilich auch den Umweltforschenden die Arbeit nicht leicht gemacht. „Wir bekamen eine Zettelwirtschaft mit 10.000 Seiten überwiegend handschriftlicher Aufzeichnungen überreicht, da frag ich mich, in welchem Jahrhundert leben wir eigentlich?“, kritisiert Riedl. Diese Praxis mache den Behörden wie denjenigen, die die Daten auswerten wollen, extrem viel Arbeit. Sie fordert daher: „Wir brauchen ein einheitliches digitales Register, in das die Landwirt:innen detaillierte Anwendungsdaten eingeben, und das öffentlich eingesehen werden kann.“

Wichtig sei ihr dabei, den Betrieben Anonymität zu garantieren. „Wir wollen ganz sicher kein Bauern-Bashing betreiben. Wir interessieren uns nicht für die Höfe, nur für die etwaige Umweltwirkung der Wirkstoffe, die zum Einsatz kommen. Mit uns sollten die Landwirtinnen und Landwirte eigentlich die ersten sein, die Interesse an einer gesunden Biodiversität samt gesunden Bestäubern haben.“

Bernhard Röhrle vom Zweckverband Landeswasserversorgung teilt den NABU-Frust: „Wir baten um Daten von 1100 Höfen, die in unseren Wasserschutzgebieten arbeiten. Geliefert wurden uns Leitz-Ordner und Plastiktüten, darin handschriftliche Aufzeichnungen wie ausgedruckte Datenerfassungen – ohne örtliche Zuordnung zu den Schlägen. Das kann man fast schon als Provokation betrachten!“

Ein dreiviertel „Mann-Jahr“ habe der Zweckverband allein für die Digitalisierung gebraucht, nun steht die Analyse an. „Wie sollen wir auf so einer Basis das Trinkwasser so schützen, wie es von uns verlangt wird? Da muss in der Gesetzgebung unbedingt etwas passieren!“

Nur Transparenz ermöglicht eine evidenzbasierte Debatte um effektiven Umwelt- und Gesundheitsschutz.

Vera Baumert, Referentin für Landwirtschaft am Umweltinstitut München

Vera Baumert, Referentin für Landwirtschaft am Umweltinstitut München, hat ebenfalls Pestiziddaten auf dem Tisch, mit denen sie hadert: von 1200 Apfelplantagen aus Südtirol, die das Umweltinstitut infolge eines langjährigen und letztlich gewonnenen Rechtsstreits bekommen hat. Doch auch ihr fehlen genaue Flurdaten.

„Das EU-Recht bietet da ein Schlupfloch“, erklärt Baumert. „Es verlangt, dass in den Ackerschlagdateien die “behandelte Fläche„ angegeben werden muss, aber nicht wie. Wir finden alles mögliche: Angaben in Hektar, Parzellennummern, einige schreiben einfach “Wiese hinterm Hof„. Wie soll so eine wissenschaftliche Auswertung oder eine Risikobewertung funktionieren? Nur Transparenz ermöglicht eine evidenzbasierte Debatte um effektiven Umwelt- und Gesundheitsschutz.“

Die Rufe verhallen nicht ungehört. Im Koalitionsvertrag kündigte die Ampel-Regierung ein „digitales Herkunfts- und Identifikationssystem Nährstoff- und Pflanzenschutz“ an. Konkret passiert indes so wenig, dass die Agrarminister:innen der Länder das Bundesministerium bereits mehrfach aufgefordert haben, ein Konzept zu erarbeiten. Im April 2022 wiederum adressierte das Umweltinstitut München einen offenen Brief an die Minister:innen für Umwelt (Steffi Lemke), Landwirtschaft (Cem Özdemir) und Gesundheit (Karl Lauterbach) mit konkreten Forderungen zur Ausgestaltung des Registers. Ein Dutzend weiterer Umweltverbände haben mitunterschrieben sowie Expert:innen aus Umwelt- und Gesundheitsforschung.

Die Begründung des BMEL für die abwartende Haltung lautet auf Anfrage der Riffreporter: Erst müsse auf EU-Ebene über verschiedene Reformen entschieden werden – darunter die Sustainable Use Regulation, die die Halbierung des Pestizideinsatzes fordert –, dann könne daraus nationales Recht folgen.

Evpj oooo hxqtj bre EY oolletjxrsw ertpewiqve Hepjrarbbqjet

Oioyooquabqu vnuoogo wr bug irqu pbn Gnzcgx png oooYoiobyobfnm wr aimpjbgoyquizoabqunm Snogbnsyxboonam rmp wrg aimpjbgoyquizoabqunm Ngwnrvrmvoooo frgw YIBC oYoiobyobqy cm Ivgbqraorgia Bmkro imp Crokrooo Png ifornaan Wnbokaim ybnuo hcgo piyy ybn oooo bm Fgizo ogbooo pigirz nbmbvonm ybqu bx Drmb oooo pbn NRoKigaixnmoo pbn NRoFcxxbyybcm rmp png Gio png NRo Is oooo ycaanm pimm iaan Aimpjbgoobmmnmo pbn Kzaimwnmyqurowxboona imjnmpnmo bugn Pionm zaooqunmpnqfnmp bm nanfogcmbyqun Gnvbyong nbmogivnmo Pnoibay ybmp mcqu czznmo Is oooo ycaanm pbn Pionm pimm nrgckijnbo hngoozznmoabquo jngpnmo

Wir befürchten, dass gerade Umweltschutzverbände die Daten eben nicht sachlich auswerten, sondern für ein Negativ-Campaigning verwenden.

Udo Hemmerling, Generalsekretär des Bauernverbands

Bleibt die Frage: Was halten die Landwirt:innen von der Idee? „Viele lehnen die Pflicht einer elektronischen Erfassung ab“, weiß Johann Meierhöfer, einst landwirtschaftlicher Betriebsleiter, heute Referatsleiter Ackerbau und Bioenergie beim Deutschen Bauernverband. Derzeit sei die Dokumentation keine Last, „aber mit mehr Aufwand wird's mühsam.“ Vor allem die Vorstellung, dass die Daten veröffentlicht werden, mache den Bäuerinnen und Bauern zu schaffen: „Zum einen sind das Betriebsgeheimnisse. Zum anderen leben einige in ständiger Sorge, dass solche Zahlen gegen sie verwendet werden.“

„Die öffentliche Diskussion über Pflanzenschutzmittel ist oft sehr emotional und vorurteilsbeladen“, erklärt der Generalsekretär des Bauernverbands, Udo Hemmerling. „Wir befürchten, dass gerade Umweltschutzverbände die Daten eben nicht sachlich auswerten, sondern für ein Negativ-Campaigning verwenden.“ Deswegen dürften die Anwendungsdaten „ausschließlich wissenschaftlich-fachlich interpretiert werden“.

Bio-Produzenten haben ein anderes Verhältnis zu diesen Aufzeichnungen.

Kevin Smith-Weißmann, Referent Pflanzenbau beim Bund Ökologischer Lebensmittelwirtschaft

Meierhöfer hingegen glaubt, dass mehr Offenheit und Transparenz den Landwirten eher zugute kommen würde. „Noch sind davon aber leider zu wenige überzeugt.“ Seine Bedingung für ein Register: die einzelnen Betriebe dürfen nicht identifiziert werden können.

Auch für Kevin Smith-Weißmann, Referent Pflanzenbau beim Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) ist ein sicherer Datenschutz essenziell. Die Forderung nach mehr Transparenz hält er aber für verständlich. „Mit Blick auf den dramatischen Artenrückgang und den Einträgen in Gewässer sind bessere Daten zur Pflanzenschutzmittel-Anwendung grundsätzlich sinnvoll.“ Bio-Produzenten, die nur Pflanzenschutzmittel auf Naturstoffbasis einsetzen, hätten „ohnehin ein anderes Verhältnis zu diesen Aufzeichnungen, weil sie mindestens einmal im Jahr von der Öko-Kontrolle eingesehen werden“.

Einig sind sich die drei, dass die Landwirte Unterstützung bei der Einführung eines solchen Registers brauchen – die SAIO Reform hat das bereits vorgesehen.

Weder dokumentieren noch veröffentlichen müssen hingegen Hobby-Gärtern:innen ihren Pestizideinsatz. Schätzungsweise 6000 Tonnen Pflanzenschutzmittel kaufen sie jedes Jahr, um ihre Rosenbeete, Balkontomaten oder Garageneinfahrten frei von Läusen, Schnecken oder „Unkraut“ zu halten. Dabei fehlt ihnen – im Gegensatz zu Landwirt:innen – meist jegliche fachliche Kenntnis. Und auch jedes Maß. Im Vergleich zu den Profis sind sie laut einer Recherche des Magazins stern geradezu spritzwütig: So lande in Privat- und Schrebergärten im Schnitt 25 Prozent mehr Chemie pro Hektar als auf Landwirtschaftsflächen (berechnet auf Basis der Verkaufszahlen). Darunter auch Mittel, die in der EU lange verboten sind wie etwa die „bienengefährlichen“ Neonicotionide (mehr zu ihnen im Riff hier oder hier oder hier).

In der Landwirtschaft dürfen sie, wenn überhaupt, nur noch durch Sonderzulassungen angewendet werden.

Im Projekt„Countdown Natur“berichten wir mit Blick auf den UN-Naturschutzgipfel über die Gefahren für die biologische Vielfalt und Lösungen zu ihrem Schutz. Die Recherchen zu diesem Beitrag wurden von der Hering Stiftung Natur und Mensch gefördert. Sie können weitere Recherchenmit einem Abonnementunterstützen.