Wale – die unsichtbaren Giganten des Mittelmeers brauchen dringend mehr Schutz

Unglaublich, aber wahr: Im Mittelmeer schwimmen Wale, vom 20 Meter langen Pottwal bis zum 24 Meter großen Finnwal. Erst seit kurzem werden die Populationen erforscht. Auf Forschungsfahrt mit dem katalanischen Wal-Experten Eduard Degollada.

Dieser Artikel ist Teil unserer Recherche-Serie „Zukunft Mittelmeer – wie wir Natur und mediterrane Vielfalt bewahren“.

Das Meer 22 Seemeilen vor der katalanischen Küste liegt glatt und ruhig. Auf den vier Ecken des Katamarans MAKTUB hocken Wachposten, ausgerüstet mit Ferngläsern. Es sind angehende Meeresbiologinnen und Veterinärinnen. Sie lassen die blau spiegelnde Fläche nicht aus den Augen. Noch ist es etwas dunstig, doch nach und nach erscheint ein silberner Streifen am Horizont, als müsse er die Unendlichkeit des Himmels und des Meeres abtrennen.

Vor zwei Stunden haben wir den Hafen des verschlafenen Städtchens Vilanova i la Geltù, 45 Kilometer südlich von Barcelona, verlassen. Der Motor schiebt das Boot gemächlich in Richtung dieses leuchtenden Streifens am Horizont und stoppt, wo unter uns die Landplatte jäh abbricht und bis auf 1000 Meter absinkt: Hier ist ein Lieblingsort der Wale. Das Boot schaukelt leise auf den Wellen, die Leinen schlagen gegen den Mast. Wir warten.

Wir sahen schon einen Schwarm Thunfische springen, den Mittelmeer Sturmtaucher über die Wellen gleiten und sogar einen „Frailecillo“, einen bunten Papageientaucher – alles Arten, die auf ein reichhaltiges Nahrungsangebot und ein gesundes Ökosystem schließen lassen. Nur die Meerestiere, nach denen wir Ausschau halten, tauchen noch nicht auf.

Die riesigen Säuger, es gibt sie im Mittelmeer! Und zwar viel häufiger und vielfältiger als viele ahnen: Da ist der kleine Cuvier-Schnabelwal, der den Rekord im Langtauchen hält. Bis zu vier Stunden kann er den Atem anhalten. Der Grindwal, der mit seinem kugelförmigen Kopf aussieht, als hätte er einen Topf auf. Und die riesigen Finnwale. Bis zu 24 Meter werden sie lang – nach dem Blauwal die zweitgrößte Walart der Welt.

Der andere Riese des Mittelmeeres ist der Pottwal. „Capgròs“ – der Großkopf, oder Catxalot, wie er hier in Katalonien genannt wird. Man kennt ihn aus der Erzählung „Moby Dick“. Im Gegensatz zum Finnwal, der ungeheure Mengen an Wasser filtert und sich von Plankton und Mini-Garnelen ernährt, hat der Pottwal Zähne und jagt Tintenfische in großen Meerestiefen.

Man kann ihm begegnen, wenn man weiter Richtung Balearen kreuzt, oder an der Meerenge von Gibraltar. Dort tauchen auch die mittlerweile gefürchteten Orcas oder Schwertwale auf, die aber eher selten weite Abstecher ins Mittelmeer machen.

Noch viele Fragen offen

Wo ziehen die Wale lang, wo halten sie sich auf, wo paaren sie sich? Wie geht es ihnen im Mittelmeer, diesem vom Menschen so intensiv genutzten Meer? All diese Fragen werden kurioserweise erst seit kurzem erforscht.

Wenn einer Antwort geben kann, ist es der Kapitän der MAKTUB, Eduard Degollada. Mit seiner wettergegerbten Haut, dem zerzausten Haar und seinen Flipflops sieht er aus wie ein Abenteurer. Doch Degollada ist promovierter Tierarzt, spezialisiert auf die Anatomie von Meeressäugern. Er unterrichtete viele Jahre an der Universidad Autónoma de Barcelona, bis er 2013 von Fischern in Vilanova erfuhr, dass es dort Finnwale gibt.

„Im Mai vor zehn Jahren kamen wir ein Wochenende hier an die Küste des Garraf und haben gleich zwölf Wale gesehen“, erinnert sich Degollada mit leuchtenden Augen. „Wir dachten: Das gibt es doch nicht! Doch für die Berufsfischer war es ganz normal. Die Wale kämen immer zu Ostern, wenn das Wetter gut wird…“ Der Forscher war elektrisiert und startete mit seinem Verein EDMAKTUB sein Projekt „Rorcual“: die wissenschaftliche Erforschung der Finnwal-Populationen und der Artenvielfalt vor der katalanischen Küste.

Dass die Finnwale im Frühling aus dem Atlantik die katalanische Küste entlang Richtung Norden ins Ligurische Meer ziehen, war damals bereits bekannt. Degollada und sein Team konnten schon in den ersten Jahren nachweisen, dass die Tiere nicht nur durchreisen, sondern die ganze Saison von März bis Mai bleiben und fressen. „Es ist ein außergewöhnliches Phänomen“, schwärmt der Walforscher. „In einer Saison konnten wir bis zu 200 Finnwale zählen und identifizieren. Und das direkt vor der Küste von Vilanova! Davon wissen nicht einmal die meisten Einwohner.“

Die Wale haben optimale Bedingungen und sorgen dafür, dass es so bleibt

Warum kommen sie ausgerechnet an die katalanische Küste? „In der Zone des Garraf gibt es zwei sehr tiefe Untersee-Canyons“, erklärt Degollada. „In allen Zonen, in denen sich die Wasser mischen, gibt es Schwankungen von Salz, Mineralien und Nährstoffen. Das lässt verschiedene Lebensformen gedeihen.“ Bei Kälte finde ein Wasseraustausch statt, der die Mini-Garnelen an die Oberfläche spült, von denen sich die Finnwale ernähren. Optimale Bedingungen.

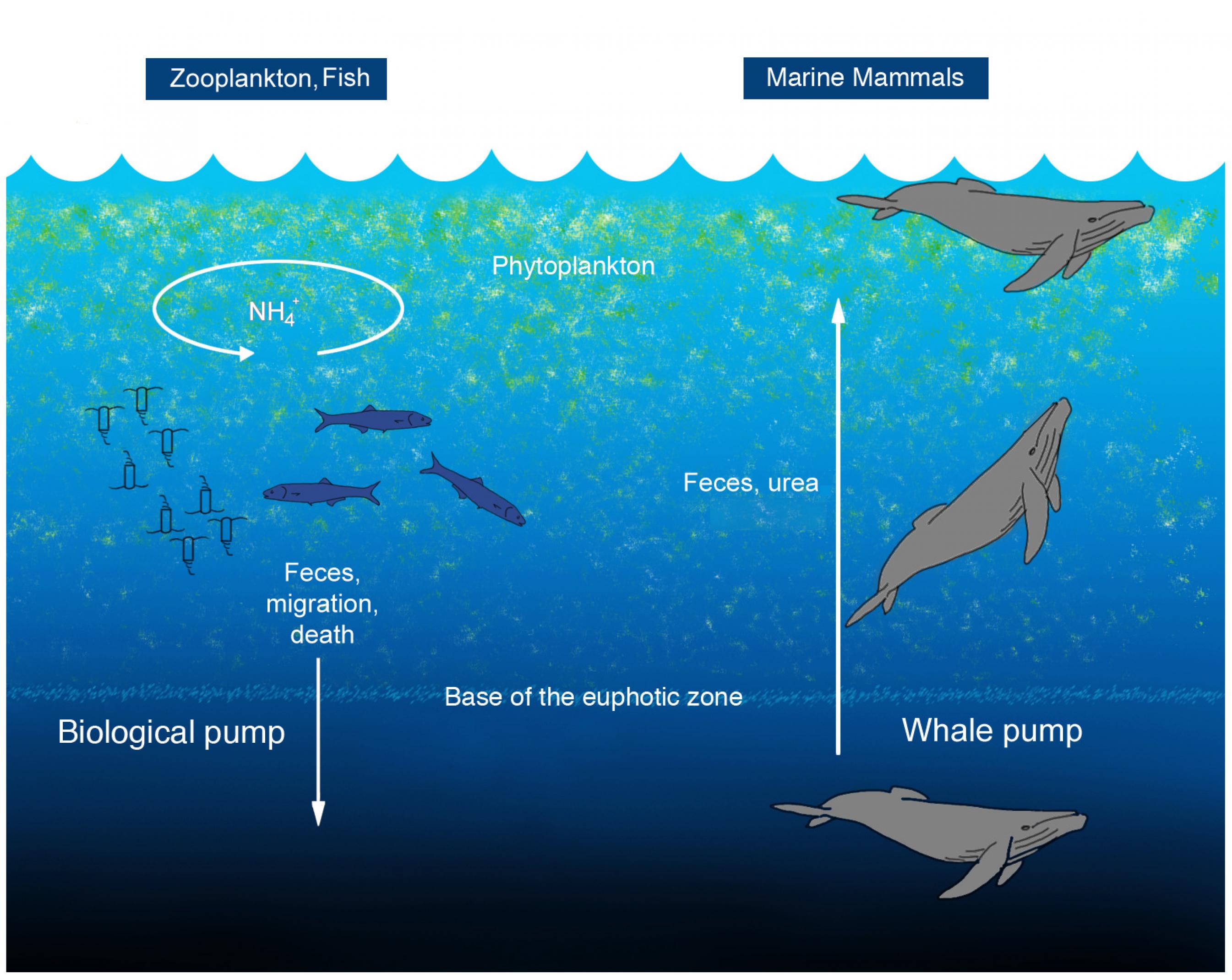

Im Gegenzug sorgen die Meeressäuger dafür, dass diese Zone besonders vielfältig bleibt. Denn Wale produzieren große Mengen an nährstoffreichem Dung, den sie nahe der Wasseroberfläche ablassen. Sie „düngen“ das Phytoplankton im Meer, das wächst und der Atmosphäre große Mengen an Kohlendioxid (CO₂) entzieht und zu Kohlenstoff bindet. Die Algen werden wiederum vom Zooplankton, von Fischen und anderen Meerestieren gefressen. Durch ihre Tauchgänge bringen die Riesen auch Nährstoffe aus tieferen Gewässerschichten an die Oberfläche und tragen so zu einer vertikalen Durchmischung des Wassers bei, was man auch die „Walpumpe“ nennt.

Auf dem Katamaran ist eine weitere Stunde vergangen, als plötzlich zwei Posten gleichzeitig „blow!“ rufen: Sie haben die Atemfontäne eines Wals gesichtet! Alle recken die Köpfe aufgeregt in die angezeigte Richtung. 15 Sekunden später wiederholt sich das Spektakel: Wie ein überdimensionaler Springbrunnen ist der Atem des Wals weit über das Meer zu sehen. Das Boot nimmt Fahrt auf – dorthin, wo der inzwischen wieder untergetauchte Wal vermutet wird.

Doch der Wal bleibt verschwunden, hinterlässt nur eine glatte Wasserfläche, spiegelnd wie eine große Pfütze im Wellenmuster. Neben den Fontänen verraten diese Flächen die Anwesenheit der Meeresriesen – nicht aber, ob das Tier mehrere Minuten oder eine Stunde verschwunden bleibt.

Eduard Degollada sucht das Tier mit seiner Drohne – und wird fündig: Es ist ein stattlicher Finnwal! Eine Seite grau, die andere weiß. Hinter dem „blazer“, dem Atemloch, hat er einen charakteristischen Fleck. Genau das ist das Unterscheidungsmerkmal, auf das es bei der Identifikation ankommt.

Auf dem Kamerabildschirm kann man verfolgen, wie der Wal beschleunigt, sich zur Seite legt, das Maul aufsperrt und die Wassermassen hineinströmen lässt. Er frisst! Bis zu 80 Tonnen Wasser nimmt das Riesentier dabei auf. Dann dreht der Wal sich wieder nach oben und drückt das Wasser durch seine Barten heraus. Dabei bleiben neun bis zwölf Kilogramm Plankton und Krill hängen und wandern anschließend in seinen Schlund.

„Die Drohne hat uns enorm dabei geholfen, die Bewegungen der Wale mit großer Präzision zu verfolgen und sie zu identifizieren“, erklärt Degollada. Seit 2015 hat sein Team mehr als 234 Finnwal-Individuen erfassen und katalogisieren können. Weitere 244 wurden über die klassische Fotografie der Finne, der Rückenflosse, bestimmt. Die Erkennung der einzelnen Tiere ist wichtig, um mehr über ihre Bewegungsmuster und ihr Sozialverhalten zu erfahren.

Sie lassen sich nicht leicht erforschen

So faszinierend die Tiere sind: Sie zu erforschen, ist nicht ganz einfach. Denn Finnwale sind die Nomaden der Meere. „Am Tag können sie über 200 Kilometer zurücklegen – von hier aus bis nach Mallorca“, weiß Degollada. Und sie können bis zu 40 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Ihre Körper sind hydrodynamisch wie eine Rennyacht gebaut. „Es ist eine langwierige Sache, jeden Tag aufs Meer hinauszufahren und die Tiere zu beobachten, “ sagt Degollada, „nach acht bis neun Jahren kannst du vielleicht die ersten Ergebnisse vorweisen.“

Schnelleren Aufschluss geben Satelliten-Tags. Das sind kleine Sender, die über einen Pfeil auf die Tiere „geschossen“ werden und für etwa einen Monat mitreisen. Bis 2023 ist es Degolladas Team gelungen, neun Wale zu taggen. Sie blieben während der ganzen Saison vor der katalanischen Küste.„

Außerdem konnten die Forscher bestätigen, dass sich vor der katalanischen Küste zwei Finnwal-Populationen begegnen. Die “atlantischen Tiere„ kommen im Frühling durch die Meerenge von Gibraltar, bleiben ein paar Monate zum Fressen und kehren ab Juni in die kühleren Atlantikgewässer zurück.

Gleichzeitig ziehen die “Mittelmeer-Tiere„ vorbei, auf dem Weg in den Norden bis ins Ligurische Meer zwischen Frankreich, Monaco und Italien. Ihr Bestand wird auf weniger als 1.700 Tiere geschätzt. Die Größe der “atlantischen Gruppe" ist noch ein Fragezeichen.

Die Tiere verhalten sich nicht immer so, wie es die Forscher erwarten

Auch ihre Wanderrouten geben den Forscherïnnen noch Rätsel auf. „Wir nehmen an, dass die Tiere, die in Denia vorbeikommen, weiter im Süden Spaniens, die atlantischen Tiere sind. Aber wir wissen nicht genau, wo sich währenddessen die Mittelmeer-Wale aus Ligurien aufhalten“, sagt Eduard Degollada. Nicht immer seien die Tiere ihren Gruppen „treu“. „Mit Hilfe unserer Satelliten-Tags haben wir gesehen, dass eines von acht Tieren von Ligurien aus in den Atlantik geschwommen war, obwohl es zur mediterranen Gruppe gehörte. Und das bringt uns schon mal etwas durcheinander.“

Die Aufzeichnung von Finnwalrufen mit Unterwassermikrofonen bestätigten, dass es tatsächlich zwei Populationen gibt: Die Tiere der atlantische und die Mittelmeer-Gruppe vokalisieren unterschiedlich, „unterhalten“ sich in quasi zwei verschiedenen Dialekten.

Paaren sie sich auch untereinander? „Es würde mich sehr wundern, wenn diese intelligenten Tiere bei ihren Reproduktionsstrategien nicht zur Anpassung fähig wären“, meint Degollada. Er grinst: „Wenn ein männliches Tier aus Ligurien kommt und sich mit einem Weibchen von hier paaren will, dann muss es sich anpassen – außer, der atlantische Akzent gefällt ihm nicht.“

Jede Fahrt ist eine Jagd auf Daten

Unser Katamaran hat inzwischen den Finnwal eingeholt. Plötzlich steht Degollada mit einer Armbrust bewaffnet am Bug. Teamleiterin Beatriu Tort hat das Ruder übernommen, ist nah an den Wal herangesteuert. „Fahr von der Seite ran“, ruft Degollada. Ich sehe das Atemloch des Tieres und wie sich sein enormer Körper über die Wasseroberfläche biegt. Mir stockt der Atem. Gleich wird er unser Bötchen mit seiner Schwanzflosse umkippen! Doch der Wal taucht friedlich ab. Finnwale schlagen nicht mit der Fluke, erklärt Tort mir später. Der Wal hat noch nicht einmal besonders beschleunigt.

Anders als reine Whale-Watching-Skipper darf Degollada als Tierarzt relativ nahe an das Tier heranfahren, um Hautproben zu entnehmen. Über sie kann man mehr erfahren über die Genetik, die Beziehungen zwischen den Populationen und die Ernährung der Tiere – aber auch über ihre Umweltbelastungen.

Doch der Winkel des Katamarans zum Walrücken stimmt nicht. Der Forscher will den Schuss nicht riskieren, um das Tier nicht mit unnötig zu verletzen. Er bläst die Jagd ab, der Finnwal geht unbehelligt auf Tauchstation.

Was bedroht die Giganten des Mittelmeers?

In vielen Biopsien von Mittelmeerwalen werden große Mengen Mikroplastik und hohe Konzentrationen an toxischen Chemikalien (PBT), Kunststoffadditiven und Biomarkern (Eiweiße und Hormone) nachgewiesen. Das ist kein Wunder, denn das Mittelmeer gehört zu den am stärksten verschmutzten Gewässern weltweit.

Mikroplastik wird von den Säugern in großen Mengen direkt oder über ihre Beutetiere aufgenommen und gefährdet ihre Gesundheit. Wenn Wale große Mengen Plastik verschlucken, fehlen ihnen die notwendigen Nährstoffe, außerdem ist es giftig. Bei jedem zweiten gestrandeten Wal fand man mehrere Kilo Plastikmüll im Magen.

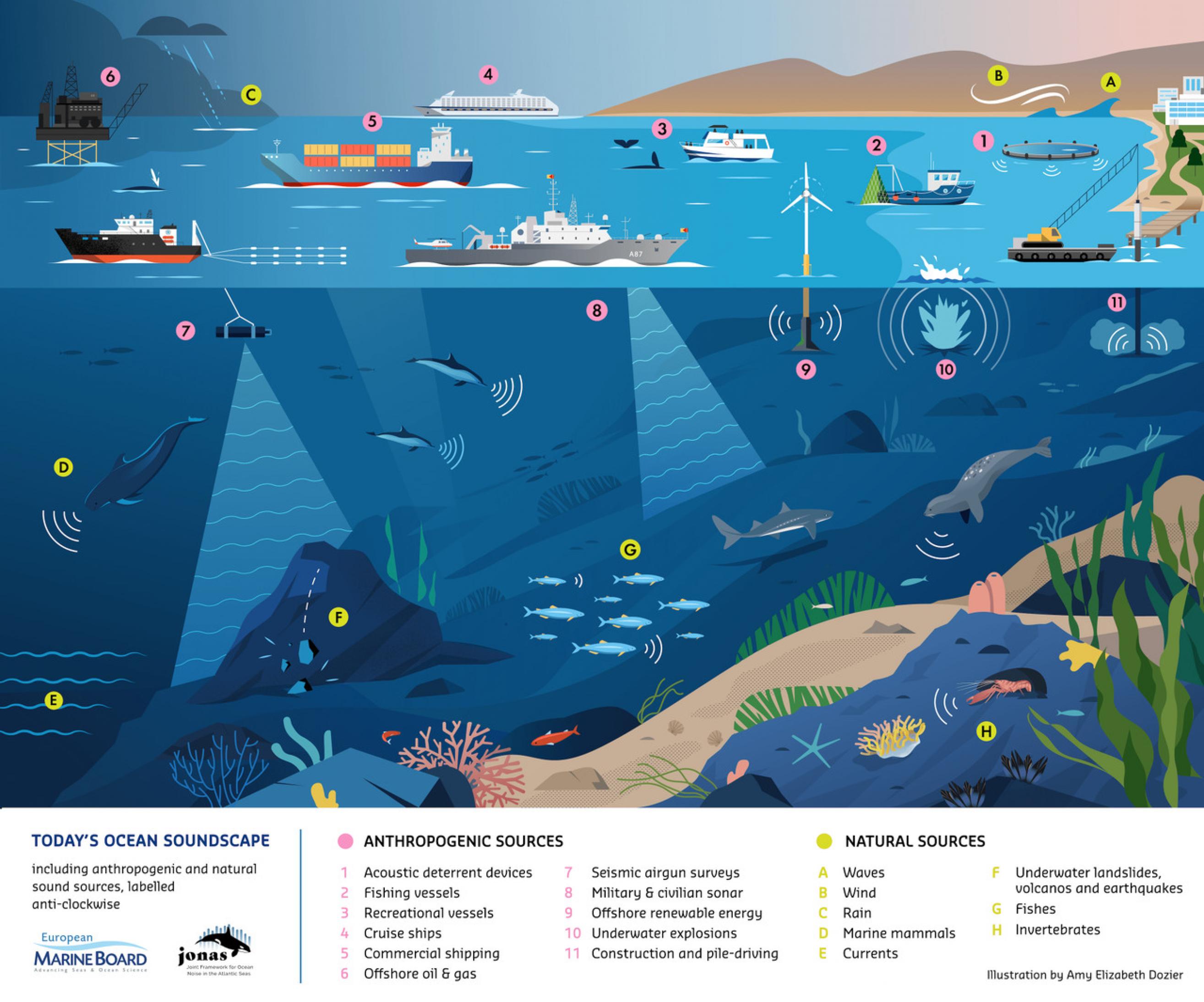

Zu schaffen macht den Giganten der Meere auch der Lärm: durch die Schifffahrt und Schallkanonen, die bei der seismischen Explorationen von Öl- und Gaslagerstätten eingesetzt und zwischen 18 und 48 mal simultan „abgefeuert“ werden. Der Unterwasserlärm stört nicht nur ihre Kommunikation und hindert sie daran, ihre Beute zu lokalisieren, er kann sie sogar töten.

Zusammenstöße mit Schiffen enden meist tödlich für die Wale

Die größte Gefahr droht den Großwalen vom Schiffsverkehr. Er ist mit etwa 220.000 Schiffsbewegungen im nordwestlichen Mittelmeer pro Jahr extrem hoch. „30 Prozent des weltweiten maritimen Verkehrs führt durch das Mittelmeer. Und man geht davon aus, dass er sich in den nächsten 15 bis 20 Jahren verdoppeln wird“, sagt Camile Loth, Direktorin der WWF Mittelmeer-Initiative. Doppelt ungünstig: Die stark befahrenen Routen überschneiden sichmit den wichtigsten Lebensräumen der Wale und können in den meisten Fällen nicht verlegt werden.

Am engsten wird es ausgerechnet im nordwestlichen Mittelmeer, im Gebiet zwischen der Côte d'Azur, Monaco, Sardinien und der ligurischen Küste. Hier, im Pelagos-Sanctuary, treffen sich im Sommer rund 70 Prozent der mediterranen Finnwal-Population, etwa 1.200 Tiere, um sich zu paaren und zu fressen. Dazu kommen noch einmal knapp so viele Pottwale.

Nachdem die Tiere fressen, schwimmen sie nahe der Wasseroberfläche, was die Kollisionsgefahr stark erhöht. So liegt im Pelagos-Schutzgebiet die Zahl der Schiffskollisionen 3,25-mal höher als in anderen Teilen des Mittelmeers. Und viele enden tödlich: Die Hälfte der angestrandeten Wale sind nach einer Kollision mit einem großen Schiff verendet. Insgesamt wird die Zahl der Opfer auf mindestens 40 Wale geschätzt; die Dunkelziffer liegt sehr viel höher. Denn viele Kadaver werden nicht an Land gespült, sondern sinken auf den tiefen Meeresgrund. Angesichts der geringen Populationsgröße sind das dramatische Verluste.

Wie schützen wir unsere Wale?

Es geht ihnen also nicht gut, den Mittelmeer-Walen. Umso wichtiger sind Anstrengungen, die zu ihrem Schutz unternommen werden.

Spanien wies im Juni 2018 den sogenannten „Migrationskorridor“ zwischen der katalanischen Küste und den Balearen als Meeres-Schutzzone (MPA) aus, weil dem Gebiet vor Mallorca Erdölprospektionen drohten. 2019 wurde es zur SPAMI-Zone, also zur „Special Area of Mediterranean Importance“ erklärt und kurz darauf verbot die spanische Regierung die Öl- und Gassuche in allen spanischen Gewässern.

„Das ist schon ein sehr, sehr hoher Schutz“, sagt Nicolas Entrup, Wal-Experte von OceanCare, einer internationalen Organisation zum Schutz der Meere mit Sitz in der Schweiz.

Im Pelagos-Sanctuary paaren sich die Wale

Das wichtigste Schutzgebiet ist aber das Pelagos-Sanctuary. Es wurde 1999 in einer länderübergreifenden Kooperation der Anrainerstaaten eingerichtet und ist mit 87.500 Quadratkilometern fast so groß wie Österreich. Damit macht es etwa die Hälfte der bis heute geschützten Meeresflächen im Mittelmeer aus. Seit 2021 fördert ein Verband von Naturschutzorganisationen (Prince Albert II of Monaco Stiftung, WWF, IUCN und MedPAN) seine Erhaltung und Erforschung.

„Pelagos wurde ursprünglich zum Schutzgebiet erklärt, um die extrem schädlichen Auswirkungen der Treibnetzfischerei aus dem Mittelmeer zu verbannen“, erklärt OceanCare Experte Nicolas Entrup. „Das ist zum großen Teil auch gelungen.“

Außerdem zählt das Gebiet zu den „Important Marine Mammal Areas“ (IMMA). „Das heißt, wir haben hier ein ausgewiesenes, lebenswichtiges Gebiet von wissenschaftlicher Bedeutung unter anderem für Finnwale und Pottwale“, zeigt sich Entrup begeistert.

Neue Ideen zum Schutz der Wale

Im Pelagos-Schutzgebiet versucht man mit intelligenten Lösungen dem Problem der Kollisionen Herr werden. Eine Idee ist, die Tiere in Echtzeit zu lokalisieren, indem man Unterwasser-Mikrofone am Meeresboden verankert. Sie nehmen die Laute der Wale auf, errechnen ihre Position und geben sie an die Schiffe weiter, die ihnen dann ausweichen oder die Geschwindigkeit drosseln können. Versorgt werden die Mikrofone über solargetriebene Hightech-Bojen.

Die Organisation OceanCare hat das Walortungssystem Save Wales im Hellenischen Graben vor Griechenland für Pottwale getestet. Dort sei der Aufwand trotz der Größe überschaubar, weil man viele Schiffsrouten verlegen kann und man komme mit mindestens vier bis sechs Stationen aus, sagt Nicolas Entrup. „Doch gegen das Pelagos-Gebiet ist das Pipifax. Da reden wir von einer Anzahl an Bojen, die einfach nicht realistisch ist, da gehen die Kosten in die Millionen!“ Entsprechend skeptisch ist er, was den generellen Nutzen und die Funktionalität dieser Systeme betrifft.

Auch das EU-finanzierte Projekt live sea detect arbeitet an der Entwicklung von akustischen Bojen zum Schutz der Wale. Das System REPCET nutzt die Daten von Sichtungen, insbesondere von Whale-Watching-Booten, aber ohne Echtzeitlokalisierung. „Das System befindet sich noch in der Testphase, wird aber, falls es sich als einsatzfähig erweist, nicht vor 2025 eingesetzt werden“, erklärt Camile Loth vom WWF.

Degolladas Team wiederum arbeitet an einer weniger aufwändige Lösung: thermische Kameras, die auf den Schiffen installiert werden. „Wenn die Wale zum Atmen auftauchen, können die Kameras den Wechsel der Körpertemperatur- und der ausgeatmeten Luft leicht feststellen. Das ist kein Allheilmittel, aber im Moment das einzige praktikable System.“

No-Tech würde den Walen am besten helfen

Für Walschützer Entrup liegt die einfachste und billigste Lösung auf der Hand: ein Tempolimit.

Handelsschiffe erreichen im Durchschnitt 14–20 Knoten, Hochgeschwindigkeitsschiffe bis zu 35 Knoten. Eine Drosselung der Fahrgeschwindigkeit auf maximal 10 Knoten würde das Risiko von Kollisionen deutlich verringern, zeigten Studien.

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung wurde am 7. Juli 2023 getan: Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation IMO erklärte die Region des Nordwestlichen Mittelmeers (inklusive Pelagos und Migrationskorridor) zum „besonders empfindlichen Meeresgebiet“ (PSSA) und führten die lang geforderte Geschwindigkeitsbegrenzung für große Schiffe auf zehn bis 13 Knoten ein – allerdings nur freiwillig.

Ein Meilenstein für den Walschutz

Trotzdem bewertet Entrup die Einrichtung der PSSA als einen Meilenstein. “Weil die IMO damit zum ersten Mal anerkennt, dass die Schiffskollisionen die Haupttodesursache für Wale in der Region sind.“ Jetzt sei es an den Ländern, das Tempolimit innerhalb der Zonen verbindlich umzusetzen, was auch für gleiche Wettbewerbsbedingungen der Unternehmen sorgen würde.

„Es wäre so einfach, das Problem der Schiffskollisionen durch ein Tempolimit zu lösen und es wäre so gut, auch was die Emissionen und den Unterwasserlärm betrifft, “ betont Entrup, „das ergäbe einen multi-ökologischen Benefit!“

Die Wale als Klimaschützer

Sogar das Klima würde vom Walschutz profitieren, hat ein Team um den Wirtschaftsanalysten Ralph Chami vom Internationalen Währungsfond IMF vor kurzem herausgefunden: Während seines langen Lebens bindet jeder Großwal durchschnittlich 33 Tonnen Kohlenstoff pro Jahr in seinem Körper. Wenn die Tiere sterben, sinken sie auf den Grund des Ozeans und entziehen der Atmosphäre das CO₂ auf Jahrhunderte. Ein Baum hingegen absorbiert nur bis zu knapp 20 Kilogramm CO₂ pro Jahr, errechnete Chami.

Seine Schlussfolgerung: Strenger Walschutz und effektiv verwaltete Meeresschutzgebiete würden die Widerstandsfähigkeit von Meeresorganismen und Ökosystemen gegenüber dem Klimawandel stark erhöhen. Je höher ihr Schutz, desto besser können Organismen und Ökosysteme mit dem Klimawandel fertig werden und weiterhin produktive Fischgründe und andere Ökosystemleistungen bieten.

Gesunde Walpopulationen verbessern nicht nur das Leben in den Ozeanen, sondern auch das Leben an Land.

Ralph Chami und Team

In der Abendstimmung tuckern wir zurück Richtung Vilanova. Ein paar Delfine begleiten uns, doch ich muss immer nur an den Finnwal denken, dem wir begegnet sind. An sein geheimnisvolles Auf- und Abtauchen, seinen Tanz im Wasser, seine Eleganz…

Was den Schutz der Wale im Mittelmeer angeht, so „gibt es bereits einen gut ausgearbeiteten Plan“, sagt Eduard Degollada. „Jetzt muss er nur noch umgesetzt werden.“

Das Projekt „Zukunft Mittelmeer – wie wir Natur und mediterrane Vielfalt bewahren“ wird gefördert vonOkeanos-Stiftung für das Meer.