- RiffReporter /

- Umwelt /

Interview: Ministerpräsident Günther über Ostseeschutz, Fischerei und maritime Sicherheit

„Der Zustand der Ostsee ist schlecht, wir müssen mehr für ihren Schutz tun.“

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) fordert im exklusiven Riffreporter-Interview mehr Geld für Meeresschutz und Fischerei – und warnt vor russischer Sabotage

Herr Günther, wo zieht es Sie persönlich eher hin, Nord- oder Ostsee?

Daniel Günther: Im Urlaub fahren wir meistens an die Nordsee, am liebsten auf die Insel Amrum. Aber ich habe mein ganzes Leben in Eckernförde gelebt, deswegen hängt mein Herz an der Ostsee. Ich wohne nicht direkt am Wasser, aber zumindest so, dass ich schnell da bin. Und ich habe dort auch einen Strandkorb, den ich allerdings zu selten nutzen kann.

Vom Strandkorb aus sieht man die meisten Probleme der Ostsee nicht. Tatsächlich ist Ihr Lieblingsmeer aber in einem ziemlich schlechten Zustand. Machen Sie sich Sorgen?

Ja, denn der Zustand der Ostsee ist wirklich ziemlich schlecht. Wir müssen mehr für ihren Schutz tun, und deswegen arbeitet unsere Landesregierung auch daran.

Sauerstoffmangel, schrumpfende Fischbestände, Schadstoffe – was steht da oben auf Ihrer Prioritätenliste?

Zwei Themen spielen eine große Rolle. Einmal die Frage, wie viel Nitrate und Phosphate vom Land und von Agrarflächen in die Ostsee gelangen: Da blicken wir nicht nur auf das, was wir verantworten, sondern auch auf die Einleitungen vieler Anrainerstaaten. Es muss insgesamt noch eine ganze Menge passieren. Das zweite Thema – die Munitionsaltlasten – ist ein wirklich drängendes Problem. Wenn man sich vorstellt, dass 1,6 Millionen Tonnen Weltkriegs-Munition in den deutschen Meeren liegen und wir jetzt mit einem Pilotprojekt 50 Tonnen aus der Ostsee rausholen, dann weiß man, wie viel noch zu tun ist. Es wird ein Kraftakt, das zu beseitigen. Allein als Bundesland können wir das nicht, das ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Und je länger wir warten, bis wir die Munition rausholen, desto schwieriger wird es.

Wir haben uns mit der Landwirtschaft auf reduzierte Mengen an Stickstoff- und Phosphorfrachten in die Ostsee verständigt – bis 2030 einen Rückgang um zehn Prozent und dann um weitere zehn Prozent bis 2035. Dahinter steckt viel Arbeit, die sich aber definitiv lohnt.

Daniel Günther,

Ministerpräsident von Schleswig-Holstein

Bleiben wir erstmal bei den Nitraten. Sie hatten 2017 mit Friedhelm Taube einen Agrarexperten in Ihrem Schattenkabinett, der seit Jahren predigt, dass zu viel Nitrat in die Böden gelangt und von dort ins Meer. Was ist so schwer daran, diese für die Landwirtschaft ja ohnehin überflüssigen Nährstoffe zu reduzieren?

Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Wir wissen nach allen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass diese Einleitungen eines der Hauptprobleme der Ostsee sind. Aber wir haben ja jetzt bundesweit neue Richtlinien durch die Düngeverordnung. Eine zentrale Regelung ist zum Beispiel, dass die genaue Menge des Bedarfes an Nährstoffen, insbesondere Stickstoff, ermittelt und die Düngemenge angepasst wird. Über diese Richtlinie hinaus haben wir uns in Schleswig-Holstein außerdem mit der Landwirtschaft auf reduzierte Mengen an Stickstoff- und Phosphorfrachten in die Ostsee verständigt, die in den nächsten Jahren noch eingeleitet werden dürfen. Da geht es in einem ersten Schritt bis 2030 um einen Rückgang von Stickstoff und Phosphor um zehn Prozent und dann um weitere zehn Prozent bis 2035. Das entspricht einer Reduktion um 400 Tonnen Stickstoff und 13 Tonnen Phosphor bis zum Jahr 2035. Dahinter steckt viel Arbeit, die sich aber definitiv lohnt.

Darüber hinaus ergreifen wir zusätzliche Maßnahmen in Schleswig-Holstein, beispielsweise müssen die Betriebe die ermittelten Düngebedarfe und ausgebrachten Nährstoffe elektronisch melden. Und wir wollen das Prinzip der Freiwilligkeit über die geschlossene Zielvereinbarung mit der Landwirtschaft weiter stärken. Entlang der Ostseeküste werden fünf Ostseebeiräte und Modellregionen eingerichtet, in denen freiwillige Maßnahmen umgesetzt, neue Maßnahmen überprüft und kommuniziert werden. Wie viel all das bringt, müssen wir dann schauen.

Wäre auch eine Lösung wie in Dänemark sinnvoll? Dort wird die Agrarwirtschaft jetzt in die CO₂-Besteuerung einbezogen, wodurch auch der Einsatz von Dünger deutlich teurer wird.

Alles, was einen Beitrag zu einer Reduzierung der Nährstoffe leistet, finde ich erstmal positiv. Wenn auch in Dänemark mehr für den Ostseeschutz getan wird, werde ich das sicher nicht kritisieren. Einiges wird dort ja anders handgehabt als bei uns, zum Beispiel Baumaßnahmen. Da sind wir in einigen Bereichen strenger und im Sinne des Naturschutzes besser aufgestellt.

Apropos ambitionierter Ostseeschutz: Eigentlich sollte die deutsche Ostsee wie die Nordsee einen Nationalpark bekommen. Warum haben Sie davon Abstand genommen?

Das Wichtigste ist doch, dass am Ende die Ostsee besser geschützt wird. Wir haben viel darüber diskutiert und beraten, mit welchem Instrument das am besten gelingen kann. Mit unserem Koalitionspartner, den Grünen, hatten wir verabredet, dass der Nationalpark ein mögliches Instrument dafür sein kann. Dazu haben wir dann einen sehr umfänglichen Konsultationsprozess durchgeführt und festgestellt, dass die Idee eines Nationalsparks Ostsee viele Menschen in unserem Land nicht überzeugt hat. Und ich glaube, dass man gerade auch im Bereich Umweltschutz deutlich mehr erreicht, wenn man es schafft, eine Begeisterung dafür bei den Menschen zu entwickeln. Die gab es für den Nationalpark nicht.

Und warum ist Ihnen das nicht gelungen?

Wir wollten den Prozess ergebnisoffen gestalten, aber das hat es Kritikern sehr, sehr leicht gemacht. Viele Menschen, die an und von der Ostsee leben, die gerne Wassersport machen und in der Natur sind, hatten die Befürchtung, dass das alles mit einem Nationalpark nicht mehr möglich sein würde. Und diese Sorge haben wir ihnen mit dem ergebnisoffenen Konsultationsprozess nicht genommen. Man hätte vermutlich erstmal über unsere Ziele sprechen müssen: Was muss passieren, damit sich der Zustand der Ostsee spürbar verbessert? Welche Maßnahmen werden wir ergreifen müssen und vor allem: welche nicht? So hätten wir den nachvollziehbaren Befürchtungen entgegenwirken können. Wir wollen ja gerade, dass die Menschen die Natur in unserem Land auch erleben können – und sie gleichzeitig für Naturschutz begeistern. Dass Menschen ihrem Hobby nachgehen, ist ja auch nicht der Grund dafür, warum es der Ostsee schlecht geht.

Statt eines Nationalparks gibt es nun den „Aktionsplan Ostseeschutz 2030“…

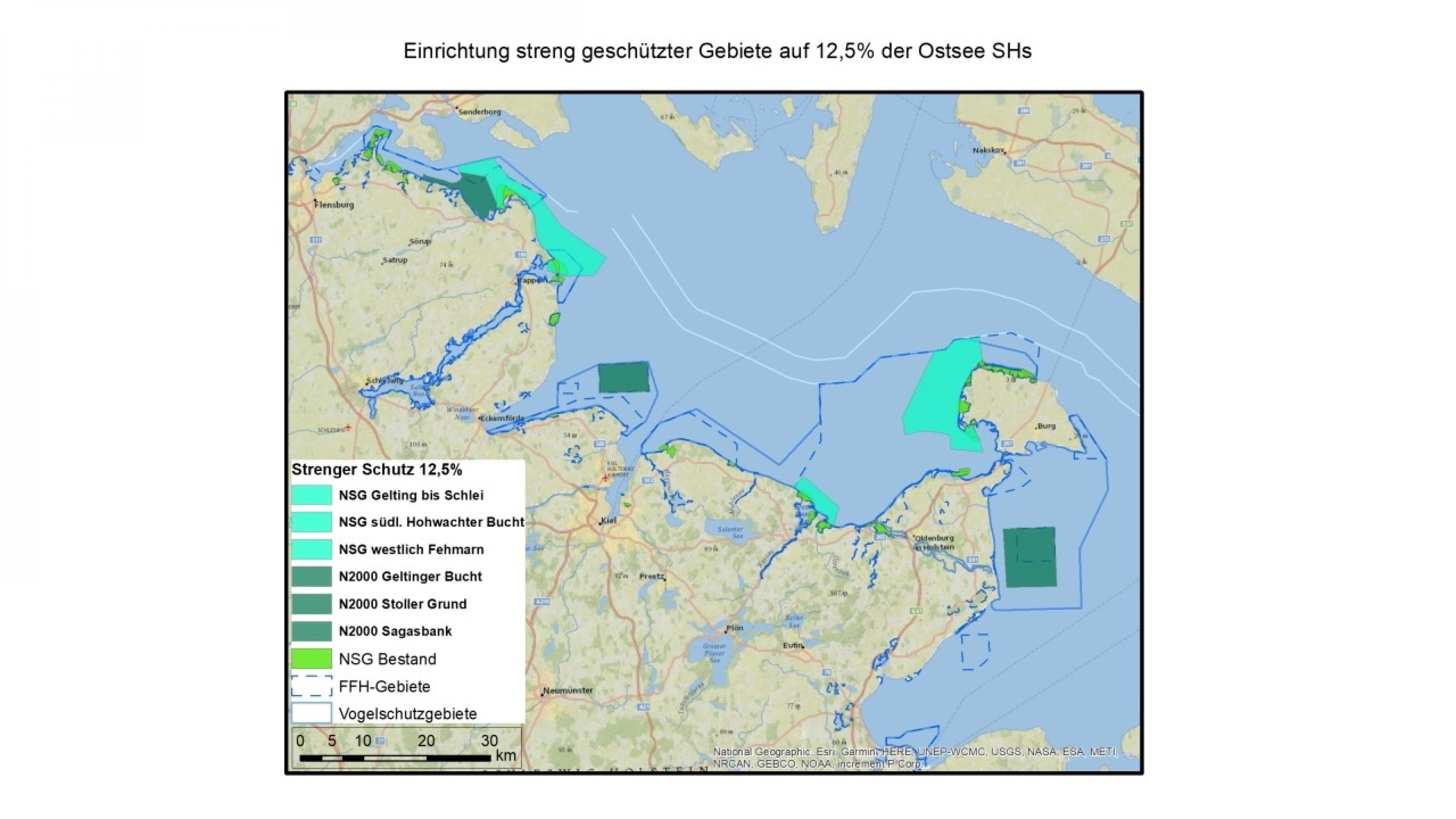

Ja, und damit ergreifen wir zahlreiche und weitreichende Maßnahmen, von denen der gesamte Ostseeraum profitieren wird. Wir richten zum Beispiel zusätzliche marine Naturschutzgebiete ein, außerdem erhalten die bereits ausgewiesenen Natura2000-Gebiete einen strengeren Schutz. Das ist eine klar eingegrenzte Fläche – von 12,5 Prozent unserer Ostsee. Damit erfüllen wir die Vorgaben der EU-Biodiversitätsstrategie und gehen sogar über die dort geforderten zehn Prozent hinaus. Dieser weitrechende Schutz ist beispielhaft. Für diese Gebiete haben wir ganz klar festgelegt, was dort erlaubt ist und was nicht. Das war natürlich keine einfache Diskussion. Gerade für die Fischerei ist es schwierig, die allerdings am meisten unter dem schlechten Zustand der Ostsee leidet. Aber ich glaube, dass wir einen guten Kompromiss hinbekommen haben mit der von der Landesregierung beschlossenen Gebietskulisse. Deren Ausweisung beginnt nun in Kürze und in dem Verfahren wird es auch noch die Gelegenheit geben, Stellung zu nehmen.

Glauben Sie, dass die Fischerei – als Leidtragende und Mitverursacherin der ökologischen Schäden – eine Zukunft hat? Oder werden Fischer bald nur noch nebenbei ein bisschen fischen und ansonsten als Ausflugsdampfer für Touristen unterwegs sein?

Die Fischerei gehört traditionell zu unserem Land dazu, sie ist Teil unserer Identität in Schleswig-Holstein. Und ich bin sicher, dass es sie auch in 20 Jahren noch geben wird. Das ist auch einer der Gründe, warum wir uns für Ostseeschutz einsetzen – und die Fischer übrigens auch. Das will ich ausdrücklich loben, weil wir viele freiwillige Vereinbarungen mit den Fischern getroffen haben, um diesem Umweltgedanken Rechnung zu tragen. Wir können aber natürlich auch nicht daran vorbeireden, dass es immer weniger Menschen gibt, die ihren Haupterwerb in der Fischerei haben. Diese Entwicklung gibt es schon seit Jahren, und das wird sich auch in den nächsten Jahren so ohne Weiteres nicht zurückdrehen lassen. Viele werden sich weitere Standbeine suchen müssen oder tun es schon, zum Beispiel im touristischen Bereich, oder perspektivisch auch im Umweltschutz. Daran führt wohl kein Weg vorbei.

Auf der Nordseeseite gibt es einen Nationalpark und auch sonst nicht so große Probleme. Andererseits nimmt die Nutzung, unter anderem durch die Erzeugung von Offshore-Windenergie, stark zu. In welche Richtung geht es hier: Kraftwerk Nordsee oder Naturlandschaft und Nationalpark?

Ich glaube, dass beides zusammen funktionieren kann. Im Nationalpark selbst sind ja viele Nutzungen ausgeschlossen. Trotzdem verändert sich die Nordsee deutlich. Wenn ich mir allein die Dichte der Offshore-Windparks angucke, die in den nächsten Jahren noch zunehmen wird, ist es schon eine Herausforderung, Naturschutz und Wirtschaftsbelange in Einklang zu bringen. Aber genau das ist und bleibt das Ziel unserer Landesregierung. In dem Bereich, in dem der Nationalpark liegt und der touristisch genutzt wird, geht der Anteil der Nutzungen allerdings auch eher zurück. Die Erdölförderung etwa wird Ende 2041 auslaufen. Und die Offshore-Windparks und die CO₂-Verpressung finden ja weiter draußen statt. Daher glaube ich, dass man die Schönheit dieser Natur in den nächsten Jahren sogar noch stärker zur Geltung bringen kann.

Aber die Offshore-Parks brauchen Leitungen, für einen CO₂-Transport bräuchte es Pipelines oder Schiffe, und dann findet auch noch Fischerei im Nationalpark statt. Da stellt sich die Frage, die auch die UNESCO geäußert hat: Ist das eigentlich noch ein Weltnaturerbe oder eher ein Wirtschaftsraum?

Welche Nutzungen dauerhaft in den Bereichen nicht stattfinden können, ist ja klar geregelt. Bei den Leitungen haben wir einen Korridor nördlich von Büsum gefunden, der nach allen naturschutzfachlichen Kriterien geeignet ist. Und zur Wahrheit gehört: Am Ende hilft es auch der Natur, wenn wir Strom aus erneuerbaren Energien produzieren. Wir sprechen über 70 Gigawatt Leistung. Es ist immer eine Abwägung zwischen Umwelt und Wirtschaft: Ist es bei allen Einschränkungen, die damit möglicherweise verbunden sind, richtig, diesen Weg zu gehen? Ich halte es auch gegenüber der UNESCO für gut erklärbar, dass wir die Wege gehen und die Korridore nutzen werden, die mit den Umweltbelangen am besten in Einklang zu bringen sind.

„Landesverteidigung hat absolute Priorität. Selbst dort, wo wir jetzt Gebiete mit einer Nullnutzung haben, können wir nicht sagen: Da darf kein Schiff der Marine durchfahren. Ich glaube auch nicht, dass Russland auf unsere Naturschutzgebiete Rücksicht nimmt.“

Daniel Günther

Ministerpräsident von Schleswig-Holstein

Da wäre es hilfreich, wenn Gelder für den Meeresschutz nicht gekürzt würden. Eigentlich sollten fünf Prozent der Einnahmen aus Versteigerungen von Offshore-Flächen dem Meeresschutz und weitere fünf Prozent der nachhaltigen Fischerei zugutekommen. Tatsächlich bleibt nach Haushaltsänderungen im Bund nicht einmal die Hälfte davon übrig.

Da haben wir zum damaligen Zeitpunkt von unserer Seite aus interveniert. Denn wenn man Natur nutzt, muss der Ausgleich für diese Nutzung wiederum der Natur zugutekommen. Für uns ist da die nachhaltige Fischerei besonders relevant, weil Fischer in der Regel ein weiteres Standbein brauchen, damit sie von ihren Einnahmen auch leben können.

Würden Sie sich dafür einsetzen, dass bei zukünftigen Versteigerungen wieder fünf Prozent der Gelder für den Meeresschutz und fünf Prozent für die nachhaltige Fischerei reserviert werden?

Wir haben uns als Landesregierung stets genau dafür eingesetzt, auch im Bundesrat: dass je fünf Prozent dieser Erlöse weiterhin in den Meeresschutz und die nachhaltige Fischerei fließen. Das wäre für Schleswig-Holstein, für unsere Fischerei und für den Schutz unserer Meere gut und wichtig. Entscheidend ist die Verlässlichkeit, damit die Fischer Zukunftsperspektiven aufbauen und Naturschutzprojekte langfristig umgesetzt werden können. Beides braucht einen langen Atem.

Nicht nur für die Fischer, auch für die Küstenschützer ändern sich die Zeiten und Bedingungen durch den Meeresspiegelanstieg gerade sehr stark. Müssen wir dem Meer mehr Platz einräumen? Wie sind die Lehren aus der Ostseeflut 2023, die teils erhebliche Schäden angerichtet hat?

Wir sind den Küstenschutz an der Ostsee in den letzten Jahren sehr viel strategischer angegangen und prüfen, in welchen Bereichen Küstenschutz im wahrsten Sinne des Wortes betrieben werden muss. Das bedeutet nicht automatisch, dass man einfach mal alles zubetonieren, hohe Deiche oder Mauern bauen kann und der Küstenschutz dann hergestellt ist. Es gibt durchaus Bereiche, wo man der Ostsee ein bisschen mehr Platz lassen kann. Dass man nicht unmittelbar an der Küstenkante weitere Baugrundstücke ausweisen sollte, ist uns wohl allen mittlerweile klar. Es ist aber eine Frage, wie es gelingen kann, für die nächste Zeit auch Menschen und ihr Eigentum zu schützen, die nach heutigen Kriterien ein bisschen zu dicht an der Küstenkante gebaut haben und leben. Es ist ein Abwägungsprozess, wie lange man das machen kann. Der Meeresspiegel wird definitiv steigen, und das heißt auch, dass die Bedrohung durch Hochwasser größer werden wird. Darauf bereiten wir uns im Moment vor.

Wie?

Das hängt von den Orten ab. Dänemark geht zum Beispiel schon einen anderen Weg, indem man dort bewusst Flächen nutzt, die überflutet werden können, ohne viel Schaden anzurichten. Teilweise sind dort die Städte so angelegt, dass etwa Sportplätze niedriger gebaut werden, damit sich dort für einen Zeitraum Wasser sammeln kann. Ich finde, dass das durchaus Maßnahmen sind, über die man bei uns nachdenken sollte. In Flensburg beispielsweise sind Schäden auch dadurch entstanden, dass Wasser aus der Kanalisation hochgedrückt wurde. Das zeigt, dass es nicht ausreicht, einfach die Spundwände nochmal zwei Meter höher zu bauen.

Die größte Bedrohung auf der Ostseeseite kommt momentan nicht durch den steigenden Meeresspiegel, sondern durch den Konflikt mit Russland. Müssen wir uns darauf einstellen, dass die militärische Bedeutung der Ostsee wieder viel stärker in den Vordergrund rücken wird?

Es gab zuletzt ja mehrere Ereignisse mit russischen Booten, die auch öffentlich bekannt geworden sind. Dass der Ostseeraum als ein entscheidender Raum für unsere Verteidigungsfähigkeit definiert ist, ist uns sehr bewusst. Und wir bereiten uns darauf vor, dass wir diese Herausforderung auch bewältigen können. Nicht umsonst baut die TKMS-Werft in Kiel weitere U-Boote, auch für die deutsche Marine. Und wir werden hier in Schleswig-Holstein auch Drehkreuz für die Verlagerungen von Soldatinnen und Soldaten sein. Ich glaube, es wird vielen Menschen immer bewusster, dass wir verteidigungsfähig sein müssen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Das war auch bei allen Diskussionen um den Nationalpark immer klar: Landesverteidigung hat absolute Priorität. Selbst dort, wo wir jetzt Gebiete mit einer Nullnutzung haben, können wir nicht sagen: Da darf kein Schiff der Marine durchfahren. Ich glaube auch nicht, dass Russland auf unsere Nationalparks beziehungsweise Naturschutzgebiete Rücksicht nimmt.