Vor dem Stillstand

Per Rad durch ein Deutschland, das wir alle noch nicht kennen. Corona-Reportage Teil 1

Seit 23. März gelten bundesweit strenge Ausgangsbeschränkungen und ein Kontaktverbot außerhalb des engsten Umkreises. Eingeführt wurden die Maßnahmen, um eine schnelle, flächendeckende Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu unterbinden. Ein historischer Einschnitt. Kurz bevor die Maßnahmen rechtsgültig werden, bin ich als RadelnderReporter in Aktion getreten.

Diese Art der Recherche hat sich bewährt: Im Sommer 2019 fuhr ich knapp 2500 Kilometer durch Deutschland, um abseits von Großstädten das Leben und Denken der Menschen in entlegenen Regionen kennenzulernen und zu dokumentieren.

Die Herausforderung

Nun stellt sich mir eine neue Aufgabe: Zu erleben und festzuhalten, wie Deutschland vor der „größten Herausforderung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs“ steht, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel es formulierte.

Ich mache mir die Entscheidung nicht leicht, ob ich in den Tagen, an dem die Bevölkerung bereits freiwillig zuhause bleiben soll, mit dem Fahrrad unterwegs sein kann, darf oder auch nur will. Doch ich komme zu dem Schluss, dass diese Zeit, dieser Einschnitt journalistisch festgehalten, dokumentiert werden müssen, gerade dort, wo die großen Medien kaum hinkommen – an den Rändern der Metropolen, in Vororten, auf dem Land, in einsamen Gegenden.

Die Fragen

Ich will herausfinden: Wie reagieren die Menschen auf die Coronakrise? Wie gehen sie damit um? Halten sie sich an die Auflagen? Und was geht ihnen in diesen Tagen der Unsicherheit durch den Kopf, welche Ängste und Hoffnungen empfinden sie?

Das Fahrrad ist ein gutes Fortbewegungsmittel in diesen Tagen, gerade für einen Reporter. Es erlaubt Abstand und schafft zugleich eine Nähe, die man aber selbst kontrollieren kann. Während meiner Dokumentarreise halte ich mich an ein selbst entwickeltes Sicherheitsprotokoll, um mich selbst und die Menschen, mit denen ich in Kontakt trete, zu schützen.

Die Fahrt

Meine Fahrt als RadelnderReporter von Lübeck über Hamburg nach Berlin dauert drei Tage; in der Hauptstadt verbringe ich drei Nächte.

Was ich unterwegs erlebt habe, schildere ich nun in einer mehrteiligen Reportage. Hier beginnt Teil 1 (Teil 2 – Teil 3 – Teil 4).

Prolog

Eine Hamburgerin, 77 Jahre. Sie wartet einsam auf den Bus in Bergedorf. Sie darf ihren noch älteren Freund im Heim nicht mehr besuchen. Wie lange noch?

Eine Bäckersfrau in Mecklenburg, 49 Jahre. Wenn sie sich infiziere, sagt sie, dann solle das wohl so sein.

Ein Anhaltener Schuljunge, 11 Jahre. Er zockelt per Rad durch Aulosen und ist traurig, weil er nicht in die Schule, seine Freunde nicht mehr sehen darf. Wie lange noch?

Es gibt diese nagenden Sorgen, sie wachsen und gedeihen, zermürbend, parallel und kurvengleich mit der Zahl der Infizierten. Es gibt Angstanflüge, die aus heiterem Himmel kommen und schnell vorüberziehen wie Gewitter: Die Befürchtung eines Lübecker Fischhändlers zum Beispiel, man werde die Wochenmärkte schließen. Meine Beklemmung, als ich am Ende meiner Reise im Aufzug eines fast menschenleeren Hotels in Berlin feststecke und fürchte, niemand würde mir helfen können.

Meine 460 Kilometer lange Reise führt mich in ein Deutschland, das ich nicht kenne, das noch niemand kennt. Plötzlich ist das eigene Land terra incognita. Die Unsicherheit ist groß, das bekomme ich auf jeder Station zu spüren. Was kommt da auf uns zu? Ist nicht vieles übertrieben? Wie wird Deutschland nach der Coronakrise aussehen? Auch die Unkenntnis der Gefahren ist groß, wie ich immer wieder feststellen muss.

Montag 16. März: Lübeck – Hamburg – Dannenberg

Unter dem Schein der Stirnlampe, noch mit verquollenen Augen, montiere ich die Ausrüstung ans Rennrad. Zweifel und Ängste ließen mich kaum schlafen. Soll ich wirklich aufbrechen, drei Tage durch sieben Bundesländer unterwegs sein, bis Berlin? Offizielle Zahlen gestern Abend: Knapp 5.000 Menschen in Deutschland sind nachweislich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert. Die Dunkelziffer liegt, wo sonst, im Dunklen.

Den Kilometer Null meiner Fahrt markiert der Markt zu Lübeck. Fünf Grad Celsius, gefühlt Null. Konturlos grau ist der Himmel. In Norddeutschlands höchster Backsteinkirche, die hinter dem Platz wacht, fand gestern erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg kein öffentlicher Sonntagsgottesdienst statt. Die Pröbstin von Sankt Marien predigte über Youtube.

Jetzt, um 7 Uh, beginnen die Händler ihre Stände aufzubauen. Der Senior von Nestlers Fischfeinkost drückt die Verkaufsklappe seines Marktwagens hoch. Er ist pessimistisch, fürchtet, dass Supermärkte Lobbyarbeit betreiben, um geöffnet zu bleiben, und die Politik verfügen wird, dass seine Klappe zu bleiben muss: „Die werden das schaffen, dass wir und alle Wochenmärkte schließen müssen“, sagt er.

Ich fahre los. An der Bushaltestelle in der Sandstraße, die sonst um diese Uhrzeit zu den belebtesten Orten der Stadt zählt, stehen zwei leere Busse, vor ihnen drei Frauen, die verloren wirken. Die Stille hat etwas Gespenstisches.

Gut einen Kilometer weiter an meiner Route gen Süden liegt das Gesundheitsamt. Eine Mitarbeiterin, die gerade auf das bedrückend große Vordach des Eingangs zuschreitet, wehrt meine Frage ab, wie sich die Arbeitsbedingungen verändert haben: „Wir haben die strikte Weisung, dass alles nur noch über die Pressestelle zu laufen hat.“

Wenige Fahrminuten weiter kommt aus einem Cafeteria-Gebäude der Sana-Kliniken ein Mann, der außer sich ist. „Unglaublich, was ich dort erlebt habe“, platzt es aus ihm heraus.

„Und hustet mitten in die Besteckauslage!“

„Da war eine Pflegerin, die musste ständig husten. Sie stand vor der Vitrine mit Flaschen und Salaten und hat die Faust vorgehalten. Wo das doch mögliche Erreger besonders gut verteilt! Dann stand sie vor der Besteckauslage, das Essenstablett in beiden Händen – und hustet mitten rein in die Auslage! Ich geh‘ jetzt einen Leserbrief schreiben an die Lübecker Nachrichten“, sagt der Mann. Er geht weiter, ohne dass ich ihm noch eine Frage stellen kann.

Kilometer 5. Am Stadtrand von Lübeck ist der Berufsverkehr jetzt ebenso stark wie an jedem Werktag kurz vor halb acht Uhr. Auf jeden, der zuhause bleibt und nicht unterwegs ist, kommt wohl jemand, der jetzt in seinem Auto statt in einem Bus sitzt.

„Ich bin zuversichtlich, dass der Spuk bald vorbei ist.“

Auf der Brücke über die Trave, die mich nach Moisling bringt, stauen sich die Autos. Moisling ist ein ärmerer Stadtteil, nicht jeder hier kann sich ein Auto leisten. Normalerweise brummt deshalb auch hier, am Bus-Knotenpunkt Oberbüssauer Weg, um diese Zeit das Leben. Nicht heute. Bus Nummer 5 ist verschlossen, am Vordereingang prangt ein Schild, das den Einstieg vorne beim Busfahrer untersagt. Als ich das Schild fotografiere, tritt der Busfahrer hinzu, zieht sich Einweghandschuhe über. Ob er Sorge habe, sich anzustecken? Nein, sagt der 55-Jährige, er sei ganz zuversichtlich, dass der Spuk bald vorbei sei und öffnet die mittlere Bustür, Vier Frauen steigen ein. Sie halten Abstand voneinander.

Kilometer 13. Dorf, Wald und Felder wechseln sich in schneller Folge ab. Zwei Überlandbusse kommen mir entgegen. Der eine ist leer, im anderen sitzt nur eine Frau.

Kilometer 20. Mein Telefon klingelt. Der Direktor der Schule, die mein 11 Jahre alter Sohn besucht, ruft an. Er erklärt mir, wir Eltern hätten unseren Sohn irrtümlich in die Notbetreuung geschickt. Wie sich herausstellt, war er von den rund zweihundert Fünf- und Sechstklässlern der Einzige in der Betreuung, hatte quasi Privatunterricht. Zu diesem Zeitpunkt sind Journalisten noch nicht offiziell als Teil der kritischen Infrastruktur anerkannt, es gibt kein Recht auf Notbetreuung.

Am Ende von Siebenbäumen rufen hinter einer alten Windmühle Kraniche. Es klingt schrill, dissonant. Die Tiere balzen, wollen sich jetzt fortpflanzen wie jeden Frühling. Und bei uns Menschen liegt das große Sterben in der Luft.

„Panik haben eher die Zugezogenen.“

Kilometer 30. An den Altglascontainern von Schiphorst steigt ein Ehepaar aus dem Auto. Ich frage die beiden: Wie gehen die Leute auf dem Dorf mit der sich ausweitenden Krise um? „Es sind eher die Zugezogenen, die ein bisschen Panik haben“, sagt die Frau, die von hier stammt. Dass ihre Tochter, die in der Stadt arbeitet, ihr von langen Warteschlangen vor einem Supermarkt erzählte, wirkt für sie wie aus einer anderen Welt.

In Schönberg, keine vierzig Kilometer vor Hamburg, versucht sich eine Frau auf besondere Weise vor einer Infektion zu schützen. Das Verdeck ihres VW Cabrio ist aufgeklappt, bei sechs Grad Celsius. Alle Plätze sind besetzt mit Menschen, die sich mit Schals und Mützen gegen die Kälte schützen.

Einige Kilometer weiter, in Lütjensee, ist das Deutsche Rote Kreuz aktiv. Die Mitarbeiter werben für Blutspenden, weil die Angst umgeht, die Blutkonserven könnten wegen der Coronakrise knapp werden. Ein Banner an der Hauptstraße bietet für den nächsten Tag einen zusätzlichen Spendetermin an.

„Brot haben wir heute viel weniger verkauft als üblich.“

Die Bäckerei Zingelmann hat ihre Cafeteria vorsorglich bereits gesperrt. Aber die Brotregale und die Körbe mit den frischen Brötchen sind voll. Es kämen viel weniger Leute als sonst am Montag, sagt die Verkäuferin.

In den Speckgürtel von Hamburg

Kilometer 47: Ich biege auf eine ehemalige Bahntrasse ein. Weil ich über zehn Kilometer hinweg nichts zu recherchieren habe, läuft die Gedankenmühle auf Touren. Wie lange fahren in Deutschland noch alle Züge, frage ich mich. Wie komme ich aus Berlin zurück? Was passiert, wenn man hierzulande mit Spanien gleichzieht, wo seit gestern strenge Ausgangssperre herrscht?

Der Trassenradweg endet nach einer Autobahnbrücke. Ein Grüppchen aus vier Rentnerinnen in Steppwesten kommt mir entgegen. Die Damen schwingen Nordic-Walking-Stöcke und blicken finster entschlossen drein. Ein Rest von Alltag.

„Wir fahren trotzdem zum Kindergarten.“

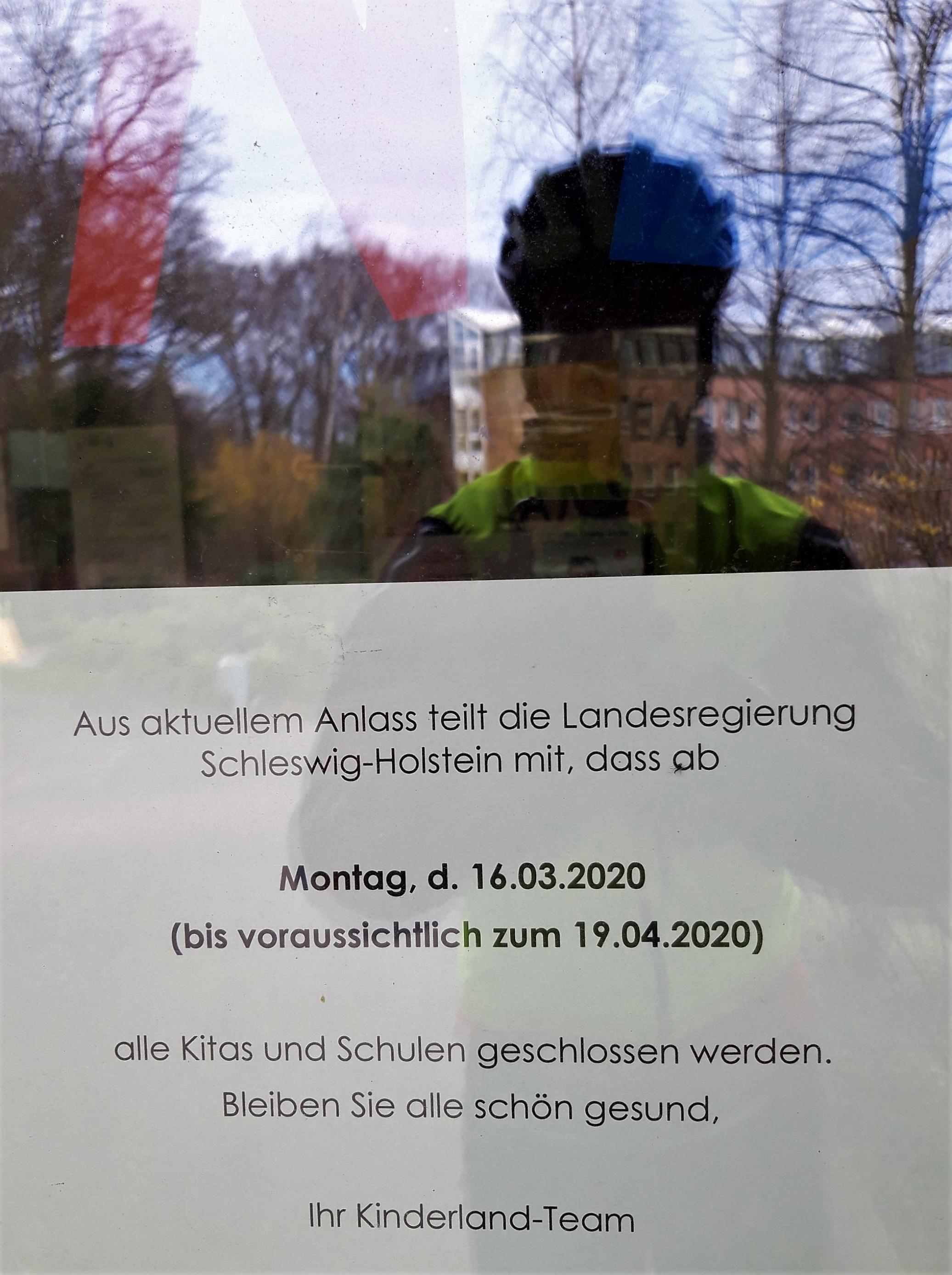

Kilometer 58. Ich halte in Glinde vor dem Flachbau eines geschlossenen Kindergartens. Eine Mutter kommt mit ihren beiden Töchtern angeradelt, die Kleinste hinten im Kindersitz festgeschnallt. „Auch wenn der Kindergarten zu ist, schauen wir ihn uns wenigstens von außen an, um ein bisschen Struktur in den Alltag zu bringen“, sagt die Mutter. Sonst drohe, wie am vergangenen Wochenende, ein „Nirvana“ – und das solle man vermeiden. Sie schätze sich glücklich, sagt sie, zuhause einen Garten zu haben und einen Mann, der als selbständiger Anwalt im Homeoffice arbeiten könne. Das sie entspannt auf die Corona-Krise blickt, drückt sie im ersten optimistischen Satz aus, den ich an diesem Tag höre:

"Wer weiß, wofür das gut ist."

11 Uhr, ich fahre durch den dicht besiedelten Speckgürtel Hamburgs. Der Himmel reißt auf. Es gibt hier jede Menge Vorgärten, Grünanlagen und die Sportstätten sind noch nicht verrammelt. Aber wo sind all die Kinder, die jetzt nicht zur Schule gehen? Draußen jedenfalls nicht.

Kilometer 62, Hansestadt Hamburg: Auch die alte Dame an der Bushaltestelle Bornmühlenweg wundert sich, warum keine Kinder da sind. Nein, sie habe keine Angst den Bus zu nehmen. „Heute Morgen in der Linie 12, das war wie mit dem Privattaxi“, flüstert die 77-jährige. Sie klingt dabei fast fröhlich.

„Mein Bekannter im Heim wird immer deprimierter.“

Doch dann ändert sich ihre Miene, ihr Tonfall. Ein Bekannter von ihr lebt im Altenheim, den darf sie nun nicht mehr besuchen. „Schlimm ist das, der hat keine Beine mehr, und man muss ihm alles bringen. Und jetzt hat niemand im Heim mehr Zeit für ihn, was den Mann immer mehr deprimiert.“

Kilometer 67. Am Bahnhof Bergedorf rennt ein schlanker junger Mann in die Unterführung, die zu den Zügen und Bussen führt. Er hat sieben große Packungen Klopapier dabei.

„Angst? Nein, aber Respekt schon.“

Ein älterer Mann hält in der einen Hand Lauchzwiebeln und eine Paprika, in der anderen eine große Packung Magnesiumpräparat aus der Apotheke. Nein, Angst habe er nicht, sagt er, aber Respekt schon. Bitter sei, dass die Sozialkontakte jetzt gegen Null gingen.

Am Johann-Adolf-Hasse-Platz sagt eine Taxifahrerin, sie habe kaum noch Kunden, außer Fahrten zur Dialyse und anderes, was Menschen nicht aufschieben können. Angst habe sie keine, sie vertraue auf die Vernunft der Leute. „Die bleiben schon zu Hause, wenn sie Symptome haben; genau das würde ich nämlich auch tun.“ Dass man das Virus auch weitergeben kann, wenn man noch keine Symptome hat, weiß sie offenbar noch nicht. Ich will aber auch kein Besserwisser sein und fahre weiter.

Noch immer bin ich in Bergedorf, die Uhr steht auf 12. Ich habe noch ein gutes Stück Holstein und Mecklenburg zu queren, bevor ich nach Niedersachsen übersetze.

Eine Verkäuferin im „Backhus“ am Sachsentor berichtet von ganz anderen Erfahrungen als diejenige in Lütjensee: „Die haben uns heute morgen überrannt, das Brot reicht nicht mehr den ganzen Nachmittag“, sagt sie über ihre Kunden.

Zur Geriatrie in Geesthacht, zur Kirche in Boizenburg

Kilometer 74, kaum Verkehr auf der Straße ins Herzogtum Lauenburg. Aber ich sehe Kinder, endlich, nach fast sechs Stunden auf der Route sind da Kinder, unter freiem Himmel, auf einem Ponyhof. Ausgelassen sind sie mit Pferden und Ponys zugange. Sie wissen nicht, dass es damit in wenigen Tagen vorerst vorbei sein wird.

Zwei Kilometer weiter biege ich planlos in eine Siedlung ab, Pause machen, auf der Wiese sitzen, die Beine ausstrecken und dehnen. „Ist alles in Ordnung bei Ihnen?“, fragt eine Anwohnerin. Ich sage ja, auch wenn das nicht wirklich stimmt. Die Unsicherheit, die über dem Land liegt, setzt auch mir zu.

Kilometer 81. Die erste ernsthafte Steigung des Tages führt zur Geriatrischen Klinik von Geesthacht. Durch den noch unbelaubten Wald glitzert unten das Wasser der Elbe.

An einer offenen Hintertür hantiert Joachim Ohle an Gerätschaften. Er ist 34 Jahr alt und arbeitet als Physiotherapeut. Strenge Hygienemaßnahmen sind für ihn nichts Neues. Eben erst grassierte in der Klinik ein Norovirus. Man sei auf alles vorbereitet. „Jetzt intensivieren wir natürlich unsere Maßnahmen. Was für die Klinikinsassen, alle über 80 Jahre alt, besonders bitter ist – wegen des absoluten Besuchsstopps.“

Kilometer 82: Auf der Rückfahrt hinab ins Tal führt mich mein Navi in die Irre. Ich lande in steil ansteigendem Wald, der nichts für mein Rennrad ist. Mit den Radschuhen, deren Unterseite Metall trägt, zum Einklicken ins Pedal, fällt selbst das Schieben schwer. Aber der Wald mit seinen hohen, lichten Kiefern tut gut. Vögel singen; für einen Moment verstummt sogar das Stimmengewirr in meinem Kopf, das mir immer neue Gedanken über SARS-CoV-2 und meine Recherchefahrt schickt. Stille.

Kilometer 85: Meine Route führt am Kernkraftwerk Krümmel vorbei, das seit 13 Jahren nicht mehr in Betrieb ist. Auf dem Gelände werden jetzt nur noch abgebrannte Brennelemente gelagert. Das Wort „GAU“ schießt mir durch den Sinn. Erleben wir gerade einen neuartigen GAU, keinen nuklearen, sondern einen viralen?

Kilometer 96, Lauenburg, es ist 14.30 Uhr. City Friseur und Harput Döner haben denselben Besitzer. Wie laufen heute die Geschäfte? Kaum Dönerverkauf, sagt der Mann, und zum Friseur kam gar niemand, um sich die Haare schneiden zu lassen.

Ich fahre zur Polizeistation von Lauenburg, die durch die Presse gegangen war, weil sie wegen des ersten Corona-Todesfalls in Schleswig-Holstein geschlossen werden musste. Die Beamten waren bei der Witwe im Hause gewesen, die sich ebenfalls als viruspositiv entpuppte. Eben will ich das „Geschlossen“-Schild fotografieren, da nimmt es von innen ein Polizist ab. Er tauscht es gegen einen Zettel, der Besuchseinschränkungen verkündet. Der Beamte berichtet, kein Kollege sei positiv getestet worden, die Station vollständig desinfiziert und nunmehr wieder geöffnet.

Kilometer 107. In Boizenburg verkauft Frau Stenschke „Original DDR-Brötchen“. Sie erzählt, sogar in Hamburg gebe es Kunden, die diese Brötchen extra bestellen und abholen. Hat sie als Verkäuferin Angst vor Ansteckung, zumal dann, wenn die Kunden von überall kommen? – Die Bäckerin mit müder Stimme:

„Wenn ich mich infiziere, dann soll das so sein."

Bei der Stadtverwaltung am Kirchplatz hängt ein Zettel an der Tür: Kontaktaufnahme sei nur noch telefonisch oder per Email möglich. Gegenüber am Kirchenportal pinnt vom Vortag noch „ein kleiner Gottesdienst für zu Hause; Sie finden ihn in der durchsichtigen Hülle, Ihre Pastorin Therese Tröltzsch“. Das vierseitige Faltblatt enthält Gebete, Psalme und endet nach dem „Segen“ mit den zwei Zeilen „Stille / Kerze auspusten“.

Kilometer 110. Auf dem Radfernweg an der Elbe fährt kein Mensch. Ein Storchenpaar sucht Nahrung, Lerchen singen. Die Wiesen sind noch winterbraun, Tümpel leuchten Azurblau. Der Kontrast von nahendem Frühjahr und nahender Pandemie ist schwer zu ertragen.

Zweiundzwanzig Kilometer fahre ich, ohne eine Seele zu sehen. Bleckede, Stiepelse, Viehle – die Weiler entlang der beliebten Flussradroute halten alle Winterruhe. Werden sie im Frühjahr aufwachen dürfen, werden hier Radtouristen unterwegs sein?

Kilometer 130. Es wird Abend, ich muss in Darchau die Fähre zum anderen Elbufer nehmen, um zu übernachten. Ich bin jetzt zehn Stunden unterwegs. Die unwirkliche Stimmung dabei hat meinen Nerven zugesetzt. Als ich die Fähre Sekunden vor meinem Eintreffen ablegen sehe, merke ich: Nicht mal mehr die Geduld habe ich, die zehn Minuten zu warten, bis sie wieder zurück ist. Aber der Fährmann erbarmt sich, stellt auf Umkehrschub und legt extra für mich erneut an. Solch kleine Gesten der Freundlichkeit sind jetzt besonders wertvoll.

Kilometer 132, eine Pension in Neu Darchau; das alte Darchau liegt auf Mecklenburger Seite und gehört erst seit 1993 wieder zu Niedersachsen. Ich spule die alte Routine ab, eingeübt auf meiner einmonatigen Radrecherche vergangenen Sommer: Wäsche waschen, Thermosflasche, Tauchsieder und Kartoffelbrei aus der Tüte vorbereiten, Elektrogeräte laden, Ausrüstung checken. Auf dem Smartphone erscheinen die Nachrichten von einer Krise, die unterwegs zugleich sehr fern und sehr nah gewesen ist.

Ich denke an morgen. Da will ich es bis hinter Havelberg schaffen.

In Teil 2 der Reportage interviewe ich auf dem Marktplatz von Hitzacker (Foto oben) einen Gemeinde-Dienstleiter durchs Rathausfenster. Dann fahre ich über die Dörfer weiter bis Sachsen-Anhalt.