Deutsche Meerespolitik: Wenn aus Wildnis ein Energiepark wird

Weite Teile der Nordsee sollen künftig Windstrom und Wasserstoff liefern, unter dem Meer will die Regierung CO₂ entsorgen. Doch für den Schutz des fragilen Lebensraums sind die Strategien noch vage – das sollte sich schnell ändern. Ein Essay

Dieser Text ist Teil unserer Recherche-Serie „Zukunft Nordsee und Ostsee – wie sich unsere Meere verändern“.

Vom Berliner Regierungsviertel bis zum Meer ist es weit. Rund 500 Kilometer muss das Wasser der Spree, das zwischen den Bundestagsgebäuden fließt, bis zur Nordsee zurücklegen. Bis zur Ostsee sind es Luftlinie immerhin knapp 200 Kilometer. Im Alltag der Berliner Politik fühlte sich die Entfernung bis vor Kurzem noch viel größer an. Keiner wollte für Meerespolitik wirklich verantwortlich sein. Angela Merkel seufzte einmal im Gespräch mit Vertrauten: „Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mich um die Meere kümmern.“

Aus den Augen, aus dem Sinn? Für Jahrzehnte schien dies das Schicksal der deutschen Meere zu sein.

Doch nun rücken die Meere näher heran. Von oben betrachtet sehen die kreisförmig angeordneten Tische des Sitzungssaals wie ein Ammonit aus, der Meeresbewohner längst vergangenen Zeiten. Die Bundestagsabgeordneten, die sich im Berliner Regierungsviertel Mitte September im „Europa-Saal“ zusammensetzen, kommen mit Ausnahme der AfD aus allen Fraktionen, haben aber eines gemeinsam: Sie möchten dafür sorgen, dass die beiden deutschen „Hausmeere“, wie sie Nord- und Ostsee nennen, ja der Ozean insgesamt in ihrer Politik eine größere Rolle spielen als bisher. Nicht nur sporadisch, sondern dauerhaft.

Eine Expedition in noch unbekannte Gewässer

„Moin zusammen“, begrüßt der SPD-Bundestagsabgeordnete Daniel Schneider aus Cuxhaven den „Parlamentskreis Meerespolitik“, den er initiiert hat. „Liebe Freundinnen und Freunde des Meeres“, sagt Sebastian Unger, der Meeresbeauftragte der Bundesregierung, in die Runde. Dass die Ampelkoalition seine Position geschaffen hat, ist ein weiteres Zeichen der Hinwendung.

Worüber könnten Meerespolitiker nicht alles reden: die Fischerei, die Häfen und ihre wirtschaftliche Bedeutung, die Werften, den Küstenschutz, den Tourismus, die Marine, die Natur samt Wattenmeer, Schweinswalen und Trottellummen.

An diesem Abend wird aber schnell klar, was das größte Zukunftsthema der deutschen Meere ist: die Energiegewinnung. Hinzugeladene Expertinnen und Experten von Behörden, Forschungsinstituten, Unternehmen und vom Umweltverband Nabu nehmen die Abgeordneten über zwei Stunden mit auf eine Expedition in weitgehend unbekannte Gewässer. Reihum malen sie aus, wie drastisch sich vor allem die Nordsee in den kommenden Jahren verändern wird – durch Offshore-Windräder, Wasserstofferzeugung, Stromleitungen, Kohlendioxidspeicherung und Pläne für künstliche „Energie-Inseln“.

„Schwindelerregendes Tempo“

Immer wieder rollt eine Welle des Erstaunens durch den Saal, etwa wenn der Vertreter des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), der wichtigsten maritimen Behörde in Deutschland, darlegt, dass 2045 rund ein Viertel der Nordsee zum Windkraftpark umgewandelt und der Rest des Meeres von Pipelines und Stromleitungen durchzogen sein soll. „Es passiert alles mit einem schwindelerregenden Tempo“, sagt Schneider. Bei den Vorträgen der Expertinnen und Experten fällt alle paar Minuten das Schlüsselwort des Abends: „Nutzungskonkurrenz“.

Nutzungskonkurrenz?

Noch vor kurzer Zeit hätte das nur ungläubiges Kopfschütteln ausgelöst. Nutzungskonkurrenz gibt es in Großstädten, wo Hunderttausende Menschen um jeden Quadratmeter ringen, vielleicht noch in der Agrarlandschaft, wenn eine Autobahn durch Felder gebaut werden soll. Aber auf dem Meer?

Ja, sagt Astrid Damerow, nordfriesische CDU-Abgeordnete und Mitinitiatorin der Gruppe und blickt warnend in die Runde: „Das Meer ist ein begrenzter Raum, der durch die Zunahme der Nutzungsanforderungen nicht wachsen wird.“

![ein Vogel auf einem Felsen [AI]](https://riff.media/images/fb-Trottellumme-Ringellumme056E5538-nordsee-essay.jpg?w=1078&s=68fba398b19e8f5298738389e28feebd&n_w=3840&n_q=75)

Fischerei spielt bei der Meeresnutzung nur noch eine untergeordnete Rolle

In vielen Köpfen ist vor allem die Nordsee ein Inbegriff endloser Weite außerhalb jeder menschlichen Verwaltung, geschweige denn Kontrolle. Eine raue Wildnis, der Menschen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind. Eine Naturgewalt, die es schaffte, mit dem Schmelzwasser der Eiszeit ein einst riesiges bewohntes Gebiet, das Doggerland, zum bis zu 700 Meter tiefen Meer zu machen und so viel Festland wegzuspülen, dass Inseln wie Sylt und Amrum entstanden. Eine „Mordsee“, die von der „Groten Mandränke“ 1362 bis zur Hamburger Flut exakt 600 Jahre später immer wieder viele Menschen in den Tod gerissen hat.

Dieses gefährliche Meer versuchten sich unsere Vorfahren vom Leib zu halten, indem sie Deiche errichteten und ihm Land abtrotzten. Nur für Handel und für Nahrung wagte man sich hinaus. Lange Zeit galt die deutsche Meeresfischerei als unerlässlich für die Ernährungssicherheit, so sehr, dass sich Anfang der 1970er Jahre deutsche und isländische Trawler vor Island Scharmützel lieferten, bei denen die Isländer sogar scharf schossen.

Heute kommen die Fische, die die Deutschen essen, aus aller Welt, die Bedeutung genuin deutscher Fischerei in der Nordsee ist mit den Fischbeständen stark geschrumpft. In der Ostsee sind die Ressourcen fast komplett erschöpft. Zwischen Meeres-Windparks und dem Ruf nach Ruhezonen ohne jede Nutzung fühlen sich die wenig verbliebenen Fischer regelrecht eingezwängt.

Die heutige Diagnose der Parlamentarier, dass es zu lange an einer deutschen Meerespolitik gemangelt habe, hat aber noch andere Hintergründe als die Wildheit des Meeres und die Krise der Fischerei: welthistorische, machtpolitische, ja geostrategische Gründe.

Deutschland hat aus dem Meer seit 1945 keine Macht mehr abgeleitet

Die Briten bekommen beim Refrain „Rule Britannia, Britannia, rule the waves“ auch jetzt noch feuchte Augen, mit nur gering ausgeprägtem Bewusstsein für die kolonialen Verbrechen, die ihre Seefahrer in aller Welt verübten. Frankreich mischt weiter in seinen „Outre-mer“-Gebiete in Karibik, Pazifik und Indischem Ozean mit, und die USA leiten ihre Weltmachtrolle vor allem aus ihrer global positionierten und einsatzbereiten Kriegsmarine ab.

Deutschland hat dagegen im historischen Vergleich erst sehr spät den Weg zur Seemacht beschritten – und stets mit katastrophalen Folgen: von kolonialen Genoziden in Papua-Neuguinea, Ostafrika und Namibia bis zum Ausschwärmen der U-Boote des NS-Regimes, was neben Pearl Harbor dazu beitrug, dass die USA in den Zweiten Weltkrieg eintraten. Dass Deutschland mit und in seinen zwei verbliebenen Meeren nach 1945 keine Macht mehr demonstrieren wollte, hat also harte Gründe. Aber was keine Macht gibt, findet im Machtzentrum entsprechend wenig Beachtung.

Die deutsche Meerespolitik schrumpfte im Vergleich zu anderen europäischen Mächten zusammen: auf den Merkantilismus der Häfen und Werften, den Bau und Unterhalt der Deiche, die Ankurbelung des Tourismus, die Verwaltung der Fischerei und zuletzt etwas Naturschutz. Doch nun kommen drei gewaltige Trends zu etwas zusammen, was im Englischen „sea change“ heißt – einer grundlegenden Veränderung.

Erstens gewinnt das Meer als Fläche für Machtprojektion massiv an Bedeutung, wie der Angriff auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee Ende 2022 zeigte, aber auch die Schaffung eines NATO-Kommandozentrums für die Ostsee in Rostock, das Ausschwärmen der deutschen Marine in den Antiterrorkampf im Roten Meer, die Fahrt einer deutschen Fregatte durch die Straße von Taiwan als Demonstration gegenüber China Mitte September oder die gerade beschlossene Schaffung eines GSG9-Stützpunkts an der deutschen Küste.

Zweitens tritt durch wissenschaftliche Untersuchungen und internationale Verträge ins Bewusstsein, wie katastrophal überstrapaziert Nord- und Ostsee ökologisch sind – und wie stark gefährdet viele ihrer tierischen Bewohner. Kurz: Für die Politik entsteht neuer Handlungsdruck.

Drittens geht es auf dem Meer um das, was eine Industrienation am Laufen hält: schnell verfügbare Energie in nahezu beliebigen Mengen. Ohne den Antransport von Flüssiggas aus aller Welt per Supertanker an hastig errichtete Docks hätte sich Deutschland seit 2022 nicht aus der selbstverschuldeten energetischen Abhängigkeit von Putin lösen können. Die Jahrhundertaufgabe Klimaschutz wiederum macht es notwendig, auf dem Meer so große Flächen wie nur möglich für die CO₂-freie Produktion von Energie zu nutzen.

Dimensionen einer inneren Kolonisierung

Wie sehr sich die Nordsee im Dienst der Energiewende gerade verändert, ist in seinen Dimensionen wohl nicht nur den Bundestagsabgeordneten, sondern den meisten Menschen in Deutschland gar nicht bewusst, glaubt Meerespolitiker Schneider.

Bei der Ausweisung von Meeres-Windparks, CO₂-Speichern und ihrer Infrastruktur handelt es sich um ein Projekt einer „inneren Kolonisierung“, vergleichbar mit der Trockenlegung des Oderbruchs und der norddeutschen Moore zwischen dem 18. und dem frühen 20. Jahrhundert – nur ungleich größer. So groß, dass man an geotechnische Unterfangen denken könnte, wie Alfred Döblin sie in seinem Science Fiction „Berge Meere und Giganten“ geschildert hat: Siedler fahren darin von der deutschen Küste Richtung Norden, um Island, Grönland und die umliegenden Meere zur Energiegewinnung zu nutzen.

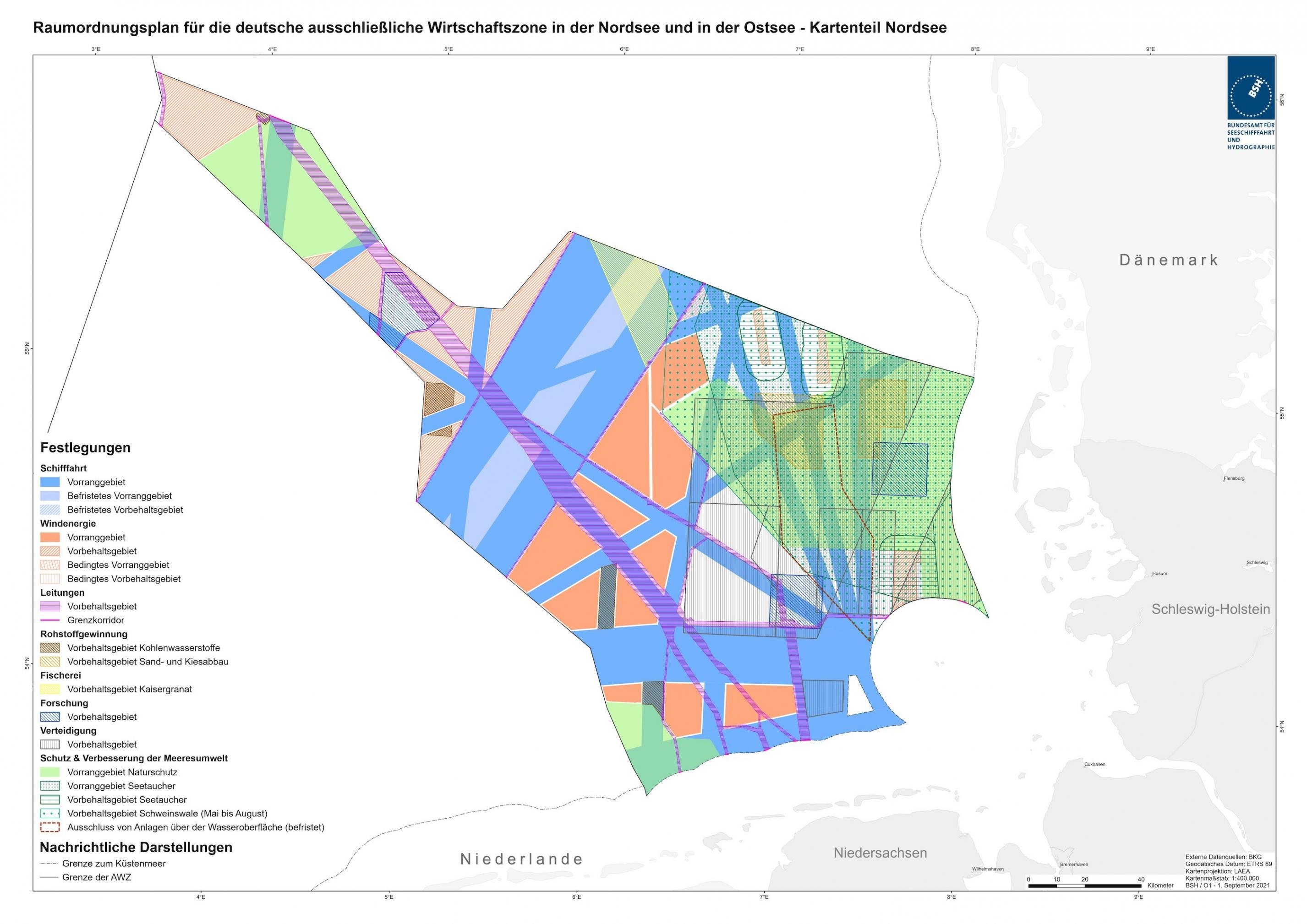

Davon zeugen Landkarten wie die aus dem „Raumordnungsplan für die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone in der Nordsee und in der Ostsee“ aus dem Jahr 2021. Mit ihren verkanteten farbigen Flächen und Schraffuren könnten sie auch ein modernes Kunstwerk sein. Ein Blick in die Legende offenbart: Die dominierenden Farben Blau, Orange und Lila stehen für „Vorranggebiete“ für Schifffahrt, Windkraft und Leitungen. Für Seevögel wie Pracht- und Sterntaucher, denen bisher das gesamte Meer offenstand, bleiben nur noch kleine Flächen als Lebensraum und zur Nahrungsaufnahme in den Wintermonaten übrig.

Dass in Nord- und Ostsee der Lebensraum für Vögel und andere Meerestiere schrumpft, ist vorprogrammiert: Ornithologen haben ermittelt, dass Seetaucher schon jetzt weiträumig marine Windanlagen meiden und sich deshalb in immer kleineren Gebieten konzentrieren.

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) rechnet vor, dass 77 Prozent der Trottellummen und 54 Prozent der Eissturmvögel wegen des Meideverhaltens ihren Lebensraum verlieren könnten – diese Gefahr ist auf dem Meer größer als die einer direkten Kollision mit Rotoren. Auch für andere Tiere rechnen die Naturschützer mit negativen Folgen. Schweinswale würden „aus für sie unersetzbaren Nahrungs- und Fortpflanzungsgebieten im Sylter Außenriff und auf der Doggerbank vertrieben, wenn für den Klimaschutz relevante Biotope (…) überbaut werden“, kritisiert der Umweltverband.

„Injektionsstellen“ für die unterirdische CO₂-Entsorgung

Der Schutz der Naturvielfalt und der Schutz des Klimas – sie sind in der Nordsee auf Kollisionskurs. Und die neuesten Pläne zeigt die bunte Raumordnungskarte von 2021 noch nicht einmal: Die seit 2022 ersonnenen Pipelines fehlen – vor allem der neueste, noch sehr umstrittene Plan zur Meeresnutzung: die Endlagerung von Kohlendioxid im Gestein Hunderte Meter unter dem Meeresboden.

Beim sogenannten Carbon Capture and Storage (CCS) sollen industrielle Emissionen an Land gesammelt und anfangs in Tanks per Schiff, später per Pipeline, zu sogenannten „Injektionsstellen“ gebracht werden. Eine solche Entsorgung an Land will die Regierung gesetzlich ausschließen – aus Angst vor Protesten. Auf dem Meer, so hofft man, geht der Plan reibungsloser auf. Das CO₂ soll sich in der Tiefe mit Kalk und Salzwasser verbinden und auf immer dortbleiben. Es geht dabei um bis zu 50 Millionen Tonnen jährlich.

Wie groß die Flächenkonkurrenz bereits ist, erläutert der Präsident des Niedersächsischen Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie beim Treffen des „Parlamentskreis Meeresschutz“: Wenn Deutschland wirklich künftig Millionen Tonnen Kohlendioxid in das Gestein unter dem Meer verpressen will, müsse man gleichzeitig die alten, versiegelten Öl- und Gaslagerstätten stärker überwachen. Seine Sorge ist, dass zwar das Kohlendioxid mit einem „Zisch“ im Untergrund verschwinde, der zusätzliche Druck dort unten aber andernorts zu einem „Plopp“ führen könnte, also dass etwa Erdgas aus den alten Bohrlöchern als Treibhaus in die Atmosphäre entweiche.

Eine zweite Nutzungskonkurrenz entsteht um die für die Kohlenstoff-Endlagerung nötigen Pipelines. Zwar beteuert das Bundeswirtschaftsministerium, Meeresschutzgebiete würden dabei ausgespart. Doch das bezieht sich nur auf die sogenannten „Injektionsstellen“, an denen das CO₂ in den Untergrund verpresst wird. Pipelines können – und müssten wahrscheinlich – durch Naturschutzgebiete gebaut werden. Das passt nicht zum Ziel eines strengeren Schutzes.

Ohne Naturschutz kein Klimaschutz

Natürlich beansprucht der Klimaschutz zurecht für sich, große, ja lebenswichtige Ziele zu verfolgen. Bei einem ungebremsten Klimawandel ist auch das Überleben vieler Meeresbewohner in Gefahr. Das Wasser wird wärmer und dadurch vielerorts unerträglich. Schon heute verlassen Fische bestimmte Meeresregionen gen Norden, weil es ihnen zu heiß wird. Zudem wird das Meerwasser saurer, wenn es immer mehr Kohlendioxid aus der Luft aufnimmt. Das setzt allen Organismen mit einer Kalkschale zu, und das sind im Meer viele: von Schnecken über Korallen bis zu ökologisch wichtigen einzelligen Algen. Bei ungebremsten CO₂-Emissionen droht der globale Ozean, für uns Menschen nicht nur Wildnis zu sein, sondern durch Meeresspiegelanstieg, Sturmfluten und Stürme zur rächenden Furie zu werden.

Ohne Klimaschutz kein Naturschutz. Doch das gilt auch umgekehrt: ohne Naturschutz kein Klimaschutz. Das Meer selbst, aber auch Lebensräume wie Seegraswiesen sind wichtige Kohlenstoffspeicher. Werden sie überstrapaziert, verstärkt das die Erderwärmung.

Lässt sich der Konflikt auflösen? Werden Meeres-Windparks längerfristig zu fischereifreien Refugien, in denen sich die Bestände erholen können? Fangen Seevögel an, sich an Windparks zu gewöhnen, so wie Störche in Dörfern leben und Kraniche neben der Autobahn nach Futter suchen? Lassen sich „Energieinseln“ bauen, die nicht nur Wasserstoffanlagen beherbergen, sondern von Menschenhand geschaffene Brutplätze? Werden Austernbänke neue Riffe schaffen und die Biodiversität erhöhen? Diese Fragen sind noch nicht beantwortet, obwohl die Zeit drängt. Denn auch wenn die Natur sich erholen kann – irgendwann sind diese Kräfte erschöpft, wie die teilweise schon untote Ostsee zeigt.

Bleiben die Schutzgebiete „Paper Parks“?

Die Nordsee in ein Energie-Industriegebiet umwandeln zu wollen, ohne zugleich den Naturschutz zu garantieren, widerspricht auch einer wichtigen internationalen Vereinbarung. Auch Deutschland hat sich beim UN-Naturschutzgipfel von Montreal 2022 dazu verpflichtet, an Land wie auf dem Meer 30 Prozent der Fläche als „effektive“ Schutzgebiete auszuweisen. Auf dem Papier sind es in Nord- und Ostsee zwar schon mehr als 40 Prozent. Aber ExpertInnen sind sich weitestgehend einig, dass es sich dabei nur um sogenannte „Paper Parks“ handelt, da dort ein wirksamer Schutz – vor Fischerei mit harten Methoden, vor Kiesabbau, Militärübungen oder eben Energieanlagen – nicht stattfindet. Zehn Prozent der Meeresfläche sollen dem UN-Vertrag von Montreal zufolge sogar einem strengen Schutz unterliegen. Doch echte Ruhezonen ganz ohne Nutzung gibt es in den deutschen Meeren bisher so gut wie gar nicht.

Die deutsche Meerespolitik ist also mit dem Paradoxon konfrontiert, dass sie einerseits, um die Klimaziele zu erreichen, ein Viertel der deutschen Windstromkapazitäten – bis 2045 rund 70 Gigawatt – auf dem Meer errichten will, aber gleichzeitig in der Pflicht ist, die marinen Lebensräume besser zu schützen. Das hieße, dass parallel zur Bau-Offensive eine Schutz-Offensive beginnen müsste. Die ist aber noch nicht zu erkennen.

Weiter nur vage darauf zu hoffen, dass es für die marine Natur schon nicht so schlimm wird, ist fahrlässig. Ebenso verlässlich, wie das Bundeswirtschaftsministerium die Kapazitäten der Windanlagen plant, sollte auch die Ausdehnung von Ruhezonen und Brutkapazitäten von Fischen und Meeresvögel verlässlich geplant werden. Dazu passt aber nicht, wenn mit einer neuen Vorschrift namens RED III künftig Umweltverträglichkeitsprüfungen, die bisher fest zu allen Verfahren gehörten, in weiten Gebieten der Nordsee ganz entfallen sollen. Beim Parlamentariertreffen kritisierte dieses Manko selbst der Vertreter der Windbranche. Absurd erscheint zudem, das Naturschutzgebiet Doggerbank – das zur größten Sandbank der Nordsee gehört – nicht von Baumaßnahmen zu verschonen.

Landwirte vergiften das Meer – und bekommen Subventionen aus Naturschutzgeldern

Vertrauen Politik und Unternehmen darauf, dass solche Eingriffe im Meer für die deutsche Öffentlichkeit einfach zu weit weg sind? Das Prinzip „Aus den Augen, aus dem Sinn“ darf nicht länger funktionieren.

Wie leicht das Meer im Regierungsviertel hintangestellt wird, zeigte sich nicht zuletzt im Frühjahr 2024, als die Ampelkoalition als Reaktion auf die Bauernproteste Hunderte Millionen Euro aus dem Budget des Meeresnaturschutzes abzweigte, um die Subventionen für den Agrardiesel subventionieren zu können. Diese Entscheidung ist umso zynischer, als die Landwirtschaft die Hauptverursacherin dafür ist, dass seit Jahren eine tödliche Fracht Schadstoffe aus Stickstoff und Phosphor in die Meere fließen. Dieser Nährstoffüberschuss führt dazu, dass bereits heute schon riesige Meeresgebiete vor allem in der Ostsee an Sauerstoffmangel zugrunde gehen. So falsch kann Meerespolitik liegen.

Stattdessen ist eine Meerespolitik aus einem Guss gefragt. Bisher sind die Zuständigkeiten auf zu viele Ministerien und Ausschüsse verteilt und entsprechend wenig koordiniert. Der Agrarminister regelt die Fischquoten, die Umweltministerin soll das Wattenmeer schützen, der Wirtschaftsminister baut die Nordsee mit Windparks zu. Alle wollen etwas vom Meer nehmen oder mit dem Meer tun. Miteinander geredet wird wenig.

Liegt bis zur Meereskonferenz eine durchdachte Strategie vor?

Das Bundesumweltministerium will nun im Frühjahr 2025 endlich die schon lange versprochene „Deutsche Meeresstrategie“ vorlegen, verspricht Meeresbeauftragter Sebastian Unger den Abgeordneten, rechtzeitig für eine große nationale Meereskonferenz Anfang Mai in Berlin und den internationalen Meeresschutzgipfel wenig später in Nizza. Was die Details betrifft, bleibt er vage – außer, dass es sein Ziel ist, das internationale Versprechen von 30 Prozent effektiver Schutzgebiete und 10 Prozent Ruhezonen auch einzulösen.

Eine positive Nachricht immerhin hat Unger beim Treffen des „Parlamentskreis Meeresschutz“ dabei: In der Ostsee hat wenige Tage zuvor die Bergung von Munition aus den beiden Weltkriegen begonnen. Mehr als 1,6 Millionen Tonnen Hinterlassenschaften werden allein in den Küstengewässern vermutet. Der Schutz der Meeresumwelt vor Sprengstoff, Phosphor und Giftgas hatte Bund und Ländern über Jahrzehnte hinweg nicht als Motivation dafür gereicht, zu handeln. Erst als die Bauaktivitäten im Meer zunahmen und die Munition begann, die Arbeiten zu gefährden, einigte man sich darauf, 100 Millionen Euro zu investieren.

Das Geld wird aber höchstens dafür reichen, einige Gefahrenstellen zu beseitigen und eine mobile Plattform für die Bergungsarbeiten zu entwickeln. Für die weitere Säuberung fehlt es noch an Strategie und Geld. Ob Nord- und Ostsee bis 2045, und damit hundert Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs frei von Munition sein werden, ist noch so offen wie eigentlich alle wichtigen Fragen des deutschen Meeresschutzes.

Das Rechercheprojekt „Zukunft Nordsee und Ostsee – wie sich unsere Meere verändern“ wird gefördert von Okeanos – Stiftung für das Meer.